El religioso irlandés Edward Leen (1885-1944) publicó, en el año 1938, su obra «Por qué la Cruz», donde realiza una serie de reflexiones sobre Dios, la intimidad de Jesucristo y el sentido de su actuación en la historia.

Una buena comprensión del cristianismo ayudará al ser humano a recuperar el sentido de la felicidad. Dios no exige la infelicidad en esta vida como precio de la felicidad en la otra vida, en la vida eterna. En realidad, la vida humana supone una línea ininterrumpida que empieza cuando se nace y no acaba nunca.

Si el ser humano será plenamente feliz cuando alcance el Cielo, no le será posible alcanzar la felicidad en la tierra a no ser que pueda anticipar en el tiempo las condiciones de la vida eternamente feliz.

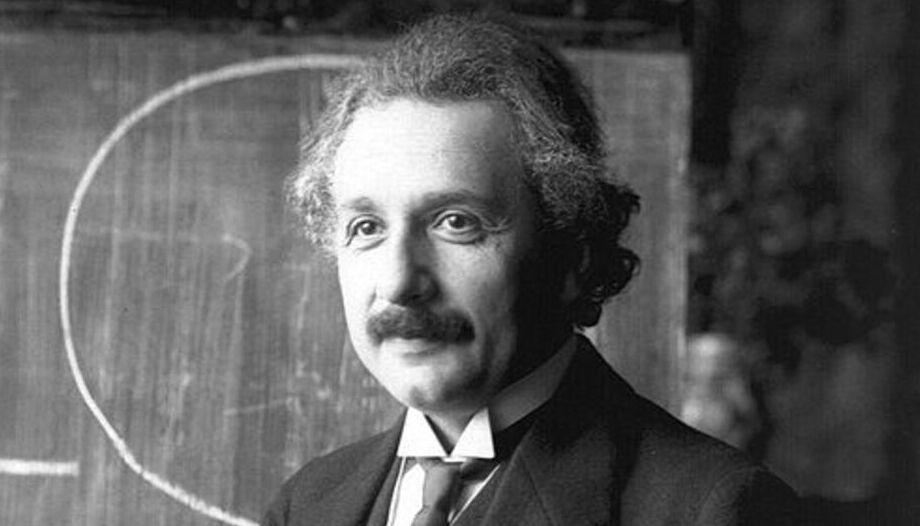

Más tarde, el científico Albert Einstein, en una obra de 1953, traducida en España en 1980 con el título «Mis ideas y opiniones», escribió que «en las leyes de la naturaleza se manifiesta una inteligencia tan superior, que frente a ella lo más significativo del pensar y del ordenar humanos es un destello completamente fútil».

El antropólogo y filósofo francés René Girard (1923-2015) publicó en 1972 su libro «La violence et le sacré». En él se enfrenta con los que dicen: ¿pero la Biblia no está llena de violencia? ¿No es Dios el Señor de los ejércitos quien ordena el exterminio de ciudades enteras?

Si se hubiera dirigido a Jesús esa objeción, probablemente Él habría respondido lo que respondió sobre el divorcio: “Por la dureza de vuestro corazón Moisés os ha permitido repudiar a vuestras esposas, pero en el principio no era así” (Mt 19, 8).

En efecto, el primer capítulo del Génesis nos presenta un mundo en el que no es pensable la violencia ni entre los humanos ni entre hombres y animales. Pero más adelante, en los libros del Antiguo Testamento, se busca al menos, con la pena de muerte, canalizar y contener la violencia para que no degenere en capricho individual y no se destruyan los hombres entre sí (R. Girard, «Des choses cachées depuis la fondation du monde», 1978).

San Pablo habló de un tiempo pasado, caracterizado por la «tolerancia de Dios» (Rom 3, 25). En efecto, Dios ha tolerado la violencia, la poligamia, el divorcio y tantas otras cosas, pero fue educando al pueblo hacia un tiempo en el que su plan originario sería nuevamente enaltecido. Ese tiempo llegó con Jesús, que dijo: «Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra… Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan» (Mt 5, 38-39, 43-44). Ese sermón de Jesús, que pronunció en una colina de Galilea, lo consumó en el monte Calvario.

Según R. Girard («La violence et le sacré», 1972, e «Il sacrificio», 2004), en el origen de toda religión está el sacrificio que comporta destrucción y muerte. Pero Jesús rompió el mecanismo que sacralizaba la violencia, haciéndose a sí mismo víctima inocente. Cristo no hizo un sacrificio con la sangre de otro, sino con la suya propia. «Sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo» (1 Pe 2, 24).

Jesús ha ganado a la violencia injusta poniendo al desnudo toda su injusticia. Fue viéndole el modo en que murió, como el centurión romano exclamó: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios» (Mc 15, 39). El centurión, experto en combates, reconoció que el grito que Jesús emitió al morir (Mc 15, 37) era un grito de victoria.

En el siglo II el obispo Melitón de Sardes, en su obra «Sobre la Pascua», recordaba: «Lo antiguo ha sido sustituido por lo nuevo, la ley por la gracia, la figura por la realidad, el cordero por el Hijo, el hombre por Dios».

Ya en 1968, el entonces cardenal Ratzinger publicó su «Introducción al cristianismo». En esa obra, parte de una obviedad, el hecho de que «Dios es esencialmente invisible».

«En su ver, oír y comprender, el hombre no contempla la totalidad de lo que le concierne». Creer, tener fe desde el punto de vista humano, «es una opción por la que a Quien no se ve (…) no se considera como irreal sino como auténticamente real, como lo que sostiene y posibilita toda la realidad restante (…).

La fe cristiana no trata simplemente (…) de lo Eterno (…) que queda fuera del mundo y del tiempo humano, sino que trata más bien de Dios en la historia, de Dios como hombre. La nota peculiar del acontecimiento de la fe es el carácter positivo de lo que viene a mí y me abre a lo que yo no me puedo dar a mí mismo.

La fe cristiana es mucho más que una opción a favor del fundamento espiritual del mundo. Su enunciado clave no dice ‘creo en algo’, sino ‘creo en Ti’.

Dios sólo quiere venir a los hombres a través de los hombres (…); son muy pocos los que pueden tener experiencia religiosa inmediata. El intermediario, el fundador, el testigo o el profeta (…) capaces de un contacto directo con lo divino, son siempre una excepción.

En Dios hay un nosotros (…): ‘Hagamos al hombre’ (Gén. 1, 26). Pero también hay un yo y un tú (…): ‘Dijo el Señor a mi Señor’ (Sal 110, 1) y en el diálogo de Jesús con el Padre (…): en el Dios uno e indivisible se da el fenómeno del diálogo, de la relación (…) entre las tres Personas que hay en Dios.

De igual modo, el hombre es plenamente él mismo (…) cuando no se encierra en sí mismo (…) cuando es pura apertura a Dios (…) El hombre sólo llega a sí mismo cuando sale de sí mismo. Sólo accede a sí mismo a través de los demás».

En la Carta Encíclica «Spe salvi», de 30 de noviembre de 2007, Benedicto XVI dice: “En Él, el Crucificado (…) Dios revela su rostro precisamente en la figura de (…) este inocente que sufre (…).

Dios sabe crear la justicia de un modo que nosotros no somos capaces de concebir. Sí, existe la resurrección de la carne. Existe una justicia. Existe la ‘revocación’ del sufrimiento pasado, la reparación que restablece el derecho (…) la cuestión de la justicia es el argumento esencial o, en todo caso, el argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eterna (…).

La protesta contra Dios en nombre de la justicia no vale. Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Solo Dios puede crear justicia. Y la fe nos da esa certeza (…). La imagen del Juicio final (…) es quizá para nosotros la imagen decisiva de la esperanza”.