El plan creador de Dios, la evolución contingente de la naturaleza, preguntas sobre la acción de Dios en el mundo como dónde ha estado Dios durante la pandemia, la apertura o la cerrazón de los hombres y mujeres a la transcendencia, o el tema siempre complejo del azar, son cuestiones que interesan.

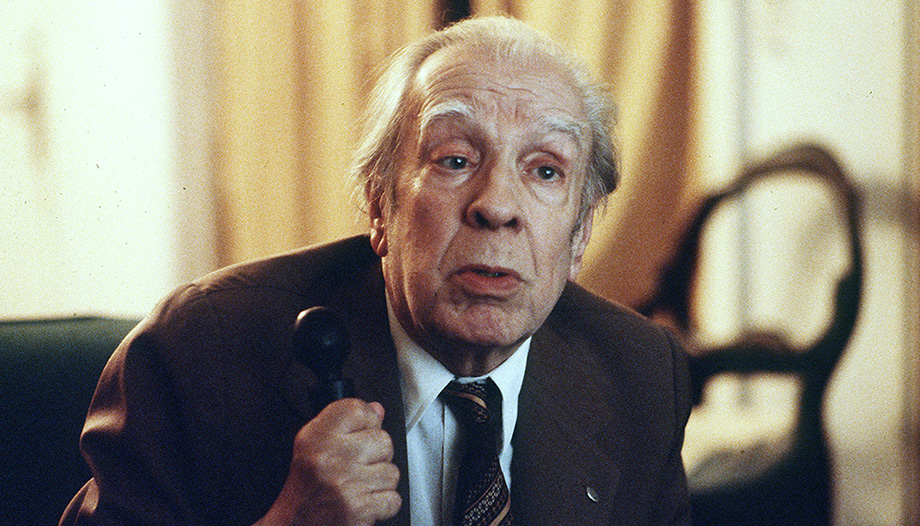

Ayer, el profesor Juan José Sanguineti pronunció en la Universidad de Navarra la VI Lección Conmemorativa Mariano Artigas, bajo el título ¿Cómo actúa Dios en los eventos casuales?, en un acto organizado por el Grupo de Investigación Ciencia, Razón y Fe (CRYF), de la Universidad de Navarra, cuyo director es el investigador del Instituto Cultura y Sociedad (ICS), Javier Sánchez Cañizares.

Unos días antes, Omnes pudo conversar sobre estas cuestiones con el catedrático argentino, que es también profesor en el Instituto de Filosofía de la Universidad Austral (Buenos Aires, Argentina)., y autor de más de dieciséis libros y un centenar de artículos científicos, en especial sobre temas de filosofía de la naturaleza, filosofía de la ciencia, cosmología, filosofía del conocimiento y de la mente, y neurociencia.

Ofrecemos hoy la entrevista con el profesor Sanguineti, que tendrá su continuación mañana en este mismo portal

–En primer lugar, una cuestión que se pregunta la gente hoy, en una sociedad herida por la pandemia, aunque esperanzada ahora con la vacunación. Es lo que se planteó a san Juan Pablo II. Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto mal? O por decirlo de otro modo: ¿Dónde ha estado Dios durante la pandemia o en otras crisis?

Es la pregunta que se hace Jonas, un filósofo alemán que ya murió a propósito de Auschwitz. Él mismo, filósofo hebreo y creyente, se planteó y se hizo famosa esa pregunta: ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? Y la respuesta de Jonas era que Dios participaba en los dolores humanos y en cierto modo era víctima también; es decir, que Dios sufría junto con los hombres y al mismo tiempo, como es Misericordioso, les ayudaba, pero eso suponía también pensar que Dios no era Omnipotente, que no era potente para desterrar el mal en el mundo.

Esa respuesta se comprende porque es muy difícil, es una pregunta que se ha hecho todo el mundo, pero ciertamente no salva la trascendencia de Dios. Porque un Dios que no es Omnipotente no es verdaderamente Dios, puede ser una entidad espiritual alta, pero no puede ser Dios. Obviamente, no es fácil entender. El problema del mal es un misterio que yo ahora voy a decir que no pretendo resolverlo, porque yo creo que no lo ha resuelto nadie, es un misterio.

La pregunta que uno se puede hacer es cómo es posible que Dios cree un Universo maravilloso, increíble, que demuestra una inteligencia enorme, cuando uno ve toda la maravilla de la naturaleza, y sin embargo también crea una naturaleza en la que surge el sufrimiento, la muerte, el dolor, el hambre y las injusticias… Entonces ¿qué tenía Dios en la cabeza? ¿cuál era su plan?

Si Dios es sabio, aunque es un poco atrevido meterse en la mente de Dios y ver, sobre todo si uno tiene en cuenta que Dios, en la tradición religiosa, no solo cristiana sino mucho más amplia, es providente, es decir, ¿cómo actúa entonces la providencia de Dios? Si Dios es providente, uno dice: bueno cuida de todos los seres, lo dice Jesucristo en el Evangelio, que hasta el último cabello de nuestra cabeza está contado, que Dios se preocupa de los pajarillos, y todo eso está contenido en la sabiduría y la providencia de Dios.

–Usted se ha referido a Job…

Sí. Una primera respuesta sería de Job, del Antiguo Testamento. Es una respuesta de humildad. Que nosotros no podemos entender a Dios, pero sin embargo somos humildes, y agachamos un poco la cabeza y decimos que Dios es mucho más que lo que nosotros podamos pensar. Y después de todo ese diálogo enorme, que es el diálogo sobre el mal que sufre un inocente, como es Job, al final con todos los argumentos que pretenden decirle los compañeros que van a consolarlo, y que son argumentos buenos, que se han dado siempre, al final dice Job: bueno, ya he hablado demasiado, basta, ahora me callo. Dios es creador, sabe más, mucho más. No da una respuesta, simplemente es una actitud de ignorancia humilde.

Otra respuesta más poderosa es la que uno puede sacar de Jesucristo en la Cruz. Jesucristo en la Cruz asume los dolores humanos, las injusticias, la vulnerabilidad del cuerpo, la humillación. Tampoco eso te resuelve racionalmente las cosas, pero por lo menos te da una luz. Uno puede decir como dice la vida cristiana que uno se une a la Cruz de Cristo, al sufrimiento de Cristo. Entonces mis sufrimientos, aunque yo esté enfermo, aunque yo esté en la cárcel, tenga cáncer, todo eso alcanza un sentido. Yo me uno a la Cruz de Cristo, y por lo menos eso tiene un valor de corredención y un valor que se une al sufrimiento de Cristo, que ha sufrido por nuestros pecados. Porque a veces al hombre lo que más le desconcierta no es el sufrimiento, sino que ese sufrimiento no tenga ningún sentido, eso es lo peor. Que uno sufre, que no tenga ningún sentido y no le importe a nadie, y acabar en la nada. Entonces, ahí la Cruz de Cristo da una cierta respuesta.

–¿Se puede tener en cuenta que hay muchos males que vienen de los pecados humanos, porque Dios respeta la libertad…Incluso en Auschwitz?

Recordemos que lo que pasa en Auschwitz es fruto de pecados enormes de los hombres, de la ideología naziy todo eso. Lo mismo que Jesucristo se deja crucificar, pero al final vence, pero vence con el amor, no vence bajándose de la Cruz, sino que vence con el amor.

Después hay otros males que vienen de la contingencia física (enfermedades, calamidades, accidentes). Eso no viene del pecado, sino que viene de que el mundo es así, es el mundo de la vida, es un mundo donde hay nacimiento y gozo, pero también hay muerte. Y la pandemia pertenece a este tipo de males, es una epidemia, una enfermedad. Yo creo que nosotros, con cierta visión de sabiduría, tenemos que aceptar el mundo físico en el que vivimos y del que nosotros formamos parte con su imperfección, con su alegría y las cosas bonitas que tiene, pero también hay una dimensión de dolor en la vida, en la biología misma y en la vida humana.

También hay que tener una visión de eternidad, de que hay algo más que este mundo.

En Dios hay una providencia y la providencia de Dios no significa que Dios nos resuelve en sus planes todos los problemas que tenemos inmediatamente, pero sí es cierto que Dios siempre sabe sacar el bien de los males y los sufrimientos, incluso aunque los cause el mismo ser humano.

Dios, de alguna manera, cuando hay buenas disposiciones sobre todo, pero incluso aunque no las haya, sabe sacar algún bien para cada uno, e incluso no solo para cada uno sino a veces colectivamente. Ese bien puede ser el bien del martirio, el bien de las virtudes, el bien del progreso de la medicina, por ejemplo con la pandemia es evidente que nosotros aprendemos muchas cosas. La medicina obviamente va a progresar porque siempre ha progresado con los males físicos y biológicos.

–¿Y ese argumento de que soy tan malo, o me he portado tan mal, que Dios no me va a escuchar ni atender?

Dios cuida con una providencia especial a cada uno, si es inocente pero incluso también si es culpable. Entonces, aunque uno sufra o muera, de un modo particular o personal, cada uno lo sabrá o no, pero Dios lo cuida a cada uno sin poder generalizar. Eso lo vemos por ejemplo en la vida de Cristo. Jesucristo empieza curando enfermedades, algunas son pedidas, atiende curaciones, otras las hace por propia iniciativa.

Dios cuida con una providencia especial a cada uno, si es inocente pero incluso también si es culpable. Entonces, aunque uno sufra o muera, de un modo particular o personal, cada uno lo sabrá o no, pero Dios lo cuida a cada uno sin poder generalizar.

Juan José Sanguineti

Pero al mismo tiempo no es eso todo, porque eso que hace Jesucristo, no es que cure todas las enfermedades de todos los hebreos de su época, sino que cura a algunos un poco para demostrar que hay un mensaje más alto, que es la salvación, un mensaje más hondo. Este mundo no es todo, hay más que este mundo. Después de la muerte hay otra cosa. Si uno no tiene esa visión, por supuesto no va a entender nada. Entonces, ¿dónde está Dios en la pandemia y otros males? Dios ha estado presente de muchos modos en la pandemia, sacando bienes en cada persona, hay muchas historias de gente que se ha acercado a Dios, o de gente que ha tenido otra cosa. Hay cosas, y uno puede verlo y a veces no lo verá.

Pero lo que sí que hay que evitar son las explicaciones teológicas o pseudoteológicas, diría que concretas, que pretenden meterse en las motivaciones de Dios. Uno que dice, por ejemplo, que la pandemia es un castigo o un pecado de la humanidad, eso no se puede decir. Nosotros no sabemos nada. No podemos decir nunca este mal es un castigo, como hay algunos que lo dicen. No lo sabemos.

De hecho, Dios tiene sus motivos, que a veces son generales para toda la humanidad y a veces son concretos, y eso se ve en el Evangelio. Dios, cuando cura al ciego de nacimiento y le preguntan: ¿éste pecó o sus padres? Y dice no, no, ni él pecó ni sus padres, es para que, en este caso, se manifieste la gloria de Dios. Por tanto, se ve que hay un plan especial que nosotros no conocemos, pero que tiene Dios con cada uno.

¿Dónde está Dios en la pandemia y otros males? Dios ha estado presente de muchos modos en la pandemia, sacando bienes en cada persona, hay muchas historias de gente que se ha acercado a Dios, o de gente que ha tenido otra cosa. Hay cosas, y uno puede verlo y a veces no lo verá.

Juan José Sanguineti

–En un Foro Omnes de este año, Jacques Philippe señaló que “la pandemia ha mostrado los límites y la fragilidad de la civilización occidental”. ¿Puede identificarse la pandemia actual con los que usted denomina ‘eventos casuales’ o fortuitos en el título de su intervención ‘¿Cómo actúa Dios en los eventos casuales’?

Es cierto que la pandemia ha demostrado no solo los límites de la civilización occidental, sino de todo el mundo. Ha demostrado nuestra fragilidad, a veces nos creíamos con soberbia y que estábamos ya dominando un poco todo, y vemos que de pronto surge una cosa que se nos escapa de las manos y que vemos además el riesgo que tiene de acabar con medio mundo rapidísimamente, es decir, la velocidad y la rapidez con la que se propagó, y eso nos tiene que dejar atentos, porque en medio de los grandes éxitos tecnológicos siempre puede surgir algo que nos tire para abajo.

Al mismo tiempo, esto demuestra la grandeza humana y la inteligencia del hombre, porque la verdad es que hemos frenado bastante esta pandemia. Aunque ha habido casi 5 millones de muertos en el mundo, podría haber sido medio mundo. En epidemias de otras épocas morían la tercera parte o la mitad de la población, miremos las ciudades europeas, las epidemias como la peste negra, donde murió una tercera parte de la población.

Ahora, gracias a la medicina y gracias a tantas cosas, conseguimos dominarla mucho mejor. Aunque la comunicación ha permitido que la pandemia fuera realmente pandemia y además muy aceleradamente, sin embargo esa misma comunicación predice que haya ido rápido el frenazo gracias a la medicina y a tantas cosas buenas que hace la razón humana, eso hay que tenerlo también en cuenta.

–¿Es fortuita la pandemia?

No, no es fortuita. Pero sí está posibilitada por una serie de cosas fortuitas, porque el azar interviene. Pero para eso hay que definir qué es el azar, y hablaremos luego de ello si lo desea. El azar no es que surge cualquier cosa así por las buenas, sino que, ante todo, yo diría que la pandemia es un efecto de un evento, como toda enfermedad, de un evento contingente. No es el evento fatal. No hay lugar para el determinismo. Es un evento que podría no haber sucedido, pero eso pasa con cualquier enfermedad.

Por supuesto que hay algunas enfermedades que son necesarias y ocurren necesariamente, pero otras son contingentes. Pero aunque sea contingente, la pandemia es probable, es un evento probable. Puede ser muy probable o poco probable y lo fortuito es así siempre. Pero fortuito, digamos no determinístico, puede suceder y no suceder, como suele ser un accidente, es más fortuito cuanto es menos probable.

Los epidemiólogos han estudiado que las epidemias, como toda enfermedad, son probables, son algo probable, yo me puedo enfermar como cualquiera de cualquier enfermedad. Pero lo que pasa es que hay circunstancias que favorecen esa enfermedad. Puede ser, en el caso de la pandemia, el consumo de animales salvajes, en Wuhan como se ha dicho, porque se produce la zoonosis, y que el virus pase de una especie a otra o podría ser también, aunque no lo sabemos, un error de laboratorio.

En mi opinión, no pienso que sea algo querido, pero un error de laboratorio no se puede excluir, y si a lo mejor se produce se intenta ocultar, pero si es así sería un evento fortuito. Una serie de circunstancias que de pronto a causa de una serie de concurrencias de cosas no queridas resulta que se produce el accidente. Ahora nosotros podemos reducir las probabilidades, por supuesto, eso sí.

Entonces, tomando medidas, la pandemia no es fruto sin más del azar, pero hay una multitud de elementos que a veces son pequeñitos de azar (descuidos humanos, encuentros fortuitos de la naturaleza en un mercado o lo que sea) que la van haciendo más probable, que son un riesgo. Y eso sucede en todo tipo de accidentes, por eso nosotros lo que queremos es disminuir la posibilidad que haya. Y ahí se mete el azar. Y está unido siempre a la contingencia.

–En ocasiones parece que, en nuestra sociedad, tiene lugar una discriminación de los creyentes católicos, en la elección de cargos públicos, en la política, en la economía, o en otras esferas sociales. Como si sus planteamientos no fueran a ser racionales. ¿Por qué a veces el hombre contemporáneo se cierra a la trascendencia?

Es cierto que en la cultura actual, el hombre contemporáneo, sobre todo occidental, se cierra a la trascendencia, no tiene en cuenta a Dios, o es agnóstico o es ateo práctico, o lo que sea. Eso, como siempre ha sucedido, es por ignorancia, o por arrogancia. La ignorancia puede deberse a que estamos en una cultura que habla muy poco de Dios, que tiene ideas equivocadas sobre Dios, sobre la Iglesia, sobre Jesucristo. Es, que viene de mucho atrás, digamos de los siglos XVIII-XIX, ahora está muy extendido porque ya no es solo los intelectuales, sino que es muy popular. Pero también puede suceder que haya personas que rechazan a Dios por una arrogancia humana, yo lo he visto en muchas personas. No quieren someterse a algo superior al hombre, piensan que el hombre es todo.

Antes necesitábamos acudir a Dios para rezarle porque teníamos enfermedades, porque teníamos problemas económicos. Ahora parece que la economía o la medicina ya lo van a resolver, y acudir a Dios es una cosa de niños.

Juan José Sanguineti

El momento cultural creo que tiende a esta arrogancia, por los descubrimientos, por el progreso científico y tecnológico, aunque la cosa es compleja. Luego hace que el bienestar humano esté mucho más extendido, que sea mejor que antes, y a partir de la segunda mitad del siglo XX el bienestar humano ha llegado a muchísimas sociedades en todo el mundo.

Entonces el ser humano, el hombre y la mujer, se cree que somos autosuficientes. Antes necesitábamos acudir a Dios para rezarle porque teníamos enfermedades, porque teníamos problemas económicos. Ahora parece que la economía o la medicina ya lo van a resolver, y acudir a Dios es una cosa de niños. Eso lo piensa mucha gente.

En cambio, cuando el hombre advierte su fragilidad y sus límites, eso a veces le hacer redescubrir a Dios, le lleva a Dios. Con eso no auguro que haya desastres, pero digo que el excesivo bienestar muchas veces da vía a la arrogancia humana. Creo que a Dios se llega de muchos modos, se puede llegar viendo la maravilla del cosmos, de la naturaleza, como han llegado a ser los trabajos del genoma humano de Collins, que viendo la maravilla del genoma se convirtió y empezó a creer en Dios.

En cambio, cuando el hombre advierte su fragilidad y sus límites, eso a veces le hacer redescubrir a Dios, le lleva a Dios. Con eso no auguro que haya desastres, pero digo que el excesivo bienestar muchas veces da vía a la arrogancia humana.

Juan José Sanguineti

O también uno puede llegar a ver que es una aspiración humana conocer a Dios, y es verdad, sería como un camino. Pero otro camino es también ver nuestros límites y el mismo mal. Curiosamente, eso que a veces parece que aleja de Dios, eso mismo a veces puede acercar a Dios, viendo que si nosotros no tenemos a Dios, si no hay un Dios, vamos al nihilismo. Y ahí se plantea una disyuntiva que al final la gente se puede plantear, que es: “bueno si no hay Dios, vamos al nihilismo, la vida no tiene sentido”. Porque aunque nosotros hayamos resuelto todo el problema, no sé, médico o económico, el sentido último de la vida, eso no lo resuelve ni la economía, ni la política. Eso es una cosa que tiene que ver precisamente con Dios.

Gracias, profesor. Continuamos mañana. Hemos de hablar del azar también, de la oración, de los favores, de las ‘casualidades’, de los milagros y las leyes naturales…

"La Iglesia necesita recursos económicos para lograr los espirituales"

"La Iglesia necesita recursos económicos para lograr los espirituales"