¿El hombre nuevo sin naturaleza?

Cuerpo. Amor. Placer. ¿Qué podría ser más hermoso? Y, sin embargo, precisamente en torno a estas ideas “se producen guerras terribles en relación con (pequeñas) cuestiones de teología, terremotos de acaloramiento […]. Se trata sólo de menudencias, pero una menudencia lo es todo cuando el conjunto entero reposa en la balanza. Si se debilita una idea, la otra se vuelve poderosa de inmediato” (Chesterton).

¿De qué ideas estamos hablando? De la naturaleza del hombre. ¿Es el hombre un camaleón que puede reemplazarse a sí mismo? En un lenguaje más antiguo se le llama un “extraño”, que en realidad no consigue conocerse debidamente. Ni siquiera conocer su cuerpo.

Recientemente, en Alemania, tras el Camino Sinodal, un cardenal (palabra que traducida significa: “quicio”) se pronunció así a principios de octubre de 2021: las afirmaciones sobre el ser humano pertenecen a la “masa disposicional” del cristianismo, porque no son “de fide definita”, definidas acerca de la fe, sino cambiables. Entonces, ¿estamos ante una nueva ética?

Ética viene de ethos, que es la cerca de la dehesa. ¿Es necesario marcar de nuevo la cerca que teníamos en torno a la sexualidad? Las sorprendentes declaraciones sobre la sexualidad en el Foro IV (del Camino Sinodal en Alemania) quieren sencillamente abrir la cerca; en realidad, podría marcarla cualquiera. ¿Es que acaso todavía la necesitamos? Esta “nueva” ética sexual fue acogida con alegría por otros dos oradores, uno de los cuales era obispo; por fin se habría dado el paso: en el amor, no importa solamente la persona con su libertad individual. La naturaleza -es decir, el cuerpo, el sexo, la disposición recibida- son, en el mejor de los casos, propuestas que se pueden discutir o modificar. ¿Significa eso que el cuerpo es tan sólo la materia prima para mi voluntad? Es sorprendente: la naturaleza y la bio-ecología estén últimamente en boca de todos; hay que protegerlas, hay que alimentarlas, pero en ningún caso pueden ser modificadas por el hombre. ¿Ingeniería genética? No, gracias. ¿Pero hay que suponer que la naturaleza ya no tiene nada que decir? Entonces, ¿un amor a-corporal? ¿Un amor a-natural? No, se oirá enseguida: no es queríamos decir eso. Pero ¿qué, entonces? Veamos el espectáculo de errores y confusiones.

Cuidado: “La obcecación de la mente es la hija primogénita de la lujuria”, dice Tomás de Aquino. La idea supuestamente revolucionaria es una obcecación: la separación entre naturaleza y persona. No es de ninguna manera muy nueva ni posmoderna; por el contrario, ha sido formulado hace mucho tiempo. También sus extravíos son visibles, e igualmente han sido criticadas desde hace tiempo. Y son contradictorias.

¿Un hombre de pura libertad?

“La naturaleza del hombre es no tener naturaleza”. La famosa Oratio de hominis dignitate (1486) de Pico della Mirandola data de poco más de hace 600 años: Dios mismo da la libertad de la autodeterminación total a Adán (quien, por cierto, aparece sin Eva). Mientras que todas las criaturas llevan en sí mismas su propia realidad como ley divina, el hombre es el único creado sin ley. Colocado en el centro del mundo, Adán tiene un poder incondicional sobre sí mismo y sobre todos los demás seres co-creados. Todavía impertérrito formula esto un hacer, un tener, un someter la creación como un todo a la ordenación de la única criatura maestra. De acuerdo con el encargo recibido, asume la omnipotencia como un “segundo Dios”. Este “Dios revestido de carne humana”[1] se convierte en su propio creador.

De todos modos, el diseño que Pico hace de la libertad del hombre (= del hombre masculino) no considera el reverso de tal atribución de poder; sigue siendo del todo ingenuo.

Por supuesto es sorprendente que, a la inversa, a pesar del frenesí de la libertad, el hombre haya sido arrinconado por la ciencia natural y la tecnología.

Por otro lado: ¿la naturaleza como máquina? El “hombre medido”

El poder que se afirma se extendía primero a la naturaleza exterior (“fabrica mundi”), a cosas espaciales, materiales, sometidas a las regularidades recién descubiertas, para “hacernos así dueños y señores de la naturaleza”[2]. Hoy bregamos con las consecuencias.

De este “saber de dominación” surgió rápidamente una segunda posibilidad: también el lado “exterior” del ser humano fue calculado con los métodos adquiridos, de manera plástica y todavía “inocente”, por medio del hombre “medido” de Leonardo y de Durero, en cuyo cuerpo están inscritas las medidas del número áureo[3]. En el cortejo triunfal del pensamiento geométrico-matemático el cuerpo, como “res extensa”, es finalmente comparado con el sistema de una máquina: “l’homme machine” de La Mettrie (1748). A la máquina humana le faltaba sólo tener ojos humanos, como en Coppelia, la muñeca humana de E.T.A. Hoffmann. También en esto lidiamos con las consecuencias: el transhumanismo, la mezcla de humano y robot. La libertad viene a significar permitir que a nos equipen con chips y piezas de repuesto.

En efecto, desde hace unos 500 años la Edad Moderna concibe la naturaleza como una especie de taller mecánico, y el hombre funciona también como una máquina natural entre otras máquinas naturales. La neurobiología, la disciplina más reciente, refuerza en algunos de sus representantes una afirmación muy sencilla: el pensamiento no es más que interconexión de sinapsis cerebrales. Ni siquiera molesta la objeción de que, si todo está determinado, esto vale ante todo para el investigador mismo. Algo semejante sucede con la frase de un Premio Nobel de Química, que afirmó que el hombre no es más que química. Con ello la libertad habría abdicado por completo.

Por el contrario, la libertad vuelve a triunfar a la inversa: en la rebelión contra el propio sexo. Con una imagen distorsionada de la naturaleza se corresponde una imagen distorsionada de la libertad.

Libertad: el hombre desnaturalizado

Desde el “Gender Trouble” de Judith Butler en 1990, la cultura apunta a un extremo sorprendente: la transformación hasta la disolución del cuerpo en el ciberespacio, en el espacio médico-técnico virtual o también real. La misma diferencia (en alemán) entre “Leib” y “Körper” puede servir de hilo conductor en esa tensión, pues ambos términos alemanes remiten a una diferente percepción del Yo. Así, el “cuerpo (Körper)” se entiende predominantemente como un revestimiento cuantitativo-mecánico, mientras que “cuerpo (Leib)” indica el cuerpo ya animado, vivo. Los “cuerpos (Körper)” podemos modificarlos, trabajarlos, incluso intercambiar sus partes; es decir, pueden independizarse de su “naturaleza” previamente dada; “My body is my art”. El “cuerpo (Körper)” se convierte en lugar de protesta contra una identidad no construida autónomamente. Las utopías de la identidad fluida se refieren al autodiseño total del “Yo”.

También la vida sexual es “escenificada”; el Yo lleva la respectiva máscara de sexo, con el resultado de que “esta máscara no alberga ningún yo” (Benhabib, 1993, 15). Lo que se lleva es el “gender nauting”, el navegar entre los sexos. El hombre es su propio software, radicado más allá del cuerpo y del sexo. En esta dirección apunta el debate del género: hace que el sexo biológico (“sex”) desaparezca en el sexo atribuido (cultural, social, histórico – el “género”). En lugar de la determinación por la naturaleza se ofrece una auto-elección voluntaria: ¿la mujer es ya mujer, o quién “hace” a la mujer, mujer y al hombre, hombre? Sin resistencia, sin voluntad, el cuerpo se ofrece como un “cuerpo pre-sexual”. El Yo no conoce la encarnación.

Ahora bien, necesitamos encontrar un hilo conductor a través de estas contradicciones. Es este: no hay separación entre naturaleza, cultura y persona. Más sencillamente: no hay separación entre cuerpo y sexo, entre amor y duración, entre placer e hijos.

De ahí que haga falta una crítica de esa naturaleza partida por la mitad, reducida a mecánica, pero también de la cultura partida por la mitad, leída en términos de pura constructividad.

El hombre está, en realidad, anclado en otro lugar: en la dirección hacia lo divino. La naturaleza humana, y todavía más la cultura, viven “hacia”. La grandeza de la naturaleza (“natura”) consiste en que en realidad se llama “nascitura”: aquella que quiere nacer. Y es la naturaleza la que busca la participación libre del hombre en su “hacia”; busca que afirme y realice su orientación. La criatura ha sido creada hacia el origen, lleva su señal, su hogar es allí de donde viene.

Esto se puede leer ya en el motor del sexo. Es pérdida de uno mismo en el otro, es la gramática del amor hecha carne. El cuerpo es don, el sexo es don, es razón y origen (en alemán “Ur-Sprung”, el salto primario) de aquello que no puede ser hecho por nosotros, de la pasión de ser hombre, del enorme impulso hacia la entrega. Enriquecidos por la dualidad de hombre y mujer, y empobrecidos por ella; no bastándonos nosotros mismos, dependientes de la atención del otro, esperando del otro la redención que viene del ámbito de lo divino y en su forma más elevada y fructífera conduce de nuevo allí (Gen 1, 27ss). Lo que en el pensamiento griego es un “deficiencia”, la falta de unidad, en el pensamiento bíblico se convierte en la alegría de la dualidad.

El sexo (“Geschlecht”) puede entenderse también, a partir de su sentido literal, como “ser sacrificado” (en alemán “Geschlachtetsein”) o como “ser por mitad” (“Hälftigsein”). La brutalidad del sólo-sexo, del “río-dios de la sangre […] ah, rezumando lo irreconocible” (Rilke, 1980, 449) debe, por eso, ser humanizado. Es difícil pensar el cuerpo sin un Otro sugestivo y diferente. Pero ni la “naturaleza” (biología) ni la “cultura” (autodiseño) están “sanadas” por sí mismas. Por consiguiente, es crucial conocer el horizonte divino, conocer las directrices que provienen de él. Sólo entonces se puede “actuar éticamente”, es decir, “corresponder libremente al orden del ser” (Tomás de Aquino).

Tensión entre naturaleza y cultura

La idea de la autodeterminación del hombre no es en sí misma errónea, ni moralmente mala. Se basa en el hecho extraño -tan destacado como peligroso- de que el hombre, efectivamente, ocupa una posición especial entre los demás seres vivos, también en lo que respecta a su sexo. El lado positivo: aunque no tiene la seguridad estímulo-respuesta de un animal, sí tiene libertad del instinto y, por tanto, libertad hacia el mundo y hacia sí mismo; y también el riesgo pleno de poner en peligro a los demás y a sí mismo. Al mismo tiempo, la libertad constituye el flanco creativo, para dar forma al mundo y al ser humano. El ser humano es una realidad llena de tensiones, extendida entre la “naturaleza” dada y el extremo opuesto del cambio, el devenir, el futuro, la “cultura”. “Sé en quien eres”, era la fórmula del dicho órfico; pero lo que suena tan sencillo es una aventura para toda la vida. Aventura, porque no hay ni una naturaleza “acuñada” ni una “cultura” arbitraria, sino que ambas están en una relación viva entre ellas: entre el límite de la forma (la “felicidad de la forma”) y la cultura (“la felicidad del ser nuevo”).

Un animal tiene su sexo, y no tiene que moldearlo; de ahí que su sexualidad, asegurada naturalmente, esté libre de pudor y, desde el punto de vista funcional, orientada claramente a la descendencia. Un ser humano es y tiene su sexualidad, y debe darle forma: no está simplemente asegurada naturalmente, sino determinada culturalmente e impregnada de pudor debido a la posibilidad de fracaso; además, no está necesariamente ligada a la descendencia. En la sexualidad se abre un espacio al logro y al fracaso, sobre la base de la tensión ineludible entre el impulso (de la necesidad natural) y el yo (de la libertad). La encarnación en el propio cuerpo, su adaptación al propio cuerpo, la “hospitalidad” (hospitalité, Levinas) hacia el otro sexo, son las palabras clave. No indica rebelión, neutralización, nivelación ni “desprecio” de la disposición recibida.

Por eso, la dualidad de sexo no sólo es accesible a un procesamiento cultural, sino que incluso apunta hacia él. Pero la sexualidad debe ser cultivada, pero como un dato de la naturaleza (¿qué otra cosa podría ser moldeada?). Cultivar no significa ni someterse a ella ni eliminarla. Ambas cosas pueden demostrarse por los dos objetivos diferentes de la sexualidad: la realización erótica en el otro y la realización generativa en el hijo, para lo que, en cualquier caso, deben presuponerse dos sexos diferentes. El hijo pertenece a la justificación erótica del ser humano (cfr. Fellmann, 2005). Y, de nuevo, el propio hijo tampoco es algo neutro, sino que entra en la existencia dual como “culminación” del mismo acto de amor.

Así, la naturaleza = nascitura, se abre a la libertad

En lugar de una naturaleza distorsionada, por tanto, la naturaleza es un dato y al mismo tiempo significa “nascitura”: un devenir, un despliegue de la disposición dada. La mecanización actual de la naturaleza queda muy lejos, y también queda atrás la construcción.

“Con la negación de la naturaleza en el hombre no sólo se vuelve confuso y opaco el telos de la propia vida. En el momento en que el hombre abandona la conciencia de sí mismo como naturaleza, se vuelven vacías todas las metas para las que se mantiene vivo […]”[4].

“Lo que la modernidad llama naturaleza es, en última instancia, una realidad a medias. Lo que llama cultura es algo demoníaco y desgarrado, a pesar de toda la grandeza, en lo que el sentido siempre está emparejado con el sinsentido; la creación con la destrucción; la fecundidad con la muerte; lo noble con lo mezquino. Y se ha tenido que desarrollar toda una técnica de pasar por alto, ocultar y cegar para que el hombre pueda soportar la mentira y el espanto de esta situación”[5].

Así que abandonemos la mentira.

¿Qué es la persona? Algo doble

Persona significa algo doble: subsistir en sí mismo, y trascenderse a sí mismo hacia alguna dirección. “’Persona’ significa que, en último término, yo no puedo ser poseído en mi mismidad por ninguna otra instancia, sino que me pertenezco a mí mismo […], soy mi propio fin” (Guardini, 1939, 94). Ese subsistir en uno mismo pone de relieve que yo me pertenezco de manera original y no derivada.

Ahora bien, ser persona no es posesión chata de uno mismo. Agustín hablaba de una auto-pertenencia, de un “anima in se curvata”, que se derrumba sobre sí misma[6]. Más bien sucede que me despierto en el encuentro con otro Yo, que también se pertenece a sí mismo y, no obstante, viene hacia mí.

Sólo en el encuentro se produce la conservación de lo propio, la actualización del Yo, especialmente en el amor. “Quien ama está siempre en tránsito hacia la libertad, hacia la libertad de su auténtica atadura, o sea, de sí mismo” (Guardini, 1939, 99) Por lo tanto, la auto-pertenencia a través del otro adquiere una dinámica decisiva, incluso fatídica. Resulta de la tensión constitutiva que va del yo al tú: en el trascender, en el darse a compartir, también en la corporeidad, y asimismo en la tensión hacia Dios. En una dinámica así, deja de existir una auto-preservación que cimienta la relación neutra sujeto-objeto, como cuando una piedra golpea otra piedra, y comienza una auto-exposición: la persona resuena en la persona y desde la persona, es entregada a lo incontestable, o también abierta a lo inagotable.

Entrega a la diferencia del otro

Desde un punto de vista cristiano, la auto-pertenencia no pierde su lugar principal; al contrario, puede justificarse de forma más convincente: la persona puede “ir más allá” de sí misma, abrirse, porque ya se pertenece a sí misma. Es necesario que profundicemos en esta tesis, porque pone en cuestión una característica decisiva de la modernidad: la autonomía.

Desde un punto de vista cristiano, la persona es la culminación de un “existencial” infravalorado o hasta negado: una relación es la activación de la auto-pertenencia. “El hombre no es un ser cerrado en sí mismo. Por el contrario, existe de tal manera que va más allá de sí mismo. Este salir de sí mismo sucede continuamente ya dentro del mundo, en las distintas relaciones con cosas, ideas y personas […]; en realidad se produce hacia más allá del mundo, hacia Dios” (Guardini 1939, 124)

Pero ¿por qué esto no me invalida en mi propio Yo? Porque la persona que está delante mí debe ser pensada igualmente como subsistencia y como saliendo más allá de sí misma. Para ello, sin embargo, se necesitan no solamente dos personas, sino dos sexos -como mutua e insondable extrañeza, repliegue insondable, hasta lo corporal, hasta lo mental, hasta lo espiritual-; precisamente en el amor sexual, que experimenta el cuerpo del otro, es donde tiene lugar el trascender hacia la alteridad del otro sexo, y no sólo un encuentro narcisista con uno mismo.

Sólo en el otro sexo se percibe la verdadera diferencia, que no puede ser apropiada por mí, no me refleja a mí mismo: la mujer como secreto permanente para el hombre. Quien esquiva esta profunda diferencia, esquiva la vida.

¿Podría volver a plantearse hoy la antigua visión del Génesis -más allá de todas las doctrinas morales, que al final no son efectivas- de que, en el atrevimiento de los dos sexos, en el fondo del encuentro se desarrolla la dinámica divina, de que la vida inaudita del mismo Dios genera el juego de los sexos y lo ha creado como la imagen de lo que supera todas las imágenes? ¿Y que desde ahí el abrirse al sexo ajeno expresa la tensión divina?

De nuevo encontramos lo doble en la persona; auto-posesión (soberanía) y entrega no se excluyen, ni en la relación divino-trinitaria ni en el amor humano. El amor es pérdida de sí mismo y conquista de sí mismo al mismo tiempo. El hombre no es subsistencia y la mujer entrega, como dice una anotación. En lo humano, dos mitades no forman un todo, sino que dos todos hacen un todo. Cada sexo corresponde en primer término a una persona, y debe ser moldeado por ella a lo largo de la vida. La cultura actual tiende a convertir falsamente la subsistencia en autonomía, y la entrega en rendición. Se convierte en rendición cuando ve al otro, a los otros, sólo como un objeto sexual o jugando un “papel”, pero no como una persona de carne y hueso. No es casualidad que las palabras alemanas “Leib” (cuerpo), “Leben” (vida) y “Liebe” (amor) procedan de la misma raíz. Quien hace del cuerpo una “adjudicación”, un goce para sí en el otro, infradetermina la vida. La vida permite al hombre fundarse en sí mismo, pero al mismo tiempo lo impulsa continuamente hacia más allá de sí mismo, hacia el otro sexo. Y la provocación extrema del pensamiento bíblico atraviesa incluso la muerte, hacia un cuerpo nuevo. La resurrección del cuerpo, de mi cuerpo, es decir, como hombre o como mujer, es el mensaje de la alegría.

Último paso: Caro cardo

Por consiguiente, el gran desafío es la encarnación de Dios: ¿puede Dios, de verdad, tomar cuerpo y género? Sí, se ha hecho hombre, nacido de una mujer. Si nuestro oído no estuviera tan embotado, esto sería un estallido. El Hijo de Dios y de María, frente a todas las idealizaciones de una divinidad sin cuerpo, es la verdadera diferencia respecto de otras tradiciones religiosas, incluido el judaísmo. “Caro cardo”: la carne es el punto central. De esta manera se contempla el cuerpo con una luz nueva e inagotable (cfr. Henry, 2000), hasta la resurrección corporal a una vida sin muerte. También la Iglesia es considerada un cuerpo, la relación de Cristo con la Iglesia es nupcial-erótica (Ef 5, 25), y el matrimonio se convierte en un sacramento: un signo de la presencia de Dios en los amantes. En el sacramento del matrimonio el sexo debe ser también educado para esta presencia, pero no para domesticarlo ni doblegarlo, sino para para permitirle llegar a su éxtasis real y efectivo. Obviamente, el buen resultado de un matrimonio no puede ser garantizado por el sacramento, pero los elementos bajo los cuales puede lograrse el difícil equilibrio se pueden señalar en términos cristianos: tú solo; tú para siempre; de ti un hijo. Esta ya no es una concepción ingenua de la naturaleza, sino la transformación creadora de la naturaleza en una naturaleza cultivada, aceptada y finita. El cristianismo (y el judaísmo) nunca glorifican sólo la naturaleza primitiva; esta ha de ser elevada al espacio de lo divino y ser sanada allí. Igualmente, el eros es colocado en el ámbito de lo sagrado: en el sacramento. Y asimismo la procreación y el nacimiento son situados en el ámbito de lo sagrado: son dones otorgados en el paraíso (Gn 1, 28). “El sexo es la celebración de la vida” (Thomas Mann).

La verdadera naturaleza humana del Hombre-Dios redime la naturaleza humana sufriente. Seguirle significa poner la naturaleza humana dañada dentro de su radio, dejar que se perfeccione donde sólo tenemos inclinaciones cambiantes.Donde supuestamente no hay una naturaleza común del hombre sino sólo “libertad” hay únicamente decisiones que toma cualquiera persona para cualquier cosa, pero no una liberación sustancial de nuestra naturaleza. La encarnación de Jesús sería entonces superflua, y lo mismo ocurriría con su muerte y con su resurrección. Siempre tienen lugar en la carne. ¿Por qué? “Simjat Torá”, tu ley es mi alegría: la ley de mi cuerpo, de mi vida, de mi placer, que el Creador ha escrito en el cuerpo. No es el libre albedrío el que nos redime, sino Su precepto.

Cuerpo, amor, placer. Estos tres sillares se fundan en la naturaleza, se forman en la cultura, se convierten en bellos y humanos en la relación personal: me importas sólo tú, para siempre; me ilusiono con nuestro hijo. Esa es la respuesta que nos damos el uno al otro, y la que queremos escuchar de quien amamos. Pero esta respuesta resulta exagerada si no se fundamenta en nuestra naturaleza, si no se da con la esperanza de la ayuda divina. Sin cuerpo, sin amor, sin placer: hoy son ya experiencias de un mundo cibernético, que constantemente nos ofrece placer, virtual y sin cuerpo, real sin un auténtico Otro o con Otros cambiantes, o con muñecos sexuales de vinilo, virtual sin hijos: sólo en la prevención y anticoncepción. Un amor que no quiere durar, un placer que busco sólo para mí, un cuerpo que yo mismo esculpo…, son sólo fragmentos de un conjunto que destruye el sentido.

Atengámonos al Todo. De nuevo dice Chesterton: “Es fácil estar loco; es fácil ser un hereje. Siempre es fácil dejarse llevar por el mundo: lo difícil es mantener el rumbo. Siempre es fácil ser modernista, igual que lo es ser snob. Caer en cualquiera de las trampas abiertas por el error y la transgresión, que una moda y una secta tras otra habían puesto en el camino histórico del cristianismo, eso sí que hubiera sido fácil. […] Haberlas evitado todas es una aventura arrebatadora; y el carro celestial vuela atronador a través de los siglos en mi visión. Las tediosas herejías tropiezan y caen de bruces al suelo, pero la verdad salvaje se mantiene asombrosamente erguida”.

Bibliografía

-Benhabib, S., 1993: Feminismus und Postmoderne. Ein prekäres Bündnis, in: Dies./J. Butler/D. Cornell/N. Frazer, Der Streit um Differenz. Feminismus und Postmoderne in der Gegenwart, Frankfurt.

-Butler, J., 1991: Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt.

-Butler, J., 1997: Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts, Frankfurt.

-Fellmann, F., 2005: „Das Paar“. Eine erotische Rechtfertigung des Menschen, Berlin.

-Gerl-Falkovitz, H.-B., 31995: Die bekannte Unbekannte. Frauen-Bilder aus der Kultur- und Geistesgeschichte, Mainz.

-Gerl-Falkovitz, H.-B., 2001a: Eros – Glück – Tod und andere Versuche im christlichen Denken, Gräfelfing.

-Gerl-Falkovitz, H.-B., 2001b: Zwischen Somatismus und Leibferne. Zur Kritik der Gender-Forschung, in: IKZ Communio 3, 225 – 237.

-Guardini, R., 1939: Welt und Person. Versuche zur christlichen Lehre vom Menschen, Würzburg.

Henry, M., 2002: Inkarnation. Für eine Philosophie des Fleisches, übers. v. R. Kühn, Freiburg.

-Irigaray, L., 1982: Passions élémentaires, Paris.

-Irigaray, L., 1991: Ethik der sexuellen Differenz (1984), Frankfurt.

-Levinas, E., 1980: Die Zeit und der andere, dt. v. Ludwig Wenzler, Freiburg.

-Maximus Confessor, 1961: All-Eins zu Christus, hg. u. übers. v. E. v. Ivanka, Einsiedeln.

-Pauwels, A., 2004: Gender Inclusive Language: Gender-Aspekte der Globalisierung der englischen Sprache. Vortrag im Gender-Kompetenz-Zentrum der HU Berlin vom 16. April 2004.

-Rilke, R. M., 1980: Die dritte Duineser Elegie, in: Werke, Frankfurt.

-Sampson, Ph. J., 1996: Die Repräsentationen des Körpers, in: Kunstforum International 132. Die Zukunft des Körpers I, Ruppichteroth, 94 – 111.

-Stoller, S. / Vasterling, V. / Fisher, L. (eds.), 2005: Feministische Phänomenologie und Hermeneutik, Reihe: Orbis Phaenomenologicus, Perspektiven NF 9, Würzburg.

-Schumacher, M. M. (ed.), 2004: Women in Christ. Towards a New Feminism, Grand Rapids.

-Ulrich, F., 1973: Der Nächste und Fernste – oder: Er in Dir und Mir. Zur Philosophie der Intersubjektivität, in: Theologie und Philosophie 3, 317 – 350.

-Vasterling, V., 2005: Zur Bedeutung von Heideggers ontologischer Hermeneutik für die feministische Philosophie, in: Stoller S. u. a., 2005, 67 – 95.

-Vinken, B., 2004: Stigmata. Poetik der Körperinschrift, München.

-Weil, S., 1993: Cahiers. Aufzeichnungen, übers. v. E. Edl / W. Matz. München, II.

-Young, I. M., 2004: On Female Body Experience, New York.

[1] Über die Würde des Menschen, trad. H. W. Rüssel, Amsterdam 1940, 49f.

[2] René Descartes, Discours de la méthode, 6.

[3] Cfr. el doble sentido del título: Sigrid Braunfels u. a., Der „vermessene Mensch“. Anthropometrie in Kunst und Wissenschaft, München 1973.

[4] Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt 1971, 51.

[5] Romano Guardini, Der Mensch. Umriß einer christlichen Anthropologie, (inédito), Archiv Kath. Akademie München, Typoskript S. 45.

[6] Romano Guardini ha observado en este contexto el peligro de la auto-educación; cfr. Guardini: Der religiöse Gehorsam (1916), in: ders., Auf dem Wege. Versuche, Mainz 1923, 15s, nota 2: “Contradice el espíritu católico hablar mucho de personalidad, auto-educación, etc. Así el hombre es lanzado constantemente hacia sí mismo; gravita en su propio Yo y de esta manera pierde la mirada liberadora hacia Dios. La mejor educación es olvidarse de uno mismo y mirar a Dios; entonces el hombre “es” y “crece” en la atmósfera divina. […] Nada destruye tan profundamente al alma como el eticismo. Lo que ella debe dominar y realizar son los hechos divinos, la realidad de Dios, la verdad. Ahí sucede lo que es comienzo y fin de toda educación, el salir del propio yo”.

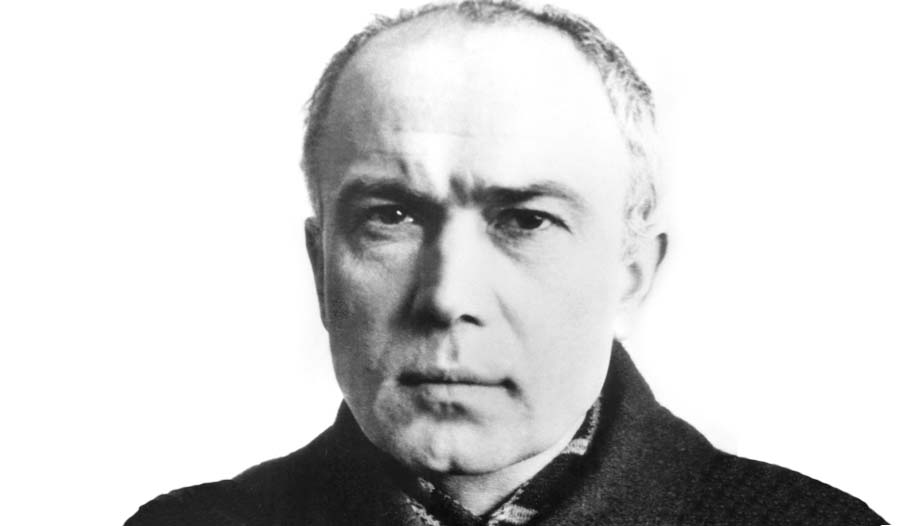

El autorHanna-Barbara Gerl-FalkovitzPremio Ratzinger 2021

Catequistas: un servicio imprescindible en la Iglesia

Catequistas: un servicio imprescindible en la Iglesia