En estas catequesis, el Papa presenta la ancianidad como don que importa proteger y educar, para que sepamos acogerlo y cuidarlo, de modo que brille la misión humana y cristiana de los ancianos.

La ancianidad como don y bendición

Comenzó situando la vejez en el marco unitario de las edades de la vida protagonistas. Hoy los ancianos son más numerosos que en otras épocas de la historia, y a la vez tienen un mayor riesgo de ser descartados, ya desde el siglo pasado: “La exaltación de la juventud como única edad digna de encarnar el ideal humano, combinada con el desprecio de la vejez vista como fragilidad, degradación o invalidez, fue la marca dominante de los totalitarismos del siglo XX” (Audiencia general, 23-II-2022). Hoy, en la cultura dominante, los ancianos son poco valorados, en su calidad espiritual, su sentido comunitario, su madurez y sabiduría. Y esto, a los ojos del Papa, implica un “vacío de pensamiento, imaginación, creatividad”.

“Con estas catequesis sobre la vejez” –declaraba– “quisiera animar a todos a invertir pensamientos y afectos en los dones que ella trae consigo y para las otras edades de la vida” (ibid.) Los ancianos son como las raíces del árbol: el jugo, si no llega ese “goteo” –por así decirlo– desde las raíces, no se darán las flores ni los frutos (cfr. ibid).

Oportunidad para hacer un mundo más humano

La Biblia muestra que la maduración humana y su calidad espiritual requiere un largo tiempo de iniciación, de apoyo entre las generaciones, de transmisión de experiencias, como una larga “fermentación”, de un diálogo entre los abuelos y los niños, que marcan los extremos de las edades. Pero “la ciudad moderna tiende a ser hostil con los ancianos (y no por casualidad también lo es con los niños)” (Audiencia general, 2-III-2022). Por eso, sin el diálogo entre generaciones tenemos “una sociedad estéril, sin futuro, una sociedad que no mira al horizonte, sino que se mira a sí misma” (ibid).

La vejez, pondera Francisco, puede salvar al mundo, porque se adelanta al día de la destrucción. Recuérdese la historia de Noé y el diluvio, y las consideraciones de Jesús (cfr. Lc 17, 26-27). Eso nos puede suceder a nosotros sin que nos salven los robots. Jesús advierte que, si no nos preocupamos más que de comer y beber, y no de las cuestiones fundamentales de nuestra vida –la calidad espiritual, el cuidado de la casa común, la justicia y el amor–, podemos acostumbrarnos a la corrupción.

Por eso Francisco les dice a los ancianos: “Tenéis la responsabilidad de denunciar la corrupción humana en la que vivimos y en la que continúa esa forma de vida del relativismo, totalmente relativa, como si todo fuera lícito. Adelante. El mundo precisa, necesita jóvenes fuertes, que salgan adelante, y viejos sabios” (ibid).

“Memoria” y “testimonio” de fidelidad vivida

El Papa se fija también en el llamado “Cántico de Moisés”, que es como el testamento espiritual del que fue guía del Pueblo elegido (cfr. Dt 32 ss). Una bella confesión de fe, que transmite, como valiosa herencia, la memoria de la fidelidad de Dios hacia su Pueblo. También nuestros ancianos pueden llegar a esa lucidez, a esa sabiduría que proviene de los años bien aprovechados; y por tanto esa capacidad para entregar (“tradición”) el sentido de la historia transcurrida.

“En nuestra cultura” –observa Francisco–, “tan ‘políticamente correcta’, este camino resulta obstaculizado de varias formas: en la familia, en la sociedad, en la misma comunidad cristiana. Hay quien propone incluso abolir la enseñanza de la historia, como una información superflua sobre mundos que ya no son actuales, que quita recursos al conocimiento del presente. ¡Cómo si hubiéramos nacido ayer!” (Audiencia general, 23-III-2022)

Por eso señala el Papa: “Sería bonito que en los planes de catequesis existiera desde el principio también la costumbre de escuchar, de la experiencia vivida de los ancianos”; así entran ellos en la “tierra prometida” (la vida de la fe) que Dios prepara para cada generación.

Proteger a los ancianos, educar en el cuidado de la ancianidad

Dice Francisco que corresponde a la sociedad educar a todos en el honor debido a los ancianos (cfr. Audiencia general 20-IV-2022). La Biblia condensa ese deber cuando manda “honrar padre y madre”, sugiriendo una interpretación más amplia. Pero con frecuencia faltamos a ese deber. “El honor falta cuando el exceso de confianza, en vez de manifestarse como delicadeza y cariño, ternura y respeto, se convierte en rudeza y prevaricación. Cuando la debilidad es reprochada, e incluso castigada, como si fuera una falta. Cuando el desconcierto y la confusión se convierten en ocasión para la burla y la agresión” (ibid).

Esto –advierte el sucesor de Pedro– abre el camino, en la sociedad, a excesos inimaginables.

El puente entre los jóvenes y los ancianos

El Papa ha insistido en que se fomente la “alianza entre las generaciones”, para abrir el futuro (cfr. Audiencia general, 27-IV-2022). Se apoya en el libro de Rut, que considera complementario al Cantar de los Cantares a la hora de explicar el valor del amor nupcial, en cuanto que celebra el poder, la poesía y la fuerza del amor, que se pueden encontrar en los lazos de familia y parentesco.

Tomando pie de otro relato bíblico, el del anciano Eleazar (cfr. 2 M, 18 ss.), Francisco explica cómo la fidelidad de la vejez muestra el “honor” que debemos a la fe, y que le damos cuando la vivimos hasta el final, también cuando hay que ir a contracorriente (cfr. Audiencia general, 4-V-2022).

Oponiéndose a la postura gnóstica (una fe puramente teórica y espiritualista, que no se “mancha” con la vida ni influye en la sociedad), declara Francisco que “la práctica de la fe no es el símbolo de nuestra debilidad, sino el signo de su fortaleza” (ibid.).

Y por eso: “Demostraremos, con toda humildad y firmeza, precisamente en nuestra vejez, que creer no es algo ‘para viejos’, sino algo vital. Creer en el Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas, y con mucho gusto nos ayudará”. La fe vivida es herencia de la ancianidad.

La generosidad de los ancianos es fruto y garantía de una juventud admirable

De la figura bíblica de Judit –heroína que salva a su pueblo por la fuerza y la valentía de su amor–, Francisco extrae otras lecciones importantes (cfr. Audiencia general, 11-V-2022).

“Los pequeños aprenden la fuerza de la ternura y el respeto por la fragilidad: lecciones insustituibles, que con los abuelos son más fáciles de impartir y de recibir. Los abuelos, por su parte, aprenden que la ternura y la fragilidad no son solo signos de la decadencia: para los jóvenes, son pasajes que hacen humano el futuro”.

El libro de Job enseña que la ancianidad puede superar las pruebas –la pandemia, las enfermedades, las guerras– con la fe, y así abrir la esperanza para todos (cfr. Audiencia general, 18-V-2022). Ante las serias pruebas que Dios permite, y el aparente “silencio” de Dios, Job no se arredra y manifiesta la fe: “Sé que mi redentor vive y que al fin se alzará sobre el polvo: después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios. Yo mismo lo veré, y no otro; mis propios ojos lo verán” (19, 25-27).

Amor a la justicia, oración y “magisterio de la fragilidad”

También el Papa acude al libro del Eclesiastés o Cohélet. Ahí se enseña a superar el desencanto que viene con la vejez (“todo es vanidad”), con la pasión por la justicia; y eso es signo de fe, de esperanza y de amor (cfr. Audiencia general, 25-V-2022). En lugar del cinismo y de la tibieza (acedia), que aúnan el conocimiento y la irresponsabilidad, una ancianidad lograda se vuelve antídoto contra la decepción, el escepticismo y el desánimo paralizante.

Esto requiere la oración. Tomando pie del salmo 71, Francisco apunta algunas características que ha de tener la oración en la ancianidad. “Todos estamos tentados de ocultar nuestra vulnerabilidad, de ocultar nuestra enfermedad, nuestra edad y nuestra vejez, porque tememos que sean el preludio de nuestra pérdida de dignidad” (Audiencia general, 1-VI-2022).

El anciano redescubre la oración y da testimonio de su fuerza. “Los ancianos, por su debilidad, pueden enseñar a los que viven otras edades de la vida que todos necesitamos abandonarnos en el Señor, para invocar su ayuda. En ese sentido, todos tenemos que aprender de la vejez: sí, hay un don en ser viejo entendido como abandonarse al cuidado de los demás, comenzando por el mismo Dios” (Ibid).

De ahí surge un “magisterio de la fragilidad”: no esconder las debilidades de la vejez es una lección de los ancianos para todos.

La misión humana y cristiana de los ancianos

En el evangelio de san Juan, Nicodemo le pregunta a Jesús: “¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo?” (Jn 3,4). Y Jesús le explica que la vejez es oportunidad para renacer espiritualmente y aportar un mensaje de futuro, misericordia y sabiduría (cfr. Audiencia general, 8-VI-2022).

Hoy, dice el Papa, “la vejez es un tiempo especial para disolver el futuro de la ilusión tecnocrática de la supervivencia biológica y robótica, pero sobre todo porque se abre a la ternura del vientre creador y generador de Dios” (ibid.).

Y así enseña: “Los viejos son los mensajeros del futuro, los viejos son los mensajeros de la ternura, los viejos son los mensajeros de la sabiduría de una vida vivida” (ibid.).

Escuela de aceptación y de servicio

A partir del relato de la sanación de la suegra de Simón (cfr. Mc 1, 29-31), considera Francisco: “Cuando eres anciano, ya no mandas sobre tu cuerpo. Es necesario aprender a aceptar los propios límites, lo que ya no podemos hacer” (cfr. Audiencia general 15-VI-2022: “También yo tengo que ir ahora con bastón”).

La suegra de Pedro “se levantó y se puso a servirles”. Dice el Papa: “Los ancianos que conservan la disposición para la sanación, el consuelo, la intercesión por sus hermanos y hermanas —sean discípulos, sean centuriones, personas perturbadas por espíritus malignos, personas descartadas…—, son quizá el testimonio más elevado de pureza de esa gratitud que acompaña la fe”. Todo ello, observa, no es exclusivo de las mujeres. Pero las mujeres pueden enseñar a los hombres sobre la gratitud y la ternura de la fe, que a veces a ellos les cuesta más comprender.

En el diálogo entre Jesús resucitado y Pedro al final del evangelio de Juan (21, 15-23, cfr. Audiencia general 22-VI-2022), Francisco encuentra también fundamento para aconsejar a los ancianos:

“Debes ser testigo de Jesús incluso en la debilidad, en la enfermedad y en la muerte”. Más aún, el Señor nos habla siempre según la edad que tengamos. Y nuestro seguimiento deberá aprender a dejarse instruir y moldear por nuestra propia fragilidad, nuestra impotencia, la dependencia de los demás, incluso en el vestir, en el andar”.

La vida espiritual es la que nos da esa fortaleza y sabiduría para saber despedirse con una sonrisa: “Una despedida alegre: he vivido mi vida, he conservado mi fe”.

A los demás, especialmente a los jóvenes, corresponde ayudar a los mayores a vivir y expresar esa sabiduría, y saber recibir recibirla.

Tiempo de testimoniar la vida que ya no muere

En esa misma línea, ya cerca del final de las catequesis, el Papa invita a releer la despedida de Jesús (cfr. Jn 14): “Cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que, donde yo estoy, estéis también vosotros” (14, 3).

Afirma el sucesor de Pedro: “El tiempo de la vida en la tierra es la gracia de ese paso. La presunción de detener el tiempo –querer la eterna juventud, el bienestar ilimitado, el poder absoluto– no sólo es imposible, es delirante” (cfr. Audiencia general, 10-VIII-2022).

Aquí abajo la vida es iniciación, imperfección camino de la vida más plena. Y aprovecha Francisco para decir que, a nuestra predicación, donde abunda la bienaventuranza, la luz y el amor, “quizá le falta un poco de vida”.

En conexión con esto se sitúa la original catequesis del Papa sobre el “anciano de cabellos blancos” que aparece en el libro de Daniel (7, 9; cfr. Audiencia general, 17-VIII-2022). Así se suele representar a Dios Padre. Pero esto –observa Francisco– “no es un símbolo tonto” que habría que desmitificar. Es símbolo de una existencia eterna, de la eternidad de Dios, siempre antigua y siempre nueva, con su fuerza y su cercanía; “porque Dios siempre nos sorprende con su novedad, siempre sale a nuestro encuentro, cada día de manera especial, para ese momento, para nosotros”.

Francisco puso el broche de oro a sus catequesis sobre la vejez contemplando el misterio de la asunción de la Virgen (cfr. Audiencia general, 24-VIII-2022). En Occidente –recordaba– la contemplamos elevada a lo alto, envuelta en luz gloriosa; en Oriente se la representa acostada, dormida, rodeada de los Apóstoles en oración, mientras el Resucitado la lleva en sus manos como a una niña. El Papa indica que debería subrayarse la conexión de la asunción de la Virgen con la resurrección del Señor, a la que está vinculada la nuestra.

María nos antecede en su asunción al cielo, también como figura de la Iglesia, que eso será al final: la extensión del cuerpo resucitado de Cristo, hecha familia. Jesús habla de eso –de la vida plena que nos espera en el Reino de los cielos– con diversas imágenes: el banquete de bodas, la fiesta con los amigos, la rica cosecha, el fruto que viene, no sin dolor.

De todo ello y para el bien de los demás –propone el Francisco incluyéndose en el grupo– hemos de ser los ancianos semilla, luz, y también inquietud; de esa plenitud de vida que nos espera.

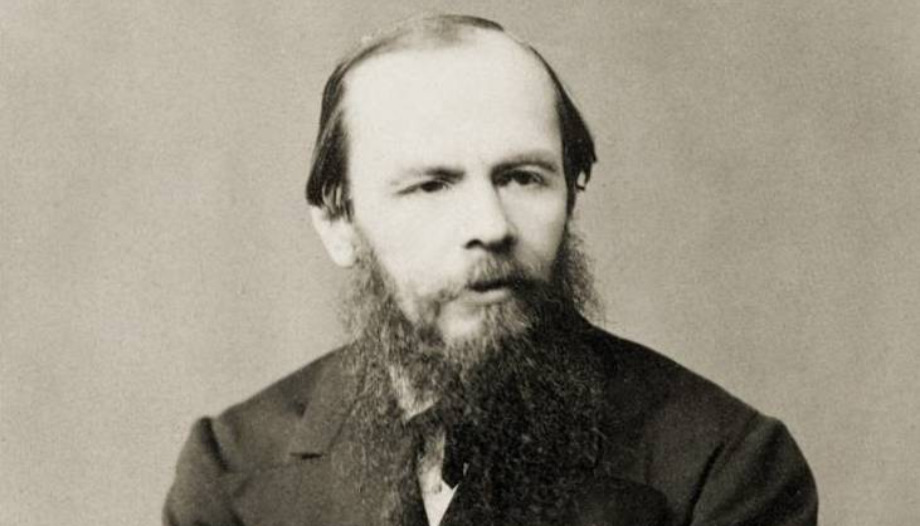

“El idiota”, de Dostoyevski: “La belleza salvará el mundo”

“El idiota”, de Dostoyevski: “La belleza salvará el mundo”