La guerra de Ucrania está en todas partes, incluso en las redes sociales. Mientras el Papa Francisco tuiteaba en 11 idiomas, incluidos el ucraniano y el ruso, “¡En nombre de Dios, basta! Piensen en los niños”, circulaba la foto de una niña hecha por su padre: una imagen que pasará a la historia como emblema de todo lo que ha sido falso en este conflicto. Me refiero a la niña ucraniana de nueve años que chupa una piruleta y sostiene un rifle. El padre había colocado un fusil propio descargado en las manos de su hija y había construido artificialmente la imagen con todos sus elementos y actitudes -incluida la piruleta- como emblema contra la invasión rusa. Él lo había dicho pero mucha gente no se dio cuenta y la tomó como real. Acabó en las portadas de muchos periódicos y en muchos sitios y se convirtió en un símbolo del horror de la guerra: pero no según las intenciones del padre, no como una imagen de orgullo resistente contra el invasor, sino como una prueba más de cómo la tragedia desencadenada por la agresión de Putin puede distorsionar toda relación y envenenar todo y a todos. La gravísima imprudencia que cometen muchos influencers al colgar en las redes sociales vídeos y fotos de sus hijos menores de edad con el único afán de ganar visibilidad y por tanto dinero, se convierte en este caso en una violencia intolerable. Esa niña de nueve años a la que su padre puso un fusil en la mano se ha transformado en una “niña soldado” de una forma no muy diferente a la de sus compañeros que no tienen nombre y mueren lejos de Europa en los miles de conflictos del Tercer Mundo. Lo único que queda es la necesidad de pedir perdón a todas las niñas y niños utilizados y abusados en la lógica de la guerra, incluso por su propio padre y hasta con las mejores intenciones.

Una fe pequeña para hacer cosas grandes. XXVII domingo del tiempo ordinario (C)

Andrea Mardegan comenta las lecturas del XXVII domingo del tiempo ordinario y Luis Herrera ofrece una breve homilía en vídeo.

La fe es el tema que une las lecturas de este domingo. El profeta Habacuc dialoga con Dios para intentar comprender el sentido de los acontecimientos de la historia, especialmente los dramáticos, la violencia, la iniquidad, la opresión, las riñas, los robos, las disputas. Y parece que Dios no interviene y no salva. Pero la fe en él, para el justo, se convierte en una fuente de vida: le permite confiar en una respuesta y una solución que seguramente llegarán, en el momento establecido.

Pablo reitera este concepto en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas: “El justo vivirá por la fe”. La fe, por tanto, como recurso para leer las dificultades de la historia en diálogo con Dios, que lleva a captar su mirada sobre la historia, como hace Habacuc. El contexto próximo de las palabras de Pablo en su segunda carta a Timoteo es el recuerdo “de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuela Lidia y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti”. Fe que Pablo recomienda a Timoteo que guarde y que dé testimonio de ella, sin avergonzarse de las consecuencias difíciles que conlleva, como el encarcelamiento del propio Pablo.

Jesús ha hablado a los suyos de los escándalos que hay que evitar y de los pecadores que hay que perdonar también hasta siete veces al día, y los apóstoles se dan cuenta de que la tarea que tienen por delante es muy difícil. Sienten que su fe es insuficiente, por lo que piden a Jesús que la aumente: han entendido que es un don de Dios. Jesús en su respuesta les deja claro que no es una cuestión de cantidad, basta una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Es la imagen que Jesús ya ha utilizado con ellos para hablar del Reino que luego se desarrolla como un árbol frondoso. Pero incluso cuando la fe es tan pequeña como esa semilla, es suficiente para arrancar una morera, con raíces profundas y por tanto difíciles de arrancar, y hacer algo impensable como plantarla en el mar. En la historia de la Iglesia han ocurrido muchas cosas impensables. Los apóstoles no deben preocuparse: también una fe inicial produce maravillas de la gracia y les hace participar en el dominio de Dios sobre las realidades creadas, poniéndolas al servicio del Reino. Esa misma fe pequeña les ayuda a servir a Dios sin pretender alguna de recompensas terrenales. Les ayuda a considerarse “siervos inútiles” y a no pretender que sea el amo quien les sirva en el momento de cansancio. Pero también han escuchado de Jesús una parábola en la que dice justo lo contrario: los siervos fieles y despiertos a la vuelta del amo son invitados por él a sentarse a la mesa, y él mismo pasa a servirles. Por eso entienden que Jesús se refiere a una actitud interior de fe y humildad, que los hace fieles y despiertos. Entonces el Señor, a pesar de lo que ha dicho, pasará a servirles y serán bendecidos.

La homilía sobre las lecturas del domingo XXV

El sacerdote Luis Herrera Campo ofrece su nanomilía, una pequeña reflexión de un minutos para estas lecturas.

“Una gran sinfonía de oración” para preparar el Jubileo de 2025

En una carta dirigida al presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, el Papa Francisco anticipa las claves del próximo Jubileo 2025, que tendrá como lema Peregrinos de la Esperanza y estará precedido por un año dedicado a la oración.

Traducción del artículo al italiano

Hace unas semanas, Omnes anunció en la edición digital el tema del próximo Jubileo de la Iglesia universal que se celebrará en 2025, Peregrinos de la Esperanza. La información, poco difundida por otros medios, había surgido en una audiencia privada que el Papa Francisco mantuvo con el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, Rino Fisichella.

A mediados de febrero, fue el propio Pontífice quien lo anunció, comunicando públicamente por primera vez algunos detalles y deseos sobre el próximo Año Santo, en una carta dirigida al propio obispo Fisichella y hecha pública por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

En nuestra anticipación, pusimos de manifiesto que, además del tema y del aspecto logístico de la preparación de un acontecimiento que verá converger a millones de fieles de todo el mundo en Roma, centro de la cristiandad, era necesario reflexionar también sobre el camino de preparación espiritual que lo acompañará.

El precedente más inmediato, el Gran Jubileo del año 2000, había sido preparado de hecho por san Juan Pablo II seis años antes, en 1994, con la famosa Carta Apostólica Tertio Millenio Adveniente.

El texto recientemente publicado por el Papa Francisco va precisamente en la dirección de salvaguardar y potenciar la dimensión espiritual del Jubileo, un acontecimiento que debe ser vivido “como un don especial de gracia, caracterizado por el perdón de los pecados y, en particular, por la indulgencia, expresión plena de la misericordia de Dios”, como siempre ha sido desde el primer Año Santo de 1300 convocado por el Papa Bonifacio VIII.

Fe, esperanza y caridad

Precisamente por ello, el Santo Padre sugiere que el Dicasterio para la Evangelización encuentre el modo y las formas más adecuadas para vivir la tan esperada experiencia “con fe intensa, esperanza viva y caridad operante”.

El lema general será, como también anticipó Omnes, Peregrinos de la esperanza, y pretende ser el signo -escribe el Papa en su carta a Fisichella- “de una nueva renovación que todos sentimos como urgente”. Precisamente porque venimos de dos años caracterizados por una epidemia que también ha alterado el bienestar espiritual de las personas, trayendo muerte, incertidumbre, sufrimiento, soledad y limitaciones de todo tipo. Francisco también cita como ejemplos las iglesias que se ven obligadas a cerrar oficinas, escuelas, lugares de trabajo e instalaciones de ocio.

“Debemos mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada, y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras”, es la perspectiva que propone el Santo Padre. Una visión de apertura y de esperanza, en efecto, que sólo puede alcanzarse redescubriendo una fraternidad universal efectiva, que se materializa en primer lugar escuchando a los más pobres y desfavorecidos, que deberían ser el público privilegiado del Jubileo de 2025.

“Estos aspectos fundamentales de la vida social” deberán combinarse, por tanto, con la dimensión espiritual de la “peregrinación”, que no debe descuidar la belleza de la creación y el cuidado de la casa común, a través de los cuales -como demuestran muchos jóvenes en muchas partes del mundo- también es posible mostrar la esencia “de la fe en Dios y de la obediencia a su voluntad”.

Las cuatro del Concilio Vaticano II

En este punto, el Papa Francisco propone tomar como modelo para el camino de preparación las cuatro constituciones del Concilio Vaticano II, Dei Verbum sobre la revelación divina, Lumen Gentium sobre el misterio y la conformación de la Iglesia y el Pueblo de Dios, Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia y Gaudium et Spes sobre la proyección de la Iglesia en el mundo contemporáneo, enriquecidas por toda la aportación magisterial de las últimas décadas con los sucesivos pontífices, hasta la actualidad.

Una gran sinfonía de oración

A la espera de la lectura de la bula con las indicaciones específicas para la celebración del Jubileo, que se publicará más adelante, el Papa sugiere que el año que precede al acontecimiento jubilar se dedique “a una gran ‘sinfonía’ de oración”, porque antes de ponerse en marcha hacia el lugar santo hay que “recuperar el deseo de estar en presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo”.

En definitiva, la oración debe ser el primer paso en la peregrinación de la esperanza, a través de un año intenso “en el que los corazones puedan abrirse para recibir la abundancia de la gracia, haciendo del ‘Padre Nuestro’, la oración que Jesús nos enseñó, el programa de vida de cada uno de sus discípulos”.

Un primer balance del viaje sinodal

En cuanto a la escucha y a la implicación universal de toda la Iglesia, el camino del proceso sinodal, que en este primer año está implicando a las iglesias locales, avanza con satisfacción. Una nota reciente de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos afirma que el 98 % de las Conferencias Episcopales y de los sínodos de las Iglesias orientales de todo el mundo han nombrado a una persona o a un equipo dedicado al proceso sinodal.

Según los datos recogidos en varios encuentros online con los responsables del sínodo, también hay un gran entusiasmo por parte de los laicos y de la vida consagrada. “No es casualidad”, se lee en la nota, “que se hayan llevado a cabo innumerables iniciativas para promover la consulta y el discernimiento eclesial en los distintos territorios”. Muchos de estos testimonios se recogen puntualmente en el sitio web www.synodresources.org.

También está siendo un éxito la iniciativa multimedia dedicada a la oración para el Sínodo – www.prayforthesynod.va – que se ha puesto en marcha junto con la Red Mundial de Oración del Papa y la Unión Internacional de Superiores Generales, que también utiliza una app llamada Click to Pray: se proponen intenciones de oración escritas por las comunidades monásticas y de vida contemplativa, sobre las que cualquiera puede meditar.

No faltan desafíos en el camino sinodal, entre ellos “los temores y reticencias de algunos grupos de fieles y del clero” y una cierta desconfianza entre los laicos “que dudan de que su contribución sea realmente tenida en cuenta”. A ello se suma la persistente situación de pandemia, que sigue sin favorecer los encuentros presenciales, que son sin duda mucho más fructíferos para compartir e intercambiar. No es casualidad, reflexiona el Secretariado del Sínodo, que la consulta al Pueblo de Dios “no pueda reducirse a un simple cuestionario, ya que el verdadero reto de la sinodalidad es precisamente la escucha mutua y el discernimiento comunitario”.

Esto recuerda también cuatro aspectos que no deben subestimarse: la formación específica en la escucha y el discernimiento, que no siempre es la norma; la necesidad de evitar la autorreferencialidad en las reuniones de grupo, valorando en cambio las experiencias de cada bautizado; una mayor implicación de los jóvenes, así como de los que viven al margen de las realidades eclesiales; tratar de superar la desorientación expresada por una parte del clero.

En definitiva, además de la alegría y el dinamismo que sin duda inspira la novedad del proceso sinodal, hay que trabajar con paciencia todo el proceso, para que cada bautizado pueda redescubrirse realmente como miembro esencial del Pueblo de Dios.

Un museo para conocer y disfrutar la Biblia en el corazón de Washington

Se cumplen quince años de la apertura del Museo de la Biblia. La pedagogía de sus exposiciones facilita a los visitantes la comprensión de las historias y el proceso de escritura del libro más vendido de la historia.

“Sostenemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad” (4 de julio de 1776). El inicio de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América contiene grandes ideales que miles de norteamericanos han defendido a lo lago de la historia. Los edificios, calles, plazas y jardines de la capital norteamericana, Washington D.C. les rinden tributo con monumentos para recordar su influencia en la configuración de la nación. Sin embargo, nadie había puesto atención en evocar otro factor decisivo: la Biblia. Para cumplir esa función abrió sus puertas el Museo de la Biblia, ubicado tan solo a unas manzanas de la Explanada Nacional (National Mall), la inmensa área de jardines rodeada por los museos Smithsonianos, los monumentos nacionales y los memoriales.

Tan solo la red de Museos del Instituto Smithsoniano (Smithsonian), comprende 19 museos, galerías e incluso un zoológico.

Un museo del siglo XXI

El Museo de la Biblia abrió sus puertas en noviembre del 2017. Es un edificio de siete pisos que abarcan casi cuatro mil metros cuadrados. Se exhiben objetos que abarcan 4,000 años de historia del cristianismo y de la Palabra de Dios, desde réplicas de los rollos del Mar Muerto hasta las Biblias que trajeron los primeros peregrinos en el Mayflower (1620) y las Biblias de los primeros colonizadores. El museo cuenta con exposiciones temporales y permanentes. Entre estas últimas se encuentran: El impacto de la Biblia (segundo piso); Las historias de la Biblia (tercer piso); La historia de la Biblia (cuarto piso). Las salas de exposición incluyen de manera admirable tecnología punta, proporcionando al visitante una lectura inmersiva y comprensiva de los temas expuestos. Asimismo, en el museo se puede hacer un recorrido virtual por los sitios emblemáticos del cristianismo, por ejemplo la Tierra Santa o las calles de Galilea durante el tiempo de Jesús.

El impacto de la Biblia en Norteamérica y en el mundo

¿Qué influencia ha tenido la Biblia en la configuración política de los EE.UU.? La colección del segundo piso, “El impacto de la Biblia”, pretende responder a esa pregunta. No se puede entender la historia norteamericana si no se entiende la influencia que tuvo la Biblia en la configuración de la nación. Por ello, esta sección se inicia con la llegada de los primeros peregrinos a Plymouth, Massachusetts en 1620 y hace un recorrido histórico hasta la actualidad. También se presenta el enorme impacto que tiene el libro sagrado en el mundo de hoy, en las películas, la música, la literatura, e incluso en la moda.

El museo narra las diferentes denominaciones cristianas que se establecieron en las 13 colonias y las profundas diferencias que existían entre ellas y que afectaron su forma de gobierno y sociedad. Por ejemplo, en el Norte (New Hampshire, Massachusetts, Connecticut) se establecieron los Puritanos, quienes eran poco tolerantes a convivir con otras religiones o denominaciones. En cambio, Rhode Island fue un asentamiento fundado por Baptistas y Cuáqueros, mucho más tolerantes con otras denominaciones en su territorio.

Al hablar del cristianismo de las 13 colonias en el siglo XVIII, se dedica una sección al periodo llamado Great Awakening o el Gran Despertar evangélico (1730-1760), el cual provocó un fuerte aumento por el interés religioso. Fue dirigido por líderes protestantes que se trasladaban de una colonia a otra para predicar. Entre los líderes más destacados están el pastor anglicano George Whitefield. El Museo de la Biblia habla sobre esta figura: “Se estima que 20,000 personas lo escucharon hablar en tan solo una reunión en el Boston Common, y este fue solo uno de los más de 18,000 sermones que pronunció. Whitefield dio vida a las historias bíblicas de una manera tan fascinante que sus oyentes gritaron, sollozaron e incluso se desmayaron”. Avanzando en el recorrido se llega al doloroso periodo esclavista y la lucha contra ese flagelo, desde sus inicios hasta los derechos civiles de los 60. Este periodo se ensombrece aun mas al saber que la Biblia no siempre se usó para fomentar el fervor y la piedad, sino para perpetuar el sistema esclavista. A inicios del siglo XIX existía una versión alterada de la Biblia, conocida como la “Biblia de los esclavos”. Publicada en Londres en 1807, fue utilizada por algunos colonizadores británicos para convertir y educar a los africanos esclavizados. Ese libro omitía secciones y libros completos del libro sagrado.

Historias de la Biblia

El tercer piso tiene como objetivo llevar al visitante en un recorrido virtual por el Antiguo y Nuevo Testamento. En la primera parte se puede hacer una caminata virtual recorriendo los eventos más significativos del Antiguo Testamento, tales como el relato del Arca de Noé, el Éxodo, y la Pascua. Al terminar, es posible acercarse al Nuevo Testamento a través de un teatro de 270 grados que ofrece una proyección inmersiva donde se narra cómo los Apóstoles y primeros discípulos de Jesús llevaron a cabo su mandato de ir y evangelizar por todo el mundo. Finalmente, para conectar físicamente al visitante con el mundo real de Jesús, se presenta una réplica de tamaño natural de una ciudad en Galilea en donde se contemplan calles, casas de piedra, establos, pozos de agua, e incluso un taller de carpintería. Un grupo de artistas dan vida a esta ciudad por medio de personajes que encarnan la sociedad y costumbres de aquel entonces e interactúan con los visitantes.

La historia de la Biblia

El cuarto piso ofrece un admirable recorrido de las diferentes versiones de la Biblia, desde los primeros rollos de la Torah, hasta las versiones móviles. En la colección es posible apreciar fragmentos y piezas originales de: El Papiro del Evangelio de Juan (AD 250-350); el Libro de Oraciones de Carlos V (1516); la traducción del Nuevo testamento de Erasmo de Róterdam (Novum Instrumentum Omne, 1516); el comentario sobre la Mishná de Maimónides (incunable de 1492); la Biblia del Oso (1569), es decir la versión traducida al español por el Reformador Casiodoro de Reina (1520-1594). Es llamada “del Oso” por el emblema del editor en la página frontal. Esta parte del museo también cuenta con una sala de lectura donde se puede leer la Biblia en un espacio pensado para la meditación. Al final de la sala hay una biblioteca simulada donde se presentan las Biblias en todos los idiomas que se ha traducido. En esta tarea de traducir la Biblia y hacerla accesible en todos los idiomas destaca el trabajo de la Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society, ABS). Esta institución ha colaborado con la Iglesia católica editando traducciones aprobadas por la Conferencia Episcopal Americana e incluso una lectio divina, disponible en su sitio internet. Es loable esta labor pues como se aprende en el Museo, hay dialectos que todavía no cuentan con una traducción. Por ejemplo, para los indígenas de la Sierra Tarahumara, al norte de México, la tradición oral es más importante que el papel. Por ello, aunque ya existía la Biblia en Rarámuri desde los años 70, pocos indígenas tenían acceso a esta. Para superar esa barrera, hace unos años LA ABS y otras organizaciones pusieron a disposición de estas comunidades 3,500 reproductores MP3 con la versión oral del Antiguo y Nuevo Testamento en su lengua.

La influencia protestante

Aunque el Museo de la Biblia asegura no estar asociado a ninguna denominación cristiana en particular e indica ser imparcial, es posible entrever en la institución una línea narrativa ligada al protestantismo evangélico anglosajón. Algunos ejemplos. En el recorrido histórico por la influencia de la Biblia en las diferentes etapas de la historia de Norteamérica se habla muy poco del catolicismo y de su presencia e impacto en Florida, Luisiana y el norte de la Nueva España (que hoy comprende los Estados de California, Nuevo México, Arizona).

La historia de los EE.UU. no empezó con los primeros Peregrinos del Mayflower en 1620. Muchas décadas antes el mensaje evangélico ya llegaba a las poblaciones indígenas por medio de jesuitas y franciscanos. Uno de esos grupos fue el dirigido por fray Pedro de Corpa y sus compañeros franciscanos, quienes llegaron a Georgia y Florida en el siglo XVI y sufrieron el martirio a manos de los nativos en 1597 (su causa de beatificación está siendo estudiada en Roma). Esta influencia de la fe católica en los EE.UU. también dejó su legado en grandes ciudades del país que llevan el nombre de María, los santos o los sacramentos: “El Pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles” (California); el estado de Maryland; San Antonio, Texas; San Francisco, San Diego y Sacramento en California; San Agustín en Florida; Corpus Christi, Texas; Las Cruces Nuevo México. Cabe destacar que los municipios en Luisiana, colonia francesa en los siglos XVII y XVIII, se denominan “parroquias”, y son los equivalentes a un condado, siendo el más poblado la “ciudad-parroquia” de Nueva Orleans.

De igual forma, el Museo de la Biblia evoca muy poco la intolerancia religiosa hacia los católicos en la historia norteamericana. Los primeros colonizadores huían de cualquier forma de monarquía en el Viejo Continente. Llegaron a las 13 colonias en busca de prosperidad y libertad religiosa. Sin embargo, al poco tiempo algunas colonias se convirtieron en intolerantes, en particular hacia el catolicismo, en cuyos obispos y sacerdotes veían como legados de un gobierno extranjero encabezados por un monarca, el Papa. El culmen de esta intolerancia hacia el catolicismo se dio en 1850 con el partido político nativista Know Nothing y con su aliado, el presidente Millard Fillmore. Una anécdota de esta etapa es el monumento a Washington, hecho a base de mármol, granito y acero. Para su construcción se solicitaron donaciones, las cuales llegaron no solo en forma monetaria sino con bloques de piedra y mármol. En 1850 el Papa Pío IX envió su donación: un bloque de mármol procedente del Templo de la Concordia del Foro Romano. En 1854, miembros del Know Nothing al enterarse de que el pontífice había donado ese bloque para unirlo a los otros y conformar el monumento, lo partieron para robarlo y luego arrojarlo a una de las vertientes del Potomac. Algunos fragmentos rescatados de esa piedra, ahora forman parte del acervo del Instituto Smithsoniano.

Para compensar ese vacío del catolicismo en la institución, el museo ha entablado una relación con la Iglesia y más recientemente con los Museos Vaticanos. Fruto de esa colaboración es la exposición temporal Basilica Sancti Petri: La transformación de la Basílica de San Pedro, la cual presenta la historia de su construcción y su transformación a manos de arquitectos y artistas como Antonio da Sangallo, Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini, Carlo Fontana, Agostino Veneziano y otros. Adicionalmente, se presenta en el quinto piso la muestra Misterio y Fe: El Manto de Turín, la cual a través de una sofisticada tecnología explora el Manto, presentándolo como un espejo de los evangelios a través del Rostro y Cuerpo Crucificado de Nuestro Señor. Es imposible tocar directamente el textil de esta pieza en la catedral de San Juan Bautista en Turín, pero sí es posible hacerlo en esta exposición por medio de una réplica en tercera dimensión que le permite al visitante palpar cada sección de este signo de fe.

Para los que no puedan realizar un viaje transatlántico para visitar el Museo de la Biblia, se cuenta con un sitio internet en donde es posible recorrer sus salas, apreciar en detalle algunos manuscritos, Biblias o papiros e incluso escuchar audios en inglés sobre temas tan diversos como las investigaciones arqueológicas en Israel; los nuevos descubrimientos de la ciudad del Rey David; la Biblia Hebrea; el papel de la Biblia en la conversión de los reos en las prisiones; y la Biblia y la política exterior norteamericana. El museo de la Biblia, en persona o de forma virtual, es un sitio de referencia para quienes deseen adentrarse y conocer más del libro que ha cambiado la historia de la humanidad.

¿Pueden los obispos belgas bendecir uniones del mismo sexo?

Los obispos de Flandes (Bélgica) publicaron un documento, hace unas semanas, en el que afirmaban que bendecirían las uniones entre personas del mismo sexo. Su argumento fue que bendición no es un “matrimonio eclesiástico” y por tanto, no se trata de una equiparación.

Sin embargo, algunos expertos piensan que esta decisión es contradictoria con las enseñanzas de la Iglesia. La declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe realizada en marzo de 2021 explica que estas relaciones no pueden ser bendecidas porque no se pueden bendecir relaciones “que impliquen prácticas sexuales fuera del matrimonio”.

Ahora puedes disfrutar de un 20% de descuento en tu suscripción a Rome Reports Premium, la agencia internacional de noticias, especializada en la actividad del Papa y del Vaticano.

Invertir de acuerdo con la teología moral católica

Michele Mifsud, asesor financiero y de inversiones registrado, consultor con la empresa Valori A.M. y ecónomo general adjunto de la Congregación de la Misión de los Padres Paúles realiza destaca entre otras cosas, en este artículo, la existencia de fondos e índices que se basan en los principios católicos a la hora de evaluar los valores para incluirlos en las carteras, realizando una selección que sigue la moral católica.

El crecimiento económico siempre ha tenido aspectos positivos: aumento de la esperanza de vida, aumento de la igualdad entre hombres y mujeres, aumento de las tasas de alfabetización, disminución de la pobreza. Sin embargo, también hay consecuencias negativas como los efectos secundarios en el medio ambiente, las repercusiones en la sociedad civil y los efectos negativos en la administración de las empresas.

En los últimos años, la cuestión de la globalización ha cambiado el enfoque de los sistemas económicos. La crisis financiera de 2008 provocó enormes pérdidas económicas y llevó a diferentes operadores financieros a cuestionar el hecho de que el beneficio por sí solo, como finalidad de las actividades económicas, no es suficiente si no va acompañado de la consecución del bien común.

De ahí surgió la idea de un desarrollo económico que no excluya el principio de sostenibilidad, identificado en el acrónimo ESG (Environmental Social Governance). Con este nuevo concepto hay tres aspectos a tener en cuenta: en primer lugar, el respeto al medio ambiente, no puede haber desarrollo sostenible en detrimento del medio ambiente; después, el respeto a los derechos humanos y sociales, comunes a todos los seres humanos; por último, el respeto a la ley y a un sistema de reglas compartidas que se resume en el término de Gobernabilidad.

Invertir de forma ética significa invertir utilizando estrategias que permitan una rentabilidad financiera competitiva, pero también mitigar y, si es posible, anular los riesgos éticos, los riesgos ASG.

El enfoque ESG, como estrategia de inversión a medio y largo plazo, ofrece un análisis aún más profundo de los valores con el enfoque «basado en la fe», utilizando una estrategia que permite no sólo considerar los valores que deben excluirse, sino también los que deben incluirse.

Un inversor que sigue una doctrina moral religiosa prestará aún más atención a la ética de sus inversiones. Por ejemplo, se asegurará de que las empresas cotizadas en las que invierte respetan los valores de la vida, el medio ambiente, el trabajo y la familia, y sin buscar sólo el beneficio seguirá los principios de la fe religiosa.

La Iglesia Católica y la inversión ética.

La Doctrina Social de la Iglesia con la encíclica «Centesimus annus» del Papa Juan Pablo II en 1991, con la encíclica «Caritas in veritate» del Papa Benedicto XVI, pidiendo una ética de las finanzas en 2009 y con la encíclica «Laudato si‘» del Papa Francisco en 2015, siempre ha reiterado la importancia de desarrollar un sistema económico global y sostenible.

La Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB) ha dedicado un importante estudio a la redacción de unas «Directrices de Inversión Socialmente Responsable» para proteger la vida humana contra las prácticas del aborto, la anticoncepción y el uso de células madre embrionarias y la clonación humana.

Las Directrices de la USCCB también promueven la dignidad humana frente a la discriminación, el acceso a los medicamentos para todos, pero también indican no participar en empresas que promueven la pornografía, producen y venden armas y animan a invertir en empresas que persiguen la justicia económica y las prácticas laborales justas, protegen el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa.

El accionismo activo basado en valores religiosos también está muy presente en Estados Unidos a través del «Interfaith Center on Corporate Responsibility». En 1971, fue la primera en presentar una moción contra General Motors porque violaba los derechos humanos al hacer negocios con Sudáfrica durante el apartheid.

Hoy en día, hay fondos e índices que se basan en los principios católicos a la hora de evaluar los valores para incluirlos en las carteras, realizando una selección que sigue la moral católica.

Hay fondos pasivos que replican un índice de referencia y fondos equilibrados activos que se califican como éticos y acordes con la moral católica, basándose en calificaciones que no sólo siguen los principios ESG, sino también la moral de la Iglesia católica.

Las calificaciones pueden cambiar de un año a otro para que los inversores y asesores financieros puedan evaluar los productos éticos a lo largo del tiempo.

Inversión de impacto.

La estrategia de inversión de impacto, que tiene sus orígenes en la microfinanciación, tiene varios aspectos relevantes. Por lo general, se trata de capital privado, capital riesgo e infraestructuras verdes, pero se está ampliando gradualmente a otras formas de inversión. Las inversiones de capital privado y de riesgo no son accesibles para todos los inversores, por lo que la inversión de impacto también se está moviendo hacia el «capital público», es decir, los mercados regulados.

La inversión de impacto en los mercados regulados permite la presencia de todos los inversores, no sólo de los institucionales, como es el caso de las inversiones de capital privado.

Para ser clasificadas como inversiones de impacto, las empresas cotizadas en las que se invierte deben cumplir criterios materiales, es decir, deben ayudar a resolver un problema medioambiental o social grave, y deben cumplir criterios de complementariedad, es decir, deben aportar un valor añadido.

A través de sus productos o servicios, las empresas en las que se invierte deben responder a una necesidad que no ha sido satisfecha por los competidores o los gobiernos. Para ello, estas empresas deben utilizar tecnología de punta, modelos de negocio innovadores y responder a las demandas de las poblaciones desfavorecidas.

Además, los mercados privados por sí solos no pueden satisfacer toda la demanda de inversión de impacto social; la inversión en acciones y bonos negociados en mercados regulados puede satisfacer mejor esta necesidad, por lo que también hay una contribución a nivel de clase de activos.

La estrategia de inversión de impacto social es muy utilizada por los inversores católicos institucionales porque pretende combatir las desigualdades sociales de las personas en las zonas más pobres y desfavorecidas del mundo, al tiempo que genera un rendimiento financiero.

La Iglesia católica ha desarrollado un gran interés por la inversión de impacto, con un horizonte temporal de medio a largo plazo, tanto en la búsqueda de beneficios como de solidaridad, y en obras de caridad que no necesariamente producirán un rendimiento financiero.

La necesidad de invertir sin excluir los principios de sostenibilidad y una perspectiva ética es una parte no despreciable de la inversión. Habrá gente que argumente que el objetivo de la inversión es simplemente obtener beneficios, pero no se puede negar la importancia de actuar con responsabilidad en el mundo financiero, por razones éticas o religiosas, pero también desde una perspectiva de futuro.

Las inversiones actuales deben dirigirse al bien común de las generaciones presentes y futuras, asegurando que el inversor obtenga un beneficio tanto financiero como ético.

Ecónomo general adjunto de la Congregación de la Misión de los Padres Paúles, asesor financiero y de inversiones registrado.

La Virgen de Suyapa. 275 años de su aparición en Honduras

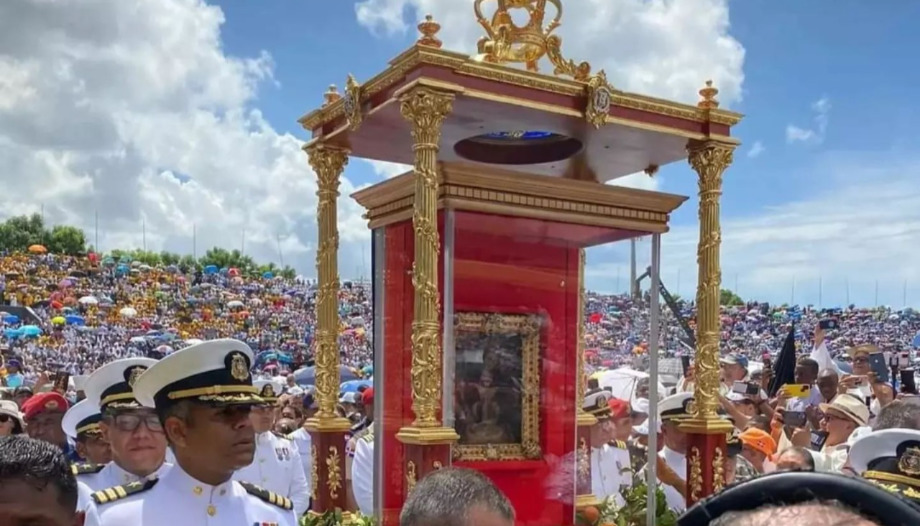

El aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen de Suyapa en Honduras es el motivo de la concesión de un año jubilar especial y de celebración para los hondureños y la Iglesia universal. Además de las ya conocidas indulgencias que se pueden lucrar, este año también estará marcado por una serie de celebraciones en torno a la basílica de Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa.

Desde el 8 de diciembre del 2021 hasta el 3 de febrero de 2023, los católicos en Honduras podrán ganar indulgencias plenarias concedidas por la Penitenciaría Apostólica gracias a la solicitud de moseñor Ángel Garachana, presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras.

El motivo de la concesión es la celebración del 275 aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción de Suyapa, patrona de Honduras. Este es el mejor regalo que a podemos dar a la Virgen, porque lo que más le agrada a una madre es que sus hijos estén bien, por eso la Iglesia de Honduras fomenta que los fieles acudan a la Virgen de Suyapa para recibir allí en su casa, la gracia de los sacramentos y así mejorar su relación con Cristo y llegar al cielo.

La Iglesia concede benignamente indulgencia plenaria bajo las condiciones acostumbradas (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice) a los fieles, que movidos por la penitencia y la caridad quieran lucrar para sí e incluso aplicar como sufragio a las almas del purgatorio, siempre que visiten en peregrinación la basílica de Nuestra Señora de Suyapa, y allí celebren devotamente los ritos sagrados, o al menos, delante de la imagen de Nuestra Señora de Suyapa, celestial Patrona de Honduras, expuesta a la veneración pública, dedicasen algún tiempo a la meditación, concluyendo con la oración del Padre Nuestro, el Credo y otras invocaciones de la Bienaventurada Virgen María.

Los ancianos, los enfermos, y otras personas que por causa grave no pueden salir de sus casas, pueden también conseguir la indulgencia rechazando cualquier pecado y con la intención de cumplir las intenciones acostumbradas. Si se unen espiritualmente a las celebraciones de la Bienaventurada Virgen María, ofreciendo sus oraciones, dolores, las incomodidades de la propia vida a la Misericordia de Dios

Además durante el año se han programado distintas actividades: del 30 de noviembre al 8 de diciembre del 2021 se realizó una novena a la Inmaculada Concepción de María en todas las parroquias; del 23 al 31 de enero, novena a Nuestra Señora de Suyapa; el 1 de febrero Vigilia en el Pilligüin, con los jóvenes; 2 de febrero, gran serenata jubilar en la Basílica; 3 de febrero Eucaristías de acción de gracias por el regalo del cielo en Santa María de Suyapa; del 24 al 25 de marzo, vigilias parroquiales en honor a la Encarnación del Hijo de Dios en María Virgen; el 15 de agosto, peregrinación por familias a la Basílica de Suyapa previo a la solemnidad de la Asunción de María el 15 de agosto; 8 de septiembre recital celebrando la fiesta del Nacimiento de la Virgen; 7 de octubre festival del Rosario.

Visitas de todo el país

Quienes visitamos con frecuencia a la Virgen de Suyapa en la Basílica constatamos que son muchos los peregrinos que llegan a implorar su ayuda y luego se presentan para agradecer las gracias concedidas. A la Basílica acuden personas de todo el país: Entibucá, la Esperanza, Santa Rosa de Copan, Puerto Cortes, Comayagua, Choluteca, Marcala, la Paz, etc. Muchos salen de su casa de madrugada para poder confesarse, participar en la Santa Misa y agradecer a la Virgen su ayuda. Vienen tanto niños como ancianos, sanos como enfermos -incluso en camillas-, personas de toda clase social, personas muy sencillas y personas con grandes responsabilidades, porque la Virgen como buena madre que es, acoge a todos. Uno de estos peregrinos fue el Papa san Juan Pablo II, que en marzo de 1983 visitó a la Virgen de Suyapa y le hizo la siguiente petición:

“Peregrino por los países de América Central, llego a este santuario de Suyapa para poner bajo tu amparo a todos los hijos de estas naciones hermanas, renovando la confesión de nuestra fe, la esperanza ilimitada que hemos puesto en tu protección, el amor filial hacia ti, que Cristo mismo nos ha mandado. Creemos que eres la Madre de Cristo, Dios hecho hombre, y la Madre de los discípulos de Jesús. Esperamos poseer contigo la bienaventuranza eterna de la que eres prenda y anticipación en tu Asunción gloriosa. Te amamos porque eres Madre misericordiosa, siempre compasiva y clemente, llena de piedad. Te encomiendo todos los países de esta área geográfica. Haz que conserven, como el tesoro más precioso, la fe en Jesucristo, el amor a ti, la fidelidad a la Iglesia. Ayúdales a conseguir, por caminos pacíficos, el cese de tantas injusticias, el compromiso en favor del que más sufre, el respeto y promoción de la dignidad humana y espiritual de todos sus hijos […] Bendice a las familias, para que sean hogares cristianos donde se respete la vida que nace, la fidelidad del matrimonio, la educación integral de los hijos, abierta a la consagración a Dios. Te encomiendo los valores de los jóvenes de estos pueblos; haz que encuentren en Cristo el modelo de entrega generosa a los demás; fomenta en sus corazones el deseo de una consagración total al servicio del Evangelio”.

“Desde esta altura de Tegucigalpa y desde este santuario, contemplo los países que he visitado – continúa el Papa san Juan Pablo II – unidos en la misma fe católica, reunidos espiritualmente en torno a María, la Madre de Cristo y de la Iglesia, vínculo de amor que hace de todos estos pueblos naciones hermanas.

Un mismo nombre, María, modulado con diversas advocaciones, invocado con las mismas oraciones, pronunciado con idéntico amor. En Panamá se la invoca con el nombre de la Asunción; en Costa Rica, Nuestra Señora de los Ángeles; en Nicaragua, la Purísima; en El Salvador se la invoca como Reina de la Paz; en Guatemala se venera su Asunción gloriosa; Belice ha sido consagrada a la Madre de Guadalupe y Haití venera a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Aquí, el nombre de la Virgen de Suyapa tiene sabor de misericordia por parte de María y de reconocimiento de sus favores por parte del pueblo hondureño”.

Lugar de fe y conexión

La basílica de Suyapa desde hace ya mucho tiempo, se ha convertido en lugar de fe, conversión y esperanza, nos recuerda el Padre Carlo Magno, por eso podemos decir que María de Suyapa es el sol que ilumina sin número de corazones. Hoy por hoy, se ha constituido en lugar de consuelo ante las dificultades que enfrentan los fieles.

Son muchas y muy variadas las peticiones que se realizan a la Virgen de Suyapa, entre ellas llama particularmente la atención, nos dijo el padre Cecilio Rivera, vicario de la basílica, el gran número de matrimonios que llegan a agradecer a la Virgen de la Inmaculada Concepción de Suyapa por haberles concedido la gracia de concebir un hijo. Por eso, el Padre Javier Martínez afirma que “con Santa María de Suyapa se han construido familias”. Las palabras de María que desde Suyapa resuenan, son siempre un eco de acogida al don de la Vida, son un sí generoso y sin reserva a la invitación “…vas a concebir en tu seno ya dar a luz un hijo” (Lc 1, 31). No cabe duda que estas palabras sirven de inspiración a las familias de hoy, sobre todo a repensar en el proyecto hermoso y perenne de Dios, que bendice la comunidad matrimonial con el don de un hijo (cfr. Gen 1-3). El don maravilloso de la vida humana suscita en quienes lo reciben con admiración, gratitud y anhelos de cultivarlo mediante la propia donación. María es un icono de este amor generoso (oblativo), que lanza a los matrimonios a una vivencia del amor por encima de lo material, y por encima de las condiciones pujantes de este tiempo.

Con la llegada de este Jubileo Nacional, la basílica de Nuestra Señora de Suyapa, subrayó el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, se volverá al centro y al corazón del pueblo creyente, que peregrina para rendirle su homenaje y agradecimiento. Porque la casa de María, allí donde encontramos a su Hijo, es también la casa de todos los hondureños, que, movidos por su deseo de contemplarla, honrarla y hacerla objeto de sus confidencias a manera de fervorosas súplicas, evidencia el carácter peregrino de nuestra fe.

Casa de sacramentos

La Virgen de Suyapa también ha permitido que muchos reciban a su hijo por medio de los sacramentos. En la basílica en la que se encuentra, se celebran muchos bautismos, primeras comuniones, se administran muchas confirmaciones, se celebran muchos matrimonios y cada día acuden muchas personas a recibir el perdón de Dios a través del sacramento de la confirmación y participar del Santo Sacrificio.

Los domingos, por ejemplo, entre la basílica, la ermita y el nuevo templo aledaño a la basílica, se celebran catorce Eucaristías y cada día son muchas las personas que acuden buscando el perdón de Dios a través del sacramento de la Confesión.

Para crecer en piedad

La Virgen ha venido a Honduras para ayudar a sus hijos a crecer en piedad y amor a Jesucristo, a valorar los sacramentos y con la gracias que de ellos reciben poder llegar al Cielo.

Cuenta el Padre Juan Antonio Hernández, que hace algunos años, una ancianita que rondaba los 80 años de edad llegó un día a la basílica para cumplir una promesa hecha a la Virgen, luego buscó la Confesión sacramental, participó en la Santa Misa, rezó delante de la imagen de la Virgen de Suyapa, y mientras participaba de una segunda Eucaristía descansó en la paz del Señor. Así cuida la Madre de sus hijos, los acompaña hasta el final, dándoles una paz y alegría que nadie les puede arrebatar.

Honduras

Myanmar, Camerún, Ucrania y los migrantes; el Papa Francisco pone desde Matera el foco en los que sufren

El Santo Padre ha visitado la ciudad italiana de Matera, donde ha clausurado el congreso eucarístico nacional. Desde allí ha lanzado un mensaje sobre la centralidad de Jesucristo en la vida cristiana y ha pedido oraciones para diversos conflictos internacionales.

"La participación en la Eucaristía es algo esencial"

"La participación en la Eucaristía es algo esencial" Myanmar y Tierra Santa: la urgencia de la fraternidad

Myanmar y Tierra Santa: la urgencia de la fraternidad La Iglesia en Nigeria pide respeto y diálogo ante la persecución de los cristianos

La Iglesia en Nigeria pide respeto y diálogo ante la persecución de los cristianosTraducción del artículo al italiano

Esta mañana el Santo Padre ha viajado a Matera para celebrar la misa de clausura del XXVII Congreso Eucarístico Nacional italiano. En su homilía ha subrayado la importancia de “adorar a Dios y no al yo. Ponerlo a Él en el centro y no a la vanidad del yo. Para recordar que sólo el Señor es Dios y que todo lo demás es un regalo de su amor. Porque si nos adoramos a nosotros mismos, morimos en la asfixia de nuestro pequeño yo; si adoramos las riquezas de este mundo, se apoderan de nosotros y nos hacen esclavos; si adoramos al dios de la apariencia y nos embriagamos en el despilfarro, tarde o temprano la vida misma nos pedirá la cuenta”.

El Papa pide por los necesitados

El evangelio del día de hoy narra la escena del rico Epulón y el pobre Lázaro, especialmente adecuado para hablar de la ayuda al prójimo. Por eso, a la hora del rezo del Ángelus el Pontífice se ha acordado especialmente de algunos de los conflictos de nuestros días.

Entre los lugares más periféricos que ha visitado el Papa Francisco sin duda Myanmar, por lo que no es extraño que haya recordado cómo desde “hace más de dos años ese noble país se ha visto azotado por graves enfrentamientos armados y violencias, que han causado muchas víctimas y desplazados. Esta semana escuché el grito de dolor por la muerte de niños en una escuela bombardeada. ¡Que el grito de estos pequeños no caiga en el olvido! ¡Estas tragedias no tienen que suceder!”.

Tampoco podía faltar Ucrania, que ya sido mencionada en más de 80 ocasiones por el Papa en lo que va de año. “Que María, Reina de la Paz, consuele al pueblo ucraniano y obtenga para los líderes de las naciones la fuerza de voluntad para encontrar inmediatamente iniciativas eficaces que conduzcan al fin de la guerra”. Recientemente desde el Vaticano se ha lanzado una propuesta de paz para solucionar el conflicto.

Los migrantes en el recuerdo de Matera

La violencia que se ha desatado en algunos países africanos contra sacerdotes y fieles vuelve a ser noticia semanalmente en los medios occidentales. En esta ocasión el Papa se ha sumado al llamamiento de los obispos de Camerún para que se libere a ocho personas secuestradas en la diócesis de Mamfe, entre los que se cuentan cinco sacerdotes y una monja.

Por último, este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. El tema de este año lleva por título “Construir el futuro con los migrantes y refugiados”. El Santo Padre ha exhortado a facilitar que cada persona encuentre su lugar y sea respetada: “donde los migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de la trata puedan vivir en paz y con dignidad. Porque el Reino de Dios se realiza con ellos, sin excluidos”. También ha resaltado cómo gracias a estas personas las comunidades pueden crecer en diversos niveles, social, económico, cultural y espiritual. Compartir la propia tradición puede enriquecer al Pueblo de Dios.

El uso del lenguaje en las batallas culturales

El lenguaje siempre ha sido un arma poderosa para influir en la opinión pública. Hoy día los debates sociales se platean muchas veces como auténticas batallas culturales, pero cabe preguntarse hasta qué punto seguir esta lógica ayuda a resolver los conflictos.

Alejandro Rodríguez de la Peña: “El movimiento ‘woke’ degenera en inquisitorial y niega la compasión”

Alejandro Rodríguez de la Peña: “El movimiento ‘woke’ degenera en inquisitorial y niega la compasión” Cultura "woke" en el aula

Cultura "woke" en el aula ¿Podemos superar la polarización social sobre el tema del aborto?

¿Podemos superar la polarización social sobre el tema del aborto?1984 de George Orwell se ha convertido para muchos en una preclara guía, adelantada a su tiempo, de los peligros que supone el totalitarismo social y político bajo el cual todos podemos acabar viviendo sin casi darnos cuenta. Se dice que él probablemente tenía en la cabeza a la Unión Soviética, esa gran cárcel hoy felizmente desaparecida gracias a la ayuda entre otros del recientemente fallecido Mijaíl Gorbachov. Pero su alegoría es válida para muchos de los totalitarismos actuales. Una de las aportaciones del escritor británico, nacido en lo que hoy es la India, es lo que dio en llamar neolengua, concepto que define cómo han de ser las palabras para que la masa de ciudadanos pueda ser más fácilmente sometida por el Partido.

Años después, el ensayo “No pienses en un elefante”, del lingüista cognitivo norteamericano George Lakoff, nos explicó la necesidad de dotarse de un lenguaje coherente que permita definir desde tus propios valores y sentimientos los asuntos en juego en el espacio público, si uno quiere hacer avanzar su agenda ideológica y política en una sociedad. Lo que viene a decir Lakoff es que su partido (en este caso, los Demócratas de Estados Unidos) no había sido capaz de construir un encuadre convincente de su modo de ver la vida. O, al menos, no de la manera tan eficiente y eficaz como lo hicieron los Republicanos.

Marcos de conocimiento y lenguaje

Los marcos son estructuras mentales que conforman el modo como los individuos ven el mundo. Cuando se oye una palabra, se activa en el cerebro de ese individuo un marco o una colección de marcos. Cambiar ese marco significa también cambiar el modo que la gente tiene de ver el mundo. Por ello, Lakoff da gran importancia, a la hora de enmarcar acontecimientos conforme a los propios valores, a no utilizar el lenguaje del adversario (no pensar en un elefante). Y ello es así porque el lenguaje del adversario apuntará hacia un marco que no será el marco deseado.

En este influyente librito se sostiene que tanto las políticas conservadoras como las progresistas tienen una consistencia moral básica. Se fundamentan en visiones diferentes de la moral familiar que se extienden al mundo de la política. Los progresistas tienen un sistema moral que se enraíza en una concepción determinada de las relaciones familiares. Es el modelo de los padres protectores, que creen que deben comprender y apoyar a sus hijos, escucharlos y darles libertad y confianza en los demás, con los que deben cooperar. El lenguaje triunfante de los conservadores se basaría en cambio en el modelo antagónico del padre estricto basado en la idea de esfuerzo personal, desconfianza hacia los demás e imposibilidad de una verdadera vida comunitaria.

En este sentido, la ventaja conservadora que Lakoff veía en la política norteamericana de la primera década de nuestro siglo es que la política de aquel país utilizaba habitualmente su lenguaje y tales palabra arrastraban a los demás políticos y partidos (a los Demócratas, principalmente) hacia la visión del mundo conservadora. Y todo ello porque, para Lakoff, el enmarcado es un proceso que consiste precisamente en elegir el lenguaje que encaja con la visión del mundo de quién enmarca.

Perspectivas conservadoras y progresistas

Lakoff pone algunos ejemplos desde la óptica conservadora: es inmoral darle a la gente cosas que no se ha ganado, porque entonces no conseguirán ser disciplinados y se convertirán en dependientes e inmorales. La concepción de los impuestos como una desgracia y la necesidad de bajarlos se enmarca muy gráficamente en la frase “alivio fiscal”. Los progresistas no deben usar esa frase y sí en cambio “solidaridad fiscal”, “sostenimiento del estado del bienestar”, etc. Sobre los gais, sostiene que en EE. UU. y bajo la óptica conservadora la palabra gay en aquella época connotaba un estilo de vida desenfrenado y poco saludable. Los progresistas cambiaron ese marco por el de “matrimonio igualitario”, “el derecho a amar a quien quieras”, etc.

Los marcos que escandalizan a los progresistas son los que los conservadores consideran, o consideraban, verdaderos o deseables (y viceversa). Sin embargo, si la visión del mundo que prevalece es la de que el acuerdo o el consenso no sólo es posible (porque el ser humano es, en esencia, bueno) sino deseable (y nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para que así sea), hay que erradicar de la arena política la lucha encarnizada, la descalificación, el ignorar o desprestigiar al otro… Y es posible que el partido o ideología dominante consiga imponer sus ideas y sus leyes sin que sus adversarios puedan contradecirlas ni cambiarlas una vez impuestas sin ser acusados de fascistas.

El lenguaje en las batallas culturales

Evidentemente, Estados Unidos no es Europa ni España es Estados Unidos, pero creo que todos somos conscientes de cómo las victorias culturales y legislativas de los últimos 20 años reflejan un modelo en el que el lenguaje es decisivo para ganar esas batallas… La victoria de lo que algunos llaman ideología Woke (propugnada por movimientos políticos de izquierda y perspectivas que enfatizan la política identitaria de las personas LGTBI, de la comunidad negra y de las mujeres) en muchas de nuestras leyes y costumbres, se ha dado porque algunas personas han trabajado, pensado y luchado mucho para que así sea. Y el uso del lenguaje ha tenido un papel importante en esas victorias.

Sí es sólo sí, muerte digna, derecho a la salud sexual y reproductiva, matrimonio igualitario, derecho a definir la propia identidad sexual, escuela pública y gratuita para todos, lucha contra el cambio climático, etc. Son ejemplos de batallas culturales y legislativas emprendidas inteligentemente mediante el lenguaje. Habría ejemplos distintos en el otro sector ideológico: el derecho a la vida (con la reciente victoria legislativa en el TS de Estados Unidos), objeción de conciencia, libertad educativa, derecho de los padres a la educación moral de los hijos, etc.

Tolerancia y firmeza en las batallas culturales

Pienso que conviene preservar y fomentar el pluralismo, el consenso, hablar con todo el mundo, no etiquetar, huir del maniqueísmo, aprender del diferente, respetar las opiniones distintas a las nuestras y ese tipo de cuestiones propias de las sociedades democráticas. Pero no podemos ignorar que hay personas, entidades e intereses empeñados en cambiar la realidad social y legislativa de nuestros países y no siempre esos cambios son en favor de la dignidad humana, el derecho y la diversidad religiosa, sino que a veces esos cambios nos dirigen al totalitarismo. Recomiendo la lectura del clásico libro de Victor Klemperer, «El lenguaje del Tercer Reich, apuntes de un filólogo” y “La manipulación del hombre a través del lenguaje” de Alfonso López Quintás.

En 1991, el sociólogo norteamericano James Davison Hunter publicó un libro llamado “Guerras Culturales”, donde señalaba que, aunque históricamente los temas de campaña política habían sido la salud, la seguridad, la educación y el crecimiento económico, ahora se manifestaba un nuevo paradigma político-ideológico para socavar las bases de los valores tradicionales de occidente. El lenguaje, la palabra, puede ser un medio para someter a las sociedades o para liberarlas. Y a uno le puede gustar más o menos por temperamento discutir, pero hay veces que no hay más remedio que hacerlo -eso sí de manera civilizada y respetuosa con todo el mundo- si uno quiere defenderse y defender las ideas y valores que le parecen más valiosos.

Usemos la palabra de manera inteligente para que esté al servicio de la paz, la dignidad humana, la libertad y todos los derechos humanos. Y estemos atentos para poder desenmascarar los atropellos de estos derechos cuando vienen disfrazados con bellas palabras.

El grupo joven de la hermandad

La actividad del Grupo Joven de una hermandad no se debe limitar al montaje de altares de culto. Ha de ser ocasión de animarlos a volar alto, un tiempo privilegiado para la formación y el compromiso cristiano.

Hermandades: ¿Justicia o caridad?

Hermandades: ¿Justicia o caridad? Hermandades: Cabeza o corazón

Hermandades: Cabeza o corazón Izquierdas, derechas y hermandades

Izquierdas, derechas y hermandadesEn algunas hermandades se organizan actividades o sesiones de formación para los hermanos agrupándolos según las edades, situación familiar u otras circunstancias personales: actividades para padres de familia, para personas mayores, para niños, para hermanas (con permiso de las feministas), por ejemplo; pero en todas suele haber un grupo al que se dedica siempre especial atención: los jóvenes, hasta el punto de que se suelen constituir como conjunto con entidad y denominación propias, el Grupo Joven, e incluso con un miembro de la Junta de Gobierno dedicado a ese Grupo.

Es una buena praxis que da sus frutos. En el Sur de España, donde están más arraigadas las hermandades, entre los jóvenes que ingresan cada año en el seminario, un porcentaje significativo procede de las hermandades; pero conviene estar atentos para que los grupos jóvenes no se desvirtúen, se conviertan incluso en foco de problemas y pierdan su sentido.

Una primera idea a tener en cuenta: los jóvenes no conforman un grupo especial, son hermanos como los demás; que se les dedique una atención singular por su potencialidad y su capacidad de compromiso generoso no es excusa para atribuirse la condición de una hermandad paralela, con una dinámica propia en la que, además, en ocasiones se replican todos los defectos de los partidos políticos: pequeñas intrigas de pasillo, zancadillas, críticas para tratar de ir eliminando contrincantes potenciales e ir escalando puestos en una imaginaria carrera cofrade hasta llegar a ocupar un sitio en la Junta de Gobierno o, en el mejor de los casos, ser Hermano Mayor, lo que colmaría sus aspiraciones.

Salir de acólito en las funciones litúrgicas o llevar un cirial en la procesión es para algunos un buen comienzo en esa carrera. No digamos participar, representando a su hermandad, en la salida procesional de otra ¡llevando una vara! En época de elecciones se mueven tratando de orientar el mayor número de votos hacia “su candidato”.

En este contexto, si la Junta de Gobierno no vela por el correcto funcionamiento del Grupo Joven éste podría convertirse en una Escuela de Rancios, como se denomina a los cofrades que adoptan todas las formas externas convencionales y se afanan en lo accesorio, pero carecen de fundamento. Eso no casa con las virtudes de los jóvenes: generosidad, desprendimiento, ideales, entusiasmo. Se les condena a la mediocridad.

La actividad del Grupo Joven no se debe limitar al montaje de altares de culto, concursos cofrades y otras actividades más o menos divertidas. Ha de ser ocasión de animarlos a volar alto, ser libres, asumir riesgos, aprender a querer a la hermandad, un amor que, como todos los amores nobles, necesita sentimiento, pero también inteligencia y voluntad. Hacerles ver que no pueden insertarse eficazmente en la hermandad, ni en la sociedad, sin más equipamiento que sus sentimientos y sus experiencias cofrades (a veces poco afortunadas). Su paso por el Grupo Joven es una buena ocasión para atender a su formación, equipar su inteligencia y reforzar su voluntad.

Eso pasa por la elaboración de un plan de formación que abarque el conocimiento del Catecismo de la Iglesia Católica; el fomento de las virtudes humanas: compañerismo, lealtad, sinceridad, fortaleza, laboriosidad, … ; la educación de la afectividad; conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia; capacidad crítica. Además de animarlos a frecuentar los sacramentos, especialmente confesión y comunión y al trato con el Señor y su Madre, a través de las imágenes titulares de la hermandad y también directamente ante el Sagrario.

Llevar a cada miembro del Grupo Joven al convencimiento de que es “un pensamiento de Dios, un latido del corazón de Dios. Tienes para Dios un valor infinito” (San Juan Pablo II 23-09-2001). Animarlos a “jugarse la vida por grandes ideales. No hemos sido elegidos por el Señor para hacer cosas pequeñas. Id siempre más allá. Hacia cosas grandes”, tal como animaba Francisco a los jóvenes (Francisco 28-04-2013).

Merece la pena repensar el Grupo Joven de la hermandad para que, sin perder su frescura y entusiasmo, sea también ocasión de crecimiento interior, que en definitiva es de lo que se trata.

Doctor en Administración de Empresas. Director del Instituto de Investigación Aplicada a la Pyme Hermano Mayor (2017-2020) de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, en Sevilla. Ha publicado varios libros, monografías y artículos sobre las hermandades.

El buen samaritano (Lc 10, 25-37)

En este texto Josep Boira glosa la parábola del Buen Samaritano en la que se explica de modo paradigmático la universalidad de la fraternidad humana que propone el Cristianismo.

Una de las características del evangelio de Lucas es el énfasis puesto en Dios misericordioso. Las parábolas del capítulo 15 (oveja perdida, dracma perdida e hijo pródigo) son emblemáticas en este sentido. Esta misericordia la encarna Jesucristo, cuando se conmueve y atiende las necesidades de los demás (cfr. Lc. 7 13; 11, 14; 13, 10; etc.). Pero Jesús exige que también sus discípulos practiquen la misma misericordia. Las palabras del sermón de la montaña (“sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”, Mt 5, 48) tiene un nuevo matiz en el discurso en el llano: “sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso”, Lc 6, 36). Esta enseñanza es magistralmente narrada en la parábola del buen samaritano.

¿Qué…? ¿Cómo…?

Un doctor de la Ley se “levantó” y dijo a Jesús “para tentarle”: “¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna?” (Lc. 10, 7, 25). Parecen dos actitudes incompatibles: “tentar” al Maestro y querer “heredar la vida eterna”. Pero Jesús quiere aprovechar la ocasión, pues detrás de esa tentadora interrogación -una pregunta radical- puede esconderse un deseo sincero de verdad y mayor coherencia. La respuesta del Maestro hace cambiar los roles: el doctor se convierte de interrogador a interrogado: “¿Qué ha sido escrito en la Ley? ¿Cómo [la] lees?” (Lc. 10, 26), le responde Jesús. Estas dos preguntas parecen referirse la primera a lo que dice la Escritura y la segunda a cómo hay que interpretarla.

El escriba responde solo a la primera, aludiendo a dos textos de la Escritura: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente [Dt 6, 5], y a tu prójimo como a ti mismo [Lv 19, 18]”. El Maestro lo elogia y le invita a practicar lo ya sabido. Pero el doctor quiere justificarse preguntando quién es su prójimo. La respuesta, una parábola, servirá para esclarecer la segunda pregunta del Maestro: ¿Cómo lees la Escritura? El amor a Dios es incuestionable, pero la práctica del amor al prójimo supone una toma de posición, que, a ojos del doctor, parece que va a ser cuestionada. Aun así, la pregunta está hecha, y el diálogo puede continuar.

Un samaritano

La parábola está perfectamente situada. Un hombre baja de Jerusalén a Jericó y es asaltado por unos bandidos y abandonado medio muerto. Casualmente un sacerdote también bajaba por el mismo camino, y viendo al hombre, evitó acercarse a él, quizá por conservar la pureza legal (cfr. Lv 5, 3; 21, 1). Lo mismo un levita: pasa por ahí, lo ve y tampoco se acerca. Ambos, como volviendo de ejercitar su función sacerdotal en Jerusalén, no son capaces de conjugar el amor al prójimo con el servicio de Dios. Sin embargo, un tercer hombre, considerado despreciable por ser samaritano, al pasar por allí y verlo, “se movió a compasión”, más literalmente “se le movieron las entrañas”. La secuencia de los tres personajes es la misma: pasan por allí y lo ven. Los dos primeros evitan el encuentro, el tercero “se compadece”. Es el mismo verbo que Lucas utiliza cuando Jesús vio a la madre viuda cuyo único hijo llevaban a enterrar. “El Señor la vio y se compadeció de ella” (Lc 7, 13).

Es la palabra clave de la parábola: “compadecerse” (en gr.: splanjnizomai), en claro contraste con “pasó de largo”. El samaritano, del movimiento interior del corazón, pasó a la acción: “se acercó y le vendó las heridas echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta»” (Lc 10, 34).

¿Cuál es mi prójimo?

Terminada la parábola, la pregunta de Jesús invierte los términos de la pregunta del doctor. Este quería saber hasta dónde llegaba el precepto del amor al prójimo. ¿Hay límites? ¿Hay personas que están excluidas de ese prójimo? Sin embargo, Jesús le dice: “¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores?” (Lc. 10, 36). No se trata de saber quién es mi prójimo, sino de serlo uno mismo con su modo de actuar: moverse a compasión ante el sufrimiento ajeno y hacer lo posible para mitigarlo.

Ante un relato tan claro, el doctor no duda en identificar al que se comportó como prójimo, y responde con la idea clave del texto, esta vez usando una palabra sinónima: “El que tuvo misericordia de él” (Lc 10, 37, en gr.: eleos). Jesús concluye con una respuesta parecida a la primera invitación: “Pues anda, y haz tú lo mismo” (Lc 10, 37). Es fácil imaginarse una sonrisa de Jesús unida a la invitación, viendo que el doctor ha sabido rectificar su inicial actitud.

Con su compasión, Jesús encarna al Dios cuya misericordia es infinita (cfr. Sal 136). Es más, al mostrar al samaritano haciéndose cargo del pobre malherido e invitando al posadero a hacer lo mismo en los días siguientes, Jesús, en su pasión y muerte, encarna la figura del samaritano, tomando sobre sí nuestras enfermedades y cargando con nuestros dolores (cfr. Is 5, 4). Y así los dos mandamientos quedan unidos en la acción: la adhesión amorosa a Dios se refleja en comportarse como prójimo de los demás, teniendo a Jesús por modelo, pues es Él quien se ha hecho prójimo a todos los hombres.

Profesor de Sagrada Escritura

El Papa Francisco en Asís: por una economía al servicio de la persona

Ha comenzado en Asís la tercera edición de “The Economy of Francesco”, en la que se reflexiona sobre los desafíos del desarrollo sostenible de nuestros días.

Asís acogerá a los participantes de "Economía de Francisco"

Asís acogerá a los participantes de "Economía de Francisco" San Juan Pablo II y los problemas de la economía

San Juan Pablo II y los problemas de la economía Ziarrusta, ecónomo de Bilbao: "La economía no es lo importante, pero es un medio necesario"

Ziarrusta, ecónomo de Bilbao: "La economía no es lo importante, pero es un medio necesario"Traducción del artículo al italiano

Repensar los paradigmas económicos de nuestro tiempo para lograr la equidad social, proteger la dignidad de los trabajadores y contribuir a salvaguardar el planeta. Una economía “con alma” que se persigue también gracias al valiente compromiso y a la inteligente pasión de un millar de jóvenes, entre economistas y empresarios, reunidos desde ayer en Asís para la tercera edición de The Economy of Francesco (EoF).

La ciudad de San Francisco se organizó en 12 “aldeas” para acoger los trabajos del evento de tres días deseado por el Santo Padre, centrados en los siguientes temas: trabajo y cuidado; gestión y don; finanzas y humanidad; agricultura y justicia; energía y pobreza; beneficio y vocación; políticas para la felicidad; CO2 de la desigualdad; empresa y paz; economía es mujer; empresas en transición; vida y estilos de vida.

Primera jornada presencial

En 2020, la primera edición de EoF se celebró íntegramente en línea, con conexiones en directo y en streaming con los miembros y los ponentes y un videomensaje del Papa Francisco. En 2021 la fórmula no cambió, con jóvenes conectados de los cinco continentes y un nuevo videomensaje del Papa.

Sin embargo, “The Economy of Francesco” ha inspirado cientos de iniciativas en estos dos años y ha generado numerosas vías de reflexión y acción en muchos países del mundo.

Según los organizadores, el debate presencial previsto para este año en Asís permitirá sintetizar el trabajo realizado durante estos años. “Gracias a San Francisco y al Santo Padre, ha nacido un movimiento mundial de jóvenes que ya representan una fuerza de pensamiento y práctica económica: nos ha sorprendido, en términos de calidad y cantidad, su participación en los últimos meses”, afirma Luigino Bruni, director científico del evento.

“Queridos jóvenes, ¡bienvenidos! Os doy la bienvenida con el saludo de San Francisco: ¡que el Señor os dé la paz! Por fin estáis en Asís: para reflexionar, para encontraros con el Papa, para sumergiros en la ciudad. Asís te abre sus tesoros. Te ofrece muchas oportunidades. Aquí puedes aprender de Francisco el secreto de una nueva economía. Lo descubrirás en muchos pasajes de su vida. Lo sentirás en la Porciúncula, en Rivotorto, en San Damián, en la Chiesa Nuova, en la Basílica de San Francisco”. Con estas palabras, monseñor Domenico Sorrentino, obispo de Asís-Nocera Umbra-Gualdo Tadino y de Foligno y presidente del comité organizador, dio la bienvenida a los participantes en el evento.

Testimonios para comunicar la economía de Francisco

“La única guerra justa es la que no combatimos” fue el mensaje de paz lanzado durante la primera jornada por los habitantes de EoF. “¿Puedes oír? Es el grito de nuestra humanidad, las guerras y los atentados terroristas, las persecuciones raciales y religiosas, los conflictos violentos. Situaciones que se han vuelto tan comunes que constituyen una tercera guerra mundial librada de forma fragmentada. Pero la gente quiere la paz, quiere que se reconozcan sus derechos humanos y su dignidad. Por eso debemos promover la cooperación”. Y evitar “que se retiren recursos de las escuelas, de la salud, de nuestro futuro y de nuestro presente sólo para construir armas y alimentar las guerras necesarias para venderlas”.

Entre los testimonios de quienes están en primera línea en el ámbito de la educación para la paz en las escuelas, cabe destacar el de Martina Pignatti, directora de “Un ponte per”, que relató el trabajo de su ONG en las zonas de guerra y post-conflicto de Irak y Siria, instando a oponerse a “las economías de guerra, las instituciones, el sistema bancario y las empresas que financian las armas”. Lo que provocará -en su opinión- uno de los mayores cambios que se lograrán junto con la transición ecológica.

Desde Colombia, el grito de dolor de dos jóvenes agricultores de la región de San José (Sayda Arteaga Guerra, de 27 años, y José Roviro López Rivera, de 31). Su país lleva décadas desgarrado por la guerra y la injusticia. Una tierra rica en recursos minerales y agrícolas donde los grupos armados siembran la muerte y la violencia, favoreciendo el tráfico ilegal de drogas y los intereses de las multinacionales. “Nuestra comunidad de paz”, dicen, “ha conseguido comprar pequeñas parcelas de tierra”.

La iraquí Fatima Alwardi destacó la importancia de utilizar el deporte como herramienta de inclusión y diálogo: en 2015, la asociación de voluntarios que fundó llevó a cabo el primer maratón de Bagdad, que en 2018 contó con la participación de mujeres por primera vez.

Tras las huellas de san Francisco

En el programa de hoy viernes 23, “Cara a cara con Francisco. Caminos tras las huellas de San Francisco”, contaba con visitas a lugares relacionados con la vida del santo; a continuación, a las 11 horas, los jóvenes participantes se reunirán en los distintos pueblos. A las 18.00 horas, conferencias abiertas a todos, con jóvenes economistas y empresarios que dialogan con ponentes internacionales sobre los principales temas del evento.

En la “Pro Civitate Christiana” el economista Gael Giraud hablará sobre “La economía de Francisco: una nueva economía construida por los jóvenes»; en el Sacro Convento Francesco Sylos Labini hablará sobre “Meritocracia, evaluación, excelencia: el caso de las universidades y la investigación”; en el Monte Frumentario Vandana Shiva hablará sobre “Economía del cuidado, economía del regalo. Reflexiones sobre San Francisco: Sólo dando recibimos”; en la Sala della Conciliazione Vilson Groh abordará el tema “Caminos para un nuevo pacto educativo y económico: construyendo puentes entre el centro y la periferia”.

Y de nuevo, en el Instituto Serafico, la hermana Helen Alford abordará el tema “La fraternidad universal: una idea que podría cambiar el mundo”; en la Basílica de Santa Maria degli Angeli, el economista Stefano Zamagni hablará sobre “Los peligros, ya evidentes, de la generalización de la sociedad. ¿Cuál es la contraestrategia?”. Por la noche, a las 21 horas, visitas guiadas a la basílica de San Francisco y a la basílica de Santa María de los Ángeles.

El objetivo de «La economía de Francisco»

En la rueda de prensa de presentación del evento, el 7 de septiembre, Monseñor Domenico Sorrentino expresó un deseo y un sueño. El deseo es “que estos jóvenes que firmarán el pacto con el Papa se comprometan a abrir un diálogo con la economía real, el mundo empresarial, las instituciones bancarias, los gigantes de la energía y los centros financieros”. El sueño es que “en Asís, ciudad-mensaje, ciudad-símbolo, ahora también capital de una nueva economía, un día, como el Papa hoy, los llamados ´grandes de la tierra` puedan venir a encontrarse con los jóvenes de la Alianza, para inspirarse en la profecía de Francisco y dejarse interpelar por su pasión juvenil”.

Por su parte, Sor Alessandra Smerilli, secretaria del Dicasterio Vaticano para el Servicio Humano Integral, explicó que el objetivo de “The Economy of Francesco” es reunir la profecía de ´Laudato si` y de ´Fratelli tutti`, y el valor de tocar, de abrazar la pobreza, propio de San Francisco de Asís”. Para la monja salesiana, la Iglesia “debe alegrarse” ante “tantos jóvenes que se ponen a trabajar para dar contenido a los sueños y experimentar la profecía de una economía que no deja a nadie atrás y sabe vivir en armonía con las personas y la tierra”.

“Toda la Iglesia” -añadió- “debe sentir el deber de informar, seguir y acompañar este proceso, evitando la tentación de querer encajonar a los jóvenes y sus proyectos en estructuras preexistentes. Como Dicasterio, queremos comprometernos a custodiar y acompañar el camino ya recorrido, queremos conocer mejor a estos jóvenes, para ayudarnos juntos a estar al servicio de las Iglesias locales, donde se viven los mayores desafíos, donde los excluidos tienen derecho a tener un nombre y un apellido, donde se necesita el entusiasmo de los jóvenes y su creatividad”.

Encuentro con el Papa

El evento de tres días concluye mañana sábado, 24 de septiembre, con el encuentro de los participantes con el Papa en el Lyrick Theatre, donde se firmará el “Pacto por la Juventud”. El encuentro podrá seguirse en “streaming” en el canal de YouTube de la EoF y en VaticanNews en siete idiomas, además del lenguaje de signos.

Pacto, cuyo preámbulo fue en cierto modo anticipado ayer por el propio Pontífice, con la ayuda de una audiencia en Deloitte International, una de las mayores consultoras económicas y financieras del mundo. “Ningún beneficio es legítimo cuando falta el horizonte de la promoción integral de la persona humana, del destino universal de los bienes, de la opción preferencial por los pobres y del cuidado de nuestra casa común”.

Por ello, en el mensaje difundido en vísperas de “The Economy of Francesco”, bautizada por algunos comentaristas como el anti Davos, el Papa aprovechó para recordar que la reconstrucción del mundo post pandémico y post bélico en Ucrania (cuando termine el conflicto) requerirá un cambio de perspectiva, dado que el sistema global hasta ahora basado en el consumismo y la especulación no puede ser sostenible a estos niveles, poniendo en peligro el futuro de los niños.

Es cierto lo que decía San Pablo VI cuando afirmaba «que el nuevo nombre de la paz es desarrollo en la justicia social”. El trabajo digno de las personas, el cuidado de la casa común, el valor económico y social, el impacto positivo en las comunidades son realidades interconectadas.

Elemento material, gestos humanos y palabras en los sacramentos del Bautismo y la Confirmación

Cada sacramento tiene un rito propio, compuesto de una materia y una forma específicas. En este artículo abordamos de una forma introductoria los sacramentos del Bautismo y la Confirmación.

1 de cada 3 bautismos del mundo se realiza en territorios de misión

1 de cada 3 bautismos del mundo se realiza en territorios de misión Una catequesis para después de la Confirmación

Una catequesis para después de la Confirmación “Sin los sacramentos no es posible una auténtica reforma de la Iglesia”

“Sin los sacramentos no es posible una auténtica reforma de la Iglesia”De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica –punto 1131– los sacramentos “son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento”.

Además, destaca el punto 1084 que “son signos sensibles –palabras y acciones– accesibles a nuestra humanidad actual”.

¿Qué son, qué significan y cómo se celebran los sacramentos?

Como es sabido, los siete sacramentos corresponden a todos los momentos importantes de la vida del cristiano: dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Podríamos decir que forman un conjunto ordenado, en el que la Eucaristía ocupa el centro, pues contiene al Autor mismo de los sacramentos, a Jesucristo.

Cada sacramento está constituido por elementos tangibles que constituyen la materia: agua, aceite, pan, vino, de un lado; y gestos humanos —ablución, unción, imposición de las manos, etc.— de otro. Además, forman parte del sacramento las palabras que pronuncia el ministro, constituyendo la forma.

En la liturgia o celebración de los sacramentos existe una parte inmutable –establecida por el mismo Jesucristo– y partes que la Iglesia puede modificar, para bien de los fieles y mayor veneración de los sacramentos, adaptándolas a las circunstancias de lugar y tiempo.

Nos proponemos en este artículo y los siguientes definir brevemente esa materia y forma en la actualidad de cada uno de los sacramentos.

¿Cuáles son el elemento material, los gestos humanos y las palabras en el Bautismo?

La materia del Bautismo es el agua natural, según declaró el Concilio de Trento como dogma de Fe, pues así lo dispuso Cristo y así lo acataron los apóstoles.

La celebración del Bautismo comienza con los llamados “ritos de acogida”, que intentan discernir debidamente la voluntad de los candidatos –o de sus padres si se trata de menores de edad o tutelados– de recibir el sacramento y de asumir sus consecuencias. Siguen las lecturas bíblicas, que ilustran el misterio bautismal, y son comentadas en la homilía.