Entre las enseñanzas del Papa durante estas últimas semanas, hemos escogido tres temas aparentemente muy distintos, pero en realidad interconectados: el Espíritu Santo, los pobres, la teología.

Caminar con el Espíritu Santo: pedir, discernir, salir

En la homilía de Pentecostés (5-VI-2022) se reconocía el Papa impresionado por una palabra del Evangelio: “El Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho” (Jn 14, 26). ¿Qué significa ese “todo”?, se preguntaba, y respondía: no es cuestión de cantidad ni erudición, sino de cualidad, de perspectiva y olfato, pues el Espíritu nos hacer ver todo de modo nuevo, según la mirada de Jesús. “En el gran camino de la vida, Él nos enseña de dónde partir, qué vías tomar y cómo caminar”. Y así explicó esos tres aspectos.

Primero, de dónde partir. Estamos acostumbrados a pensar que, si cumplimos los mandamientos, entonces amamos. Pero Jesús lo ha dicho al revés: “Si me amáis, guardaréis mis mandamientos”. El amor es el punto de partida, y ese amor no depende sobre todo de nuestras capacidades porque es don suyo. De ahí que hay que pedirlo al Espíritu Santo, “motor” de la vida espiritual. Como en otras ocasiones, Francisco ha señalado que el Espíritu Santo es la “memoria” de Dios, en varios sentidos.

De un lado, el Espíritu Santo es una “memoria activa, que enciende y reaviva el afecto de Dios en el corazón”; es decir, nos recuerda su misericordia, su perdón, su consuelo. De otro lado, aunque nosotros nos olvidáramos de Dios, Él se acuerda de nosotros continuamente; y no en general, sino que “cura” y “sana” nuestros recuerdos, sobre todo nuestras derrotas, errores y fracasos, porque nos recuerda siempre el punto de partida: el amor de Dios. Y así el Espíritu “pone orden en la vida: nos enseña a acogernos, nos enseña a perdonar, a perdonarnos”. No es fácil perdonarse a uno mismo: el Espíritu nos enseña ese camino, nos enseña a reconciliarnos con el pasado. A recomenzar.

En segundo lugar, nos indica qué caminos tomar. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, dice San Pablo, “no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu” (Rm 8, 4). Por tanto, además de pedir el amor al espíritu Santo, hay que “aprender a discernir para entender dónde está la voz del Espíritu, reconocerla y seguir el camino, seguir las cosas que Él nos dice”.

Esto no es nada genérico, explica Francisco: el Espíritu Santo nos corrige, nos impulsa a cambiar a esforzarnos, sin dejarnos llevar por los caprichos. Y cuando fallamos, no nos deja en el suelo (como hace el espíritu maligno), sino que nos lleva de la mano, nos consuela y nos anima. En cambio, la amargura, el pesimismo, la tristeza, el victimismo, las quejas, la envidia… no vienen del Espíritu Santo, sino del mal.

Además, añade el Papa, el Espíritu no es idealista sino concreto: “Quiere que nos concentremos en el aquí y ahora”; no en las fantasías ni en las murmuraciones, ni en la nostalgia del pasado, ni en los temores o falsas esperanzas del futuro. Y es claro a qué se refiere Francisco: “No, el Espíritu Santo nos lleva a amar aquí y ahora, en concreto: no un mundo ideal, una Iglesia ideal, una congregación religiosa ideal, sino lo que está ahí, a la luz del sol, con transparencia, con sencillez”.

En tercer lugar, el Espíritu Santo nos enseña cómo caminar. Como a los discípulos, nos hace salir del encierro para anunciar, abrirnos a todos y a las novedades de Dios, ser hogar acogedor y olvidarnos de nosotros mismos. Y así rejuvenece a la Iglesia. “El Espíritu” –observa el sucesor de Pedro– “nos libera de la obsesión por las urgencias y nos invita a caminar por caminos antiguos y siempre nuevos, los del testimonio, los caminos del buen ejemplo, los caminos de la pobreza, los caminos de la misión, para liberarnos de nosotros mismos y enviarnos en el mundo”.

Incluso, concluye, el Espíritu es autor de una aparente división, ruido y desorden, como sucedió en la mañana de Pentecostés. Pero en el fondo trabaja por la armonía: “Él crea división con carismas y Él crea armonía con toda esa división, y esa es la riqueza de la Iglesia”.

El Espíritu Santo, “maestro” y “memoria” viva

En el Regina Caeli del mismo domingo de Pentecostés, el Papa acudió a dos imágenes para explicar el papel del Espíritu Santo con nosotros: como “maestro” y, de nuevo, como “memoria”.

En primer lugar, Espíritu Santo enseña a superar la distancia que puede parecer que existe entre el mensaje del Evangelio y la vida cotidiana. Ya que Jesús vivió hace dos mil años en situaciones muy distintas, el Evangelio puede parecer inadecuado para nuestras necesidades y problemas. ¿Qué puede decir el Evangelio -podríamos preguntarnos– en la era de internet, en la era de la globalización?

Pero el Espíritu Santo es “especialista en salvar distancias”: “conecta las enseñanzas de Jesús con cada tiempo y cada persona”. Actualiza la enseñanza de Jesús, resucitado y vivo, ante los problemas de nuestro tiempo.

Es propio del Espíritu “re-cordar” (traer de vuelta al corazón) las palabras de Cristo. Antes de Pentecostés, los apóstoles habían escuchado a Jesús muchas veces, pero le habían entendido poco. Así nosotros: el Espíritu Santo nos hace recordar y entender: “Hace pasar de lo ‘oído’ al conocimiento personal de Jesús, que entra en el corazón”. Y así el Espíritu cambia nuestra vida: “Hace que los pensamientos de Jesús se conviertan en nuestros pensamientos”.

En cambio, sin el Espíritu, advierte Francisco, la fe se vuelve olvidadiza, perdemos la memoria viva del amor del Señor, quizá con motivo de un esfuerzo, de una crisis, de una duda. Por eso, nos propone el Papa,hemos de invocar con frecuencia el Espíritu: “Ven, Espíritu Santo, recuérdame a Jesús, ilumina mi corazón”

La pobreza que libera

El 13 de junio Francisco publicó su Mensaje para la VI Jornada mundial de los pobres, que se celebrará el mismo día del próximo noviembre. El lema resume la enseñanza y la propuesta. “Jesucristo se hizo pobre por vosotros (cfr. 2Co 8, 9)”. Se trata de una sana provocación, dice Francisco, “para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas pobrezas del momento presente”.

También en el actual contexto de conflictos, enfermedad y guerras, Francisco evoca el ejemplo de San Pablo, que organizó colectas, por ejemplo, en Corinto, para atender a los pobres de Jerusalén. Se refiere concretamente a las colectas de la misa del domingo. “Por indicación de Pablo, cada primer día de la semana recogían lo que habían logrado ahorrar y todos eran muy generosos”. También nosotros debemos serlo por el mismo motivo, como signo del amor que hemos recibido de Jesucristo. “Es un signo que los cristianos siempre han realizado con alegría y sentido de responsabilidad, para que a ninguna hermana o hermano le falte lo necesario”, como atestigua ya san Justino (cfr. Primera Apología, LXVII, 1-6).

Así el Papa nos exhorta a no cansarnos de vivir la solidaridad y la acogida: “Como miembros de la sociedad civil, mantengamos viva la llamada a los valores de libertad, responsabilidad, fraternidad y solidaridad. Y como cristianos encontremos siempre en la caridad, en la fe y en la esperanza el fundamento de nuestro ser y nuestro actuar”. Ante los pobres, es necesario renunciar a la retórica, a la indiferencia, al mal uso de los bienes materiales. No se trata de un mero asistencialismo. Tampoco del activismo: “No es el activismo lo que salva, sino la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un hermano que tiende la mano para que yo me despierte del letargo en el que he caído”.

Por eso, añade con palabras exigentes de su exhortación programática Evangelii gaudium: “Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Ésta es una excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. […] Nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social” (n. 201).

Y concluye el obispo de Roma señalando dos tipos bien distintos de pobreza: “Hay una pobreza –la carestía y la miseria– que humilla y mata, y hay otra pobreza, la suya –la de Cristo–, que nos libera y nos hace felices”.

La primera, afirma, es hija de la injusticia, la explotación, la violencia y la injusta distribución de los recursos. “Es una pobreza desesperada, sin futuro, porque la impone la cultura del descarte que no ofrece perspectivas ni salidas”.

Esta pobreza que con frecuencia es extrema, también afecta a “la dimensión espiritual que, aunque a menudo sea descuidada, no por esto no existe o no cuenta”.

Se trata, en efecto, de un fenómeno por desgracia frecuente en la dinámica actual del beneficio sin el contrapeso –que debería ser lo primero y que no se opone al justo beneficio– del servicio a las personas.

Y esa dinámica es implacable, tal como describe Francisco: “Cuando la única ley es la del cálculo de las ganancias al final del día, entonces ya no hay freno para pasar a la lógica de la explotación de las personas: los demás son sólo medios. No existen más salarios justos, horas de trabajo justas, y se crean nuevas formas de esclavitud, sufridas por personas que no tienen otra alternativa y deben aceptar esta venenosa injusticia con tal de obtener lo mínimo para su sustento”.

En cuanto a la pobreza que libera (la virtud del desprendimiento o de la pobreza voluntaria), es fruto de la actitud de desprendimiento que debe cultivar todo cristiano: “La pobreza que libera, en cambio, es la que se nos presenta como una elección responsable para aligerar el lastre y centrarnos en lo esencial”.

Observa el Papa que hoy muchos buscan atender a los más pequeños, débiles y pobres, porque lo ven como una necesidad propia. Lejos de criticar esta actitud, la valora a la vez que aprecia este papel educativo de los pobres hacia nosotros: “El encuentro con los pobres permite poner fin a tantas angustias y miedos inconsistentes, para llegar a lo que realmente importa en la vida y que nadie nos puede robar: el amor verdadero y gratuito. Los pobres, en realidad, antes que ser objeto de nuestra limosna, son sujetos que nos ayudan a liberarnos de las ataduras de la inquietud y la superficialidad”.

El servicio de la teología

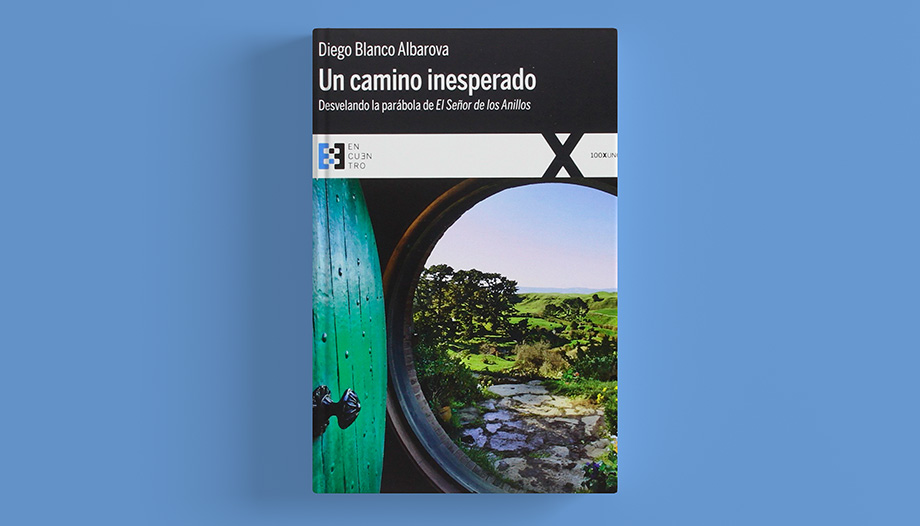

Un tercer tema, que interesa sobre todo a los educadores cristianos, es el de la teología como servicio. En un discurso con motivo de los 150 años de la revista teológica La Scuola Cattolica, del seminario de Milán (17-VI-2022), el Papa ha puesto de relieve tres aspectos importantes de cómo ha de entenderse hoy la teología.

Primero, la teología es un servicio a la fe viva de toda la Iglesia, no solo de los sacerdotes, de los religiosos o de los maestros de religión. Todos necesitamos de ese trabajo, que consiste en “interpretar la fe, de traducirla y retraducirla, de hacerla comprensible, de exponerla con palabras nuevas […], el esfuerzo por redefinir el contenido de la fe en cada época, en el dinamismo de la tradición”. Es importante, señala Francisco, que los contenidos de la predicación y de la catequesis sean “capaces de hablarnos de Dios y de responder a los interrogantes sobre el sentido que acompañan la vida de las personas, y que muchas veces no tienen el valor de formular abiertamente”.

Como consecuencia del primer punto, el Papa subraya: “La renovación y el futuro de las vocaciones sólo es posible si hay sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos bien formados”, frente al individualismo e indiferentismo propios de nuestra época. Y esto implica una enseñanza acompañada siempre por la vida del que enseña, su generosidad y disponibilidad hacia los demás, su capacidad de escucha (y también, cabría añadir, enlazando con el tema anterior, su desprendimiento personal de los bienes).

Tercero y último, consecuencia de todo lo anterior, la teología está al servicio de la evangelización, a partir del diálogo y la acogida. De fondo está la acción del Espíritu Santo en el teólogo y en sus interlocutores. Francisco traza en algunas pinceladas un perfil del teólogo y de la teología de nuestro tiempo.

El teólogo debe ser“hombre espiritual, humilde de corazón, abierto a las infinitas novedades del Espíritu y cercano a las heridas de la humanidad pobre, descartada y doliente”. Así es, dice, porque sin humildad no hay compasión ni misericordia, ni capacidad para encarnar el mensaje del Evangelio, ni hablar al corazón, ni alcanzar, por tanto, la plenitud de la verdad a la que conduce el Espíritu.

La teología necesita vivir de los contextos y respondera las necesidades reales de la gente. Esto, dice Francisco como en otras ocasiones, es contrario a una teología de “escritorio”, y significa la capacidad de “acompañar los procesos culturales y sociales, en particular las transiciones difíciles, asumiendo también la responsabilidad de los conflictos”.

Como vemos, el obispo de Roma sigue pendiente de la situación actual, complicada en distintos frentes. En cualquier caso, añade que “debemos cuidarnos de una teología que se agota en la disputa académica o que mira a la humanidad desde un castillo de cristal” (cfr. Carta al Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina, 3-III-2015).

La teología ha de servir para dar vida y sabor a la vez que conocimiento, a la vida cristiana; para evitar la tibieza y promover el discernimiento sinodal desde las comunidades locales, en diálogo con las trasformaciones culturales.

La pobreza no entiende de fechas

La pobreza no entiende de fechas ¿Por qué la Iglesia se mete en temas sociales? Una vocación laical

¿Por qué la Iglesia se mete en temas sociales? Una vocación laical