La Tierra Santa de Jesús

La Tierra Santa de JesúsLa Iglesia católica está a punto de celebrar el inicio de un nuevo año litúrgico, marcado por el tiempo de Adviento. El término, derivado del latín adventus, significa la venida del Señor y, por extensión, la expectativa de esa venida.

El tiempo de Adviento se llama también tempus ante natale Domini (tiempo antes de Navidad) y está establecido en la liturgia católica desde el siglo VII de nuestra era. Fue, en particular, el Papa Gregorio Magno quien fijó los domingos de Adviento como cuatro domingos que simbolizan los cuatro mil años en los que la humanidad, según la interpretación de aquella época, tuvo que esperar la venida del Salvador tras cometer el pecado original.

A la espera de un mesías

En un artículo anterior, ilustramos la complejidad del mundo judío en la época de Cristo, señalando cómo ese momento particular de la historia se caracterizaba por la expectativa de un libertador, un ungido del Dios todopoderoso, a quien, como había hecho con Moisés, Dios mismo levantaría para liberar a su pueblo de la esclavitud y la dominación extranjera. Sin embargo, a diferencia de Moisés, el reinado de este ungido de Dios, de este Mesías (מָשִׁיחַ, Mašīaḥ en hebreo y Χριστός, Christós en griego: ambos términos significan ‘ungido’, como ungido por el Señor al igual que los reyes comenzando por Saúl y su sucesor David) no tendría fin y sería no sólo un profeta, sino, como se evidencia en los Rollos del Mar Muerto y las expectativas de los esenios de Qumrán, un rey-pastor y un sacerdote.

Esta expectativa, en los años inmediatamente anteriores al nacimiento de Cristo, se hizo cada vez más angustiosa: florecieron por doquier supuestos mesías y, con ellos, revueltas que fueron sistemáticamente reprimidas con sangre (recuérdese la de Judas el Galileo (años 6-7 a.C.); pero también florecieron comunidades piadosas que, en virtud de una profecía muy precisa, esperaban el advenimiento de un libertador. Sabemos, sin embargo, que en aquella época de gran estabilidad para el Imperio Romano, pero de ferviente expectación para el pueblo de Israel, la atención de todos en aquel pequeño rincón del mundo se centraba en la inminente llegada de un libertador: ¿había sido siempre así?

De hecho, la espera de un gobernante mundial se prolongó durante varios siglos. El primer indicio se encuentra incluso en el libro del Génesis (49:10) donde Jacob proclama a sus hijos que

No se quitará el cetro a Judá, ni la vara de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece, y a él irá la obediencia de los pueblos.

Por lo tanto, con el tiempo, la idea de un ungido del Señor que gobernaría sobre Israel se intensificó y se hizo cada vez más precisa: este ungido, este Mesías, sería un descendiente de Judá, a través del rey David. Sin embargo, en el año 587 a.C. se produce la primera gran decepción: la toma de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, que destruye el templo, saquea el mobiliario sagrado, deporta a la población de Judea a Babilonia y pone fin a la dinastía de los reyes descendientes de David. Sin embargo, aquí un profeta llamado Daniel, el último profeta del Antiguo Testamento, profetiza que el Mesías vendrá. De hecho, la suya se llama Magna Prophetia: en ella (cap. 2) se proclama que

El Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido y que no pasará a otros pueblos: aplastará y aniquilará todos los demás reinos, mientras que éste durará para siempre.

No sólo eso: en el cap. 7 se especifica que el que ha de venir será «como el Hijo del Hombre» (en el Evangelio de Mateo, el destinado a las comunidades judías de Palestina, Jesús utiliza una expresión similar, «hijo del Hombre», unas 30 veces, que antes había sido utilizada única y exclusivamente por Daniel).

En el capítulo 9, pues, la profecía se realiza también en términos temporales:

Setenta semanas están señaladas para tu pueblo y para tu ciudad santa, para poner fin a la impiedad, para sellar los pecados, para expiar la iniquidad, para establecer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el Santo de los Santos. Sabedlo y entendedlo bien: desde el momento en que se corrió la voz sobre el retorno y la reconstrucción de Jerusalén a un príncipe ungido, habrá siete semanas.

Como vemos, la profecía que acabamos de citar es extremadamente precisa. Sin embargo, la traducción exacta al italiano del término hebreo שָׁבֻעִ֨ים (šavū‛īm, «šavū‛» indicando el número 7 y «īm» como terminación masculina plural) no debería ser «semanas» (que es en cambio שבועות, es decir, šavū‛ōt, donde «ōt» representa la desinencia femenina plural), sino «septenarios»: en la práctica, setenta veces siete años.

Los judíos contemporáneos de Jesús entendieron el pasaje correctamente, sin embargo, los eruditos contemporáneos no pudieron entender el recuento exacto de los tiempos de Daniel: ¿a partir de cuándo comenzó el recuento de los setenta septenarios?

Pues bien, los recientes descubrimientos en Qumrán han permitido demostrar que no sólo las escrituras hebreas estaban ya perfectamente formadas en el primer siglo de nuestra era y eran idénticas a las que leemos hoy, sino también que los esenios, al igual que muchos de sus contemporáneos, habían calculado los tiempos de la Magna Profecía: según Hugh Schonfield, gran especialista en el estudio de los Rollos del Mar Muerto, los esenios habrían calculado los setenta septenarios (490 años) a partir del 586 a.C., año del comienzo del exilio en Babilonia.

La culminación se habría producido en el año 26 a.C., el comienzo, según ellos, de la era mesiánica y la razón por la que, a partir de esa fecha, las excavaciones arqueológicas muestran un aumento de la actividad vital y constructiva en Qumrán, lo que indicaría que mucha gente se trasladó allí para esperar la llegada del Mesías.

Sin embargo, no eran sólo los judíos de la tierra de Israel los que literalmente tramaban una expectativa que los llenaba de esperanza y fermento. También Tácito y Suetonio, el primero en sus Historiæ y el segundo en su Vida de Vespasiano, informan de que muchos en Oriente esperaban, según sus escrituras, un gobernante que viniera de Judea.

Una estrella en Oriente

Y es precisamente en Oriente donde encontramos otro elemento que nos ayuda a comprender por qué la expectación mesiánica era tan ferviente en el cambio de siglo: el hecho de que también en otras culturas se esperaba el advenimiento de ese «gobernante» del que incluso Roma había oído hablar.

Los astrólogos babilónicos y persas, de hecho, lo esperaban hacia el 7 o el 6 a.C. (en la actualidad, los estudiosos aceptan casi universalmente que el año de nacimiento de Jesús fue el 6 a.C., debido a un error cometido por el monje Dionisio el Menor, quien, en el año 533, calculó el inicio de la Era Vulgar a partir del nacimiento de Cristo, pero lo retrasó unos seis años).

¿Por qué precisamente en ese intervalo de tiempo? Por la salida de una estrella, sabemos por el evangelio de Mateo (cap. 2). Pero, ¿habrá surgido realmente una estrella? Esta pregunta parece haber sido respondida inicialmente por el astrónomo Kepler, quien, en 1603, observó un fenómeno muy luminoso: el acercamiento, o conjunción, de los planetas Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Kepler hace entonces algunos cálculos y establece que la misma conjunción habría ocurrido en el año 7 a.C. A continuación, encuentra un antiguo comentario rabínico, en el que se subraya que la venida del Mesías habría ocurrido precisamente en el momento de esa misma conjunción astral.

Sin embargo, nadie da crédito a la intuición de Kepler, entre otras cosas porque en aquella época todavía se pensaba que Jesús había nacido en el año 0, por lo que el 7 a.C. no impresionaba a nadie. Sólo en el siglo XVIII otro erudito, Friederich Christian Münter, luterano y masón, descifró un comentario sobre el libro de Daniel, el mismo de los «setenta septenarios», en el que se confirmaba la creencia judía ya sacada a la luz por Kepler desde otra fuente.

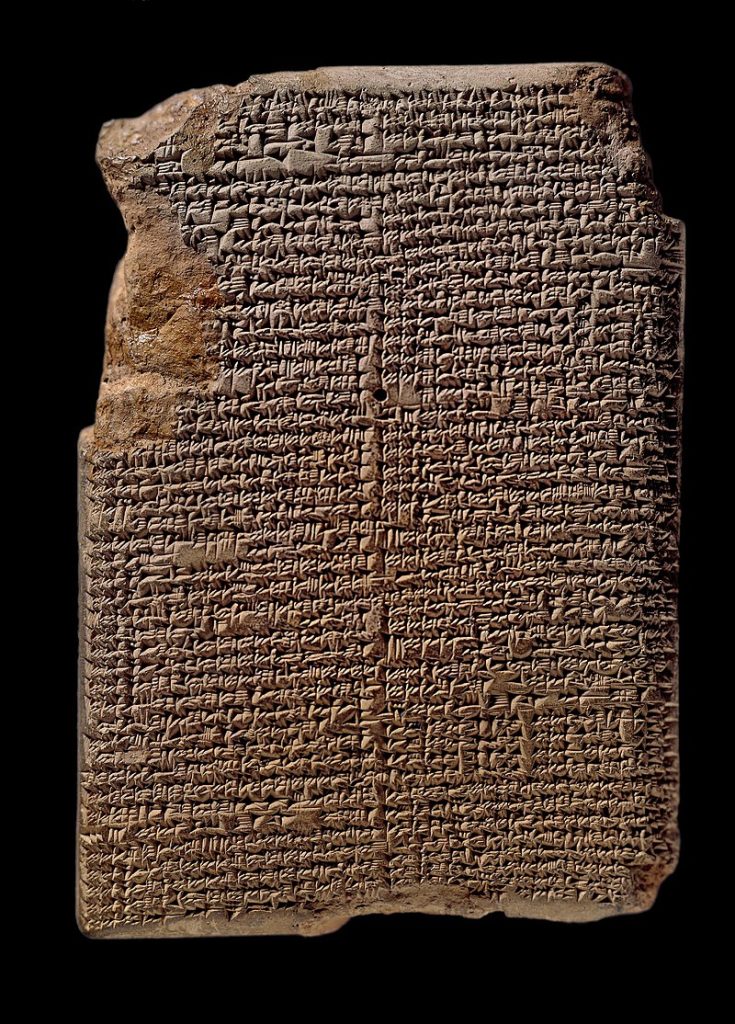

Sin embargo, hay que esperar hasta el siglo XIX para que se confirme el fenómeno astronómico observado por Kepler, primero por los astrónomos del siglo XIX y luego gracias a la publicación de dos importantes documentos la Tabla Planetaria, en 1902, un papiro egipcio en el que se registran con precisión los movimientos planetarios, donde los eruditos de la época informaron, por observación directa, de la conjunción Júpiter-Saturno en la constelación de Piscis, que dijeron que era extremadamente brillante; el Calendario Estelar de Sippar, una tabla de tierra escrita en caracteres cuneiformes, de origen babilónico, donde se informan los movimientos de las estrellas en el año 7 a.C., con precisión. C., ya que, según los astrónomos babilónicos, esta conjunción se habría producido tres veces ese año (el 29 de mayo, el 1 de octubre y el 5 de diciembre), mientras que, según los cálculos, el mismo acontecimiento se produciría ordinariamente una vez cada 794 años.

Así, en el simbolismo babilónico, Júpiter representaba el planeta de los gobernantes del mundo, Saturno el planeta protector de Israel, y la constelación de Piscis era el signo del fin de los tiempos. No es tan absurdo, pues, pensar que los Reyes Magos (o mazdeístas) de Oriente esperaban, habiendo sido capaces de prever con asombrosa clarividencia, la llegada de algo especial.

Escritor, historiador y experto en historia, política y cultura de Oriente Medio.

La Tierra Santa de Jesús

La Tierra Santa de Jesús