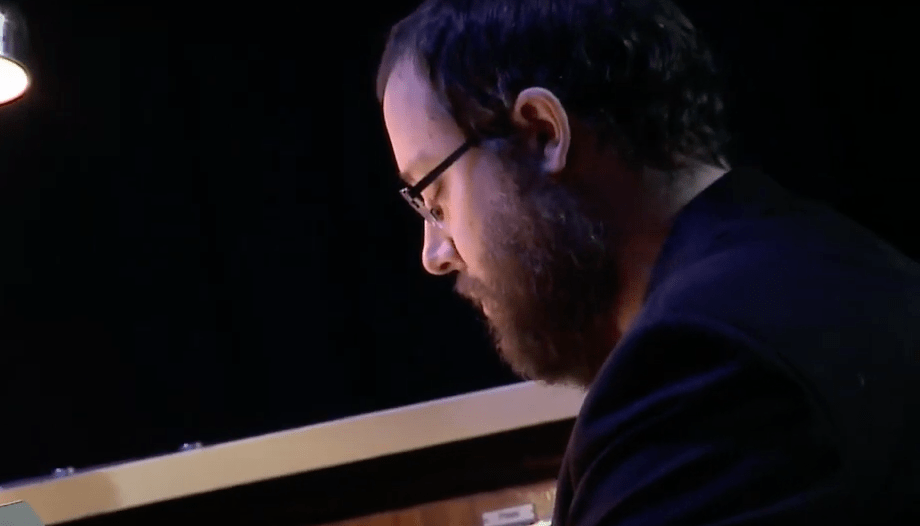

“¡Él es Dios!”, grita con voz clara y fuerte Don Felipe, mientras levanta su bastón decorado con papeles de colores brillantes. El grupo de niños, mujeres y hombres repite la consigna con la misma fuerza, a pesar del frío, el cansancio, la lluvia ligera que se comienza a sentir. Están listos para iniciar su camino rumbo a la basílica de Guadalupe, y quedan varios kilómetros por delante.

“Hay quienes expresan su amor a la Virgen con sus cantos, o con sus oraciones, habemos quienes preferimos honrarla con nuestra danza, entregamos nuestro cuerpo y espíritu”, dice Irma, que comenzó a participar en el grupo de Felipe hace 9 años después de haber sobrevivido a un infarto. Esta es su forma de agradecer un año más de vida. Se trata del grupo de matachines “Danzantes de María de Guadalupe”, formado hace más de 30 años por el padre de Don Felipe, quien a su vez formó parte de un grupo semejante junto con su padre.

No hay duda de que la tradición danzante viene de familia.

Esta historia se repite a lo largo y ancho de México, donde la tradición de la danza heredada de las culturas prehispánicas se ha mantenido a lo largo de los siglos, debido al sincretismo religioso.

Los matachines son un grupo de danzantes, con una estructura y funciones muy definidas, que tienen como objetivo el peregrinar -mientras danzan- hacia el lugar en donde se venera a la Virgen de Guadalupe.

Si bien la danza, los ritmos —percusiones, arco similar a un violín, guaje parecido a una sonaja, y en algunas regiones, flautas de carrizo—, la indumentaria, y los cantos -también dependiendo de la región- tienen su origen en las danzas guerreras propias realizadas antes o después de la batalla, la evolución a lo largo de los siglos involucra tanto el proceso de evangelización, como los procesos de aculturación propia de todo desarrollo histórico.

¿Bufones o guerreros?

La diversidad cultural de México se refleja desde el periodo precolombino, donde cada grupo étnico tenía su forma establecer una relación espiritual.

Estas particularidades de cada pueblo prehispánico fueron elementos clave para la evangelización de México, pues en el caso de las culturas que tenían a la danza como ritual, lograron integrar sus rituales tradicionales a nuevos significados y objetivos: dejaron de ser danzas guerreras para convertirse en expresiones de amor y veneración hacia Dios que les ama y su madre, María de Guadalupe, que protege sus pasos.

El origen de la palabra “matachín” podría parecer derivada de una lengua nativa de México. Sin embargo, autores como Ángel Acuña, investigador que se ha especializado en el tema, señala dos posibles orígenes: por un lado, como derivado del español “mata moros” o un segundo origen procedente del italiano “mattaccino”, o como se conoce actualmente, “matazin”: un hombre ataviado de colores ridículos, que, usando una máscara, parodia danzas guerreras antiguas.

Hacer oración danzando

Después de gritar tres veces “¡Él es Dios!”, Felipe pregunta ahora “¿Quién es ella?”, y el grupo de matachines responde “¡La Virgen María!”.

A lo largo de la calle donde se reúnen más de 20 grupos de danzantes en la víspera del 12 de diciembre, se escuchan estas consignas con sus diversas variantes: algunos acompañados del nombre que tiene el grupo, otros más bien como canto melódico que como grito de lucha, algunos más como el inicio de una breve oración previa a iniciar la peregrinación, pero todas ellas como manifestación de la fe guadalupana.

Si bien los matachines son una tradición en todo el país, el norte de México se ha distinguido por mantener tanto sus funciones como sus “cuadros” -como le llaman a las coreografías- así como la música, de una forma más apegada a los orígenes en el siglo XVII.

Del mismo modo, a diferencia de otras variantes como los matlachines, en el centro del país, o los concheros, ya hacia el centro-sur, que danzan en cualquier festividad religiosa o en fechas muy específicas como la celebración de Día de Todos los Santos; los matachines se preparan durante el año, pero se enfocan en la devoción hacia la Virgen de Guadalupe, y es solo el 12 de diciembre y fechas previas, en que realizan su acto de orar mientras danzan.

Danzantes de Dios

Fernando Valle, vicario parroquial de la catedral en Ciudad Juárez, Chihuahua, y capellán de los Matachines, explica que desde muy joven, en su natal Guadalajara, vivió muy de cerca las romerías donde se presentaban danzas y bailes tradicionales. Al paso del tiempo se comenzó a formar en el camino de Dios y, ya como sacerdote en Ciudad Juárez, encontró en los matachines la forma en que sus feligreses mostraban una devoción más profunda. “Ellos se identifican con la Iglesia danzando… pero ese danzar los debe llevar más allá, su propio nombre les dice que son Danzantes de Dios, ustedes deben danzar a Dios o hacer su oración danzando… desde ahí con esa dinámica los fui llevando, y hasta la fecha los he llevado en ese sentido”.

Cuando Irma se recuperó de aquel infarto en 2013, lo primero que hizo fue acudir a la basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Viajó, con los cuidados necesarios, desde su ciudad hasta el Santuario, y narra cómo sintió en todo su cuerpo ese sentimiento de regocijo por tener una nueva oportunidad, y de protección de María de Guadalupe, a quien dice tuvo presente durante todo el proceso de recuperación y a quien se encomendó durante la operación a corazón abierto.

En el exterior de la basílica se encontraban varios grupos de danzantes de los llamados “concheros”, que se caracterizan por amarrar en sus tobillos y pantorrillas una serie de “conchas” u objetos que hacen ruido mientras danzan, y fue ahí que pensó en que además de cumplir con sus acciones como cristiana, deseaba comprometerse y manifestar su fe de otra manera.

A su regreso a su ciudad natal, buscó un grupo de danzantes y se encontró con don Felipe, a quien pidió autorización para formar parte y con quien tuvo que comprometerse a participar con la misma devoción que implica hacer una oración. Los Danzantes de María de Guadalupe se han convertido en su familia, y a lo largo de estos 9 años ha incrementado sus funciones, pues, además de danzar, colabora con la elaboración de los vestuarios, participa organizando a los integrantes para los ensayos, y busca prepararse para poder ser capitana en algún momento que se requiera. “Lo hago porque ella (la Virgen de Guadalupe) me llevó de su mano y nunca me soltó, por eso estoy aquí, lo menos que puedo hacer es demostrarle al mundo el testimonio de su amor y de que nunca nos abandona… Yo no sé cantar, no aprendí a rezar el Rosario, siempre he sido muy alegre, de bailar, de hacer ejercicio… y encontré en la danza de los matachines una manera de agradecer… San Agustín decía que el que canta ora dos veces, y sí es cierto, y creo que los que danzamos oramos tres o cuatro veces, porque entregamos nuestro cuerpo”.

Meses de preparación

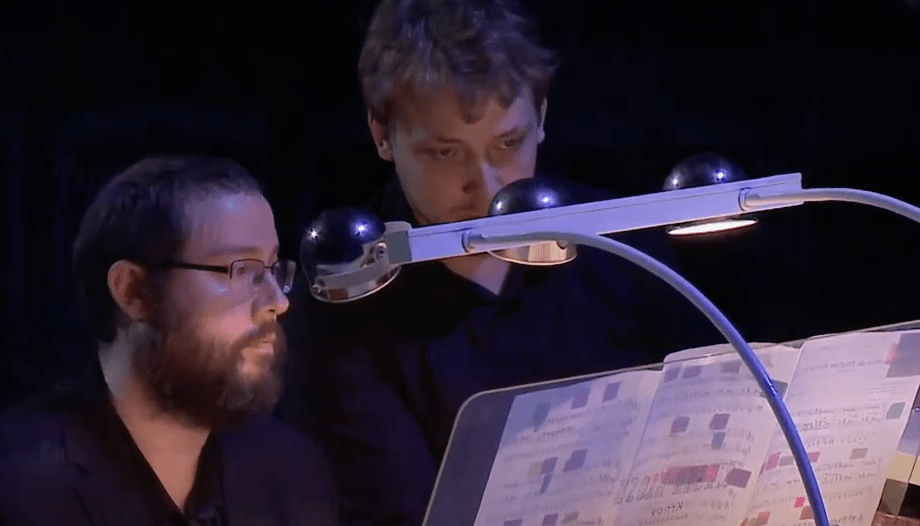

La preparación de las peregrinaciones inicia desde meses antes. En algunas ciudades es común ver a los grupos en las plazas de la colonia, o en parques públicos, ensayando desde julio o agosto.

Cada grupo de matachines tiene diferentes rituales en su proceso, pero, en general, antes de iniciar la práctica, los danzantes hacen una oración para encomendarse a la Virgen de Guadalupe, pidiendo para que la danza sea bien ejecutada, para que se logre recolectar el dinero necesario para la indumentaria, y para que todos los participantes mantengan la buena salud y condición y puedan llegar al 12 de diciembre sin inconvenientes.

Durante los meses previos, además de la práctica de los cuadros que se van a presentar, se organizan también las funciones de cada persona: el capitán u organizador, que es quien dirige a todo el grupo y asigna los puestos y actividades que llevará cada quien, normalmente es la persona con más edad, y que casi siempre es quien fundó el grupo.

También se asignan los “monarcos” o directores, que son quienes guían a los danzantes y marcan los pasos, la dirección que se va a tomar, la coreografía que se va a realizar, y las consignas, oraciones y cantos que se llevan a cabo en la peregrinación.

Para ser director o monarco, se requiere práctica, por supuesto, pero también compromiso, según menciona Don Felipe. No se trata de bailar bien, sino de hacerlo con devoción.

Existe también la figura de “el viejo” que en algunas regiones también es “el diablo”. A diferencia del resto de los danzantes, utiliza una indumentaria distinta, caracterizada por usar una máscara del personaje señalado, y no sigue los pasos del cuadro, sino que utiliza un látigo o cuerda para ahuyentar a quienes son espectadores, e interactúa con ellos a manera de juego. En el simbolismo, los danzantes llevan a este “diablo” hacia Dios, lo quieren guíar por el buen camino, aunque algunos otros grupos mencionan que es la representación de cómo el mal puede estar presente siempre, pero los matachines tienen la devoción suficiente para no dejarse tentar y finalizar su camino hasta llegar ante Dios.

En este camino hacia la celebración de la Virgen de Guadalupe, los grupos de danzantes organizan actividades para recaudación de fondos que les permitan confeccionar los vestuarios, tocados, calzado, instrumentos, ornamentos, y la alimentación no solo de los danzantes, sino de los familiares y amigos que acompañan a los matachines en las peregrinaciones, y que proporcionan apoyo médico, reparan la indumentaria y hacen compañía, evitando que los espectadores e incluso los automóviles afecten el recorrido.

Un vestuario lleno de significado

El vestuario es variable, pues cada parte del país tiene sus elementos característicos, es decir, hay danzantes que utilizan penachos, o bien tocados altos confeccionados con cuentas brillantes y listones, o bien solo sombreros y pañuelos. Sin embargo, las “nahuillas” son el elemento tradicional que puede encontrarse casi en todo México. Se trata de dos rectángulos largos de tela que se amarran desde la cintura y cubren las piernas por delante y detrás, abajo de la nahuilla se utilizan pantalones de mezclilla, o del que se disponga. Estas nahuillas están decoradas con carrizo, cuentas, listones, y el objetivo es que suenen al momento de danzar; funcionan como un instrumento más que acompañan las sonajas, los violines y los tambores, que acompañan la danza.

Martha García, responsable del vestuario de los Matachines en Ciudad Juárez, Chihuahua, explica que cada elemento tiene también un significado, pues la vestimenta cuenta con 5 partes: “la cabecera, el centro, los pies, y los dos brazos de la Santa Cruz, que es lo mismo que se hace en el tendido de la palma, con cinco veladoras”. En la parte del pecho o espalda, los grupos se identifican con su escudo, que puede ser la imagen de la Virgen de Guadalupe, acompañado del nombre del grupo.

El calzado es variable, aunque tradicionalmente se utilizan “huaraches”, unas sandalias de cuero utilizadas en México. Debido a las condiciones geográficas y climatológicas, los danzantes han comenzado a usar zapatos, deportivos, o incluso zapatos confeccionados específicamente para este propósito.

En la víspera del 12 de diciembre, es común que los grupos se reúnan desde la tarde para comer juntos y hacer oración previa a la peregrinación. Normalmente se rezan uno o dos Rosarios para encomendar la salud y seguridad de los danzantes y acompañantes durante su camino. Una vez en el punto de partida, en donde confluyen todos los matachines que formarán parte del recorrido que los llevará a la basílica de Guadalupe de su propia ciudad, o al templo de la Virgen que consideren propio. Los matachines se organizan: un capitán al frente con el estandarte de la Virgen, y el resto de los participantes en dos hileras, quienes van al frente son los monarcos. Todos llevan tambores, arcos y sonajas, y son los monarcos quienes marcan el ritmo de la danza.

No hay edad ni género para ser matachín. Los grupos se conforman de niños de 8 años hasta adultos mayores -normalmente el capitán o capitana- de incluso 90 años o más. Como sentencia Don Felipe: “Así como no hay edad para orar, no hay edad para conocer a Dios, no hay edad para servirle, un niño tiene la oración más preciosa y un viejo tiene la oración más sincera… así mismo no hay edad para ser matachín, mientras el cuerpo aguante… Mi padre danzó y fue capitán por 40 años, murió danzando casi casi, y yo igual, hasta que el cuerpo aguante yo sigo danzando”.

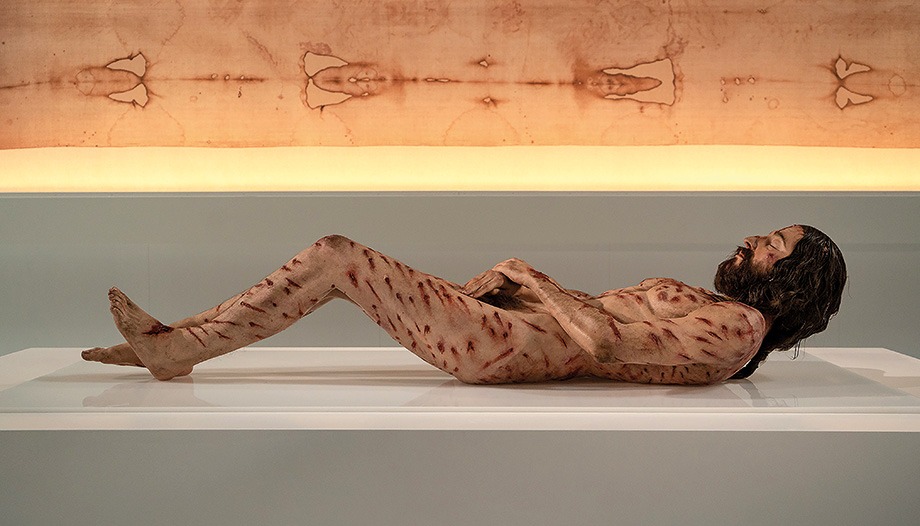

El autorCitlalli Sánchez y Pablo A. Zubieta  Jesucristo en el centro de la vida cristiana y de la evangelización

Jesucristo en el centro de la vida cristiana y de la evangelización ¿Cómo queda la clase de Religión en la LOMLOE?

¿Cómo queda la clase de Religión en la LOMLOE?