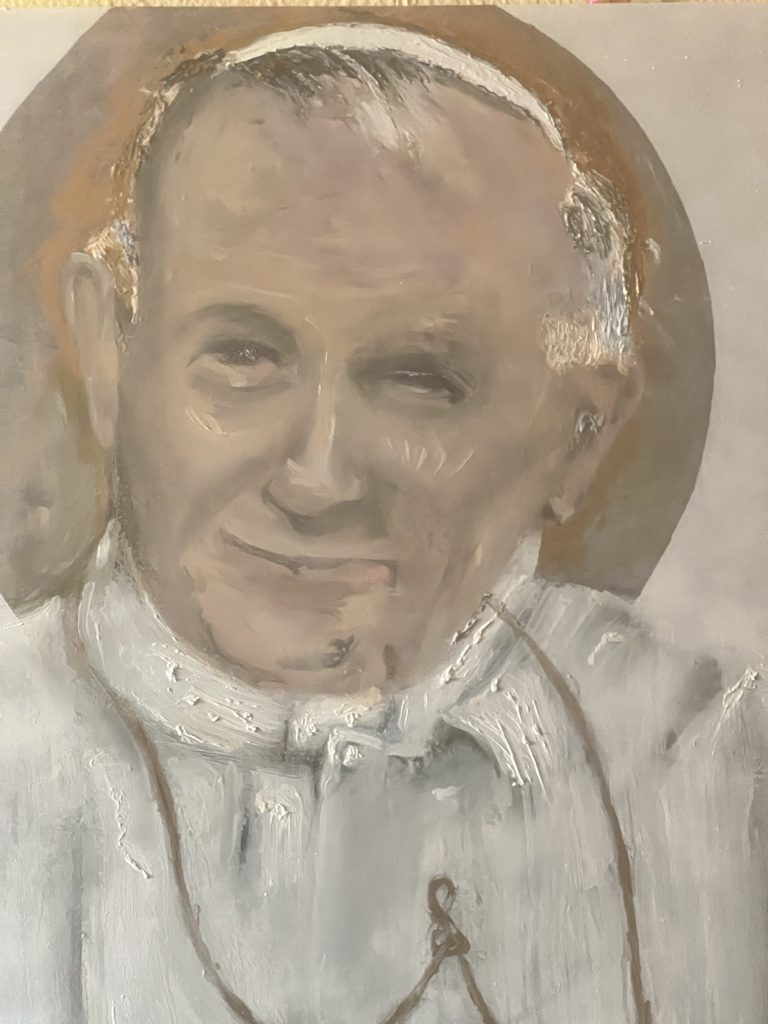

El primer encuentro entre el Papa Francisco y Benedicto XVI tuvo lugar pocos días después de la elección del actual Pontífice, el 23 de marzo de 2013, con un cálido abrazo en el helipuerto de Castel Gandolfo, la residencia donde el Papa emérito había pasado el periodo de sede vacante.

Ambos aparecieron vestidos de blanco y antes de reunirse en la biblioteca privada se detuvieron en oración en la capilla, uno junto al otro; Francisco había cedido el lugar de honor sentándose en los bancos con Benedicto: «somos hermanos».

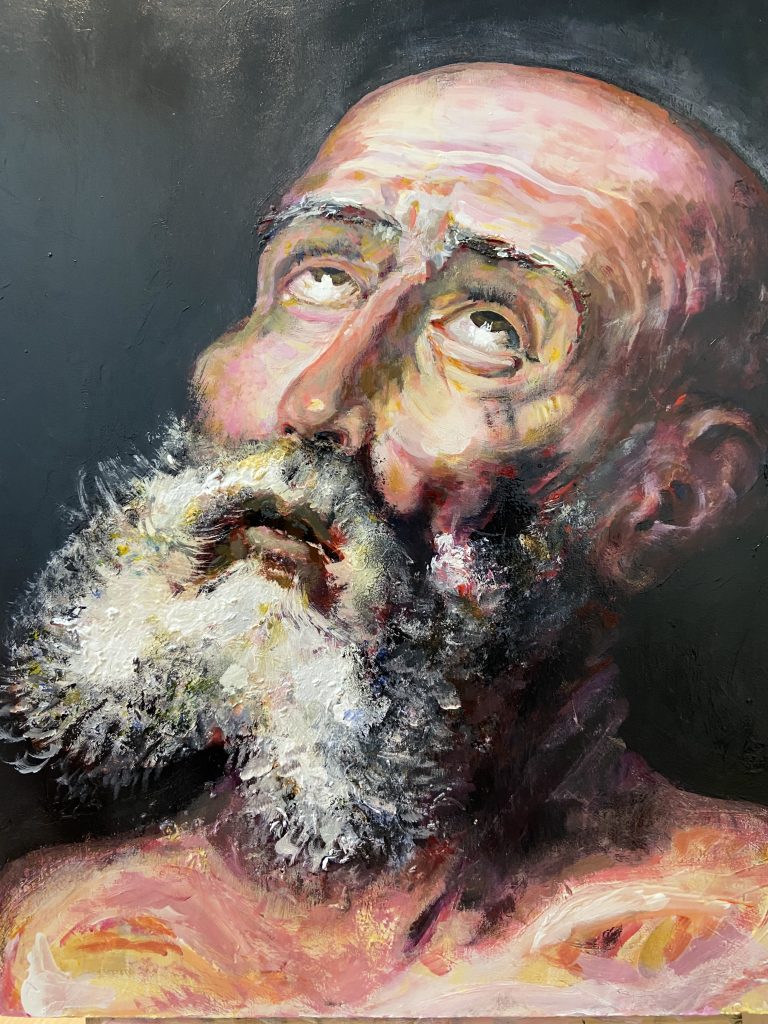

Nos enseñó humildad

Significativo fue el regalo que Francisco llevó ese día a su predecesor, el icono de Nuestra Señora de la Humildad: «No la conocía, enseguida pensé en ella, nos enseñó la humildad». Unos meses más tarde, ambos se reunieron en los Jardines Vaticanos para la bendición de la nueva estatua de San Miguel Arcángel, patrón del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Al año siguiente, en 2014, hubo un nuevo abrazo entre el Pontífice reinante y el emérito, el 28 de septiembre en la plaza de San Pedro, con motivo del gran encuentro con los ancianos organizado por la Pontificia Academia para la Vida; en 2015 las cámaras filmaron un nuevo saludo y abrazo en junio, antes de que Benedicto XVI partiera para un nuevo periodo de descanso en Castel Gandolfo.

Ese mismo 2015, Benedicto XVI vuelve a estar presente junto al Papa Francisco en una ceremonia pública, esta vez para la ceremonia de apertura de la Puerta Santa de la Basílica Vaticana, el 8 de diciembre, con motivo del inicio del Jubileo de la Misericordia.

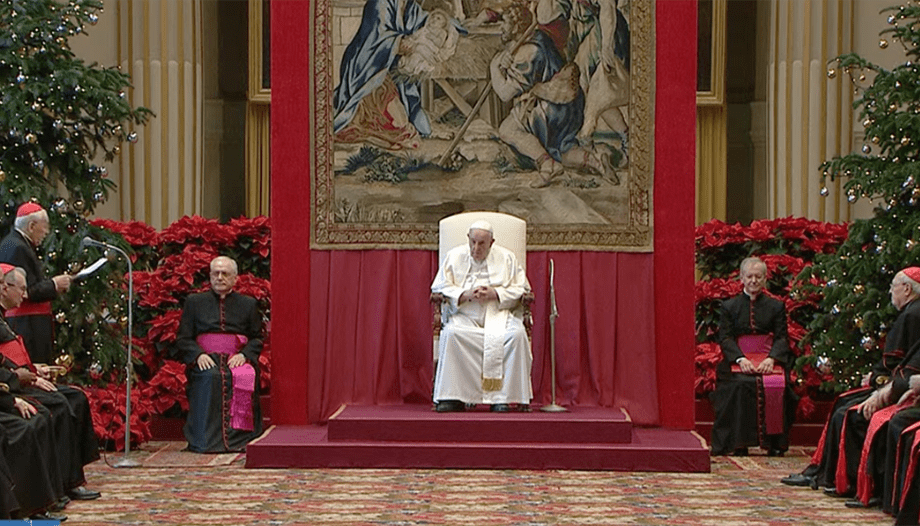

El 28 de junio de 2016 se celebró también en la Sala Clementina un acto conmemorativo del 65 aniversario de la ordenación sacerdotal del Papa emérito, en presencia de numerosos cardenales de la Curia Romana. En su discurso, Francisco destacó el amor testimoniado por Benedicto XVI, describiéndolo como una «nota que domina una vida gastada en el servicio sacerdotal y en la teología».

Otros encuentros frecuentes y públicos tuvieron lugar entre ambos al final de cada Consistorio para la creación de nuevos cardenales, subiendo puntualmente todo el grupo al monasterio Mater Ecclesiae para saludar al Papa emérito y tener un momento de oración en la capilla de la residencia. Luego están las numerosas reuniones privadas y el continuo intercambio de llamadas telefónicas, incluso en vísperas de cada viaje al extranjero.

Ministerio oculto

En los diez años de su pontificado, el Papa Francisco se ha referido a menudo a su predecesor, pidiendo oraciones por su «ministerio oculto» y agradeciéndole su apoyo a la Iglesia mediante la oración. Oraciones que siempre ha pedido corresponder hacia el Papa emérito. Además de en ocasiones oficiales, como la entrega del «Premio Ratzinger» promovido por la Fundación vaticana del mismo nombre, el Pontífice reinante también habló de Benedicto XVI durante audiencias, ángelus o entrevistas con periodistas.

La primera referencia se remonta sin duda a la misma noche de su elección desde la Logia de la Basílica Vaticana: «En primer lugar, quisiera hacer una oración por nuestro Obispo emérito»; «para que el Señor le bendiga y la Virgen le proteja».

Teología hecha de rodillas

En 2013, con motivo de la concesión del Premio Ratzinger de ese año, Francisco expresó «gratitud y gran afecto» por su predecesor, valorando el trabajo que había realizado con la publicación de los libros sobre Jesús de Nazaret, a través de los cuales «hizo un don a la Iglesia, y a todos los hombres, de lo que tenía de más precioso: su conocimiento de Jesús», madurado a través de una teología hecha «de rodillas».

Un hombre de fe, tan humilde

En su viaje de regreso de Tierra Santa, en mayo de 2014, respondiendo a los periodistas que le preguntaban si en el futuro seguiría la opción de su predecesor de dejar el papado prematuramente, Francisco dijo de Benedicto XVI: «es un hombre de fe, tan humilde»; «debemos mirarlo como una institución».

Como tener al abuelo sabio en casa

Unos meses más tarde, de regreso esta vez en agosto de su viaje a Corea, los periodistas le preguntaron específicamente por su relación con el Papa Ratzinger, y Francisco dijo en primer lugar que Benedicto XVI con su gesto había instituido de hecho el papado emérito, abriendo «una puerta que es institucional, no excepcional». En cuanto a las relaciones, «es de hermanos, de verdad»; «le siento como si tuviera un abuelo en casa por sabiduría», «me hace bien escucharle». También me anima mucho».

«Como tener al abuelo sabio en casa», repitió Francisco en el encuentro con los ancianos en septiembre de 2014, cuando agradeció públicamente a Benedicto XVI su presencia en el acto.

El 16 de abril de 2015, durante la misa matutina en la Casa Santa Marta, con motivo del 88 cumpleaños del emérito, Francisco invitó a los presentes a unirse a él en la oración por Benedicto XVI, «para que el Señor lo sostenga y le dé mucha alegría y felicidad».

Gran hombre de oración y coraje

En junio de 2016 fue el turno de una nueva pregunta de los periodistas en el vuelo de regreso de Armenia. Aquí Francisco añadió que para él «es el hombre que guarda mis hombros y mi espalda con su oración». Entre otras cosas, ‘es un hombre de palabra, un hombre recto, íntegro’, ‘un gran hombre de oración, de coraje’.

Madurez, dedicación y fidelidad

Después, el acto de conmemoración del 65 aniversario de su sacerdocio, ese mismo mes, donde Francisco añadió que del pequeño monasterio donde reside Benedicto XVI «emana una tranquilidad, una paz, una fuerza, una confianza, una madurez, una fe, una entrega y una fidelidad que tanto bien me hacen y tanta fuerza me dan a mí y a toda la Iglesia».

Para el ‘Premio Ratzinger’ 2016 infalible – «una vez más»- la expresión de «nuestro gran afecto y gratitud» por Benedicto XVI, «que sigue acompañándonos incluso ahora con su oración».

Presencia discreta y alentadora

«Su oración y su presencia discreta y alentadora nos acompañan en nuestro camino común; su obra y su magisterio siguen siendo un legado vivo y precioso para la Iglesia y para nuestro servicio», fueron las palabras pronunciadas en el mismo aniversario al año siguiente. Ratzinger, para el Papa Francisco, «sigue siendo un maestro y un interlocutor amigo para todos aquellos que ejercen el don de la razón para responder a la vocación humana de la búsqueda de la verdad».

La estima, el afecto y la gratitud se repiten en los años siguientes. En 2019, el Papa Francisco expresa su agradecimiento «por la enseñanza y el ejemplo que nos ha dado de servir a la Iglesia reflexionando, pensando, estudiando, escuchando, dialogando y rezando, para que nuestra fe se mantenga viva y consciente a pesar de los tiempos y las situaciones cambiantes, y para que los creyentes sepan dar razón de su fe en un lenguaje capaz de ser comprendido por sus contemporáneos y de entrar en diálogo con ellos, para buscar juntos los caminos del encuentro con Dios en nuestro tiempo».

El contemplativo del Vaticano

Al final del Ángelus del 29 de junio de 2021, 70 aniversario de la ordenación sacerdotal de Benedicto XVI, Francisco le llamó «querido padre y hermano», «el contemplativo del Vaticano, que pasa su vida rezando por la Iglesia y por la diócesis de Roma, de la que es obispo emérito». A continuación, le agradeció su «testimonio creíble» y su «mirada continuamente dirigida hacia el horizonte de Dios».

En la entrega del Premio Ratzinger 2022, Francisco reiteró que «para mí no faltan momentos de encuentro personal, fraterno y afectuoso con el Papa emérito», destacando cómo todos sienten «su presencia espiritual y su acompañamiento en la oración por toda la Iglesia: esos ojos contemplativos que siempre muestra».

Testigo de amor hasta el final

Por último, no podemos olvidar la referencia a la audiencia general después de Navidad, el 28 de diciembre de 2022, cuando invitó a los presentes y a toda la Iglesia a intensificar la oración por él «que en el silencio sostiene a la Iglesia», para que el Señor «le sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia, hasta el final».

"Las familias tienen que sentir el apoyo de la administración"

"Las familias tienen que sentir el apoyo de la administración"