África se prepara para recibir al Papa

África se prepara para recibir al Papa El Patriarca y el Papa: un ecumenismo de solidaridad

El Patriarca y el Papa: un ecumenismo de solidaridad Una referencia mundial. Ecumenismo en Finlandia

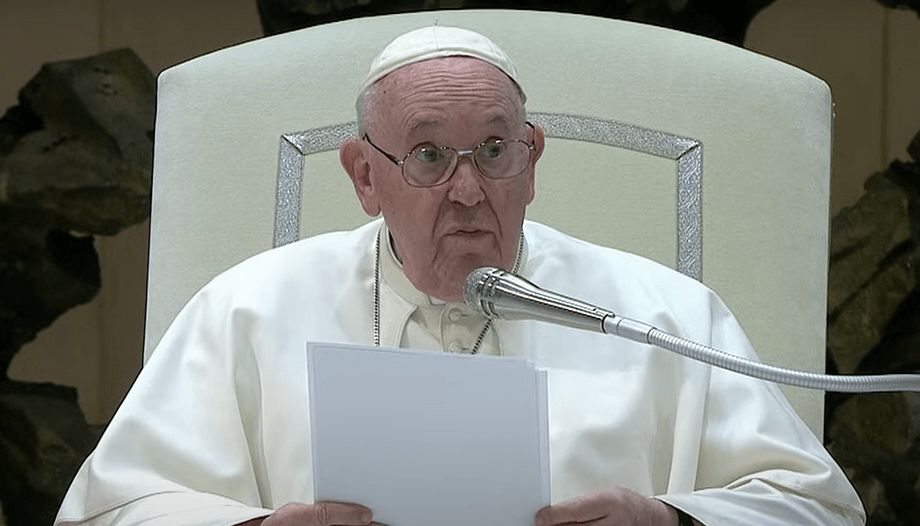

Una referencia mundial. Ecumenismo en Finlandia “Ucrania sufre y merece la paz”, afirma el Papa en la Jornada de oración

“Ucrania sufre y merece la paz”, afirma el Papa en la Jornada de oraciónLa presencia en Roma del Consejo Pan-ucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas, con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, es una noticia que no debe subestimarse. En efecto, en el contexto de la guerra en Ucrania, esta asociación de organizaciones religiosas, independiente, no financiada por el gobierno, tiene un peso importante.

Desde los tiempos de la anexión de Crimea y de las repúblicas auto-proclamadas de Donbass y Luhansk, las crisis que forman parte integrante de la guerra que estalló hace ya un año, esta organización, que representa al 95 % de las confesiones religiosas de Ucrania, ha estado presente sobre el terreno, ha ayudado a la población, y ha colaborado con el gobierno para que las leyes se ajustaran al sentimiento religioso de la nación.

Su visita, por tanto, es un hecho importante, que tiñe la Semana de Oración por la unidad de los cristianos de un matiz nuevo, pero no desconocido en el diálogo ecuménico: la búsqueda de la paz.

Esta parece ser una característica del Papa Francisco. Desde hace tiempo, el Papa programaba un “viaje ecuménico” a Sudán del Sur, que realizará junto con el Arzobispo de Canterbury y el Moderador de la Iglesia de Escocia. Lo hará del 3 al 5 de febrero, después de que en 2019, cuando el viaje parecía inminente, el Papa convocara al Vaticano a los líderes sur-sudaneses para un retiro espiritual. Y en esa ocasión Justin Welby estaba allí.

Y aún más recientemente, el Papa ha hecho un llamamiento humanitario para que se ponga fin al bloqueo azerbaiyano en el corredor de Lachin, la única carretera que conduce de Ereván a la capital de Nagorno Karabaj, Stepanekart, y la única fuente de sustento. Un llamamiento que respondía también a una petición concreta del Catholicos Karekin II, jefe de la Iglesia Apostólica Armenia, con quien el Papa Francisco está siempre en contacto y que, por cierto, se encontraba en el Vaticano cuando comenzó la última guerra armenio-azerbaiyana por Nagorno Karabaj.

El ecumenismo y la guerra en Ucrania

Ciertamente, el compromiso ecuménico parece ser aún más crucial en el caso de la guerra en Ucrania. No hay que olvidar que Rusia sintió que había perdido definitivamente el control sobre Ucrania cuando el Patriarca Bartolomé aceptó el nacimiento de una Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Era 2018. Hasta entonces, Ucrania era considerada territorio canónico del Patriarcado de Moscú.

La decisión de Bartolomé produjo el llamado “cisma ortodoxo”, y llevó a la decisión del Patriarcado de Moscú de abandonar todas las mesas co-presididas por el Patriarcado de Constantinopla. Moscú, sin embargo, siempre ha mantenido una relación con Roma, que se mantuvo constante hasta el estallido de la guerra.

Incluso había planes para un segundo encuentro entre el Patriarca Kirill de Moscú y el Papa Francisco, y todo estaba preparado para que tuviera lugar en Jerusalén en junio. Pero la reunión no se celebró, ni se hizo oficial su preparación. Fue entonces el Papa Francisco quien reveló todo el asunto en una entrevista, entre otras cosas revelando también detalles sobre la videoconferencia que había mantenido con el Patriarca Kirill el 6 de marzo. En aquella ocasión, el Papa contó que le había dicho a Kirill que no fuera un “monaguillo del Estado”.

Moscú no se lo tomó bien. Después de Jerusalén, existía la posibilidad de una reunión en Kazajstán durante el Encuentro de Líderes y Religiones Mundiales: el Papa Francisco habría asistido, y Kirill también. Pero Kirill retiró su presencia poco antes del acto, y Francisco sólo pudo reunirse en Astana con el metropolita Antonij, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores de Moscú.

¿Es realmente un hielo institucional? Mucho dependerá de cómo se desarrolle la visita del Consejo Pan-ucraniano de Iglesias. Porque entre los miembros del Consejo se encuentra también el metropolita Onufry, que dirige la Iglesia ortodoxa ucraniana y por primera vez vendrá al Vaticano en calidad de tal. Los detalles marcarán la diferencia.

En cualquier caso, está claro ahora que la paz en Ucrania pasa también por el diálogo ecuménico y, sobre todo, por cómo se resuelvan los conflictos entre las Iglesias hermanas. El Consejo es un ejemplo de cómo es posible trabajar juntos. La guerra lo hace todo mucho más difícil.

Tanto es así que el cardenal Koch, que dirige el Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, no dejó de condenar la postura del Patriarcado de Moscú apoyando la guerra. Según el cardenal, que habló en una entrevista con el diario católico alemán “Die Tagespost”, la unidad religiosa de ucranianos y rusos, surgida del bautismo del príncipe Vladimir en 988, “es hoy cruelmente refutada: si rusos y ucranianos han nacido del mismo baño bautismal, pero los rusos atacan hoy a los ucranianos y hacen la guerra, entonces se niega la unidad. En mi opinión, es herejía que el Patriarca se atreva a legitimar la brutal y absurda guerra de Ucrania por razones pseudo- religiosas”.

La situación ecuménica

Las palabras del cardenal Koch parecieron enseguida inusitadamente duras. Entre otras cosas, porque cayeron en un momento especialmente favorable del diálogo, en varios frentes.

En efecto, el Dicasterio ecuménico del Vaticano había dado muchos pasos adelante en el curso del año pasado, en la publicación de un documento conjunto católico-ortodoxo sobre la sinodalidad y el primado en el segundo milenio. El documento, que debería estar casi listo, representa un paso más en la comprensión de la primacía entre las Iglesias cristianas, el verdadero núcleo de la cuestión cuando se trata de la división ecuménica.

Además se está trabajando en un documento conjunto católico-protestante, cuyo título provisional es “En camino hacia una comprensión común de las Iglesias. Comparaciones, profundizaciones, perspectivas”. Por último, católicos y anglicanos están trabajando en un documento conjunto que reflexiona sobre la herencia común a partir de las enseñanzas de Tomás de Aquino.

Los documentos no son sólo un ejercicio de estilo. Representan puntos de llegada importantes en el diálogo, que permiten limar las diferencias teológicas y continuar avanzando en el camino hacia la unidad de los cristianos.

Un camino difícil, pero que parece estar dando pasos decisivos. El objetivo está fijado para 2025, cuando se celebrará el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el primer y último concilio ecuménico de la Iglesia indivisa. Por una feliz coincidencia, en ese año la Pascua católica (calculada sobre la base del calendario gregoriano) y la Pascua ortodoxa (que sigue el calendario juliano) caerán el mismo día.

A menudo se ha hablado de la idea de fijar una fecha común para la Pascua como punto de partida o de llegada. La circunstancia de 2025 podría ser un momento importante de reflexión. En 2025 también debería celebrarse la Cuarta Asamblea Ecuménica Europea, que será una cita a tener en cuenta para valorar la situación ecuménica en Europa.

De aquí a 2025 quedan sólo dos años, y sólo cabe esperar que las semillas sembradas en estos años puedan crecer. El Papa Francisco ha hablado a menudo de un ecumenismo de la sangre. Ciertamente existe un ecumenismo práctico que lleva a las diferentes confesiones cristianas a trabajar juntas por el bien común. Son acciones que aportan ejemplos de unidad, pero no consiguen formalizarla. Hace falta, precisamente, una conciencia teológica. Y esa es a la que se debe aspirar especialmente.

El ecumenismo para la reconciliación entre los pueblos

Un ejemplo será precisamente el viaje del Papa Francisco a Sudán del Sur. En la joven nación africana, el Consejo Ecuménico de las Iglesias lleva a cabo enérgicamente el trabajo de campo, incluida la labor diplomática. Los hospitales son cristianos, las escuelas son cristianas, las instituciones que se sostienen son cristianas, ante un Estado que aún no ha logrado estructurarse.

No es casualidad que el Papa quisiera que el viaje fuera ecuménico, dando así también una clara señal a los dirigentes de la nación. Pero también es una señal para el mundo: la paz puede perseguirse cooperando juntos, caminando juntos, aunque estemos teológicamente divididos.

La reconciliación ecuménica es, pues, esencial para lograr una verdadera reconciliación entre los pueblos. Así, el tema de la Semana de Oración por la unidad de los cristianos adquiere un significado aún mayor. La paz ecuménica sirve para reescribir la historia sin prejuicios, odios ni rencores, sino con la conciencia de saber mirar las razones de los demás. Es, en definitiva, un antídoto contra la “cultura de la cancelación”, que reescribe la historia dejando de lado las religiones. Ocurre con las narrativas de la guerra de Ucrania, por ejemplo. Así, el camino ecuménico se convierte en un verdadero camino de reconciliación entre los pueblos. Es cierto hoy más que nunca: el ecumenismo es el camino hacia la paz.