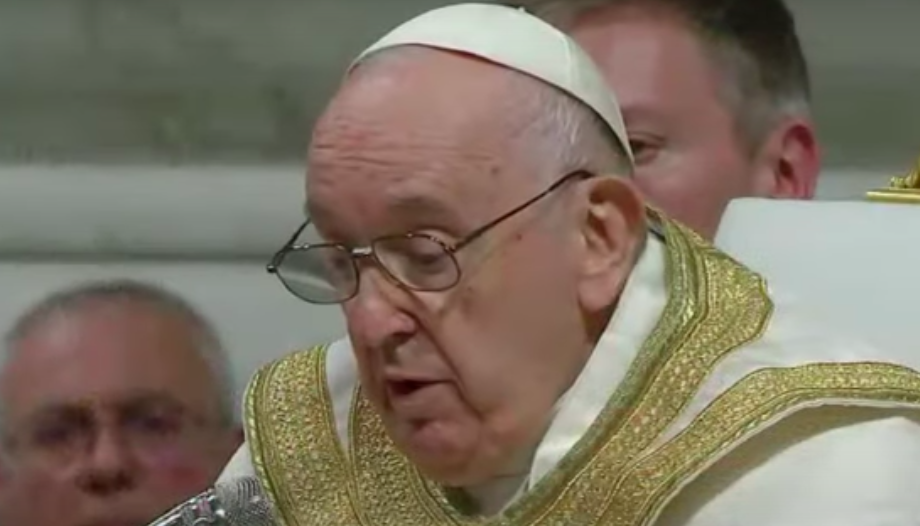

Las enseñanzas del Papa sobre el sentido de la cuaresma –la preparación de la Pascua–, a partir del miércoles de ceniza, se han centrado en los Ángelus de estos domingos. En ellos pisa sobre las huellas de los pasajes del Evangelio que la liturgia propone: las tentaciones del Señor, su transfiguración, el encuentro con la mujer samaritana, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro.

Tiempo de “volver a lo esencial”

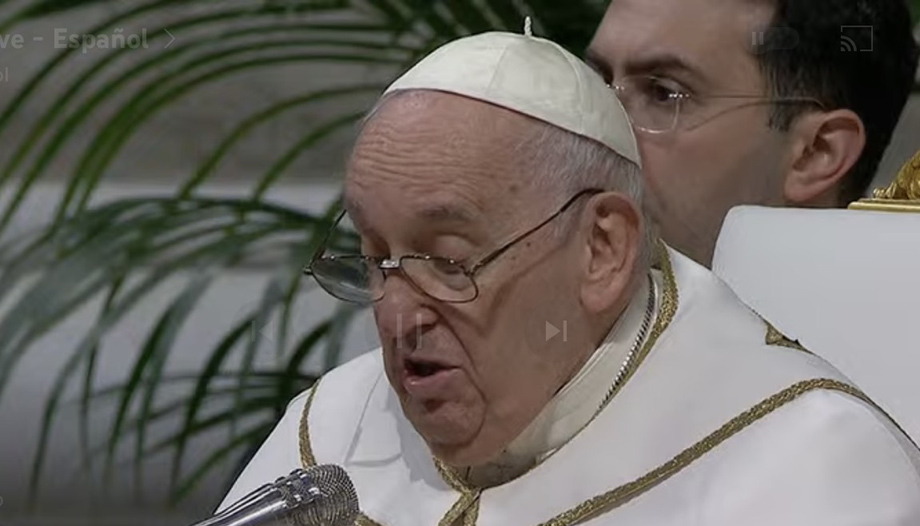

En su homilía del miércoles de ceniza, celebrado en la basílica de Santa Sabina (22-II-2023), el Papa presentó la cuaresma –en cuanto síntesis apretada de una dimensión importante de la vida cristiana– como “el tiempo favorable para volver a lo esencial”; es decir, “para despojarnos de lo que nos pesa, para reconciliarnos con Dios, para reavivar el fuego del Espíritu Santo que habita escondido entre las cenizas de nuestra frágil humanidad. Volver a lo esencial”. Un tiempo de gracia para “volver a lo esencial, que es el Señor”. Así,el rito de la ceniza nos introduce en este camino de regreso, nos invita –subrayaba Francisco– “a volver a lo que realmente somos y a volver a Dios y a los hermanos”.

“Dios también vive la Cuaresma”

En esa frase se apoyó para distinguir dos pasos. La Cuaresma, primero, como un tiempo de “volver a lo que somos”. ¿Y qué somos? Somos criaturas que venimos de la tierra y necesitamos del Cielo, pero antes volveremos al polvo, y luego resurgiremos de nuestras cenizas. Dios nos ha creado, somos suyos, le pertenecemos. Y el Papa formuló algo bastante original: “Como Padre tierno y misericordioso, Él también vive la Cuaresma, porque nos desea, nos espera, aguarda nuestro regreso, Y siempre nos anima a no desesperar, incluso cuando caemos en el polvo de nuestra fragilidad y de nuestro pecado”.

Dios “sabe muy bien que no somos más que polvo” (Sal 103, 14). Y, observa el sucesor de Pedro: “Nosotros, sin embargo, muchas veces lo olvidamos, pensando que somos autosuficientes, fuertes, invencibles sin Él; usamos maquillaje para creernos mejores de lo que somos. Somos polvo”.

De ahí la necesidad de despojarnos “del afán de ponernos en el centro, de ser los primeros de la clase, de pensar que sólo con nuestras capacidades podemos ser protagonistas de la vida y trasformar el mundo que nos rodea”.

Con otras palabras, es este “’un tiempo de verdad’ para quitarnos las máscaras que llevamos cada día aparentando ser perfectos a los ojos del mundo; para luchar, como nos ha dicho Jesús en el Evangelio, contra la falsedad y la hipocresía. No las de los demás, sino las nuestras; mirarlas a la cara y luchar”.

Salir del baluarte del yo

Al volver a lo esencial de lo que somos antes Dios –continúa el Papa–, la Cuaresma se nos aparece como “tiempo favorable para reavivar nuestras relaciones con Dios y con los demás; para abrirnos en el silencio a la oración y a salir del baluarte de nuestro yo cerrado; para romper las cadenas del individualismoy del aislamiento y redescubrir, a través del encuentro y la escucha, quién es el que camina a nuestro lado cada día, y volver a aprender a amarlo como hermano o hermana”.

¿Cómo lograr todo esto? La Cuaresma nos propone recorrer tres grandes vías: la limosna, la oración y el ayuno. Si nos ponemos humildemente bajo la mirada del Señor, entonces “la limosna, la oración y el ayuno no se quedan en gestos exteriores, sino que expresan quiénes somos verdaderamente: hijos de Dios y hermanos entre nosotros”.

Por tanto, estos son “días favorables para recordarnos que el mundo no se cierra en los estrechos límites de nuestras necesidades personales […], para dar a Dios la primacía de nuestra vida, […] para frenar la dictadura de las agendas siempre llenas de cosas por hacer; de las pretensiones de un ego cada vez más superficial y engorroso; y de elegir lo que de verdad importa”.

En el camino hacia la Pascua –propone el obispo de Roma– “fijemos nuestra mirada en el Crucificado […]. Y al final del trayecto encontraremos con más alegría al Señor de la vida; lo encontraremos a Él, al único que nos hará resurgir de nuestras cenizas”.

Con el diablo no se dialoga

El segundo domingo (Ángelus, 26-II-2023) Francisco contempló la escena de las tentaciones del Señor y su combate contra el diablo (cfr. Mt 4, 1-11). Este, especialista en dividir, intenta separar a Jesús del Padre, “apartarlo de su misión de unidad para nosotros”. Esa unidad que consiste en hacernos participar del amor que une a las Personas divinas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Los venenos de la división

El Papa interpreta la escena: “El maligno intenta entonces instilar en Él [Jesús] tres ‘venenos´ potentes con el fin de paralizar su misión de unidad. Y estos venenos son el apego –el apego a necesidades como el hambre–, la desconfianza –hacia su Padre– y el poder –la sed de poder–”.

Añade Francisco que son también tentaciones que el diablo emplea con nosotros, “con el fin de dividirnos del Padre y hacer que ya no nos sintamos hermanos y hermanas entre nosotros; las usa para llevarnos a la soledad y a la desesperación”.

Pero Jesús vence al diablo sin dialogar, sin negociar y sin discutir con Él. Le hace frente con la Palabra de Dios que habla de libertad respecto a las cosas (cfr. Dt 8, 3), de confianza (cfr. Dt 6, 16) y de servicio a Dios (cfr. Dt 6, 13).

De aquí toma pie Francisco para preguntarnos y aconsejarnos: “¿Qué lugar tiene en mi vida la Palabra de Dios? ¿Recurro a la Palabra de Dios en mis luchas espirituales? Si tengo un vicio o una tentación que se repite, ¿por qué no busco, haciendo que me ayuden, un versículo de la Palabra de Dios que responda a ese vicio? Luego, cuando llegue la tentación, lo recito, lo rezo confiando en la gracia de Cristo”.

La belleza luminosa del Amor

El segundo domingo de cuaresma nos sitúa en la transfiguración del Señor (cfr. Mt 17, 1-9), que manifiesta toda su belleza de Hijo de Dios. Se plantea el Papa una cuestión nada evidente para nosotros: “¿en qué consiste esta belleza?”. Y responde que no consiste en un efecto especial, sino que, puesto que Dios es Amor, consiste en “el esplendor del Amor divino encarnado en Cristo”. Los discípulos ya conocían el rostro del Amor, pero no se habían dado cuenta de su belleza.

Caminar, servir, amar

Ahora se les muestra así la belleza de Dios: como un anticipo del paraíso, que les prepare para saber reconocer esa misma belleza “cuando suba a la cruz y su rostro sea desfigurado”. Pedro habría querido detener el tiempo, pero Jesús no desea apartar a sus discípulos de la realidad de la vida, que incluye el camino para seguirlo hasta la cruz. “La belleza de Cristo –parece contestar Francisco a ciertos pensadores de la modernidad como Marx y Nietzsche– no es alienante, te lleva siempre adelante, no hace que te escondas: ¡sigue adelante!”.

Esta es una enseñanza para nosotros. Estando con Jesús es como “aprendemos a reconocer en su rostro la belleza luminosa del amor que se entrega, incluso cuando lleva las marcas de la cruz”.

Y no solo eso, sino que también podemos aprender a descubrir la luz del amor de Dios en los demás: “Es en su escuela donde aprendemos a captar la misma belleza en los rostros de las personas que cada día caminan junto a nosotros: los familiares, los amigos, los colegas, quienes en diversos modos cuidan de nosotros. ¡Cuántos rostros luminosos, cuántas sonrisas, cuántas arrugas, cuántas lágrimas y cicatrices hablan de amor en torno a nosotros! Aprendamos a reconocerlos y a llenarnos el corazón con ellos”.

La consecuencia ha de ser ponerse en marcha, “para llevar también a los demás la luz que hemos recibido, con las obras concretas del amor (cfr. 1 Jn 3, 18), sumergiéndonos con más generosidad en las tareas cotidianas, amando, sirviendo y perdonando con más entusiasmo y disponibilidad”.

La sed de Dios y nuestra sed

El evangelio del tercer domingo de Cuaresma presenta el encuentro de Jesús con la mujer samaritana (cfr. Jn 4, 5-42): “uno de los encuentros más hermosos y fascinantes” del Señor (cfr. Ángelus, 12-III-2023).

Él le pide a ella: “dame de beber”. Se trata, explica el Papa, de una “imagen de la humillación de Dios”. Jesús ha querido atarse a nuestra pobreza, a nuestra pequeñez, porque tenía y tiene sed de cada uno de nosotros.

Con un argumento de corte agustiniano, explica Francisco: “La sed de Jesús, en efecto, no es sólo física, expresa la sed más profunda de nuestra vida: es sobre todo sed de nuestro amor. Es más que un mendigo, tiene sed de nuestro amor. Y surgirá en el momento culminante de la pasión, en la cruz; allí, antes de morir, Jesús dirá: ‘Tengo sed’ (Jn 19, 28). Esa sed de amor que lo llevó a descender, a humillarse, a ser uno de nosotros”.

Pero es el Señor el que da de beber a la samaritana. Y le habla del agua viva del Espíritu Santo, que desde la cruz derrama, junto con su sangre, desde su costado abierto (cfr. Jn 19, 34).

Eso hace también con nosotros: “Jesús, sediento de amor, apaga nuestra sed con amor. Y hace con nosotros como con la samaritana: sale a nuestro encuentro en nuestra vida cotidiana, comparte nuestra sed, nos promete el agua viva que hace brotar en nosotros la vida eterna (cfr. Jn 4, 14)”.

Todos tienen (tenemos) sed

Jesús no solo pide de beber sino que, como hace con la samaritana,“nos pide que cuidemos la sed de los demás”: nos lo dicen tantos –en la familia, en el trabajo, en los demás lugares que frecuentamos– que tienen sed de cercanía, de atención, de escucha; nos lo dicen los que tienen sed de la Palabra de Dios y necesitan encontrar en la Iglesia un oasis donde beber agua. Nos lo dice nuestra sociedad, donde dominan las prisas, las prisas por consumir y sobre todo la indiferencia, esta cultura de la indiferencia genera aridez y vacío interior. “Y no lo olvidemos”, dice Francisco, “dame de beber es el grito de tantos hermanos y hermanas que carecen de aguapara vivir, mientras seguimos contaminando y desfigurando nuestra casa común, que también, exhausta y sedienta, tiene sed”.

También nosotros como la samaritana –propone Francisco– hemos de dejar de pensar en saciar nuestra sed (material, intelectual o cultural), “sino que con la alegría de haber encontrado al Señor podremos saciar a los demás: dar sentido a la vida de los otros, no como dueños, sino como servidores de esta Palabra de Dios que nos ha saciado, que nos sacia continuamente; podremos comprender su sed y compartir el amor que Él nos dio”.

Y nos invita el Papa a preguntarnos: “¿Tengo sed de Dios, me doy cuenta de que necesito su amor como el agua para vivir? Y luego, a mí que tengo sed, ¿me preocupa la sed de los demás, la sed espiritual, la sed material?”

Actitudes del corazón humano ante Jesús

En el cuarto domingo, el Evangelio muestra a Jesús que devuelve la vista a un hombre ciego de nacimiento (cfr. Jn 9, 1-41). “Pero este prodigio –observa Francisco– es acogido de mala manera por varias personas y grupos” (cfr. Ángelus, 19-III-2023). En sus actitudes se ven las actitudes fundamentales del corazón humano ante Jesús: “el corazón humano bueno, el corazón humano tibio, el corazón humano miedoso, el corazón humano valiente”.

De un lado están los discípulos, que, ante el problema del ciego, desean buscar un culpable, en lugar de preguntarse qué deben hacer ellos mismos.

Luego están los vecinos, que se muestran escépticos: no creen que el que ahora ve sea el mismo ciego de antes. Y sus padrestampoco quieren problemas, en particular ante las autoridades religiosas.

Todos ellos manifiestan ser “corazones cerrados ante el signo de Jesús, por diferentes motivos: porque buscan un culpable, porque no saben sorprenderse, porque no quieren cambiar, porque están bloqueados por el miedo”.

También nos pasa hoy, dice Francisco: “Ante algo que es realmente un mensaje de testimonio de una persona, un mensaje de Jesús, caemos en eso: buscamos otra explicación, no queremos cambiar, buscamos una salida más elegante que aceptar la verdad”.

Dejarse curar para ver

Y así llegamos a que el único que reacciona bien es el ciego. “Está feliz de ver, da testimonio de lo que le ha pasado del modo más sencillo: ‘Era ciego y ahora veo’. Dice la verdad”. No quiere inventar ni esconder nada, no teme el qué dirán, porque Jesús le ha dado su plena dignidad, sin pedirle ni siquiera el agradecimiento, y le ha hecho renacer.

“Y esto es claro” –apunta Francisco–, “sucede siempre: cuando Jesús nos sana, nos devuelve la dignidad, la dignidad plena de la curación de Jesús, una dignidad que nace de lo más profundo del corazón, que se apodera de toda la vida”.

Como suele hacer, Francisco nos interpela sobre la misma escena: “¿Qué posición tomamos, qué hubiésemos dicho entonces? […] ¿Nos dejamos aprisionar por el miedo al qué pensará la gente? […] ¿Cómo acogemos a las personas que tienen tantas limitaciones en la vida, sean físicas, como este ciego; sean sociales, como los mendigos que encontramos en la calle? ¿Acogemos esto como una maldición o como una oportunidad para acercarnos a ellos con amor?”.

Y nos aconseja el sucesor de Pedro que pidamos “la gracia de asombrarnos cada día de los dones de Dios y de ver las diversas circunstancias de la vida, incluso las más difíciles de aceptar, como oportunidades para hacer el bien, como hizo Jesús con el ciego”.

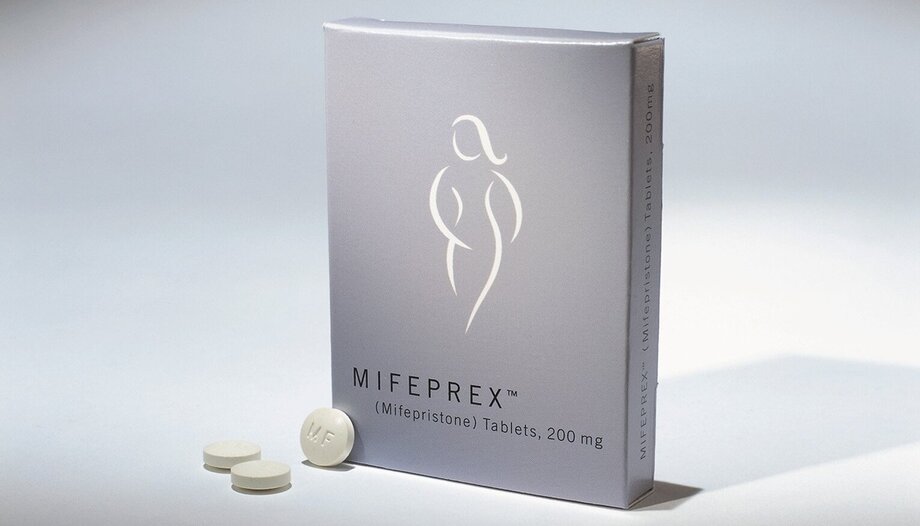

Michael McConnell: "Roe v. Wade fue uno de los dictámenes peor razonados de la historia del Tribunal Supremo"

Michael McConnell: "Roe v. Wade fue uno de los dictámenes peor razonados de la historia del Tribunal Supremo" Isabel Vaughan-Spruce: "El daño que el aborto inflige a las mujeres debería bastar para hacernos pro-vida"

Isabel Vaughan-Spruce: "El daño que el aborto inflige a las mujeres debería bastar para hacernos pro-vida"