“La gran mayoría prefiere no tener que vencer la pereza ni superar el temor que implica pensar por uno mismo, ni asumir los riesgos que conlleva, como la posibilidad de equivocarse, quedar en evidencia y tener que rectificar”, asegura el catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Valencia, profesor Aniceto Masferrer (Girona, España, 1971), en su reciente libro, ‘Libertad y ética pública’.

Conversar con Aniceto Masferrer exige honestidad intelectual. Y leerle también, porque defiende que “una sociedad es más madura y democrática cuando sus individuos son capaces de estrechar lazos de amistad, también con quienes no piensan como ellos, de ver en quienes discrepan de sus ideas como alguien que les ayuda y enriquece, y no como un incordio u obstáculo para su realización personal”.

En la entrevista, el intelectual se refiere a iniciativas de gente joven que promueven la creación de espacios para la libre expresión de las ideas, el diálogo y las relaciones interpersonales (@FreeThinkers.fu, It’s Time to Think, We are Seekers, entre otras).

Sobre éstos y algunos temas más, como la guerra de Ucrania, conversamos con Aniceto Masferrer, investigador y profesor en universidades europeas, americanas y de Oceanía, y autor prolífico.

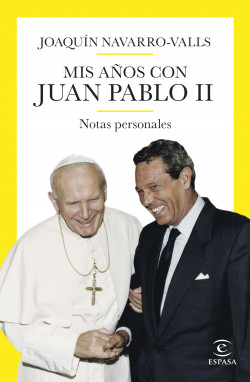

La libertad es tema central de su reciente libro ‘Libertad y ética pública’.

—Pienso que una vida no sería verdaderamente humana si se renunciara a amar en libertad, no sería realmente libre si se desentendiera de la verdad, y no podría acceder a la verdad quien no pensara por sí mismo. La libertad es un rasgo fundamental del ser humano. Una vida humana sin libertad, no es vida.

Según el mito posmoderno de la libertad, es bueno lo que uno quiere y malo lo que uno no quiere. No se admite que pueda ser malo algo que uno realmente quiere, ni pueda ser bueno algo que uno en realidad no quiere. Y es un ‘mito’ porque la misma realidad se encarga de desmentir semejante planteamiento. Como afirmó Ortega y Gasset, “toda realidad ignorada prepara su venganza”.

Y su discípulo Julián Marías señalaba que “se puede ‘de buena fe’ estar en la creencia de que 2 y 2 son 5. Lo malo es que cuando se obra de acuerdo con esa convicción, se tropieza con la realidad, porque ella no tolera las falsedades y se venga siempre de ellas. De ahí viene el fracaso de la vida”.

Es cierto, como apuntó T. S. Eliot, que “el género humano no puede soportar mucha realidad”, pero algunos parecen no soportar otra realidad o verdad que no coincida con sus deseos e intereses personales, actitud criticada por Bertrand Russell: “Me parece fundamentalmente deshonesto y dañino para la integridad intelectual, creer en algo sólo porque te beneficia y no porque pienses que es verdad”.

En la presentación se refirió a la necesidad de estimular el pensamiento crítico. ¿Por qué esa convicción?

—La gran mayoría prefiere no tener que vencer la pereza ni superar el temor que implica pensar por uno mismo, ni asumir los riesgos que conlleva, como la posibilidad de equivocarse, quedar en evidencia y tener que rectificar. Una parte importante de la ciudadanía prefiere formar parte de aquella masa amorfa de la que hablaba Ortega y Gasset (La rebelión de las masas), carente de personalidad, que no piensa por sí misma sino que necesita ser pensada por otra persona o colectivo –en ocasiones, victimizado–, limitándose a imitar y reproducir lo que ve en los demás.

La persona que no piensa por sí misma, renuncia a ser ella misma y entrega su libertad, sintiéndose así resguardada por una colectividad anónima de la que no se atreve ya a disentir. Se convierte en un cadáver viviente porque ya no es ella misma, ni siquiera es capaz de plantearse ser la persona que en realidad querría llegar a ser. Es la nueva ciudadanía que, creyendo disfrutar de una libertad que discurre al margen de la realidad, genera desengaño, vacío, ansiedad y frustración.

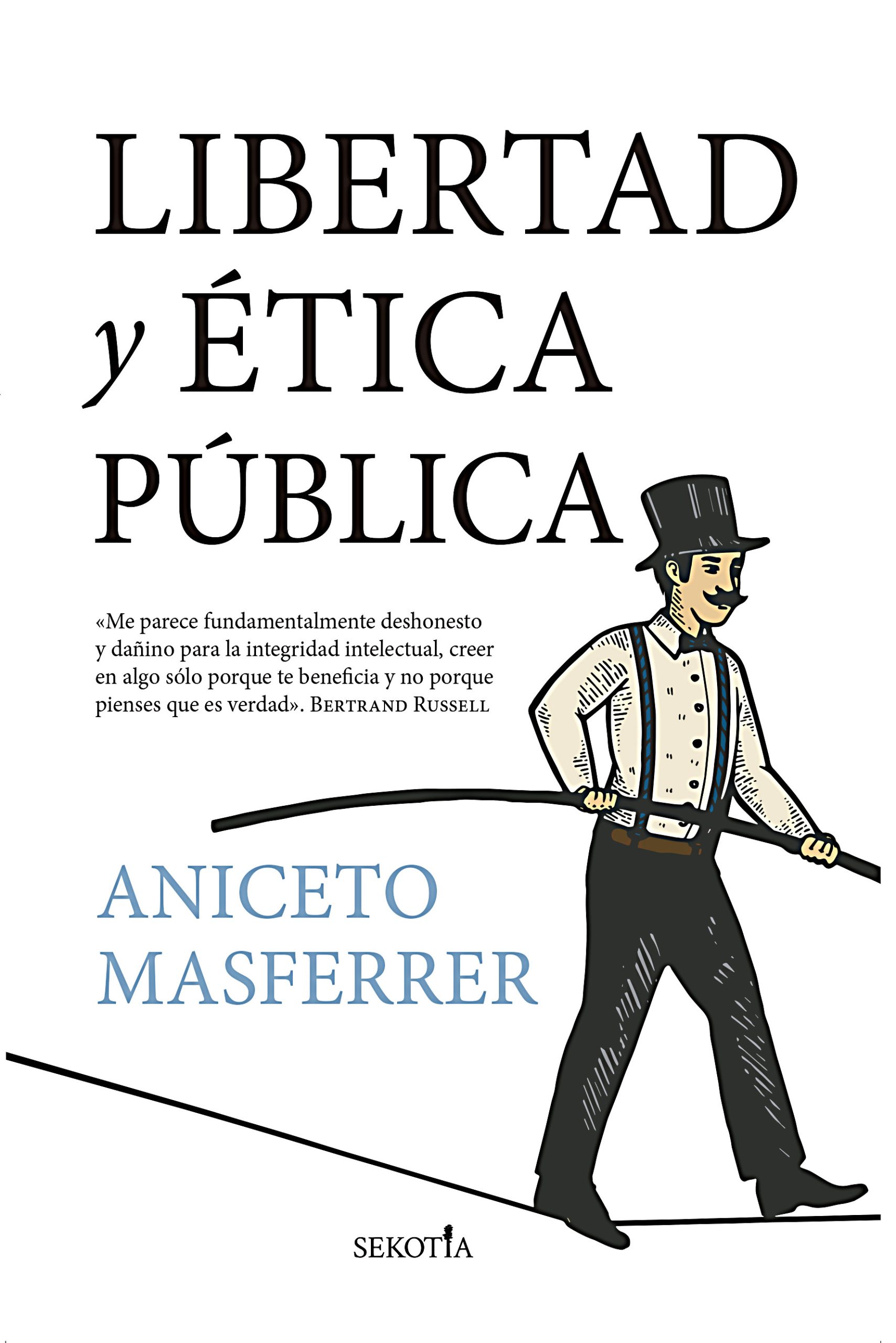

Libertad y ética pública

Autor: Aniceto Masferrer

Editorial: Sekotia

Páginas: 272

Año: 2022

También alude al fomento del diálogo, en particular con quien piensa de modo distinto. Por otra parte, sigue la escalada bélica en Ucrania.

—El ser humano tiene una tendencia al sectarismo, que le lleva a pensar que él sabe más que los demás, o que la pertenencia a un grupo le hace mejor que el resto. Nos cuesta aceptar que la verdad, la belleza y la justicia no son patrimonio exclusivo de nadie. Nadie posee toda la verdad, sino tan sólo partes de ella. Quizá sería incluso más certero decir que es la verdad la que posee a alguien. Pero no puede poseer a quien no dialoga, a quien no es capaz de tomarse en serio las razones de quienes no piensan como él.

Existen tres vías para acceder al conocimiento de la realidad: la observación, la reflexión y el diálogo. Sin diálogo no puede haber conocimiento de la realidad, ni posibilidad de avanzar o progresar como sociedad. De ahí la importancia de fomentar el pensamiento crítico y la expresión de las propias ideas en un clima respetuoso hacia todos, y en particular hacia quienes piensan de modo distinto. De lo contrario, el diálogo no es posible. Y sin diálogo, no cabe la convivencia pacífica en todos los ámbitos (familiar, social, nacional o entre las naciones). Cuando no hay diálogo, las diferencias se dirimen con la mera suma de los votos o con la violencia. Y el resultado suele ser la sinrazón y la muerte –tanto civil como natural– de las personas, como está sucediendo en Ucrania y en tantos otros países del mundo.

Señala en su libro que la libertad de expresión, incluyendo la discrepancia, y la cultura del diálogo, son claves para salvaguardar la democracia…

—La discrepancia viene exigida por una razón de educación elemental, y por otra de sentido común en la convivencia con personas con visiones distintas en el marco de una democracia plural. Pero existe otra razón aún más importante: sólo la discrepancia permite alcanzar una visión más amplia y completa de la realidad, que jamás es simple, llana y uniforme, sino rica, compleja y poliédrica. El científico Karl R. Popper afirmó que “el aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo”. También se ha dicho, y con razón, que “la capacidad de escuchar a gente inteligente que no está de acuerdo contigo es un talento difícil de encontrar” (Ken Follet). En efecto, es más fácil arrimarse a quienes nos complacen, como hacen los niños, porque, como dijo Kant, “¡Es tan cómodo ser menor de edad!”.

Sin embargo, una sociedad es más madura y democrática cuando sus individuos son capaces de estrechar lazos de amistad, también con quienes no piensan como ellos, de ver en quienes discrepan de sus ideas como alguien que les ayuda y enriquece, y no como un incordio u obstáculo para su realización personal. Tener amistad sólo con aquellas personas cuyas ideas nos complacen y compartimos, supone quedarse en la inmadurez, renunciar a una plenitud que implica partir del reconocimiento de que uno no tiene toda la verdad y que sólo me puedo ir acercando a ella escuchando y comprendiendo el punto de vista de los demás.

¿Por qué se ha sustituido la razón por la ideología?

—Hannah Arendt muestra, en Los Orígenes del Totalitarismo, la relación entre el totalitarismo y la ideología, y señala que “la dominación totalitaria (…) se orienta a la abolición de la libertad, incluso a la abolición de la espontaneidad humana en general”. En realidad, la libertad y la razón humanas son los grandes enemigos de la ideología.

Sin embargo, es erróneo pensar que esta amenaza se da tan sólo en regímenes políticos totalitarios (tanto de derechas como de izquierdas), que en muchos países occidentales este peligro está superado y que forma parte ya del pasado. Así pensaban a principios del siglo pasado, como describe Stefan Zweig en su novela Castellio contra Calvino. Conciencia contra violencia (1936).

Percibe usted una cierta apatía social. Se delega todo en los gobiernos o en el Estado, y nos conformamos.

—Benjamin Constant, en su famosa conferencia (‘De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos’) pronunciada en el Ateneo de París en febrero de 1819, ya advertía que una excesiva intervención del poder público “es siempre una molestia y un estorbo.” Y añadía: “Siempre que el poder colectivo quiere mezclarse en operaciones particulares, perjudica a los interesados. Siempre que los gobiernos pretenden hacer nuestros negocios, los hacen peor y de forma más dispendiosa que nosotros.”

Constant instaba a la sociedad a ejercer “una vigilancia activa y constante sobre sus representantes, y reservarse, en períodos que no estén separados por intervalos demasiado largos, el derecho de apartarles si se han equivocado y de revocarles los poderes de los que hayan abusado”.

Ligado a lo anterior. ¿Asistimos en Occidente al papel de Estados y gobiernos como agentes configuradores de los valores fundamentales que sustentan la convivencia? ¿O es excesiva esta percepción?

—Resulta sintomático que los políticos vean con buenos ojos la falta de implicación y participación del ciudadano en la vida pública, limitada tan solo –y en el mejor de los casos– a echar la papeleta en la urna cada cierto tiempo. La inmensa mayoría de la clase política actual parece razonar de forma muy similar a cómo lo expresaba Constant hace ya dos siglos: “¡Están completamente dispuestos a ahorrarnos cualquier preocupación, excepto la de obedecer y la de pagar! Nos dirán: ¿Cuál es en definitiva el objetivo de vuestro esfuerzo, de vuestro trabajo, de todas vuestras esperanzas? ¿No es acaso la felicidad? Pues bien, dejadnos hacer y os daremos esa felicidad. No, señores, no les dejemos hacer por muy conmovedor que resulte tan entrañable interés; roguemos a la autoridad que permanezca en sus límites, que se limite a ser justa. Nosotros nos encargaremos de ser felices”.

Y una cuestión que la ciudadanía jamás debería delegar en ningún poder –tampoco en el político– es la relativa a la configuración de la ética pública de la sociedad porque lo propio de una auténtica democracia liberal es que sean los ciudadanos los principales agentes configuradores de la ética pública.

Pienso que en una democracia libre y plural no debería ser el Estado el principal agente configurador de los valores fundamentales que sustentan la convivencia social. Tampoco los grandes grupos empresariales, mediáticos y financieros. De lo contrario, la democracia se corrompe y se convierte en demagogia, desembocando fácilmente en un régimen autoritario o totalitario.

Ese proceso de corrupción de la democracia se evita cuando la libertad política de una comunidad tiene como base la suma de las libertades individuales, no en abstracto, sino en su concreto y libérrimo ejercicio. Por eso, es fundamental que todo ciudadano piense por sí mismo, que exprese públicamente su pensamiento en un clima de libertad –con independencia de lo que piense–, y que contribuya, dentro de sus posibilidades, a configurar la ética pública de la sociedad en la que le ha tocado vivir.

Hace notar usted que en los argumentos que se ofrecen al presentar reformas legales, se habla de demandas sociales entonces casi inexistentes…, y luego lo legal se percibe como moral…

—En efecto, se está perdiendo la distinción entre la esfera de lo legal y de lo moral, tan importante en el pensamiento y la cultura jurídica occidental. En realidad, es una consecuencia de la falta de pensamiento crítico. Quien no piensa por sí mismo, tiende a creer que todo lo legal es moralmente lícito, y no cae en la cuenta de que algunas leyes aprobadas por el poder político pueden ser injustas porque no salvaguardan la dignidad y los derechos de todos, en particular de los más vulnerables.

La historia de los derechos humanos muestra esta realidad. El reconocimiento de determinados derechos ha sido, en muchas ocasiones, la respuesta a situaciones sociales moralmente insostenibles.

Insostenible era el trato que algunos colonos propiciaron a los indígenas en América (s. XVI); insostenibles eran los atropellos a la libertad religiosa y sus consiguientes guerras de religión (s. XVI y XVII); insostenible era el poder omnímodo de las monarquías absolutas (s. XVI-XVIII); insostenibles eran las condiciones de la mayoría de los trabajadores, así como el trato indigno a las mujeres, niños y personas sin trabajo, enfermas o discapacitadas (s. XIX y XX); insostenibles fueron las teorías filosófico-políticas que propiciaron ―o incluso justificaron― las dos guerras mundiales (s. XX).

Insostenible es el dualismo global existente en la actualidad, en donde algunos viven en la más completa opulencia a costa de muchos otros que carecen de lo indispensable para vivir con un mínimo de dignidad (agua potable, comestibles, vivienda, educación, comunicación, etc.), mientras el resto contempla ―con cierta complicidad e impotencia― la riqueza de unos y la indigencia de tantos otros; insostenible es que una parte del mundo lleve una vida consumista y hedonista, justificando el atropello a los derechos de los indefensos, de los seres más vulnerables, de aquellos que no pueden valerse por sí mismos, o de aquellos que cuando vengan ya no podrán disfrutar del mundo y del medio ambiente del que nosotros gozamos en la actualidad.

¿Qué propondría usted para fortalecer la sociedad civil? Conoce la historia y ha viajado por medio mundo…

—La clave es volver a la realidad, vivir en ella, no fuera de ella. Lo ilustraré con una anécdota de esta semana. Al contar a una administrativa de mi universidad que en unos días asistiría a un congreso con una ponencia sobre la libertad sexual en el Derecho penal moderno, me interrumpió y preguntó: “¿Libertad sexual o perversión de lo sexual?”. Le contesté diciéndole que no me parecía que fuera ese el mejor modo de plantear el tema en un congreso internacional celebrado en París, la ciudad que vivió la revolución de mayo del 68. Ella me dijo: “Hoy hay más perversión que libertad sexual”. Y añadió: “Lo que hay es mucha ignorancia. Cuando se pierde el contacto con la realidad, es muy fácil sacar las cosas de quicio y perder el sentido común. Esto es lo que ha pasado con el sexo en la sociedad actual”.

No hace falta tener una gran formación cultural para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, entre aquello que nos humaniza y lo que nos deshumaniza; ni tampoco disponer de un tiempo libre del que no disponemos. Sí es necesario, sin embargo, encontrar un ritmo vital que nos permita observar la realidad con más atención, reflexionar más críticamente sobre lo que acontece en el mundo –en nuestra vida y en la de los demás–, tener –encontrar o crear– espacios que fomenten la libre expresión de las propias ideas y el diálogo con todos – incluyendo a quienes piensan de modo distinto–, y promuevan relaciones interpersonales auténticas –presenciales, no virtuales– que nos permitan estrechar lazos de amistad y mutua colaboración en la búsqueda de lo auténtico, lo bueno y lo bello para el conjunto de la sociedad. Esto es una necesidad humana, una inclinación hacia lo auténticamente humano.

En esta línea, en los últimos meses han surgido en España varias iniciativas –de gente joven– que promueven precisamente la creación de espacios para la libre expresión de las ideas, el diálogo y las relaciones interpersonales (Free Thinkers, It’s Time to Think, We Are Seekers, entre otras). La gente necesita espacios de libertad donde poder pensar por sí misma, expresar sus ideas y dialogar, actividades que resultan difíciles o entrañan un alto riesgo si se llevan a cabo en la política, la universidad y en otros ámbitos profesionales y culturales.

Usted habla en su libro de la deshumanización y la politización del Derecho. De ambas cosas.

—El Derecho se deshumaniza cada vez que deja de proteger al desvalido, al que no tiene voz o no es capaz de hacerse oír en una sociedad aturdida por el fragor de un ritmo vital extenuante y el intento de descargar esa tensión con el entretenimiento y el placer, con el peligro –hoy, cierto y muy extendido– de caer en adicciones (redes sociales, pornografía, alcohol, drogas). No pocas veces, esas leyes deshumanizadoras son presentadas como conquistas en el ámbito de los derechos, en ocasiones de los derechos de unos a costa de la vida, la dignidad y los derechos de otros.

Resulta innegable que a día de hoy el Derecho depende excesivamente de la política; la clase política, de los medios de comunicación; y éstos, a su vez, de lobbies y grupos de presión que defienden determinados intereses ajenos al bien común. A veces, so capa de “proteger” a una minoría, se atenta gravemente al interés general, perjudicando los derechos de la mayoría.

En esta estructura jerarquizada de intereses encadenados, bien conocida por otra parte –y que a alguno podría hacerle pensar en la sociedad europea feudal–, las libertades fundamentales, de las que tanto se habla y se enorgullece la civilización occidental, no pocas veces brillan por su ausencia o carecen de una protección clara y coherente.

Se habla también de ‘muerte civil’. ¿Crece, a su juicio, la intolerancia, e incluso la discriminación hacia los cristianos por pensar de determinada manera?

—A veces nos aferramos tanto a nuestras ideas y concepciones vitales que concebimos como una afrenta cualquier manifestación de discrepancia. Tenemos tan metida la idea de que la realización personal depende de nuestra autonomía de la voluntad, esto es, de que sólo podremos llegar a ser felices si se nos permite satisfacer nuestros deseos o elecciones, que entendemos como un ataque personal el que alguien nos diga que existen opciones mejores, y que la nuestra no sea la mejor para el conjunto de la sociedad (ni quizá para nosotros). Y lo tomamos como algo ofensivo. No somos capaces de distinguir entre la crítica a nuestro parecer y el respeto a nuestra persona. Y pensamos que tal discrepancia supone, necesariamente, un desprecio y una descalificación.

De ahí que muchos interpreten como ofensivo que los cristianos puedan defender la vida humana (desde la concepción hasta la muerte natural), el matrimonio como un compromiso de por vida entre un hombre y una mujer, etc., y piensan que no deberían de imponer su parecer al resto de la sociedad.

Aparte de que dar su parecer no significa imponer (y no deberían de existir ciudadanos de segunda categoría a los que se les prohíba expresar su parecer), muchas personas parecen no ser capaces de distinguir entre entender ellas y sus ideas; de ahí que conciban cualquier discrepancia a sus ideas como un ataque directo a su persona.

Es hora de terminar. Habla usted del miedo…

—El antónimo del amor no es sólo el odio, sino también el miedo o el temor, tan extendido en la sociedad actual. Mucha gente vive con miedo: a equivocarse –o fallar–, a defraudar, a quedar mal –y ser ridiculizado o rechazado–. Y el miedo es incompatible con el amor, como lo es con vivir en libertad. Uno se siente inseguro, percibe su falta de conocimiento, y opta por ceder a otros la tarea de pensar y de expresar sus ideas (que en realidad no son suyas).

El miedo resulta paralizante e impide el libre desarrollo de la propia personalidad, recluyendo a su víctima al ámbito de una masa anónima y amorfa, cuyos miembros no piensan, ni hablan, ni actúan por sí mismos, sino según los dictados de un pensamiento débil, pero (hiper)protegido por la fuerza –potestas, no auctoritas– que le confiere su carácter –supuestamente– mayoritario, así como su hegemonía mediática, política y cultural.

Me atrevería a decir que el miedo constituye el principal obstáculo para vivir auténticamente en libertad, ser uno mismo y vivir en plenitud, alcanzando la felicidad que todo ser humano anhela. Controlar ese miedo –pues no se trata de hacer que desaparezca ni ignorarlo completamente–, es clave para gozar de una vida plena y feliz. Agustín de Hipona decía que hay dos formas de equivocarse en la vida: una consiste en elegir el camino que no nos lleva a nuestro destino. La otra consiste en no elegir camino alguno porque tenemos miedo a equivocarnos.

Sucumbir ante el miedo, dejarse maniatar por él, optando por no perseguir aquello que te ilusiona y te hace mejor por temor al error, al fracaso o al esfuerzo que pueda traer consigo, es probablemente el mayor error que uno pueda cometer en su vida.

Y la democracia liberal necesita, hoy más que nunca, una sociedad civil activa que, expresando respetuosamente sus ideas y dialogando con serenidad, contribuya a configurar una sociedad más libre, justa y humana.

El autorFrancisco Otamendi

La "clave latina" continúa creciendo en Estados Unidos

La "clave latina" continúa creciendo en Estados Unidos