En honor a la festividad de san José, recogemos en este artículo treinta devociones, oraciones y curiosidades sobre el patriarca san José.

1. Treintena a san José

Una de las devociones más extendidas es la devoción de los treinta días a san José. La estructura es similar a la de una novena: se trata de pedirle una gracia a san José durante treinta días seguidos, en honor a los treinta años que pasó con Jesús en la tierra. Una de las fórmulas para rezar esta oración puede encontrarse aquí.

2. Novena a san José

Otra opción más breve es pedir una gracia al santo durante nueve días.

3. Los siete domingos de san José

Esta antigua devoción se centra en preparar la festividad del 19 de marzo, día de san José, y consiste en meditar durante los siete domingos anteriores a este día los “dolores y gozos de san José”. Pueden encontrarse las meditaciones sobre cada dolor y gozo en este enlace.

4. Los días 19 de cada mes

Se trata de una oración para rezar el día 19 de cada mes, meditando cada día sobre uno de los “siete privilegios» de san José.

5. Origen de la devoción del 19 de marzo

Según Vatican News, la mención más antigua del culto a san José en Europa data del año 800, en Francia, donde ya se menciona el 19 de marzo como día de la devoción a este santo.

6. Patrón de la Iglesia universal

San José fue declarado patrón de la Iglesia universal en el año 1870 por el Papa Pío IX.

7. Oración para todos los días

«¡Glorioso Patriarca San José!, animado de una gran confianza en vuestro gran valimiento, a Vos acudo para que seáis mi protector durante los días de mi destierro en este valle de lágrimas. Vuestra altísima dignidad de Padre putativo de mi amante Jesús hace que nada se os niegue de cuanto pidáis en el cielo. Sed mi abogado, especialísimamente en la hora de mi muerte, y alcanzadme la gracia de que mi alma, cuando se desprenda de la carne, vaya a descansar en las manos del Señor. Amén».

Jaculatoria: «Bondadoso San José, Esposo de María, protegednos; defended a la Iglesia y al Sumo Pontífice y amparad a mis parientes, amigos y bienhechores».

8. Oración del Papa Francisco

En “Patris Corde”, el Papa Francisco propone la siguiente oración para rezarle al santo: «Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén».

9. La devoción de la buena muerte

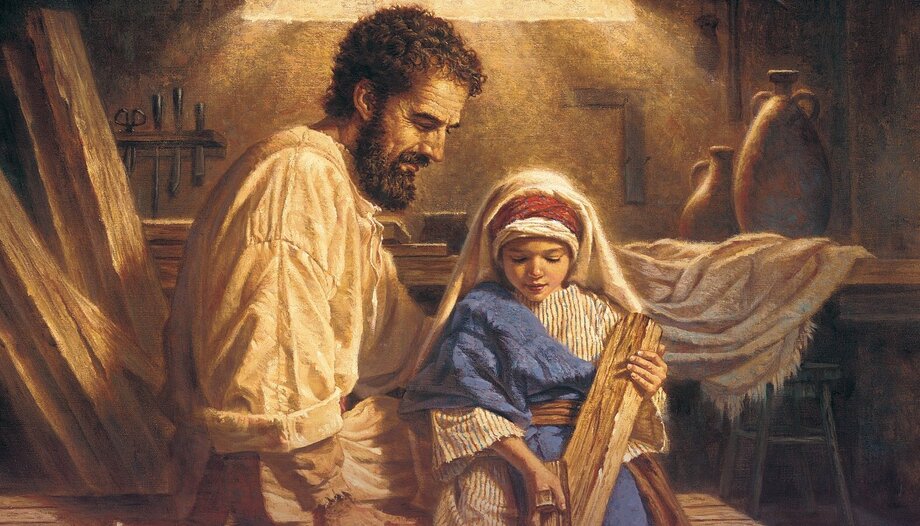

Tradicionalmente, se ha considerado que san José murió antes de que Jesús comenzase su vida pública, ya que no aparece nunca mencionado en los discursos de Jesús, ni se encontraba al pie de la cruz. Además, antes de morir, Jesús le encomienda la custodia de su madre al apóstol san Juan, lo cual no tendría sentido si José viviese todavía. Por ello, en la casa de la Sagrada Familia en Nazaret puede verse una vidriera moderna en la que aparece representada la muerte de José, rodeado por la Virgen y un Jesús ya adulto. Por haber podido morir rodeado por Jesús y María, se considera a José el «patrono de la buena muerte». La oración para pedirle a José morir bien no solo es válida para moribundos, sino que puede rezarse a lo largo de la vida para solicitar el auxilio de José en el día de la muerte, y poder tener acceso a los sacramentos antes de morir.

“Oh bendecido José, que entregaste tu último aliento en los brazos de Jesús y María, obtén para mí esta gracia, oh santo José, para que pueda respirar mi alma en alabanza, diciendo en espíritu si soy incapaz de hacerlo en palabras: ‘Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía’. Amén”.

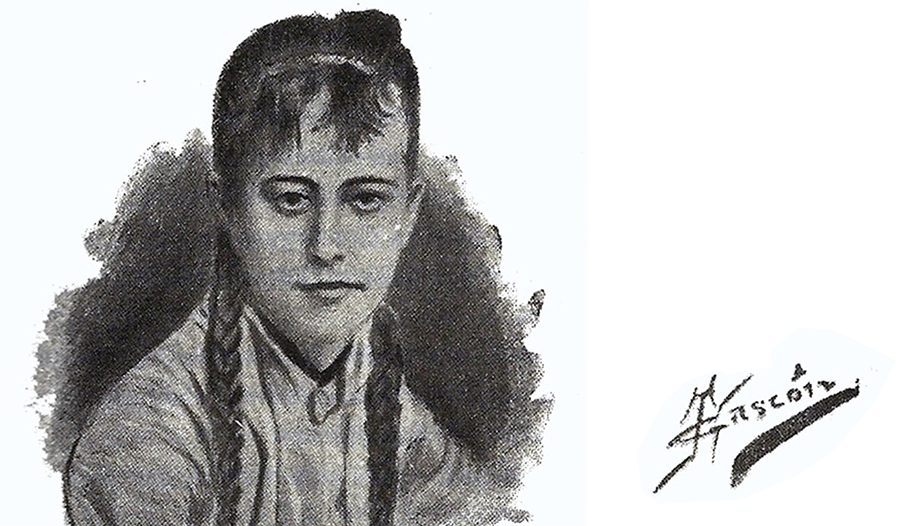

10. Descendiente del rey David

José, tal y como se menciona en el Evangelio, aunque era un humilde trabajador, tenía sangre real, ya que descendía del rey David, y, por tanto, del primer patriarca, Abrahán. En el primer capítulo del evangelio de san Mateo se narra toda la genealogía de José, pasando por Abrahán, Isaac, Jacob, David y Salomón (entre otros muchos) hasta llegar a José. De hecho, cuando el ángel le dice en sueños que no tenga reparo en acoger a María en su casa, se dirige a él llamándole “hijo de David”: “José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”.

11. Padre adoptivo

Además, san José es también padre adoptivo. De hecho, la Conferencia episcopal de Estados Unidos ha lanzado una iniciativa para que los matrimonios que están en un proceso de adopción se lo encomienden a José a través de una novena. Puede encontrarse aquí.

12. Migrante

San José también experimentó en carne propia lo que era vivir en tierra extranjera, ya que tuvo que huir con su familia a Egipto para evitar que Herodes asesinase a Jesús. Es por ello que Egipto también se considera Tierra Santa.

13. San José y los Papas

La primera encíclica dedicada a san José es del Papa León XIII, en 1889, «Quamquam Pluries«. Recientemente, el Papa Francisco dedicó un año a san José y publicó «Patris Corde«. También san Juan Pablo II tiene una carta dedicada a san José, «Redemptoris Custos«.

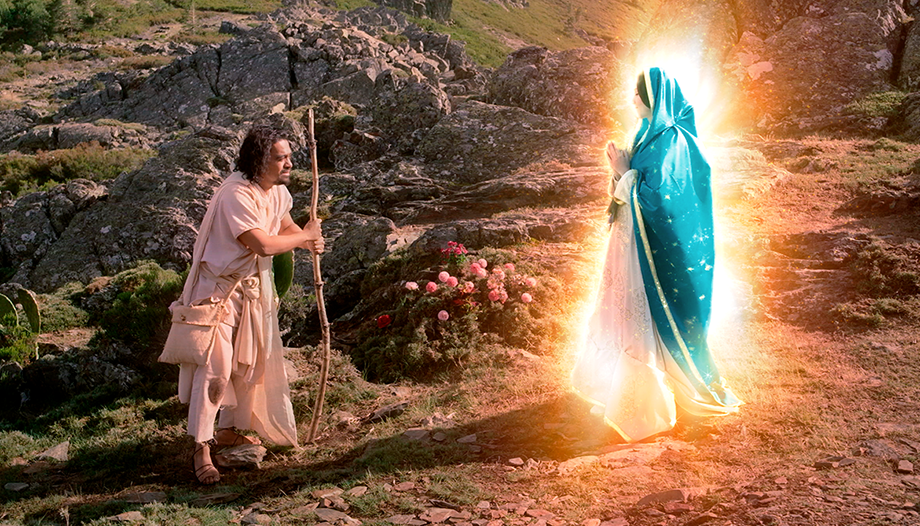

14. Apariciones de san José

La única aparición de san José aprobada por la Iglesia tuvo lugar en Cotignac (Francia) el 7 de junio de 1660. Un pastor sediento vio a un hombre que se presentó como José y le indicó que moviese una piedra para encontrar agua. El pastor así lo hizo y de debajo de la piedra surgió una fuente, que existe en nuestros días y puede visitarse en la región.

Sin embargo, a veces José ha estado presente en apariciones reconocidas por la Iglesia acompañando a la Virgen María, como en la última aparición de Fátima, el 13 de octubre de 1917, en la que sor Lucía explicó que estaba también José en silencio con el Niño en brazos y que hizo la señal de la Cruz con la mano bendiciendo a los presentes.

Lo mismo ocurre con la aparición el 21 de agosto de 1879 de la Virgen de Knock (Irlanda), aprobada por san Juan Pablo II, en la que san José estuvo a un lado de la Virgen vestido de blanco, con la cabeza inclinada hacia ella en señal de respeto, mientras que al otro lado se encontraba san Juan Evangelista vestido de obispo. Puede leerse más sobre este tema en este artículo.

15. Letanías de san José

Así como hay letanías a la Santísima Virgen, también pueden rezarse otras al esposo de María. La Conferencia Episcopal española las tiene publicadas aquí.

16. Ángelus de san José

Del mismo modo, existe un Ángelus a san José, que se puede rezar después del Ángelus a la Virgen.

17. Oración del Papa León XIII

«A Vos, bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazasteis al Niño Jesús, humildemente os suplicamos que volváis benigno los ojos a la herencia que, con su sangre, adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades.

Proteged, oh providentísimo Custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo; apartad de nosotros toda mancha de error y de corrupción; asistidnos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas; y como en otro tiempo librasteis al Niño Jesús de inminente peligro de la vida, así ahora defended la Iglesia santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo vuestro, y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir, y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén».

18. Rosario de san José

También existe un rosario a José, que es costumbre rezar, entre otros santuarios, en Nazaret, en la casa de la Sagrada Familia.

19. Oración de san Juan XXIII

«San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo. Pero, aun dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios que te fue confiado a ti a la vez que a María, su tierna Madre. Amén».

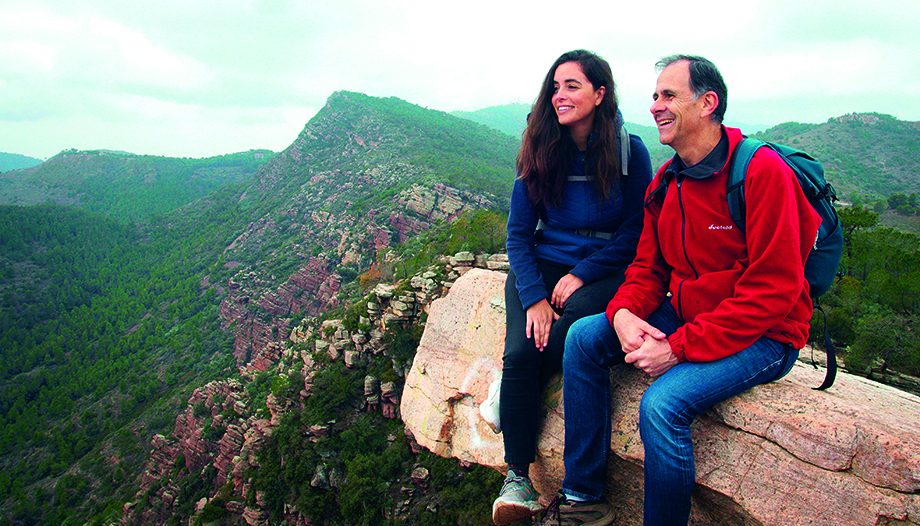

20. Santuarios

Algunos santuarios dedicados a san José son San José del Altillo, en Ciudad de México, la Catedral de San José en Abu Dabi, o el Oratorio de San José en Montreal (Canadá), la iglesia más grande del mundo dedicada a este santo.

En España hasta la fecha había uno solo: San José de la Montaña, en Barcelona. Sin embargo, hoy se inaugura un nuevo santuario en Talavera de la Reina, en el Barrio de Patrocinio, dedicado al santo. Con este motivo, la Santa Sede ha aprobado un Año Santo que durará hasta el 19 de marzo de 2025.

21. Flor de nardo

En la tradición iconográfica hispánica, a José se le representa con un ramo de nardo en la mano. Como signo de devoción al santo, esta flor aparece en el escudo papal del Papa Francisco, como puede leerse en la página del Vaticano. El perfume de nardo se considera sagrado en la Biblia, y de esta flor era el perfume derramado por una mujer sobre los pies de Jesús en los Evangelios.

22. San José obrero

Pío XII instituyó la fiesta de san José Obrero, que se celebra el 1 de mayo. Existen muchas oraciones para encomendar a José la jornada laboral o pedirle trabajo, como esta:

“Glorioso san José, tu misión de guardián del Redentor y de protector de la Virgen María hizo de ti el responsable de la Sagrada Familia y el administrador de su vida económica. Por tres veces, en Belén, en Egipto y a tu regreso a Galilea, te viste obligado a prestar nuevas obras para tu artesanía de carpintero.

San José, tú siempre conservaste la confianza en la Providencia y pediste su ayuda. Hoy yo mismo estoy buscando trabajo, apelo a tu poderosa intercesión para que seas mi defensor ante tu Hijo, con la colaboración de tu esposa, para ayudarme a encontrar los medios para vivir a través de mi labor.

Enséñame a ser activo en mi búsqueda, abierto a las oportunidades, claro en mis relaciones, mesurado en mis exigencias y resuelto a cumplir todas mis obligaciones. San José de la Buena Esperanza, reza por mí, protégeme, guíame y guárdame en la Esperanza. Amén”.

23. «Akathistós» a san José

El «Akathistós» es una oración de la tradición cristiana oriental dedicado a la Virgen María. Menos conocido es uno similar a José, que puede encontrarse en su versión completa aquí.

24. Oración a san José para alcanzar pureza

«Custodio y padre de vírgenes, san José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia, Cristo Jesús, y la Virgen de las vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y te suplico me alcances que, preservado de toda impureza, sirva siempre con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén».

25. Consagración a san José

«Oh Glorioso Patriarca san José, heme aquí, postrado de rodillas ante vuestra presencia, para pediros vuestra protección. Desde ya os elijo como a mi padre, protector y guía. Bajo vuestro amparo pongo mi cuerpo y mi alma, propiedad, vida y salud. Aceptadme como hijo vuestro. Preservadme de todos los peligros, asechanzas y lazos del enemigo. Asistidme en todo momento y ante todo en la hora de mi muerte. Amén».

26. Triduo a san José

Se trata de una oración de tres días al patriarca, que puede encontrarse aquí.

27. Oración de «San José bendito»

“San José bendito, tú has sido el árbol elegido por Dios no para dar fruto, sino para dar sombra. Sombra protectora de María, tu esposa; sombra de Jesús, que te llamó Padre y al que te entregaste del todo. Tu vida, tejida de trabajo y de silencio, me enseña a ser fiel en todas las situaciones; me enseña, sobre todo, a esperar en la oscuridad. Siete dolores y siete gozos resumen tu existencia: fueron los gozos de Cristo y María, expresión de tu donación sin límites. Que tu ejemplo de hombre justo y bueno me acompañe en todo momento para saber florecer allí donde la voluntad de Dios me ha plantado. Amén”.

28. Santa Faustina y san José

Santa Faustina Kowalska cuenta en su diario (entrada 1203) que el santo patriarca le pidió rezar unas oraciones: “San José me pidió tenerle una devoción constante. Él mismo me dijo que rezara diariamente tres oraciones y el ‘Acordaos’ una vez al día. Me miró con gran bondad y me explicó lo mucho que está apoyando esta obra. Me prometió su especialísima ayuda y protección. Rezo diariamente las oraciones pedidas y siento su protección especial”.

29. «Acordaos»

«Acordaos, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, san José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido consolado. Lleno, pues, de confianza en vuestro poder, ya que ejercisteis con Jesús el cargo de padre, vengo a vuestra presencia y me encomiendo a Vos con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acogedlas propicio y dignaos acceder a ellas piadosamente. Amén».

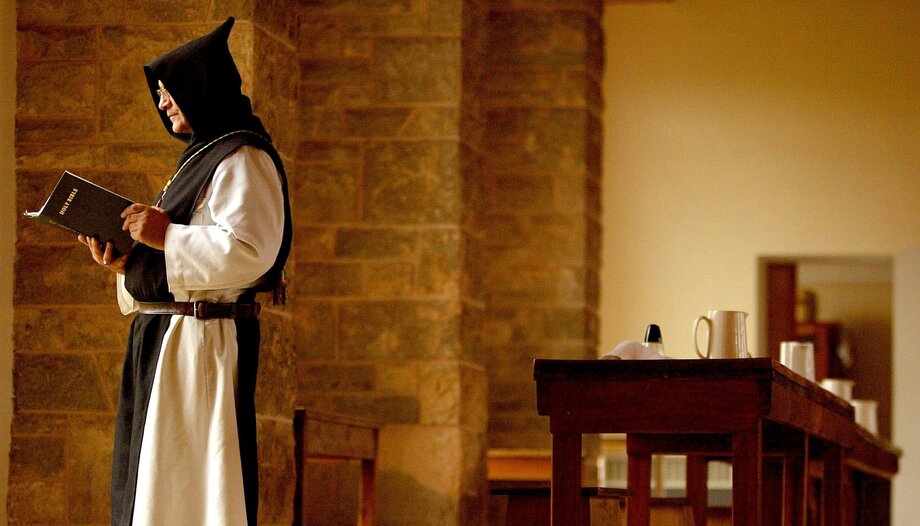

30. San José Box

La Fundación Contemplare tiene una iniciativa conocida como “San José Box”. Mediante suscripción, se puede recibir una vez al mes una caja con productos de diferentes monasterios de España. Es, además, una forma de ayudar a las comunidades religiosas que viven de la venta de sus productos.

60 años de maravillas: tres Universidades Pontificias celebran la comunicación

60 años de maravillas: tres Universidades Pontificias celebran la comunicación