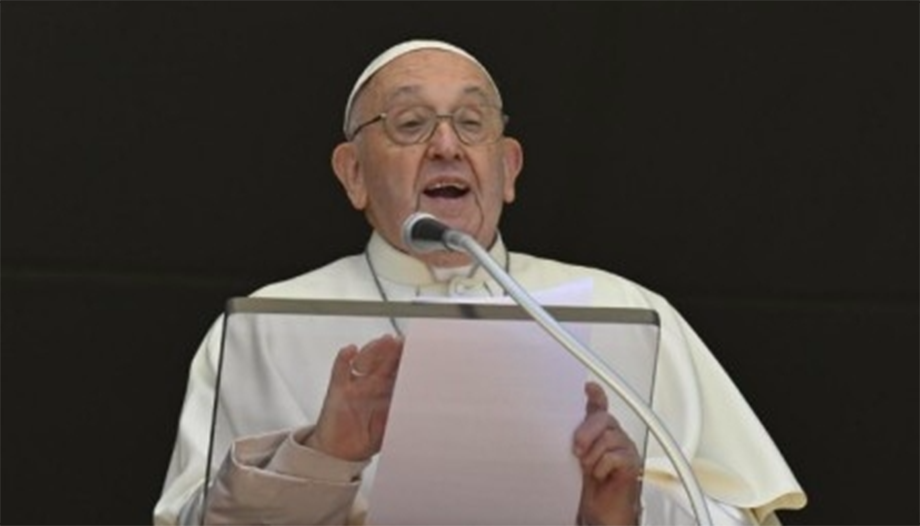

Ofrecemos a continuación, la traducción española del texto de la Declaración Dignitas infinita sobre la dignidad humana presentado esta mañana en la Oficina de prensa de la Santa Sede.

Presentación

En el Congreso del 15 de marzo del 2019, la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe decidió iniciar «la redacción de un texto subrayando lo imprescindible del concepto de dignidad de la persona humana en el seno de la antropología cristiana e ilustrando el alcance y las implicaciones beneficiosas a nivel social, político y económico, teniendo en cuenta los últimos desarrollos del tema en el ámbito académico y sus comprensiones ambivalentes en el contexto actual». Un primer proyecto a este respecto, elaborado con la ayuda de algunos expertos durante el año 2019, fue considerado insatisfactorio, en una Consulta restringida de la Congregación, el 8 de octubre del mismo año.

La Sección Doctrinal elaboró ex novo otro borrador del texto, basándose en las aportaciones de diversos expertos. Ese borrador fue presentado y debatido en una Consulta restringida el 4 de octubre de 2021. En enero de 2022, el nuevo borrador se presentó a la Sesión Plenaria de la Congregación, durante la cual los miembros acortaron y simplificaron el texto.

El 6 de febrero de 2023, el nuevo texto corregido fue evaluado en una Consulta restringida que propuso algunas modificaciones posteriores. La nueva versión se sometió a la valoración de las Sesión Ordinaria del Dicasterio (Feria IV) el 3 de mayo de 2023. Los miembros acordaron que el documento, con algunas modificaciones, podía ser publicado. El Santo Padre aprobó los Deliberata de esta Feria IV en el curso de la Audiencia concedida a mi el 13 de noviembre de 2023. En esa ocasión me pidió, además, resaltar en el texto algunas temáticas estrechamente relacionadas con el tema de la dignidad, como por ejemplo el drama de la pobreza, la situación de los emigrantes, las violencias contra las mujeres, la trata de personas, la guerra y otros. Para honrar lo mejor posible esta indicación del Santo Padre, la Sección Doctrinal del Dicasterio dedicó un Congreso a profundizar en la carta encíclica Fratelli tutti, que ofrece un análisis original y un estudio en profundidad del tema de la dignidad humana “más allá de toda circunstancia”.

En una carta fechada el 2 de febrero de 2024, con vistas a la Feria IV del 28 de febrero siguiente, se envió a los miembros del Dicasterio un nuevo borrador del texto, considerablemente modificado, con la siguiente aclaración: «Esta nueva redacción se hizo necesaria para responder a una petición específica del Santo Padre. El Santo Padre había pedido explícitamente que se prestara mayor atención a las graves violaciones de la dignidad humana que se producen actualmente en nuestro tiempo, en la senda de la encíclica Fratelli tutti. Así pues, la Sección Doctrinal tomó medidas para reducir la parte inicial […] y elaborar con más detalle lo que el Santo Padre había indicado». La Sesión Ordinaria del Dicasterio, aprobó finalmente el texto de la actual Declaración el 28 de febrero de 2024. Durante la Audiencia concedida a mí, junto con el Secretario de la Sección Doctrinal, Mons. Armando Matteo, el 25 de marzo de 2024, el Santo Padre aprobó esta Declaración y ordenó su publicación.

La elaboración del texto, que duró cinco años, nos permite comprender que estamos ante un documento que, debido a la seriedad y centralidad de la cuestión de la dignidad en el pensamiento cristiano, necesitó un considerable proceso de maduración para llegar a la redacción final que hoy publicamos.

En las tres primeras partes, la Declaración recuerda los principios fundamentales y los supuestos teóricos para ofrecer importantes aclaraciones que puedan evitar las frecuentes confusiones que se producen en el uso del término “dignidad”. En la cuarta parte, presenta algunas situaciones problemáticas actuales en las que no se reconoce adecuadamente la inmensa e inalienable dignidad que corresponde a todo ser humano. La denuncia de estas graves y actuales violaciones de la dignidad humana es un gesto necesario, porque la Iglesia está profundamente convencida de que no se puede separar la fe de la defensa de la dignidad humana, la evangelización de la promoción de una vida digna y la espiritualidad del compromiso por la dignidad de todos los seres humanos.

Esta dignidad de todos los seres humanos puede, de hecho, entenderse como “infinita” (dignitas infinita), como afirmó San Juan Pablo II en un encuentro con personas que sufrían ciertas limitaciones o discapacidades, para mostrar cómo la dignidad de todos los seres humanos va más allá de todas las apariencias externas o características de la vida concreta de las personas.

El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli tutti, ha querido subrayar con particular insistencia que esta dignidad existe “más allá de toda circunstancia”, invitando a todos a defenderla en cada contexto cultural, en cada momento de la existencia de una persona, independientemente de cualquier deficiencia física, psicológica, social o incluso moral. En este sentido, la Declaración se esfuerza por mostrar que estamos ante una verdad universal, que todos estamos llamados a reconocer, como condición fundamental para que nuestras sociedades sean verdaderamente justas, pacíficas, sanas y, en definitiva, auténticamente humanas.

La lista de temas elegidos por la Declaración no es, ciertamente, exhaustiva. Sin embargo, los temas tratados son, precisamente, los que permiten expresar diversos aspectos de la dignidad humana que pueden estar oscurecidos en la conciencia de muchas personas hoy en día. Algunos serán fácilmente compartidos por distintos sectores de nuestras sociedades, otros no tanto. Sin embargo, todos nos parecen necesarios porque, en su conjunto, ayudan a reconocer la armonía y la riqueza del pensamiento sobre la dignidad que brota del Evangelio.

Esta Declaración no pretende agotar un tema tan rico y decisivo, pero pretende aportar algunos elementos de reflexión que nos ayudarán a tenerlo presente en el complejo momento histórico que vivimos para que, en medio de tantas preocupaciones y angustias, no perdamos el rumbo y nos expongamos a sufrimientos más lacerantes y profundos.

Víctor Manuel Card. Fernández

Prefecto

Introducción

1. (Dignitas infinita) Una dignidad infinita, que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, le corresponde a cada persona humana, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre. Este principio, plenamente reconocible incluso por la sola razón, fundamenta la primacía de la persona humana y la protección de sus derechos. La Iglesia, a la luz de la Revelación, reafirma y confirma absolutamente esta dignidad ontológica de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios y redimida en Cristo Jesús. De esta verdad extrae las razones de su compromiso con los que son más débiles y menos capacitados, insistiendo siempre «sobre el primado de la persona humana y la defensa de su dignidad más allá de toda circunstancia».

2. Esta dignidad ontológica y el valor único y eminente de cada mujer y cada hombre que existen en este mundo fueron recogidos con autoridad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al conmemorar el 75 aniversario de este Documento, la Iglesia ve la oportunidad de proclamar una vez más su convicción de que, creado por Dios y redimido por Cristo, todo ser humano debe ser reconocido y tratado con respeto y amor,precisamente por su dignidad inalienable. El mencionado aniversario ofrece también a la Iglesia la oportunidad de aclarar algunos malentendidos que surgen a menudo en torno a la dignidad humana y de abordar algunas cuestiones concretas, graves y urgentes, relacionadas con ella.

3. Desde el principio de su misión, la Iglesia, impulsada por el Evangelio, se ha esforzado por afirmar la libertad y promover los derechos de todos los seres humanos. En los últimos tiempos, gracias a la voz de los Pontífices, ha tratado de formular más explícitamente este compromiso a través de la renovada llamada al reconocimiento de la dignidad fundamental debida a la persona humana. San Pablo VI decía «ninguna antropología iguala a la antropología de la Iglesia sobre la persona humana, incluso considerada individualmente, en cuanto a su originalidad, dignidad, intangibilidad y riqueza de sus derechos fundamentales, sacralidad, educabilidad, aspiración a un desarrollo completo e inmortalidad».

4. San Juan Pablo II, en el 1979, afirmó durante la Tercera Conferencia Episcopal Latinoamericana en Puebla: «la dignidad humana es un valor evangélico que no puede ser despreciado sin grande ofensa al Creador. Esta dignidad es conculcada, a nivel individual, cuando no son debidamente tenidos en cuenta valores como la libertad, el derecho a profesar la religión, la integridad física y psíquica, el derecho a los bienes esenciales, a la vida. Es conculcada, a nivel social y político, cuando el hombre no puede ejercer su derecho de participación o es sujeto a injustas e ilegítimas coacciones, o sometido a torturas físicas o psíquicas, etc. […] Si la Iglesia se hace presente en la defensa o en la promoción de la dignidad del hombre, lo hace en la línea de su misión, que aun siendo de carácter religioso y no social o político, no puede menos de considerar al hombre en la integridad de su ser».

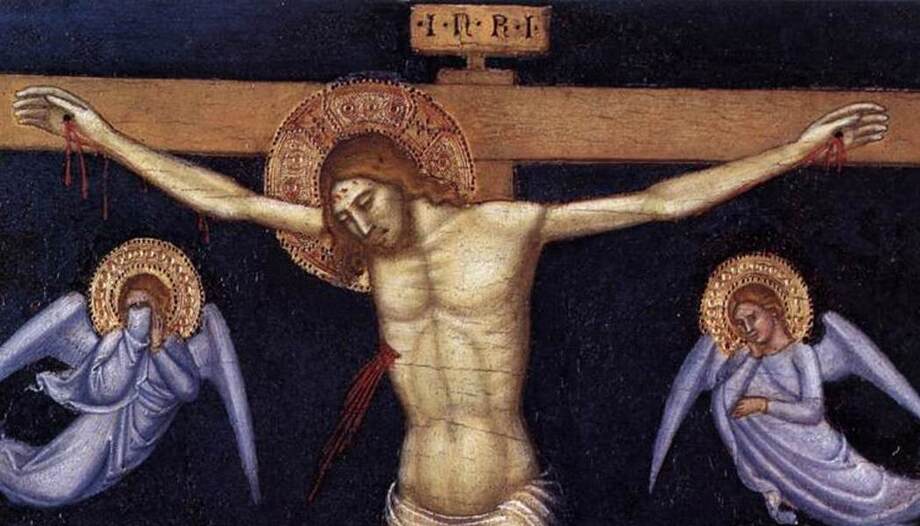

5. En el 2010, delante de la Pontificia Academia para la Vida, Benedicto XVI afirmó que la dignidad de la persona es «un principio fundamental que la fe en Jesucristo crucificado y resucitado ha defendido desde siempre, sobre todo cuando no se respeta en relación a los sujetos más sencillos e indefensos». En otra ocasión, hablándoles a los economistas, dijo que «la economía y las finanzas no existen sólo para sí mismas; son sólo un instrumento, un medio. Su finalidad es únicamente la persona humana y su realización plena en la dignidad. Este es el único capital que conviene salvar».

6. Desde los inicios de su pontificado, el Papa Francisco ha invitado a la Iglesia a «confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano» y a «descubrir que “con ello le confiere una dignidad infinita”», subrayando con fuerza que esta dignidad inmensa representa un dato originario a reconocer con lealtad y a acoger con gratitud. Es precisamente en ese reconocimiento y aceptación donde puede fundarse una nueva convivencia entre los seres humanos, que decline la sociabilidad en un horizonte de auténtica fraternidad: sólo «reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad». Según el Papa Francisco «ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo», pero también es una convicción a la que la razón humana puede llegar mediante la reflexión y el diálogo, ya que «hay que respetar en toda situación la dignidad ajena, es porque nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás, sino porque hay efectivamente en ellos un valor que supera las cosas materiales y las circunstancias, y que exige que se les trate de otra manera. Que todo ser humano posee una dignidad inalienable es una verdad que responde a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural». En realidad, concluye el Papa Francisco, «el ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta convicción o a no obrar en consecuencia». En este horizonte, su encíclica Fratelli tutti constituye ya una especie de Carta Magna de las tareas actuales para salvaguardar y promover la dignidad humana.

Una aclaración fundamental

7. Aunque en la actualidad existe un consenso bastante general sobre la importancia e incluso el alcance normativo de la dignidad y el valor único y trascendente de todo ser humano, la expresión “dignidad humana” a menudo corre el riesgo de prestarse a muchos significados y, por tanto, a posibles malentendidos y «contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos […], [sea] reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias». Todo esto nos lleva a reconocer la posibilidad de una cuádruple distinción del concepto de dignidad: dignidad ontológica, dignidad moral, dignidad social y finalmente dignidad existencial. El sentido más importante permanece, como se ha argumentado hasta ahora, el vinculado a la dignidad ontológica que corresponde a la persona como tal por el mero hecho de existir y haber sido querida, creada y amada por Dios. Esta dignidad no puede ser nunca eliminada y permanece válida más allá de toda circunstancia en la que pueden encontrarse los individuos. Cuando se habla de la dignidad moral se refiere, como se acaba de considerar, al ejercicio de la libertad por parte de la criatura humana. Esta última, aunque dotada de conciencia, permanece siempre abierta a la posibilidad de actuar contra ella. Al hacerlo, el ser humano se comporta de un modo que “no es digno” de su naturaleza de criatura amada por Dios y llamada a amar a los otros. Pero esta posibilidad existe. Y no sólo eso. La historia nos atestigua que el ejercicio de la libertad contra la ley del amor revelada por el Evangelio puede alcanzar cotas incalculables de mal infligido a los otros. Cuando esto sucede, nos encontramos ante personas que parecen haber perdido todo rastro de humanidad, todo rastro de dignidad. A este respecto, la distinción introducida aquí nos ayuda a discernir con precisión entre el aspecto de la dignidad moral, que de hecho puede “perderse”, y el aspecto de la dignidad ontológica que nunca puede ser anulada. Y es precisamente en razón de esta

Perspectivas bíblicas

11. La Revelación bíblica enseña que todos los seres humanos poseen una dignidad intrínseca porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios: «Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza” […] Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó» (Gen 1, 2627). La humanidad tiene una cualidad específica que la hace no reducible a la pura materialidad. La “imagen” no define el alma o las capacidades intelectuales, sino la dignidad del varón y de la mujer. Ambos, en su mutua relación de igualdad y amor recíproco, cumplen la función de representar a Dios en el mundo y están llamados a cuidar y nutrir el mundo. Ser creados a imagen de Dios significa, por tanto, que poseemos un valor sagrado en nuestro interior que trasciende toda distinción sexual, social, política, cultural y religiosa. Nuestra dignidad nos es conferida, no es pretendida ni merecida. Todo ser humano es amado y querido por Dios por sí mismo y, por tanto, es inviolable en su dignidad. En el Éxodo, corazón del Antiguo Testamento, Dios se muestra como el que escucha el clamor de los pobres, ve la miseria de su pueblo, cuida de los últimos y de los oprimidos (cf. Ex 3, 7; 22, 20-26). La misma enseñanza vuelve a aparecer en el Código Deuteronómico (cf. Dt 12-26): aquí la enseñanza sobre los derechos se transforma en un “manifiesto” de la dignidad humana, en particular a favor de la triple categoría del huérfano, de la viuda y del extranjero (cf. Dt 24, 17). Los antiguos preceptos del Éxodo son recordados y actualizados por la predicación de los profetas, que representan la conciencia crítica de Israel. Los profetas Amós, Oseas, Isaías, Miqueas y Jeremías dedican capítulos enteros a denunciar la injusticia. Amós reprende amargamente la opresión de los pobres, la falta de reconocimiento de toda dignidad humana fundamental para los miserables (cf. Am 2, 6-7; 4, 1; 5, 11-12). Isaías pronuncia una maldición contra quienes pisotean los derechos de los pobres, negándoles toda justicia: «ay de los que establecen decretos inicuos, y publican prescripciones vejatorias, para oprimir a los pobres en el juicio y privar de su derecho a los humildes de mi pueblo» (Is 10, 1-2). Esta enseñanza profética se recoge en la literatura sapiencial. El Sirácida equipara la opresión de los pobres con el asesinato: «mata a su prójimo quien le roba el sustento, |quien no paga el sueldo al jornalero derrama sangre» (Si 34, 22). En los Salmos, la relación religiosa con Dios pasa por la defensa de los débiles y necesitados: «proteged al desvalido y al huérfano, haced justicia al humilde y al necesitado, defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable» (Sal 82, 3-4).

12. Jesús nació y creció en condiciones humildes y reveló la dignidad de los necesitados y los trabajadores. A lo largo de su ministerio, Jesús afirmó el valor y la dignidad de todos los que son portadores de la imagen de Dios, independientemente de su condición social y circunstancias externas. Jesús rompió las barreras culturales y de culto, devolviendo la dignidad a los “descartados” o a los considerados al margen de la sociedad: los recaudadores de impuestos (cf. Mt 9, 10-11), las mujeres (cf. Jn 4, 1-42), los niños (cf. Mc 10, 14-15), los leprosos (cf. Mt 8, 2-3), los enfermos (cf. Mc 1, 29-34), los extranjeros (cf. Mt 25, 35), las viudas (cf. Lc 7, 11-15). Él sana, alimenta, defiende, libera, salva. Se le describe como un pastor solícito por la única oveja perdida (cf. Mt 18, 12-14). Él mismo se identifica con sus hermanos más pequeños: «cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40). En el lenguaje bíblico, los “pequeños” no son sólo los niños por edad, sino los desvalidos, los más insignificantes, los marginados, los oprimidos, los descartados, los pobres, los marginados, los ignorantes, los enfermos, los degradados por los grupos dominantes. El Cristo glorioso juzgará en función del amor al prójimo, que consiste en haber asistido al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, con los que él mismo se identifica (cf. Mt 25, 34-36). Para Jesús, el bien hecho a todo ser humano, independientemente de los lazos de sangre o de religión, es el único criterio de juicio. El apóstol Pablo afirma que todo cristiano debe comportarse según las exigencias de la dignidad y el respeto de los derechos de todos los seres humanos (cf. Rm 13,8-10), según el mandamiento nuevo de la caridad (cf. 1 Co 13, 1-13).

13. El desarrollo del pensamiento cristiano estimuló y acompañó posteriormente el progreso de la reflexión humana sobre el tema de la dignidad. La antropología cristiana clásica, basada en la gran tradición de los Padres de la Iglesia, puso de relieve la doctrina del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y su papel singular en la creación. El pensamiento cristiano medieval, escrutando críticamente el legado del pensamiento filosófico antiguo, llegó a una síntesis de la noción de persona, reconociendo el fundamento metafísico de su dignidad, como atestiguan las siguientes palabras de santo Tomás de Aquino: «persona significa lo que en toda naturaleza es perfectísimo, lo que subsiste en la naturaleza racional». Esta dignidad ontológica, en su manifestación privilegiada a través de la libre acción humana, fue subrayada más tarde sobre todo por el humanismo cristiano del Renacimiento. Incluso en la visión de pensadores modernos, como Descartes y Kant, que cuestionaron algunos de los fundamentos de la antropología cristiana tradicional, se perciben con fuerza los ecos de la Revelación. A partir de algunas reflexiones filosóficas más recientes sobre el estatuto de la subjetividad teórica y práctica, la reflexión cristiana ha llegado después a acentuar aún más la profundidad del concepto de dignidad, alcanzando en el siglo XX una perspectiva original, como por ejemplo la del personalismo. Esta perspectiva no sólo retoma la cuestión de la subjetividad, sino que la profundiza en la dirección de la intersubjetividad y de las relaciones que unen a las personas humanas entre sí. La propuesta antropológica cristiana y contemporánea también se ha enriquecido con el pensamiento procedente de esta última visión.

Los tiempos defensa de los débiles y necesitados: «proteged al desvalido y al huérfano, haced justicia al humilde y al necesitado, defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable» (Sal 82, 3-4).

Los tiempos actuales

14. En nuestros días, el término “dignidad” viene utilizado principalmente para destacar el carácter singular de la persona humana, inconmensurable con respecto a los demás seres del universo. Dentro de este horizonte, se entiende la forma en que se utiliza el término dignidad en la Declaración de las Naciones Unidas de 1948, donde se habla de «la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana». Sólo este carácter inalienable de la dignidad humana permite hablar de los derechos del hombre.

15. Para aclarar aún más el concepto de dignidad, es importante señalar que la dignidad no es concedida a la persona por otros seres humanos, sobre la base de determinados dones y cualidades, de modo que podría ser eventualmente retirada. Si la dignidad le fuese concedida a la persona por otros seres humanos, entonces se daría de manera condicional y alienable, y el significado mismo de la dignidad (por muy digno de gran respeto que sea) quedaría expuesto al riesgo de ser abolido. En realidad, la dignidad es intrínseca a la persona, no conferida a posteriori, previa a todo reconocimiento y no puede perderse. Por consiguiente, todos los seres humanos poseen la misma e intrínseca dignidad, independientemente del hecho sean o no capaces de expresarla adecuadamente.

16. Por ello, el Concilio Vaticano II habla de la «excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables». Como recuerda el incipit de la Declaración conciliar Dignitatis Humanae, «los hombres de nuestro tiempo se hacen cada vez más conscientes de la dignidad de la persona humana, y aumenta el número de aquellos que exigen que los hombres en su actuación gocen y usen del propio criterio y libertad responsables, guiados por la conciencia del deber y no movidos por la coacción». Esta libertad de pensamiento y de conciencia, tanto individual como comunitaria, está basada sobre el reconocimiento de la dignidad humana «tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural». El mismo magisterio eclesial ha madurado, cada vez con más plenitud, el significado de esta dignidad, junto con las exigencias e implicaciones relacionadas con ella, llegando a la comprensión de que la dignidad de todo ser humano es tal más allá de toda circunstancia.

2. La Iglesia anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana

17. La Iglesia proclama la igual dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su condición de vida o de su calidad. Este anuncio se apoya sobre una triple convicción que, a la luz de la fe cristiana, confiere un valor inconmensurable a la dignidad humana y refuerza sus exigencias intrínsecas.

Una imagen de Dios indeleble

18. Antes que nada, según la Revelación, la dignidad del ser humano proviene del amor de su Creador, que ha impreso en él los rasgos indelebles de su imagen (cf. Gn 1, 26), llamándolo a conocerlo, a amarlo y a vivir en una relación de alianza con Dios mismo y de fraternidad, justicia y paz con todos los demás hombres y mujeres. En esta visión, la dignidad se refiere no sólo al alma, sino a la persona como unidad inseparable, y por tanto también inherente a su cuerpo, que a su manera participa del ser imagen de Dios de la persona humana y está llamado también a compartir la gloria del alma en la bienaventuranza divina.

Cristo eleva la dignidad del hombre

19. Una segunda convicción procede del hecho que la dignidad de la persona humana se reveló en su plenitud cuando el Padre envió su Hijo que asumió plenamente la existencia humana: «el Hijo de Dios, en el misterio de la Encarnación, confirmó la dignidad del cuerpo y del alma que constituyen el ser humano». Así, al unirse en cierto modo a cada ser humano por su encarnación, Jesucristo confirmó que todo ser humano posee una dignidad inestimable, por el mero hecho de pertenecer a la misma comunidad humana, y que esta dignidad no puede perderse jamás. Proclamando que el Reino de Dios pertenece a los pobres, a los humildes, a quienes son despreciados, a los que sufren en el cuerpo y en el espíritu; curando todo tipo de enfermedades y dolencias, incluso las más deshumanizadoras como la lepra; afirmando que lo que se hace a estas personas se le hace a él, porque él está presente en esas personas, Jesús aportó la gran novedad del reconocimiento de la dignidad de toda persona, y también, y sobre todo, de aquellas personas que eran calificadas de “indignas”. Este nuevo principio de la historia humana, por el que el ser humano es más “digno” de respeto y amor cuanto más débil, miserable y sufriente, hasta el punto de perder la propia “figura” humana, ha cambiado la faz del mundo, dando lugar a instituciones que se ocupan de personas en condiciones inhumanas: los neonatos abandonados, los huérfanos, los ancianos en soledad, los enfermos mentales, personas con enfermedades incurables o graves malformaciones y aquellos que viven en la calle.

Una vocación a la plenitud de la dignidad

20. La tercera convicción se refiere al destino último del ser humano: tras la creación y la encarnación, la resurrección de Cristo nos revela un ulterior aspecto de la dignidad humana. En efecto, «la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios», destinada a durar por siempre. De este modo, «la dignidad [de la vida humana] no sólo está ligada a sus orígenes, a su procedencia divina, sino también a su fin, a su destino de comunión con Dios en su conocimiento y amor. A la luz de esta verdad san Ireneo precisa y completa su exaltación del hombre: “el hombre que vive” es “gloria de Dios” pero “la vida del hombre consiste en la visión de Dios”».

21. Por consiguiente, la Iglesia cree y afirma que todos los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios y recreados en el Hijo hecho hombre, crucificado y resucitado, están llamados a crecer bajo la acción del Espíritu Santo para reflejar la gloria del Padre, en aquella misma imagen, participando de la vida eterna (cf. Jn 10, 15-16.17, 22-24; 2 Cor 3, 18; Ef 1, 3-14). En efecto, «la Revelación […] manifiesta la dignidad de la persona humana en toda su amplitud».

Un compromiso con la propia libertad

22. Aunque cada ser humano posee una dignidad inalienable e intrínseca desde el principio de su existencia como don irrevocable, depende de su decisión libre y responsable expresarla y manifestarla en plenitud o empañarla. Algunos Padres de la Iglesia – como san Ireneo o san Juan Damasceno – establecieron una distinción entre la imagen y la semejanza de las que habla el Génesis, permitiendo así una visión dinámica de la propia dignidad humana: la imagen de Dios se confía a la libertad del ser humano para que, bajo la guía y la acción del Espíritu, crezca su semejanza con Dios y cada persona alcance su máxima dignidad. Cada persona está llamada a manifestar en el plano existencial y moral el horizonte ontológico de su dignidad, en la medida en que con su propia libertad se orienta hacia el verdadero bien, como respuesta al amor de Dios. Así, en la medida en que ha sido creada a imagen de Dios, por una parte, la persona humana nunca pierde su dignidad y nunca deja de estar llamada a abrazar libremente el bien; por otra parte, en la medida en que la persona humana responde al bien, su dignidad puede manifestarse, crecer y madurar libre, dinámica y progresivamente. Esto significa que también el ser humano debe esforzarse por vivir a la altura de su dignidad. Se comprende entonces en qué sentido el pecado puede herir y ensombrecer la dignidad humana, como acto contrario a ella, pero, al mismo tiempo, que nunca puede borrar el hecho que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. La fe, por tanto, contribuye decisivamente a ayudar a la razón en su percepción de la dignidad humana, y a acoger, consolidar y clarificar sus rasgos esenciales, como ha señalado Benedicto XVI: «sin la ayuda correctora de la religión, la razón puede ser también presa de distorsiones, como cuando es manipulada por las ideologías o se aplica de forma parcial en detrimento de la consideración plena de la dignidad de la persona humana. Después de todo, dicho abuso de la razón fue lo que provocó la trata de esclavos en primer lugar y otros muchos males sociales, en particular la difusión de las ideologías totalitarias del siglo XX».

3. La dignidad, fundamento de los derechos y de los deberes humanos

23. Como ya recordó el Papa Francisco, «en la cultura moderna, la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que san Juan Pablo II definió “piedra miliar puesta en el largo y difícil camino del género humano”, y como “una de las más altas expresiones de la conciencia humana”». Para resistir a los intentos de alterar o eliminar el significado profundo de esa Declaración, vale la pena recordar algunos principios esenciales que deben siempre respetarse.

El respeto incondicionado de la dignidad humana

24. En primer lugar, aunque cada vez hay más conciencia de la cuestión de la dignidad humana, sigue habiendo hoy muchos malentendidos sobre el concepto de dignidad, que distorsionan su significado. Algunos proponen que es mejor utilizar la expresión “dignidad personal” (y derechos “de la persona”) en lugar de “dignidad humana” (y derechos “del hombre”), porque entienden por persona sólo “un ser capaz de razonar”. En consecuencia, sostienen que la dignidad y los derechos se infieren de la capacidad de conocimiento y libertad, de las que no todos los seres humanos están dotados. Así pues, el niño no nacido no tendría dignidad personal, ni el anciano incapacitado, ni los discapacitados mentales. La Iglesia, por el contrario, insiste en el hecho de que la dignidad de toda persona humana, precisamente porque es intrínseca, permanece “más allá de toda circunstancia”, y su reconocimiento no puede depender, en modo alguno, del juicio sobre la capacidad de una persona para comprender y actuar libremente. De lo contrario, la dignidad no sería como tal inherente a la persona, independiente de sus condicionamientos y, por tanto, merecedora de un respeto incondicional. Sólo mediante el reconocimiento de la dignidad intrínseca del ser humano, que nunca puede perderse, desde la concepción hasta la muerte natural, puede garantizarse a esta cualidad un fundamento inviolable y seguro. Sin referencia ontológica alguna, el reconocimiento de la dignidad humana oscilaría a merced de valoraciones diversas y arbitrarias. La única condición, por tanto, para que pueda hablarse de dignidad por sí misma inherente a la persona es que ésta pertenezca a la especie humana, por lo que «los derechos de la persona son los derechos humanos».

Una referencia objetiva para la libertad humana

25. En segundo lugar, a veces también se abusa del concepto de dignidad humana para justificar una multiplicación arbitraria de nuevos derechos, muchos de los cuales suelen ser contrarios a los definidos originalmente y no pocas veces se ponen en contradicción con el derecho fundamental a la vida, como si hubiera que garantizar la capacidad de expresar y realizar cada preferencia individual o deseo subjetivo. La dignidad se identifica entonces con una libertad aislada e individualista, que pretende imponer como “derechos”, garantizados y financiados por la comunidad, ciertos deseos y preferencias que son subjetivas. Pero la dignidad humana no puede basarse en estándares meramente individuales ni identificarse únicamente con el bienestar psicofísico del individuo. Al contrario, la defensa de la dignidad del ser humano se fundamenta en las exigencias constitutivas de la naturaleza humana, que no dependen ni de la arbitrariedad individual ni del reconocimiento social. Los deberes que se derivan del reconocimiento de la dignidad del otro y los correspondientes derechos que de ello se derivan tienen, por tanto, un contenido concreto y objetivo, basado en la naturaleza humana común Sin esa referencia objetiva, el concepto de dignidad queda sometido de hecho a las más diversas arbitrariedades, así como a los intereses de poder.

La estructura relacional de la persona humana

26. La dignidad de la persona humana, a la luz del carácter relacional de la persona, ayuda también a superar la perspectiva reductiva de una libertad autorreferencial e individualista, que pretende crear los propios valores prescindiendo de las normas objetivas del bien y de la relación con los demás seres vivos. Cada vez más, de hecho, se corre el riesgo de restringir la dignidad humana a la capacidad de decidir discrecionalmente sobre uno mismo y sobre su propio destino, independientemente del de los demás, sin tener en cuenta la pertenencia a la comunidad humana. En esta concepción tan errónea de la libertad, los deberes y los derechos no pueden reconocerse mutuamente para que cuidemos unos de otros. En realidad, como recuerda san Juan Pablo II, la libertad es puesta «al servicio de la persona y de su realización mediante el don de sí misma y la acogida del otro. Sin embargo, cuando la libertad es absolutizada en clave individualista, se vacía de su contenido original y se contradice en su misma vocación y dignidad».

27. Así pues, la dignidad del ser humano incluye también la capacidad, inherente a la propia naturaleza humana, de asumir obligaciones hacia los otros.

28. La diferencia entre el ser humano y el resto de los otros seres vivos, que resalta gracias al concepto de dignidad, no debe hacernos olvidar la bondad de los demás seres creados, que existen no sólo en función del ser humano, sino también con un valor propio y, por tanto, como dones que le han sido confiados para que custodiados y cultivados. Así, mientras se reserva al ser humano el concepto de dignidad, se debe afirmar al mismo tiempo la bondad creatural del resto del cosmos. Como subrayaba el Papa Francisco: «Precisamente por su dignidad única y por estar dotado de inteligencia, el ser humano está llamado a respetar lo creado con sus leyes internas […]: “Toda criatura posee su bondad y su perfección propias […] Las distintas criaturas, queridas en su ser propio, reflejan, cada una a su manera, un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por esto, el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas”». Todavía más, «hoy nos vemos obligados a reconocer que sólo es posible sostener un “antropocentrismo situado”. Es decir, reconocer que la vida humana es incomprensible e insostenible sin las demás criaturas». Desde esta perspectiva, «no es irrelevante para nosotros que desaparezcan tantas especies, que la crisis climática ponga en riesgo la vida de tantos seres». Pertenece, de hecho, a la dignidad del hombre el cuidado del ambiente, teniendo en cuenta en particular aquella ecología humana que preserva su misma existencia.

La liberación del ser humano de condicionamientos morales y sociales

29. Estos requisitos previos básicos, por muy necesarios que sean, no bastan para garantizar el crecimiento de una persona en coherencia con su dignidad. Aun cuando «Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos» en vista del bien, el libre albedrío con frecuencia prefiere el mal al bien. Por eso la libertad humana necesita a su vez ser liberada. En la carta a los Gálatas, «para la libertad nos ha liberado Cristo» (Gal 5, 1), san Pablo recuerda la tarea propia de cada cristiano, sobre cuyos hombros descansa una responsabilidad de liberación que se extiende al mundo entero (cf. Rm 8,19ss). Se trata de una liberación que, desde el corazón de cada persona está llamada a difundirse y a manifestar su fuerza humanizadora en todas las relaciones.

30. La libertad es un don maravilloso de Dios. Incluso cuando nos atrae con su gracia, Dios lo hace de tal manera que nuestra libertad nunca se ve violentada. Por eso, sería un grave error pensar que, lejos de Dios y de su ayuda, podemos ser más libres y, en consecuencia, sentirnos más dignos. Desvinculada de su Creador, nuestra libertad sólo puede debilitarse y oscurecerse. Lo mismo ocurre si la libertad se imagina como independiente de cualquier referencia que no sea ella misma y se percibe como una amenaza cualquier relación con una verdad precedente. Como consecuencia, también fracasará el respeto por la libertad y la dignidad de los demás. Así lo explicó el Papa Benedicto XVI: «una voluntad que se cree radicalmente incapaz de buscar la verdad y el bien no tiene razones objetivas y motivos para obrar, sino aquellos que provienen de sus intereses momentáneos y pasajeros; no tiene una “identidad” que custodiar y construir a través de las opciones verdaderamente libres y conscientes. No puede, pues, reclamar el respeto por parte de otras “voluntades”, que también están desconectadas de su ser más profundo, y que pueden hacer prevalecer otras “razones” o incluso ninguna “razón”. La ilusión de encontrar en el relativismo moral la clave para una pacífica convivencia, es en realidad el origen de la división y negación de la dignidad de los seres humanos».

31. Además, no sería realista afirmar una libertad abstracta, libre de cualquier condicionamiento, contexto o límite. Por el contrario, «el recto ejercicio de la libertad personal exige unas determinadas condiciones de orden económico, social, jurídico, político y cultural», que a menudo no se cumplen. En este sentido, podemos decir que unos son más “libres” que otros. El Papa Francisco se ha detenido especialmente en este punto: «algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación, crecen bien alimentados, o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitarán un Estado activo y sólo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos, y la fraternidad será una expresión romántica más». Por lo tanto, es indispensable comprender que «la liberación de las injusticias promueve la libertad y la dignidad humana» en todos los niveles y relaciones de las acciones humanas. Para que sea posible una auténtica libertad «tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos». Análogamente, la libertad se ve frecuentemente oscurecida por numerosos condicionamientos psicológicos, históricos, sociales, educativos y culturales. La libertad real e histórica siempre necesita ser “liberada”. Y se deberá, también, reafirmar el derecho fundamental a la libertad religiosa.

32. Al mismo tiempo, es evidente que la historia de la humanidad muestra un progreso en la comprensión de la dignidad y la libertad de las personas, no sin sombras y peligros de involución. Testigo de ello es la creciente aspiración – también por influencia cristiana, que sigue siendo fermento incluso en una sociedad cada vez más secularizada – a erradicar el racismo, la esclavitud y la marginación de mujeres, niños, enfermos y personas con discapacidad. Pero este arduo camino dista mucho de haber terminado.

4. Algunas violaciones graves de la dignidad humana

33. A la luz de las reflexiones hechas hasta ahora sobre la centralidad de la dignidad humana, esta última sección de la Declaración aborda algunas violaciones concretas y graves de la misma. Lo hace con el espíritu propio del magisterio de la Iglesia, que ha encontrado su expresión plena en el magisterio de los últimos Pontífices, como ya se ha recordado. Por ejemplo el Papa Francisco, por una parte, no se cansa de pedir el respeto de la dignidad humana: «todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones. Porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad». Por otra parte, no deja nunca de señalar a todos las violaciones concretas de la dignidad humana en nuestro tiempo, llamando a todos y cada uno a una sacudida de responsabilidad y de compromiso activo.

34. Queriendo señalar algunas de las muchas violaciones de la dignidad humana en nuestro mundo contemporáneo, podemos recordar lo que el Concilio Vaticano II enseñó a este respecto. Hay que reconocer que se opone a la dignidad humana «cuanto atenta contra la vida – homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado». Atenta además contra nuestra dignidad «cuanto viola la integridad de la persona humana, como, por ejemplo, las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena». Y finalmente «cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes; o las condiciones laborales degradantes, que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana». Será necesario también mencionar aquí el tema de la pena de muerte: también esta última viola la dignidad inalienable de toda persona humana más allá de cualquier circunstancia. Por el contrario, hay que reconocer que «el firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un lugar en este universo. Ya que, si no se lo niego a

36. Uno de los fenómenos que más contribuye a negar la dignidad de tantos seres humanos es la pobreza extrema, ligada a la desigual distribución de la riqueza. Como ya fue subrayado por san Juan Pablo II, «una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo consiste precisamente en esto: en que son relativamente pocos los que poseen mucho, y muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios destinados originariamente a todos.». Además, sería ilusorio hacer una distinción superficial entre “Países ricos” y “Países pobres”. Benedicto XVI ya reconoció, de hecho, que «la riqueza mundial crece en términos absolutos, pero aumentan también las desigualdades. En los países ricos, nuevas categorías sociales se empobrecen y nacen nuevas pobrezas. En las zonas más pobres, algunos grupos gozan de un tipo de superdesarrollo derrochador y consumista, que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. Se sigue produciendo “el escándalo de las disparidades hirientes”», donde la dignidad de los pobres es doblemente negada, tanto por la falta de recursos disponibles para satisfacer sus necesidades básicas, como por la indiferencia con que son tratados por quienes viven junto a ellos.

37. Por tanto, con el Papa Francisco hay que concluir que «aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que “nacen nuevas pobrezas”. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas no comparables con la realidad actual». Como resultado, la pobreza se extiende «de múltiples maneras, como en la obsesión por reducir los costos laborales, que no advierte las graves consecuencias que esto ocasiona, porque el desempleo que se produce tiene como efecto directo expandir las fronteras de la pobreza». Entre estos «destructores efectos del Imperio del dinero», se debe reconocer che «no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo». Si algunos nacen en un país o en una familia donde tienen menos oportunidades de desarrollo, hay que reconocer que eso está reñido con su dignidad, que es exactamente la misma que la de quienes nacen en una familia o en un país ricos. Todos somos responsables, aunque en diversos grados, de esta flagrante desigualdad.

La guerra

38. Otra tragedia que niega la dignidad humana es la que provoca la guerra, hoy como en todos los tiempos: «guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos, y tantas afrentas contra la dignidad humana […] van “multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de la que podría llamar una ‘tercera guerra mundial en etapas’”». Con su estela de destrucción y dolor, la guerra atenta contra la dignidad humana a corto y largo plazo: «incluso reafirmando el derecho inalienable a la legítima defensa, así como la responsabilidad de proteger aquellos cuya existencia está amenazada, debemos admitir que la guerra siempre es una “derrota de la humanidad”. Ninguna guerra vale las lágrimas de una madre que ha visto a su hijo mutilado o muerto; ninguna guerra vale la pérdida de la vida, aunque sea de una sola persona humana, ser sagrado, creado a imagen y semejanza del Creador; ninguna guerra vale el envenenamiento de nuestra Casa Común; y ninguna guerra vale la desesperación de los que están obligados a dejar su patria y son privados, de un momento a otro, de su casa y de todos los vínculos familiares, de amistad, sociales y culturales que se han construido, a veces a través de generaciones». Todas las guerras, por el mero hecho de contradecir la dignidad humana, son «conflictos que no resolverán los problemas, sino que los aumentarán». Esto es aún más grave en nuestra época, en la que se ha convertido en normal que, fuera del campo de batalla, mueran tantos civiles inocentes.

39. En consecuencia, aún hoy la Iglesia no puede dejar de hacer suyas las palabras de los Pontífices, repitiendo con san Pablo VI: «¡Nunca jamás guerra! ¡Nunca jamás guerra!», y pidiendo, junto a san Juan Pablo II, «a todos en nombre de Dios y en nombre del hombre: ¡no matéis! ¡No preparéis a los hombres destrucciones y exterminio! ¡Pensad en vuestros hermanos que sufren hambre y miseria! ¡Respetad la dignidad y la libertad de cada uno!». Precisamente en nuestro tiempo, éste es el gritode la Iglesia y de toda la humanidad. Por último, el Papa Francisco subraya que «no podemos pensar en la guerra como solución, debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya. Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible “guerra justa”. ¡Nunca más la guerra!». Como la humanidad vuelve a caer a menudo en los mismos errores del pasado, «para construir la paz es necesario salir de la lógica de la legitimidad de la guerra». La íntima relación que existe entre fe y dignidad humana hace contradictorio que se fundamente la guerra sobre convicciones religiosas: «quien invoca el nombre de Dios para justificar el terrorismo, la violencia y la guerra, no sigue el camino de Dios: la guerra en nombre de la religión es una guerra contra la religión misma».

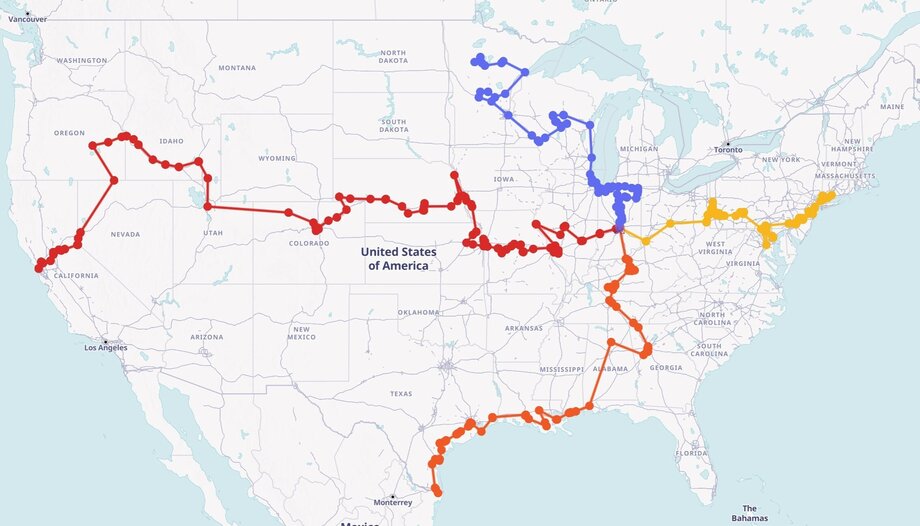

El trabajo de los emigrantes

40. Los emigrantes están entre las primeras victimas de las múltiples formas de pobreza. No es solo que su dignidad viene negada en sus países, sino que su misma vida es puesta en riesgo porque no tienen los medios para crear una familia, para trabajar o para alimentarse. Una vez llegados a los países que deberían poder recibirlos, «no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. […] Nunca se dirá que no son humanos pero, en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos». Por tanto, es siempre urgente recordar que «todo emigrante es una persona humana que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación». Su acogida es una forma importante y significativa de defender «la inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, color o religión».

La trata de personas

41. La trata de personas también debe considerarse una grave violación de la dignidad humana. Esto no constituye una novedad, pero su desarrollo adquiere dimensiones trágicas que están a la vista de todos, por lo que el Papa Francisco lo ha denunciado en términos particularmente enérgicos: «reafirmo que la “trata de personas” es una actividad innoble, una vergüenza para nuestras sociedades que se consideran civilizadas. ¡Explotadores y clientes a todos los niveles deberían hacer un serio examen de conciencia ante sí mismos y ante Dios! La Iglesia renueva hoy su fuerte llamamiento para que se defienda siempre la dignidad y la centralidad de toda persona, en el respeto de los derechos fundamentales, como destaca su doctrina social, y pide que los derechos se extiendan realmente allí donde no se los reconoce a millones de hombres y mujeres en todos los continentes. En un mundo en el que se habla mucho de derechos, ¡cuántas veces se ultraja de hecho la dignidad humana! En un mundo donde se habla tanto de derechos, parece que el dinero es el único que los tiene. Queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo donde manda el dinero. Vivimos en un mundo, en una cultura donde reina el fetichismo del dinero».

42. Por estos motivos, la Iglesia y la humanidad no deben abandonar la lucha contra fenómenos como el «comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Es tal la magnitud de estas situaciones y el grado de vidas inocentes que va cobrando, que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos». Ante formas tan diversas y brutales de negación de la dignidad humana, es necesario ser cada vez más conscientes de que «la trata de personas es un crimen contra la humanidad». Niega en sustancia la dignidad humana al menos de dos formas: «desfigura la humanidad de la víctima, ofendiendo su libertad y su dignidad. Pero, al mismo tiempo, deshumaniza a quienes la llevan a cabo».

Los abusos sexuales

43. La profunda dignidad inherente al ser humano en su totalidad de mente y cuerpo nos permite comprender también por qué todo abuso sexual deja profundas cicatrices en el corazón de quienes lo sufren: éstos están, de hecho, heridos en su dignidad humana. Se trata de «sufrimientos que pueden llegar a durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede poner remedio. Este fenómeno está muy difundido en la sociedad, afecta también a la Iglesia y representa un serio obstáculo para su misión». De ahí su inquebrantable compromiso de poner fin a cualquier tipo de abuso, empezando desde dentro.

Las violencias contra las mujeres

44. Las violencias contra las mujeres es un escándalo global, cada vez más reconocido. Aunque de palabra se reconoce la igual dignidad de la mujer, en algunos países las desigualdades entre mujeres y varones son muy graves e incluso en los países más desarrollados y democráticos la realidad social concreta atestigua que a menudo no se reconoce a la mujer la misma dignidad que al varón. El Papa Francisco subraya este hecho cuando afirma que «la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que “doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos”».

45. Ya san Juan Pablo II reconocía que «aún queda mucho por hacer para que el ser mujer y madre no comporte una discriminación. Es urgente alcanzar en todas partes la efectiva igualdad de los derechos de la persona y por tanto igualdad de salario respecto a igualdad de trabajo, tutela de la trabajadora-madre, justas promociones en la carrera, igualdad de los esposos en el derecho de familia, reconocimiento de todo lo que va unido a los derechos y deberes del ciudadano en un régimen democrático». Las desigualdades en estos aspectos son distintas formas de violencia. También recordó que «es hora de condenar con determinación, empleando los medios legislativos apropiados de defensa, las formas de violencia sexual que con frecuencia tienen por objeto a las mujeres. En nombre del respeto de la persona no podemos además no denunciar la difundida cultura hedonística y comercial que promueve la explotación sistemática de la sexualidad, induciendo a chicas incluso de muy joven edad a caer en los ambientes de la corrupción y hacer un uso mercenario de su cuerpo». Entre las formas de violencia ejercidas contera las mujeres, ¿cómo no mencionar la coacción al aborto, que afecta tanto a la madre como al hijo, tan a menudo para satisfacer el egoísmo de los varones? ¿Y cómo no mencionar también la práctica de la poligamia que – como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica – es contraria a la igual dignidad de mujeres y varones y también es contraria a «al amor conyugal que es único y exclusivo»?

46. Es este horizonte de violencia contra las mujeres, no se condenará nunca de forma suficiente el fenómeno del feminicidio. En este frente, el compromiso de toda la comunidad internacional debe ser sólido y concreto, como ha reiterado el Papa Francisco: «el amor a María nos tiene que ayudar a generar actitudes de reconocimiento y gratitud frente a la mujer, frente a nuestras madres y abuelas que son un bastión en la vida de nuestras ciudades. Casi siempre silenciosas llevan la vida adelante. Es el silencio y la fuerza de la esperanza. Gracias por su testimonio […] pero mirando a las madres y a las abuelas, quiero invitarlos a luchar contra una plaga que afecta a nuestro continente americano: los numerosos casos de feminicidio. Y detrás de tantas paredes. Los invito a luchar contra esta fuente de sufrimiento pidiendo que se promueva una legislación y una cultura de repudio a toda forma de violencia».

El aborto

47. La Iglesia no cesa de recordar que «la dignidad de todo ser humano tiene un carácter intrínseco y vale desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Precisamente la afirmación de tal dignidad es el presupuesto irrenunciable para la tutela de una existencia personal y social, y también la condición necesaria para que la fraternidad y la amistad social puedan realizarse en todos los pueblos de la tierra». Sobre la base de este valor intangible de la vida humana, el magisterio eclesial se ha siempre pronunciado contra el aborto. Al respecto escribe san Juan Pablo II: «entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso […] Hoy, sin embargo, la percepción de su gravedad se ha ido debilitando progresivamente en la conciencia de muchos. La aceptación del aborto en la mentalidad, en las costumbres y en la misma ley es señal evidente de una peligrosísima crisis del sentido moral, que es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando está en juego el derecho fundamental a la vida. Ante una situación tan grave, se requiere más que nunca el valor de mirar de frente a la verdad y de llamar a las cosas por su nombre, sin ceder a compromisos de conveniencia o a la tentación de autoengaño. A este propósito resuena categórico el reproche del Profeta: “¡Ay, los que llaman al mal bien, y al bien mal!; que dan oscuridad por luz, y luz por oscuridad” (Is 5, 20). Precisamente en el caso del aborto se percibe la difusión de una terminología ambigua, como la de “interrupción del embarazo”, que tiende a ocultar su verdadera naturaleza y a atenuar su gravedad en la opinión pública. Quizás este mismo fenómeno lingüístico sea síntoma de un malestar de las conciencias. Pero ninguna palabra puede cambiar la realidad de las cosas: el aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento». Los niños que van a nacer «son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo». Se deberá, por tanto, afirmar con total fuerza y claridad, también en nuestro tiempo, que «esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana, pero si además la miramos desde la fe, “toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del hombre”». Merece mencionarse aquí el compromiso generoso y valiente de santa Teresa de Calcuta en defensa de todo concebido.

La maternidad subrogada

48. La Iglesia, también, se posiciona en contra de la práctica de la maternidad subrogada, mediante la cual el niño, inmensamente digno, se convierte en un mero objeto. A este respecto, las palabras del Papa Francisco son de una claridad única: «el camino hacia la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. En este sentido, considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño; y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato. Por ello, hago un llamamiento para que la Comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica».

49. La práctica de la maternidad subrogada viola, ante todo, la dignidad del niño. En efecto, todo niño, desde el momento de su concepción, de su nacimiento, y luego al crecer como joven, convirtiéndose en adulto, posee una dignidad intangible que se expresa claramente, aunque de manera singular y diferenciada, en cada etapa de su vida. Por tanto, el niño tiene derecho, en virtud de su dignidad inalienable, a tener un origen plenamente humano y no inducido artificialmente, y a recibir el don de una vida que manifieste, al mismo tiempo, la dignidad de quien la da y de quien la recibe. El reconocimiento de la dignidad de la persona humana implica también el reconocimiento de la dignidad de la unión conyugal y de la procreación humana en todas sus dimensiones. En este sentido, el deseo legítimo de tener un hijo no puede convertirse en un “derecho al hijo” que no respete la dignidad del propio hijo como destinatario del don gratuito de la vida.

50. La práctica de la maternidad subrogada viola, al mismo tiempo, la dignidad de la propia mujer que o se ve obligada a ello o decide libremente someterse. Con esta práctica, la mujer se desvincula del hijo que crece en ella y se convierte en un mero medio al servicio del beneficio o del deseo arbitrario de otros. Esto se contrapone, totalmente, con la dignidad fundamental de todo ser humano y su derecho a ser reconocido siempre por sí mismo y nunca como instrumento para otra cosa.

La eutanasia y el suicidio asistido

51. Hay un caso particular de violación de la dignidad humana, más silencioso pero que está ganando mucho terreno. Tiene la peculiaridad de utilizar un concepto erróneo de la dignidad humana para volverla contra la vida misma. Esta confusión, muy común hoy en día, sale a la luz cuando se habla de eutanasia. Por ejemplo, las leyes que reconocen la posibilidad de la eutanasia o el suicidio asistido se denominan a veces “leyes de muerte digna” (“death with dignity acts”). Está muy extendida la idea de que la eutanasia o el suicidio asistido son compatibles con el respeto a la dignidad de la persona humana. Frente a este hecho, hay que reafirmar con fuerza que el sufrimiento no hace perder al enfermo esa dignidad que le es intrínseca e inalienablemente propia, sino que puede convertirse en una oportunidad para reforzar los lazos de pertenencia mutua y tomar mayor conciencia de lo preciosa que es cada persona para el conjunto de la humanidad.

52. Ciertamente, la dignidad del enfermo, en condiciones críticas o terminales, exige que todos realicen los esfuerzos adecuados y necesarios para aliviar su sufrimiento mediante unos cuidados paliativos apropiados y evitando cualquier encarnizamiento terapéutico o intervención desproporcionada. Estos cuidados responden al «constante deber de comprender las necesidades del enfermo: necesidad de asistencia, de alivio del dolor, necesidades emotivas, afectivas y espirituales». Pero tal esfuerzo es totalmente distinto, diferente, incluso contrario a la decisión de eliminar la propia vida o la de los demás bajo el peso del sufrimiento. La vida humana, incluso en su condición dolorosa, es portadora de una dignidad que debe respetarse siempre, que no puede perderse y cuyo respeto permanece incondicional. En efecto, no hay condiciones en ausencia de las cuales la vida humana deje de ser digna y pueda, por tanto, suprimirse: «la vida tiene la misma dignidad y el mismo valor para todos y cada uno: el respeto de la vida del otro es el mismo que se debe a la propia existencia». Ayudar al suicida a quitarse la vida es, por tanto, una ofensa objetiva contra la dignidad de la persona que lo pide, aunque con ello se cumpliese su deseo: «debemos acompañar a la muerte, pero no provocar la muerte o ayudar cualquier forma de suicidio. Recuerdo que se debe privilegiar siempre el derecho al cuidado y al cuidado para todos, para que los más débiles, en particular los ancianos y los enfermos, nunca sean descartados. La vida es un derecho, no la muerte, que debe ser acogida, no suministrada. Y este principio ético concierne a todos, no solo a los cristianos o a los creyentes». Como ya se ha dicho, la dignidad de cada persona, por débil o sufriente que sea, implica a la dignidad de todos.

El descarte de las personas con discapacidad

53. Un criterio para verificar la atención real a la dignidad de cada individuo es, obviamente, la atención prestada a los más desfavorecidos. Nuestro tiempo, por desgracia, no se distingue mucho por esa atención: en verdad, se está imponiendo una cultura del descarte. Para contrarrestar esta tendencia, merece especial atención y solicitud la condición de quienes se encuentran en situación de déficit físico o psíquico. Esta condición de especial vulnerabilidad, tan relevante en los relatos evangélicos, cuestiona universalmente lo que significa ser una persona humana, precisamente desde un estado de deficiencia o discapacidad. La cuestión de la imperfección humana tiene también claras implicaciones desde el punto de vista sociocultural, ya que, en algunas culturas, las personas con discapacidad sufren a veces marginación, cuando no opresión, al ser tratadas como auténticos “descartados”. En realidad, todo ser humano, sea cual sea su condición de vulnerabilidad, recibe su dignidad por el hecho mismo de ser querido y amado por Dios. Por estas razones, debe fomentarse en la medida de lo posible la inclusión y la participación activa en la vida social y eclesial de todos aquellos que, de alguna manera, están marcados por la fragilidad o la discapacidad.

54. En una perspectiva más amplia, se deberá recordar que la «caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos, que está detrás de todas las acciones que se realicen a su favor los pobres […] “preocuparse de la fragilidad, de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la ‘cultura del descarte’. […] Significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante, y ser capaz de dotarlo de dignidad”. Así ciertamente se genera una actividad intensa, porque “hay que hacer lo que sea para salvaguardar la condición y dignidad de la persona humana”».

La teoría de género

55. La Iglesia desea, ante todo, «reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar «todo signo de discriminación injusta», y particularmente cualquier forma de agresión y violencia». Por ello, hay que denunciar como contrario a la dignidad humana que en algunos lugares se encarcele, torture e incluso prive del bien de la vida, a no pocas personas, únicamente por su orientación sexual.

56. Al mismo tiempo, la Iglesia destaca los decisivos elementos críticos presentes en la teoría de género. A este respecto, el Papa Francisco recordó: «el camino hacia la paz exige el respeto de los derechos humanos, según la sencilla pero clara formulación contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo 75 aniversario hemos celebrado recientemente. Se trata de principios racionalmente evidentes y comúnmente aceptados. Desgraciadamente, los intentos que se han producido en las últimas décadas de introducir nuevos derechos, no del todo compatibles respecto a los definidos originalmente y no siempre aceptables, han dado lugar a colonizaciones ideológicas, entre las que ocupa un lugar central la teoría de género, que es extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos».

57. Con respecto a la teoría de género, sobre cuya consistencia científica se debate mucho en la comunidad de expertos, la Iglesia recuerda que la vida humana, en todos sus componentes, físicos y espirituales, es un don de Dios, que debe ser acogido con gratitud y puesto al servicio del bien. Querer disponer de sí mismo, como prescribe la teoría de género, sin tener en cuenta esta verdad fundamental de la vida humana como don, no significa otra cosa que ceder a la vieja tentación de que el ser humano se convierta en Dios y entre en competencia con el verdadero Dios del amor que nos revela el Evangelio.

58. Un segundo aspecto sobre la teoría de género es que pretende negar la mayor diferencia posible entre los seres vivos: la diferencia sexual. Esta diferencia constitutiva no sólo es la mayor imaginable, sino también la más bella y la más poderosa: logra, en la pareja varón-mujer, la reciprocidad más admirable y es, por tanto, la fuente de ese milagro que nunca deja de asombrarnos que es la llegada de nuevos seres humanos al mundo.

59. En este sentido, el respeto del propio cuerpo y de aquel de los otros es esencial ante la proliferación y reivindicación de nuevos derechos que avanza la teoría de género. Esta ideología «presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia». Por tanto, resulta inaceptable que «algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que “el sexo biológico (sex) y el papel sociocultural del sexo (gender), se pueden distinguir pero no separar”». Por lo tanto, debe rechazarse todo intento de ocultar la referencia a la evidente diferencia sexual entre hombres y mujeres: «no podemos separar lo que es masculino y femenino de la obra creada por Dios, que es anterior a todas nuestras decisiones y experiencias, donde hay elementos biológicos que es imposible ignorar». Sólo cuando cada persona humana puede reconocer y aceptar esta diferencia en reciprocidad es capaz de descubrirse plenamente a sí misma, su dignidad y su identidad.

El cambio de sexo

60. La dignidad del cuerpo no puede considerarse inferior a la de la persona como tal. El Catecismo de la Iglesia Católica nos invita expresamente a reconocer que «el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la “imagen de Dios”». Tal verdad merece ser recordada especialmente cuando se trata del cambio de sexo. En efecto, el ser humano está inseparablemente compuesto de cuerpo y alma, y el cuerpo es el lugar vivo donde se despliega y manifiesta la interioridad del alma, incluso a través de la red de relaciones humanas. Constituyendo el ser de la persona, alma y cuerpo participan así de esa dignidad que caracteriza a todo ser humano. En este sentido, hay que recordar que el cuerpo humano participa de la dignidad de la persona, ya que está dotado de significados personales, especialmente en su condición sexual. Es en el cuerpo, de hecho, donde cada persona se reconoce generada por los demás, y es a través de su cuerpo que el varón y la mujer pueden establecer una relación de amor capaz de generar a otras personas. Sobre la necesidad de respetar el orden natural de la persona humana, el Papa Francisco enseña que «lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada». De ahí que toda operación de cambio de sexo, por regla general, corra el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción. Esto no significa que se excluya la posibilidad que una persona afectada por anomalías genitales, que ya son evidentes al nacer o que se desarrollan posteriormente, pueda optar por recibir asistencia médica con el objetivo de resolver esas anomalías. En este caso, la operación no constituiría un cambio de sexo en el sentido que aquí se entiende.

La violencia digital

61. El avance de las tecnologías digitales, aunque ofrece muchas posibilidades para promover la dignidad humana, tiende cada vez más a crear un mundo en el que crecen la explotación, la exclusión y la violencia, que pueden llegar a atentar contra la dignidad de la persona humana. Basta pensar en lo fácil que es, a través de estos medios, poner en peligro la buena reputación de cualquier persona con noticias falsas y calumnias. Sobre este punto el Papa Francisco subraya que «no es sano confundir la comunicación con el mero contacto virtual. De hecho, el ambiente digital también es un territorio de soledad, manipulación, explotación y violencia, hasta llegar al caso extremo del dark web. Los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Nuevas formas de violencia se difunden mediante los social media, por ejemplo el ciberacoso; la web también es un canal de difusión de la pornografía y de explotación de las personas para fines sexuales o mediante el juego de azar”». Y así es como, allí donde crecen las posibilidades de conexión, ocurre paradójicamente que todo el mundo se encuentra en realidad cada vez más aislado y empobrecido de relaciones interpersonales: «en la comunicación digital se quiere mostrar todo y cada individuo se convierte en objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan, frecuentemente de manera anónima. El respeto al otro se hace pedazos y, de esa manera, al mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y lo mantengo lejos, sin pudor alguno puedo invadir su vida hasta el extremo». Estas tendencias representan el lado oscuro del progreso digital.

62. Desde esta perspectiva, si la tecnología ha de estar al servicio de la dignidad humana y no perjudicarla, y si ha de promover la paz en lugar de la violencia, la comunidad humana debe ser proactiva a la hora de abordar estas tendencias respetando la dignidad humana y promover el bien: «en este mundo globalizado “los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad de la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos. […] Pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy, cuando las redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular, internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios”. Pero es necesario verificar constantemente que las actuales formas de comunicación nos orienten efectivamente al encuentro generoso, a la búsqueda sincera de la verdad íntegra, al servicio, a la cercanía con los últimos, a la tarea de construir el bien común».

Conclusión

63. En el 75 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Papa Francisco reiteró que ese documento «es como una vía maestra, sobre la que se han dado muchos pasos adelante, pero faltan todavía tantos, y a veces, desafortunadamente, se vuelve atrás. ¡El compromiso con los derechos humanos nunca se acaba! A este respecto, estoy cerca de todos aquellos que, sin proclamas, en la vida concreta de cada día luchan y pagan en persona por defender los derechos de los que no cuentan».

64. Es en este espíritu, con esta Declaración, en el que la Iglesia exhorta ardientemente a que el respeto de la dignidad de la persona humana, más allá de toda circunstancia, se sitúe en el centro del compromiso por el bien común y de todo ordenamiento jurídico. En efecto, el respeto de la dignidad de todos y de cada uno, es la base indispensable para la existencia misma de toda sociedad que pretenda fundarse en el derecho justo y no en la fuerza del poder. Es sobre la base del reconocimiento de la dignidad humana como se sostienen los derechos humanos fundamentales, que preceden y sustentan toda convivencia civilizada.

65. Cada persona individual y, al mismo tiempo, cada comunidad humana tiene, por tanto, la tarea de la realización concreta y efectiva de la dignidad humana, mientras que corresponde a los Estados no sólo protegerla, sino también garantizar las condiciones necesarias para que florezca en la promoción integral de la persona humana: «en la actividad política hay que recordar que “más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega”».

66. También hoy, ante tantas violaciones de la dignidad humana, que amenazan gravemente el futuro de la humanidad, la Iglesia no cesa de alentar la promoción de la dignidad de toda persona humana, cualesquiera que sean sus cualidades físicas, psíquicas, culturales, sociales y religiosas. Lo hace con esperanza, segura de la fuerza que brota de Cristo resucitado, que ha llevado ya a su plenitud definitiva la dignidad integral de todo varón y de toda mujer. Esta certeza se convierte en un llamamiento en las palabras del Papa Francisco a cada uno de nosotros: «a cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle».

El Sumo Pontífice Francisco, en la Audiencia concedida al suscrito Prefecto junto al Secretario para la Sección Doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el día de 25 marzo de 2024, ha aprobado la presente Declaración, decidida en la Sesión Ordinaria de este Dicasterio con fecha 28 de febrero de 2024, y ha ordenado su publicación.

Dado en Roma, en la sede del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el 2 de abril de 2024, 19° aniversario de la muerte de san Juan Pablo II.

Víctor Manuel Card. Fernández

"Cultivar la vida como vocación": Jornada de Vocaciones Nativas y oración

"Cultivar la vida como vocación": Jornada de Vocaciones Nativas y oración