Hasta hace unas semanas, no muchas personas conocían la existencia del convento de Santa Clara de Belorado. Más allá de la zona, en la que la comunidad era especialmente querida y alguna noticia dispersa de índole regional sobre la tarea repostera de las religiosas, la vida de este monasterio y sus alrededores estaba marcada por la tranquilidad y la prácticamente nula exposición mediática.

La historia dio un vuelco el pasado 13 de mayo cuando, de manera insólita, la abadesa de la comunidad, Sor Isabel, dio a conocer que había firmado, en nombre de toda la comunidad según defiende, un documento de abandono formal de la Iglesia católica llamado “Manifiesto Católico”. En este documento, la religiosa afirmaba que la Iglesia católica es herética y cismática y ponía a la comunidad bajo la jurisdicción de Pablo de Rojas, que dice ser obispo y es cabeza de la secta conocida como “Pía Unión de San Pablo Apóstol”.

Este abandono de la Iglesia católica, al parecer, se había realizado a través de una solicitud firmada por la propia abadesa el 8 de mayo y aceptada por Pablo de Rojas el 10 de mayo de 2024.

¿Que lleva a una comunidad a decidir dar un paso de este calibre? ¿Se trata de una cuestión de índole religiosa, o hay algo más? ¿Que es la Pía Unión? ¿Que ocurre con los monasterios si las monjas abandonan la fe católica?

Las respuestas a estas preguntas son variadas y no abarcan, seguramente, toda la realidad de una situación más parecida a un sainete que otra cosa. En el caso Belorado convergen líos económicos y religiosos. Son diversos los matices y los temas que han concurrido en una situación casi esperpéntica cuyo desenlace sigue siendo una incógnita.

El “Manifiesto Católico”

El Manifiesto Católico publicado por las religiosas de Belorado es de un documento de 70 páginas que reproduce las principales ideas del llamado “Posicionamiento teológico” de la secta.

En el documento se defiende la idea de que Pío XII ha sido el último Papa legítimo y tras su muerte “la sede de san Pedro está vacante y usurpada”.

Según este manifiesto, la Iglesia católica es la cismática y ha traicionado a Cristo. El Concilio Vaticano es, según este documento, un acto herético y la Iglesia posterior, ilegítima. Los obispos y sacerdotes son una suerte de “herejes, ladrones, pérfidos y blasfemos”. Entre otras afirmaciones, sostiene que “Ratzinger era un grandísimo hereje con pátina de conservador” y al Papa Francisco lo llama “Sr. Bergoglio”, “que no es obispo, ni siquiera sacerdote”.

El Manifiesto, que firma tan sólo la ex abadesa “en mi nombre y en el de todas las hermanas de los dos monasterios sitos en Belorado y Orduña”, afirma rotundamente que no obedecerán a quienes ellas consideran herejes y hace una confusa invitación a todas las personas que “quieran salvarse” a que dejen la Iglesia o “secta del conciliábulo”.

¿Se trata de un cisma? Técnicamente si, dado que según el canon 751 del Código de Derecho canónico, el cisma es “el rechazo de la sujeción al Sumo Pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos”. Más certeramente, nos encontramos ante la adhesión de una serie de personas a una secta cismática ya constituida.

La comunidad de Belorado

El Monasterio de Santa Clara en la localidad burgalesa de Belorado es un cenobio de clarisas cuya primera construcción data del siglo XIV. El edificio fue saqueado por las tropas francesas a inicios del siglo XIX y posteriormente desamortizado por Mendizábal. Las religiosas recuperaron el convento y, desde entonces nada había cambiado en una vida monástica tranquila y marcada por el trabajo de obrador de repostería de las religiosas.

El monasterio forma parte de la Federación de clarisas de Nuestra Señora de Arántzazu junto con cuarenta monasterios más, entre los que se hallan Vitoria y Derio.

Actualmente, la comunidad de Belorado está compuesta por quince religiosas. De éstas quince, “las 5 mayores están fuera de todo este proceso”, señalan fuente del arzobispado burgalés. La situación de estas cinco hermanas mayores, que superan los 80 años, centra gran parte de la preocupación tanto del arzobispado como de las superioras de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Arántzazu. Aunque uno y otras entienden que están bien cuidadas, tienen serias dudas de que sean conscientes de lo que está ocurriendo en su comunidad.

A raíz de la publicación del Manifiesto católico y de las consiguientes declaraciones de las otras 10 religiosas, cada monja recibió una citación para comparecer ante el Tribunal eclesiástico de manera individual con el fin de que que secunden el paso dado o se retracten.

La entrega de esta citación se produjo el 6 de junio. A las tres principales superioras de la comunidad -la ex abadesa Sor Isabel, la ex vicaria, Sor Paz y la ex cuarta discreta, Sor Sión- se les dio un plazo de 10 días para comparecer ante el Tribunal eclesiástico de Burgos por sospecha de cisma, un plazo que la archidiócesis amplió otros cinco días, a petición de las religiosas.

Las otras 7 hermanas recibieron 15 días para realizar esta comparecencia. Será el 21 de junio la fecha en la que las religiosas tendrán que decidir, una a una, si rompen con la Iglesia católica.

En el caso de que sigan adelante con la postura sustentada desde el 13 de mayo, las monjas quedarían excomulgadas por el mismo hecho (excomunión latae sententiae), serías excluidas de la vida religiosa y tendrían prohibido el ejercicio de diversos derechos bautismales.

Si se retractan, como señalan desde el arzobispado de Burgos “continuarán en la comunidad y será la federación la que decida”. En el arzobispado destacan su disposición al “diálogo hasta el último minuto, pero hay que ser consciente de que, si estas personas abandonan voluntariamente la Fe católica no pueden continuar viviendo en un lugar que pertenece a la Iglesia”.

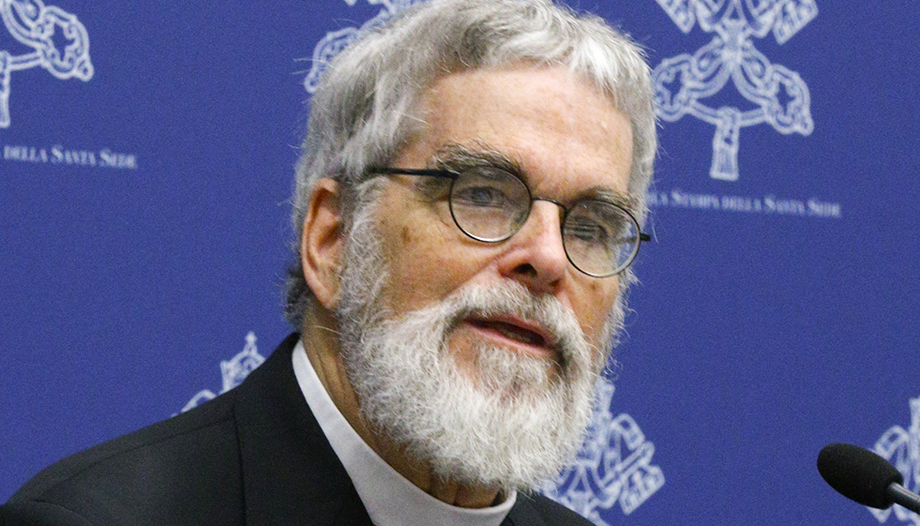

Mons. Iceta, nombrado comisario

El 28 de mayo, a la vista de los acontecimientos y tras la petición de la Federación clarisa de Nuestra Señora de Aránzazu, la Santa Sede nombró “comisario pontificio ad nutum Sanctae Sedis” de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio a Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa. Este nombramiento le otorga “todos los derechos y deberes que el Derecho universal de la Iglesia y el Derecho propio del Instituto atribuyen al Superior Mayor y a su Consejo, incluida la representación legal en el ámbito civil”. El arzobispo de Burgos creó entonces una comisión gestora, de la que forman parte “la presidenta de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu, la madre Javier Soto, y su secretaria federal, Carmen Ruiz, que velarán por el cuidado de la comunidad. Junto a ellas, el vicario judicial de la archidiócesis, Donato Miguel Gómez, se encargará de las cuestiones en el ámbito canónico, mientras que el director de Asuntos Jurídicos del Arzobispado, Rodrigo Sáiz, coordinará los aspectos relativos al ámbito civil. También contarán con la colaboración de un despacho profesional para la administración de los monasterios y sus bienes y se encargará la realización de una auditoría y un inventario. Asimismo, y si fuera necesario, se contará con la ayuda de despachos profesionales de servicios jurídicos, en materia civil, fiscal o penal”.

Con este nombramiento, el representante civil legal de todo lo referente al Monasterio pasó a ser el arzobispo de Burgos, de modo que “tiene el derecho y el deber de velar, ante todo, por las personas que habitan el monasterio, de modo particular por las hermanas mayores, los trabajadores contratados, la gestión adecuada de los movimientos financieros, así como la gestión de todos los bienes muebles e inmuebles” como destaca la nota emitida por el arzobispado burgalés para dar a conocer este nombramiento.

[Ampliación de la noticia]

El día 21 de junio, las clarisas remitieron un burofax al Arzobispado de Burgos, que había prorrogado el plazo a petición de las religiosas, en el que manifestaban su «unánime e irreversible posición» de abandonar lo que ellas califican como iglesia «surgida del latrocinio Vaticano II»

Las religiosas aducen que el Código de Derecho Canónico no es «competente». Algo completamente inverosímil y ha puesto en manos de abogados civiles diálogo con el Arzobispado.

Las cuentas del convento

Las monjas de esta comunidad, lideradas por la ex abadesa, Sor Isabel, no han respondido a las incesantes peticiones de diálogo dirigidas a ellas tanto por la federación de clarisas a la que pertenecen por desde el arzobispado de Burgos. Sus comunicaciones las realizan a través de su blog o en medios de comunicación de índole nacional.

Las religiosas de Belorado han utilizado su blog y redes sociales para “denunciar” su desacuerdo con todas las medidas impuestas desde la Santa Sede, aunque, por el momento, no han establecido contacto directo con la Federación de clarisas ni con el arzobispado. En las últimas semanas afirmaron no poder acceder a sus “cuentas bancarias, dado que D. Mario ha tomado el control de las mismas, bloqueando de esta forma el acceso al fruto de nuestro trabajo diario”, algo que ha sido firmemente negado por el Arzobispado de Burgos ya que “las hermanas saben que pueden contar con todo lo que necesiten a través de la secretaria federal, Sor Carmen”. Con el nombramiento del comisario, “las cuentas del convento han sido intervenidas, siguiendo el proceso habitual de un comisariado pontificio” señalan desde el arzobispado, “los recibos de siguen pagando, pero las religiosas no pueden sacar dinero puesto que ellas ya no están facultadas para ello”. Para cualquier necesidad se han de dirigir a la Secretaria federal, Sor Carmen, que fue expulsada cuando acudió al convento, el pasado 6 de junio, para preguntar qué necesitaban y ver a las hermanas más ancianas.

Desde el arzobispado, en una nota emitida el 13 de junio, señalaron que “se está trabajando con las entidades bancarias para que no exista ningún problema de pago a quienes legítimamente tienen derecho al cobro: suministros, nóminas, recibos, etc.” y que seguían “a la espera de que las hermanas nos comuniquen los importes necesarios que requieren para los gastos habituales de la vida ordinaria”, un paso que las religiosas no han hecho porque, según defienden, si solicitan el dinero al Arzobispo “supondría, de facto, el reconocimiento de la legitimidad de la usurpación”.

Por parte del arzobispado burgalés y la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Arántzazu los pasos legales pertinentes en el ámbito civil y canónico se han ido danto de manera correcta y el representante legal del Monasterio de Santa Clara de Belorado en el registro del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es Mario Iceta Gavicagogeascoa, arzobispo de Burgos.

¿Es la Pía Unión de San Pablo Apóstol una secta?

Si. Este grupo aparece tipificado como secta en el libro del experto Luis Santamaría “A las afueras de la Cruz”, editado por la Biblioteca de Autores Cristianos en 2023. El volumen recoge un centenar de sectas de origen o apariencia cristiana.

En su introducción, Santamaría explica que “el hecho de que la mayor parte de ellos utilicen el nombre de ‘Iglesia’ muestra su intención de presentarse como la verdadera Iglesia de Cristo o, a veces, una agrupación nueva e independiente, pero totalmente legítima, dentro de la Iglesia universal. Suelen coincidir en su afirmación de recuperar lo genuinamente cristiano —que habría sido traicionado en las Iglesias y comunidades eclesiales históricas de las que se han desgajado— y en su pretensión de una mayor apertura a toda la humanidad, sin normas estrictas, criterios de admisión ni excomuniones”.

La Pía Unión de San Pablo Apóstol “se considera a sí misma la verdadera Iglesia de Cristo, y por eso su líder se presenta siempre como ‘obispo católico, apostólico y romano’, además de referirse a la Iglesia católica como “la secta del conciliábulo o de ‘Mons. Roncalli’”.

Este grupo profesa el sedevacantismo “de forma que no reconoce a ningún obispo de Roma posterior a Pío XII. Tampoco admite la validez de los sacramentos celebrados en la Iglesia católica postconciliar”.

Un vistazo a la web de la Pía Unión de San Pablo Apóstol da una somera idea de las líneas de este minoritario grupo. El posicionamiento teológico del que nace el manifiesto firmado por la ex abadesa de Belorado es una suma de textos y frases tomadas de documentos preconciliares, lenguaje sobrecargado y terminología “robada” a diversas instituciones de la Iglesia.

El posicionamiento teológico destaca que “con la muerte, el 9 de octubre de 1958, del último Papa legítimo, hasta ahora, S.S. Pío XII, y con la convocatoria del “Concilio Vaticano II”, surgió la “iglesia conciliar”, que intenta eclipsar a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana”, y califica a los fieles católicos de “acatólicos”.

El posicionamiento teológico mezcla cuestiones de índole moral con temas de orden canónico y magisterial.

La Pía unión se presenta como “una suerte de Milicia Guerrera predestinada a sobresalir sobre todo lo existente” y “no está abierta a sacerdotes, religiosos o simples fieles que únicamente quieran beneficiarse espiritual y o sacramentalmente, ya que para ello hay que ser súbditos de S. Ilma. Rvdma. Sr. Dr. D. Pablo de Rojas Sánchez-Franco y colaborar con la Pía Unión”.

La Pia Unión en su web señala la prohibición de “manifestar a extraños que son miembros de la Pía Unión”, los sacramentos sólo se pueden recibir en capillas de la institución y se establecen normas de índole tan sui generis como la de obligar a las mujeres a vestir “falda, medias, manga como mínimo francesa, los caballeros a ser posible americana y corbata, y de lo contrario se pueden usar pantalones tipo chinos en color, nunca vaqueros, y camisa de manga larga, dando dos vueltas a los puños, más que nada por estética, como dice Nuestro fundador “las mangas de panadero son muy ordinarias” (manga corta)”

Los “personajes”

¿Quién es el tal Pablo de Rojas? ¿Son muchos los seguidores de esta Pía Unión de San Pablo Apóstol? Han sido numerosos los medios que han realizado un perfil del líder de esta secta, hasta ahora casi desconocida.

La descripción que Luis Santamaría hace, en las primeras páginas de “A las afueras de la cruz” sobre los fundadores y cabeza de muchas de las sectas de origen cristiano, es aplicable como descripción del autodenominado obispo Rojas. Se trata de personas que han “sido rechazados en seminarios, noviciados y otras casas de formación, o los hayan abandonado, o hayan sido expulsados de los mismos. También hay casos de personas que han buscado ministerios ordenados y no los han logrado. De manera que, como alternativa vital, han decidido unirse a movimientos cismáticos o, tras haber conseguido una ordenación presbiteral o consagración episcopal, han creado su propia “iglesia”, entrando en una dinámica de mutuos reconocimientos y ordenaciones y en la creación de complejas estructuras con nombres rimbombantes y superposición de adjetivos para pretender mostrar una seriedad eclesiástica de la que carecen”.

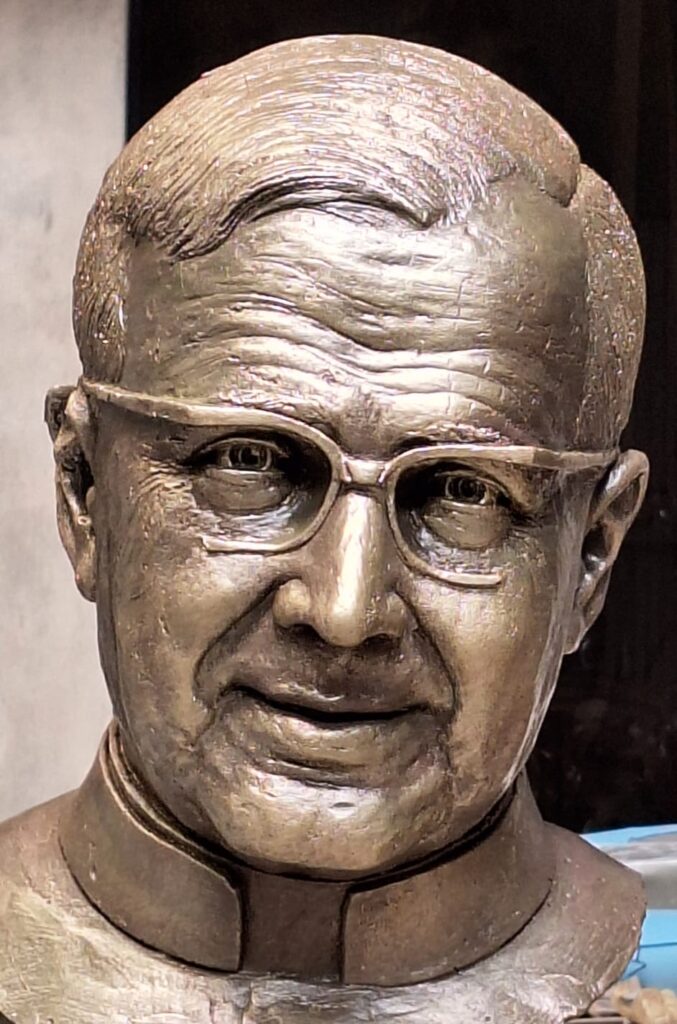

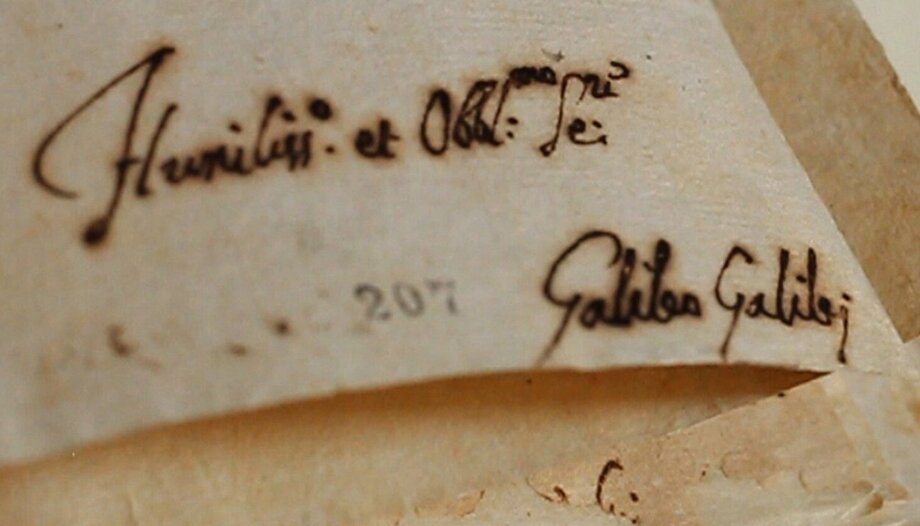

Pablo Rojas es natural de Jaén y la biografía que presenta en la web de la propia Pía Unión de San Pablo Apóstol está llena de incoherencias y hechos extraños como la de haber recibido la comunión a los cinco años en la España de los años 80 o haber sido ordenado sacerdote dos veces.

Textualmente de su web: “[Rojas]Es ‘confirmado’ en Madrid en 1993 de manos de ‘Mons’. de Galarreta, «obispo» de la Fraternidad de San Pio X, ‘Consagrado’ por ‘Mons’. Lefevre. En 2005 recibe el Sacramento [del orden] por Mons. Shell el 13 de mayo de 2005 y el 28 de junio de 2010, ‘sub conditione’ de manos de Mons. Subiròn”. Tanto Derek Schell como Ricardo Subiron fueron excomulgados por su pertenencia a la secta de la Iglesia del Palmar de Troya.

Rojas se estableció en Bilbao donde era frecuente verlo paseando vestido de obispo a la antigua usanza y acompañado de José Ceacero (conocido por el cura barman, por su profesión de coctelero), quien también dice ser sacerdote y ejerce como “portavoz” de las monjas de Belorado.

En 2019, Mons. Mario Iceta, entonces obispo de Bilbao, firmó un decreto de declaración de excomunión a Pablo de Rojas en el que destacaba que “él mismo (Rojas) ha afirmado haberse hecho consagrar Obispo por el Sr. Daniel L. Dolan, de la línea del cismático Mons. Ngô Dình Thuc, incurriendo en delito de cisma ex can. 1364 § 1 C.I.C.

Ad abundantiam, ha atentado la celebración de diversos sacramentos en nuestra Diócesis ex can. 1378 § 2, nº 1 y 2 C.I.C.

Ha reincidido contumazmente el pasado día 28 de junio de 2019 en el delito tipificado en el can. 1382 CIC; volviéndose a hacer consagrar Obispo por el cismático Mons. Williamson, actualmente en situación de excomunión”.

Compraventa de monasterios

Esta anómala situación está relacionada con las propiedades de tres monasterios. Los tres inmuebles forman parte de la Federación de Nuestra Señora de Arantzazu(Provincia de Cantabria – Hermanas Clarisas) y son los monasterios de clarisas situados en las localidades de Derio (Vizcaya), Belorado (Burgos) y Orduña (Álava).

El inicio de estas operaciones de compraventa de monasterios se remonta a 2020.

En 2020, el monasterio de Orduña, propiedad de las clarisas de Vitoria, estaba suprimido canónicamente y vacío. En octubre de ese año la comunidad de Belorado firmó un acuerdo de compraventa de este monasterio por un “importe de 1.200.000 € y con una mora de dos años. En dicho acto de compra-venta se aportan 100.000 € y se comprometen a realizar pagos semestrales de 75.000 €”, según señala la nota emitida por el arzobispado de Burgos. En ese momento, parte de la comunidad de clarisas de Derio deja este inmueble y se traslada a Orduña.

La idea primigenia parecía ser vender el monasterio de Derio para comprar el de Orduña. Sin embargo, la venta de Derio sigue sin producirse, por lo que era inviable acometer el pago del segundo. De hecho, aunque el primer abono de la compra debía realizarse el 1 de noviembre de 2022, nunca se ha hecho ningún pago.

Esta era la situación cuando, en marzo de 2024, la abadesa de Belorado, Sor Isabel “manifiesta tener un benefactor que comprará y pondrá a nombre del propio benefactor el Monasterio (Orduña), llegarán a un acuerdo de uso y lo revenderán a la comunidad de Belorado cuando obtengan el importe procedente de la venta del Monasterio de Derio”.

El secretismo de esta operación y “las sospechas de que esa persona era ajena a la Iglesia Católica” manifestadas por las clarisas de Vitoria, llevan al obispo de esta diócesis y a su vicario para la vida consagrada, a trasladarse a Orduña el 21 de marzo de 2024 para preguntar sobre este benefactor. Allí le indican que la abadesa está en Belorado, por lo que el prelado y el vicario se dirigen al otro monasterio, situado a 100 kilómetros. Una vez en Belorado, “les comunican que Sor Isabel no puede recibirles y son recibidas en el torno por la vicaria, Sor Paz y la cuarta discreta, Sor Sión”.

Ninguna de estas dos religiosas aclaró al obispo la identidad del comprador. Un mes y medio más tarde, sigue sin conocerse realmente su identidad.

La comunidad de Vitoria, propietaria del monasterio de Orduña, y que no había recibido pago alguno, decidió rescindir el contrato y convocó ante notario a la comunidad de Belorado.

Como apunta la nota emitida por el Arzobispado de Burgos el 13 de mayo, ya en la notaría, Sor Isabel, acompañada por Sor Paz y Sor Sión, entregó un pliego “reclamando 1.600.000 € como pago por el importe de las obras realizadas por su comunidad en el Monasterio de Orduña y un 30% por daños y perjuicios”. La ex abadesa no aceptó la rescisión del contrato y decidió llevar el asunto “a instancias judiciales”. La comunidad de Vitoria ha manifestado su intención de recuperar la propiedad del monasterio de Orduña y expulsar a las monjas de Belorado a través de la vía civil.

¿Qué dice el Código de derecho Canónico?

Según el Código de Derecho Canónico, canon 634, “los institutos, las provincias y las casas, como personas jurídicas que son de propio derecho, tienen capacidad de adquirir, poseer, administrar y enajenar bienes temporales, a no ser que esta capacidad quede excluida o limitada por las constituciones” pero apunta en el canon 634, § 3., que “para la validez de una enajenación o de cualquier operación en la cual pueda sufrir perjuicio la condición patrimonial de una persona jurídica, se requiere la licencia del Superior competente dada por escrito, con el consentimiento de su consejo. Pero si se trata de una operación en la que se supere la suma determinada por la Santa Sede para cada región, o de bienes donados a la Iglesia, a causa de un voto, o de objetos de gran precio por su valor artístico o histórico, se requiere además la licencia de la misma Santa Sede”. En el caso de España, la cifra que necesita de un permiso explicito de la Santa Sede es la de 1.500.000 euros.

Otra disposición relevante en esta cuestión se sostiene en el canon 639 del Código de Derecho Canónico que, en su primer punto, señala que “si una persona jurídica contrae deudas y obligaciones, aunque lo haga con licencia de los Superiores, debe responder de las mismas”, y en el tercer punto afirma si “un religioso contrae deudas y obligaciones sin ninguna licencia de los Superiores, responde él personalmente, y no la persona jurídica”. Dos puntos que suponen un grave problema para las religiosas de Belorado, que no pueden asumir la deuda contraída tanto por la compra del monasterio de Orduña como por las obras acometidas en ese mismo edificio a la llegada de la comunidad procedente del monasterio de Derio.

Cronología:

Octubre de 2020

Firma del acuerdo entre la comunidad de Derio-Belorado y la comunidad de clarisas de Vitoria para la compraventa del Monasterio de Orduña

28 de octubre de 2020

Traslado de la comunidad de Derio al monasterio de Orduña.

Marzo de 2024

Manifestación de la abadesa de tener un benefactor que abonará la compra del monasterio de Orduña.

21 de marzo de 2024

Intento de diálogo con la abadesa por parte del obispo de Vitoria para conocer la identidad del comprador.

12 de abril de 2024

El delegado episcopal para la vida consagrada de la archidiócesis de Burgos visita el monasterio de Belorado. Es atendido por dos hermanas y no por la abadesa. Se acuerdan (telefónicamente) las fechas de 27 de mayo de 2024 para una visita canónica a Belorado, el 28 de mayo a Orduña y el 29 de mayo para la elección de nueva abadesa.

13 de abril de 2024

La presidenta de la Federación de Nuestra Señora de Arantzazu comunica al arzobispo de Burgos su sospecha de una posible comisión un delito de cisma.

24 de abril de 2024

Los obispos de Vitoria y Bilbao y el arzobispo de Burgos firman un decreto de apertura de la investigación previa por posible cisma en Belorado.

7 de mayo

Intento de rescisión del acuerdo de compra-venta del Monasterio de por parte de la comunidad de clarisas de Vitoria. Negativa de Sor Isabel.

13 de mayo de 2024

Sor Isabel firma, en nombre de la comunidad de Belorado, un documento de abandono formal de la Iglesia, el denominado “Manifiesto católico” y se somete a la jurisdicción del Sr. Pablo de Rojas.

El capellán del convento visita la comunidad y consigue hablar con la vicaria Sor Paz. Esta confirma telefónicamente al arzobispo de Burgos el “abandono de la Iglesia católica por parte de toda la comunidad y manifestando que la decisión ha sido tomada por unanimidad de todas las monjas”.

29 de mayo de 2024

Fecha de expiración del nombramiento de Sor Isabel como abadesa del Monasterio de Santa Clara de Belorado.

Nombramiento de Mons. Mario Iceta como “comisario pontificio ad nutum Sanctae Sedis” de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

6 de junio de 2024

Sor Carmen Ruiz, Secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu; Rodrigo Sáiz, apoderado del Comisario Pontificio; Carlos Azcona, notario del Tribunal Eclesiástico, y la notaria María Rosario Garrido, se personan en el convento de Belorado para desarrollar el proceso de actuación determinado por la Santa Sede y son expulsados del convento.

16 de junio de 2024

Fin del plazo dado a la ex abadesa, la ex vicaria y la ex cuarta discreta para acudir a declarar al Tribunal Eclesiástico. Ante la petición de ampliación del plazo, el arzobispado concede cinco días más.

21 de junio de 2024

Expira el plazo dado a las religiosas de la comunidad de Belorado para acudir a declarar al Tribunal Eclesiástico.

"La labor de la Iglesia con personas con discapacidad no es nueva"

"La labor de la Iglesia con personas con discapacidad no es nueva" Hacia una inclusión plena de las personas con discapacidad

Hacia una inclusión plena de las personas con discapacidad Personas con discapacidad: hacia una cultura de la "inclusión integral"

Personas con discapacidad: hacia una cultura de la "inclusión integral"