Las cosas importantes se explican muchas veces y de muchas maneras. Lo que más ayuda siempre es el ejemplo, las propias acciones, pero hay que reconocer que una buena historia puede hacer inolvidable una enseñanza.

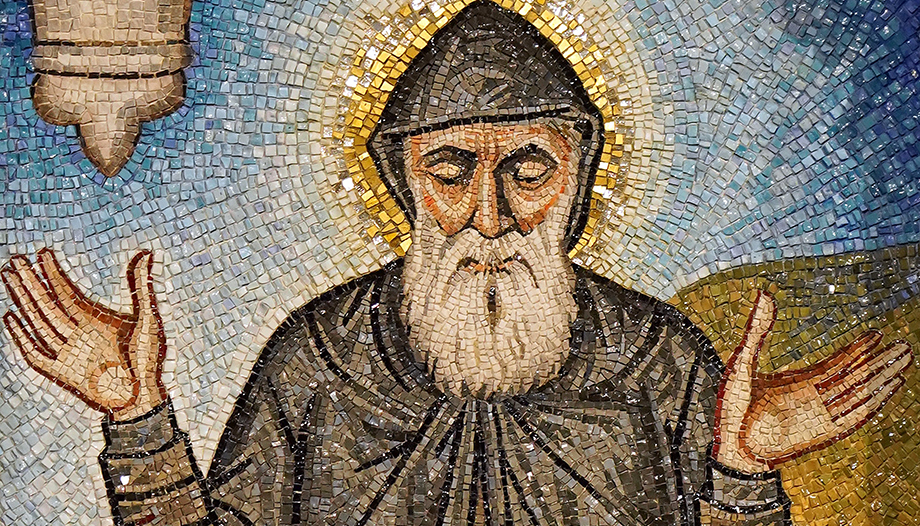

Empecemos con la historia. Sucedió el mismo día de la resurrección de Jesús con dos de los seguidores del Maestro que, desilusionados, regresaban a su casa maldiciendo el día en el que pusieron su corazón en Jesús. Lo cuenta san Lucas en el capítulo 24 de su Evangelio.

Comencemos.

Reconozcamos nuestros pecados

En Misa, como en la vida, Jesús siempre camina con nosotros, otra cosa es que seamos capaces de reconocerlo. Los desilusionados discípulos de Emaús no veían nada, ni siquiera fueron capaces de distinguir a Jesús cuando se puso a su lado.

En nuestro caso son tantas las cosas que tenemos entre manos que, al comenzar la Eucaristía, el sacerdote nos desea que “el Señor esté con vosotros” y, ciertamente, lo está. Otra cosa es que, como Cleofás y su amigo, nos demos cuenta. Jesús, que ya camina a su lado, les pregunta: “¿Qué conversación es esa que lleváis por el camino?”. “De lo que está lleno el corazón habla la boca”, había dicho Jesús al comenzar su ministerio. Así que la pregunta no era una simple curiosidad. El Maestro que ha venido a “sanar los corazones desgarrados” (Is 61, 1) necesita que le abramos el corazón para ponerse manos a la obra. En la Misa el momento paralelo a este es en el que se nos anima a que “reconozcamos nuestros pecados” con el silencio posterior. Ahí le abrimos el corazón a Cristo, que va a venir después a remendar las heridas.

Escuchar la Palabra de Dios

Los dos alicaídos caminantes volcaron toda su frustración con el Acompañante misterioso que se interesaba por ellos: todo lo que ha salido mal, las oraciones sin respuesta, las esperanzas frustradas, el trabajo inútil…. Junto a esto, su propia cobardía al huir y dejar solo al Maestro frente a sus enemigos y la forma en la que le mataron, en parte, por su culpa. A sus palabras nosotros, en la Eucaristía, añadimos: “Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad.”

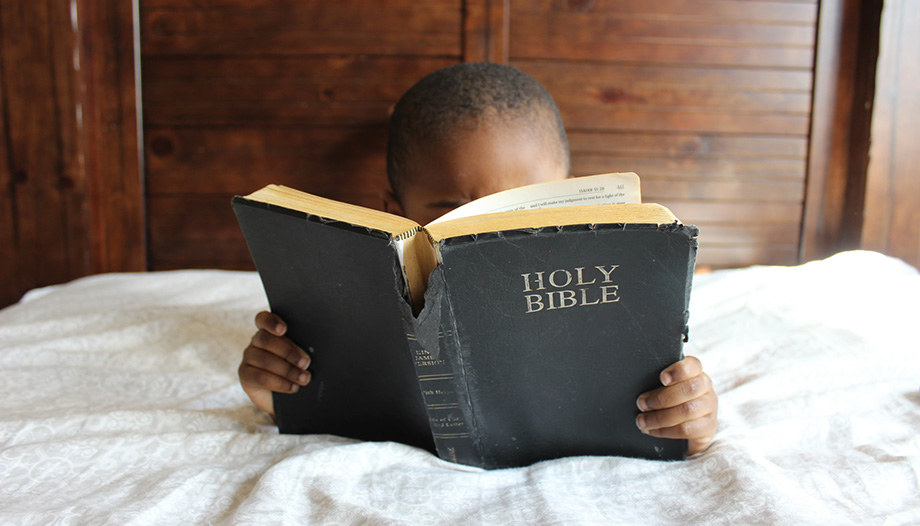

Abierto el corazón, podemos empezar a cambiarlo a través del oído. La fe comienza por el oído – “fides ex auditu” (Rm 10, 17)-, y ellos van a escuchar, ahora, la mejor lección de Sagrada Escritura que se ha pronunciado en la historia de la humanidad: “Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras”. (Lc 24) En la Misa dominical lo hacemos leyendo dos lecturas, el salmo, el Evangelio y, finalmente, con la predicación de la homilía. Es un bloque intenso pero muy necesario, porque ahí, como aquel día, nos habla realmente Jesús.

¡Y vaya que si habló! Empezó llamándoles “duros de entendimiento”. Aquel recorrido les abrió los oídos, los ojos, el corazón y lo llenó de fuego, y ellos, mientras seguían caminando, ni se daban cuenta. Así es la oración, así es la lectura de la Palabra de Dios.

Peticiones

“Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: ‘Quédate con nosotros’”.

Aunque no te lo creas, a estas alturas todavía no sabían quién era el que estaba con ellos, aunque era tan grande la fuerza de sus palabras y les había cautivado el corazón de tal forma que tuvieron miedo de volver a estar solos, de volver “a las andadas” y buscaron esa excusa para suplicarle que se quedara. Y lo hizo.

También nosotros, después de escuchar su Palabra, formulamos nuestras súplicas, “rogamos al Señor” que se quede y que ilumine con su presencia tantos lugares que, de no estar él, nos darían miedo: La enfermedad, las guerras, el hambre, las injusticias, la muerte…

Ofertorio

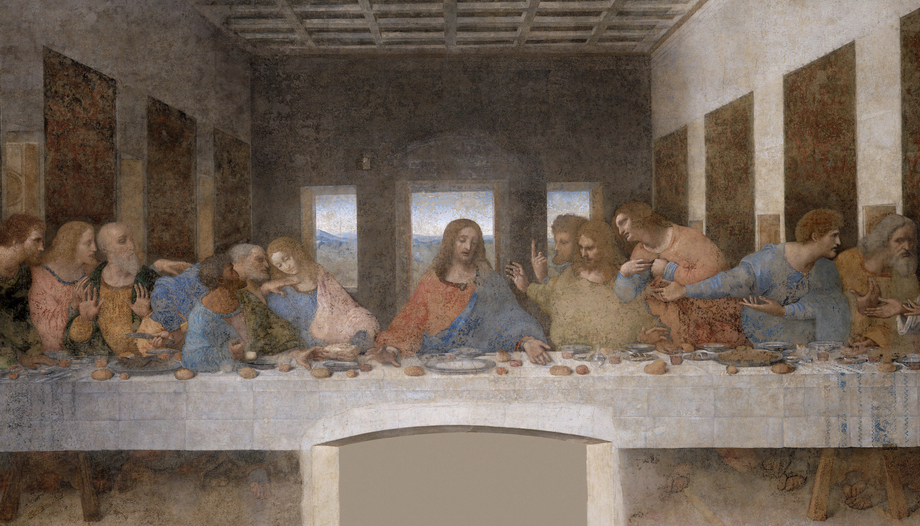

Por fin, ya más tranquilos, sentados a la mesa pasarán de las palabras a las obras. Jesús siempre fue más de obras que de palabras, aunque, en esta ocasión, las palabras eran muy necesarias. Ahora van a compartir el alimento, que es tanto como compartir la vida. Sentarse a la mesa de alguien era, para el pueblo judío, una forma de manifestar la intimidad con esa persona, la unión de amistad, el deseo de ser uno solo. Un deseo inalcanzable en el caso de Dios y el hombre. Hasta que llegó Él.

En Misa vemos cómo el sacerdote comienza a preparar la mesa-altar. Es todo un ritual delicado y lleno de gestos sencillos pero significativos: desplegar el corporal donde se colocará el Cuerpo de Cristo; preparar el cáliz con el vino, signo de la divinidad de Jesús con unas gotitas de agua, signo de nuestra pobre humanidad; ofrecérselos al Padre y orar, inclinado, para que este sacrificio “sea agradable en tu presencia”. Al terminar estos signos el sacerdote se lava las manos para preparar su cuerpo y su alma a lo que va a pasar a continuación. Nosotros ya lo sabemos, Cleofás y su amigo no tenían ni idea.

Consagración

“Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron” (Lc 6).

Las palabras que escogió eran las mismas, la forma de pronunciarlas, el gesto al tomar el pan y luego al partirlo. Eso ya lo habían visto en otro lado. Reconocieron que era el mismo que en la Última Cena les había dicho, por primera vez: “Tomad y comed, esto es mi cuerpo”.

Dicen los exégetas que la narración de la Última Cena es lo primero que se puso por escrito y que pequeños papiros con copias de las palabras y gestos de Jesús en la tarde del Jueves Santo circulaban entre las primeras comunidades de cristianos. Pues bien, esos mismos gestos y esas mismas palabras fueron repetidas por Él mismo después de resucitar en Emaús y son repetidas por Él mismo a través de sus sacerdotes cada día en el altar de todas las iglesias del mundo. Los discípulos lo reconocieron en ese momento. ¡Ojalá que nunca nos acostumbremos al misterio -así se llama- de la transubstanciación!

Comunión

Asombrados, los caminantes no dejaban de mirar el Pan Consagrado, reconociendo la presencia de Jesús en medio de ellos. Esta Presencia será, de ahora en adelante, la que marque el ritmo de nuestra vida espiritual, la “fuente y culmen de nuestra vida cristiana” (LG 11).

La enseñanza ya estaba sembrada en sus corazones para ellos y para toda la Iglesia hasta el final de los tiempos. Se cumplía la promesa de Jesús: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”(Mt 28, 20). Por eso ya Jesús “había desaparecido de su vista” (Lc 6), pero sigue verdaderamente, sustancialmente presente en la Eucaristía.

Comulgar es recibir este Pan Consagrado que es, verdaderamente, Jesús. Él mismo lo había dicho en el discurso del Pan de Vida: “El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo” (Jn 6, 51), “el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día” (Jn 6, 54).

Los discípulos de Emaús se quedaron mirando el Pan Consagrado y ¡con qué emoción lo llevarían a su boca! Jesús ahora es “carne de su carne”, se hace, verdaderamente, uno con nosotros para sanar nuestros corazones desgarrados, para darnos vida eterna, para “divinizarnos”.

Acción de gracias

Ahora se hacen conscientes los dos -y todos nosotros- del inmenso amor de Cristo manifestado en la Eucaristía. La presencia de Jesús les atrae hacia su interior y ahí reconocen el fuego de su amor. Al terminar de rezar comentan: “¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?”. Por fin entienden la obra que el Señor está haciendo con ellos.

Para nosotros esos minutos de tranquilidad después de la comunión son oro. Son momentos de entrar a lo profundo de nuestro corazón donde está Él y entablar diálogo de amor con quien sabemos que nos ama. Un diálogo que bien podría transcurrir con esta plantilla: “Te quiero, te doy gracias, te pido perdón, te pido ayudo”.

Vuelta a casa

La palabra “Misa” proviene del texto en latín de la Eucaristía. Al final de la celebración el sacerdote decía: “Ite, missa est”. Es decir: “Ahora sois enviados”. Y es que tanta alegría no puede ser solo para unos pocos. El descubrimiento del amor de Dios nos lleva a anunciarlo a los demás, comenzando por los más cercanos. Cleofás y su amigo -tú y yo- “en ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los Once y a los demás […] contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan” (Lc 6).

Así también nosotros al salir de este encuentro con el Maestro podemos dar testimonio a todos del amor que Él nos tiene y de cómo se ha quedado -escondido- para siempre en la Eucaristía.

Párroco en San Sebastián de los Reyes (Madrid)

"Dios pedirá cuentas a quien no ha buscado la paz"

"Dios pedirá cuentas a quien no ha buscado la paz"