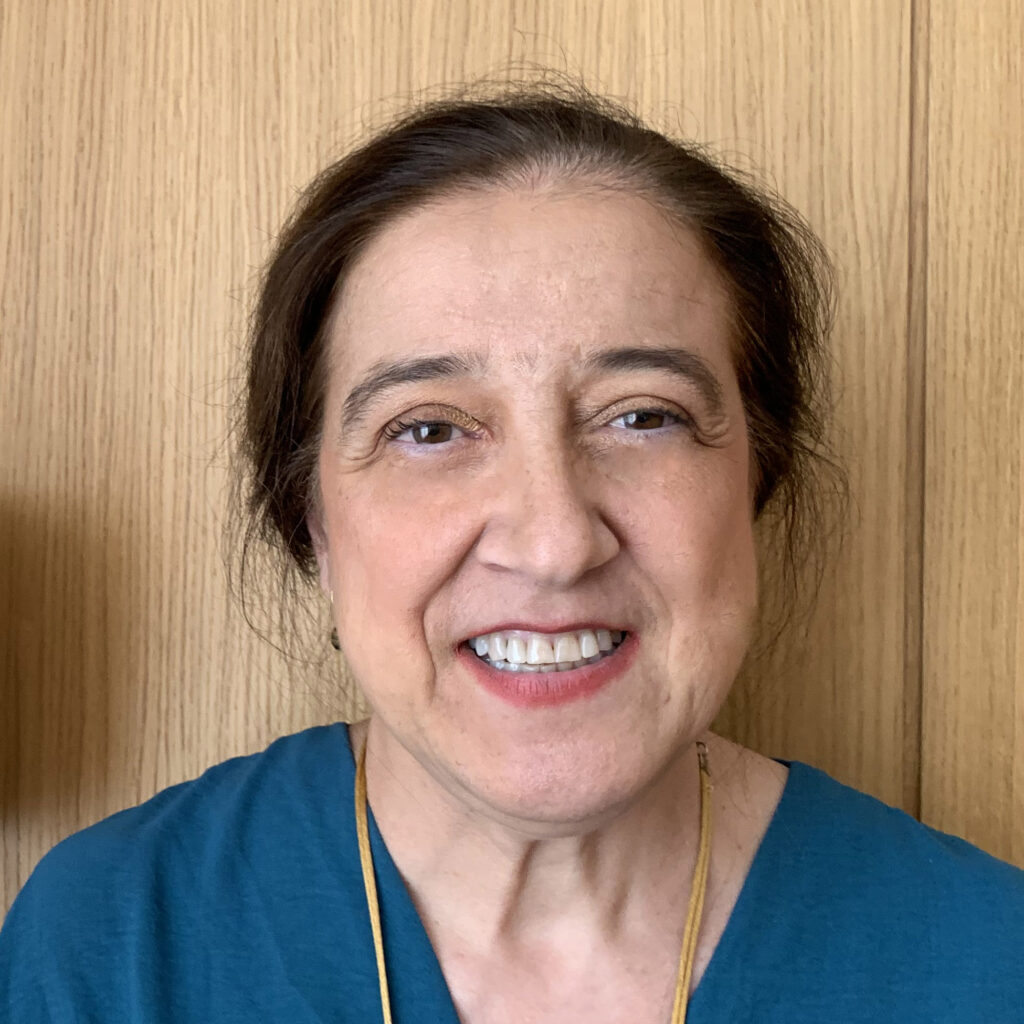

Fue el pasado enero cuando Carmen Fuente Cobo asumió el cargo de rectora de la Universidad Villanueva. Viene avalada por una amplia experiencia tanto en el sector audiovisual y de telecomunicaciones como en la docencia universitaria. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra, se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid, donde también fue profesora. Fue becaria de los programas FPU (MEC), Fleming (British Council) y de la Fundación del Amo, realizando estancias de investigación en The European Institute for the Media de Manchester y en la School of Communication de la California State University y cursó el Programa de Dirección General (PDG) del IESE.

Fuente Cobo destaca los principios inspiradores que dieron lugar a lo que es hoy la Universidad Villanueva y destaca la “educación personalizada que atiende a la singularidad de cada estudiante y que busca su desarrollo global como persona y no sólo su capacitación profesional y laboral” que es el sello diferenciador de la Universidad Villanueva.

Desde su fundación y hasta ahora, Villanueva ha pasado por diferentes etapas. ¿Cómo valora este recorrido del centro universitario?

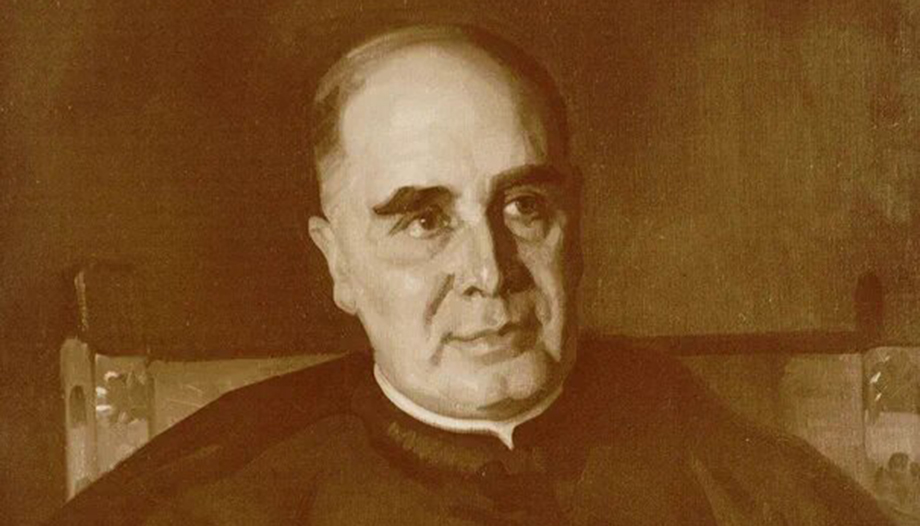

–Me gusta recordar que, detrás de nuestro presente como Universidad Villanueva hay una historia de más de 40 años de dedicación a la formación universitaria. Insisto también en la idea de que el origen de lo que somos descansa en una vocación genuina y extraordinaria por la educación y su capacidad de transformación de las vidas de las personas y de la sociedad en su conjunto. Una vocación que tiene el nombre concreto de Tomás Alvira, fundador en 1979 de la Escuela de Magisterio Fomento que está en el origen de la actual Universidad Villanueva.

En 1998 se puso en marcha un segundo centro adscrito a la Universidad Complutense, el Centro Universitario Villanueva, con titulaciones del área de Empresa, Comunicación y Derecho, a las que posteriormente se añadiría Psicología. Hasta 2020, ambos centros adscritos funcionaron como “una forma distinta de ser Complutense”, según proclamábamos en nuestra comunicación corporativa. Es decir, durante este largo periodo de cuatro décadas de adscripción a la UCM, hemos asumido que dicha adscripción nos permitía ser una verdadera institución universitaria en la que las misiones clásicas de toda universidad -generar conocimiento mediante la investigación, transmitir conocimiento a través de la enseñanza y transferir conocimiento a la sociedad- podían desarrollarse, como en nuestra universidad de referencia, pero con un sello propio.

Este sello diferencial ha sido y seguirá siendo nuestro enfoque en el alumno y en una educación personalizada que atiende a la singularidad de cada estudiante y que busca su desarrollo global como persona y no sólo su capacitación profesional y laboral.

En 2018 iniciamos los trámites para nuestra transformación en universidad privada. Las razones para buscar esta desvinculación eran de tres tipos: tener autonomía plena en el diseño de los planes de estudio, poner en marcha estudios de doctorado, y hacer frente a los altos costes de adscripción, que hacían inviables proyectos de crecimiento futuro. Fuimos aprobados como universidad privada en 2020, curso en el que arrancamos con todas las titulaciones previstas. Y hace unas semanas hemos celebrado la ceremonia de graduación de nuestra primera promoción de alumnos de la Universidad Villanueva.

A partir de ahora se inicia una etapa de consolidación y crecimiento como universidad con plena autonomía para desarrollar su proyecto. Queremos ser una universidad de referencia, y para ello, no podemos olvidar de dónde venimos y lo que hemos ido aprendiendo en el camino.

¿Cómo define Villanueva? ¿Qué la diferencia de otros centros universitarios? ¿Hay un «universitario tipo» en Villanueva o no cree en las etiquetas?

–No creo en las etiquetas, pero sí espero que de nuestra universidad salgan personas con una manera positiva y propia de afrontar su papel en la sociedad, de estar en el mundo.

Entendemos la misión de la Universidad en su sentido clásico, como una institución en la que conviven quienes buscan la verdad a través del estudio, para lo que se requiere la educación de actitudes (apertura, curiosidad…), hábitos intelectuales (rigor, precisión…) y hábitos morales (esfuerzo, sinceridad…). Para lograrlo, hemos diseñado un programa global llamado IMPRONTA dentro del cual se integran varios programas específicos que estamos desplegando de manera progresiva.

El resultado de este esfuerzo no debería ser un “universitario tipo”, porque cada persona es única, sino universitarios caracterizados por dos rasgos fundamentales.

En primer lugar, queremos que nuestros estudiantes sean personas que conozcan la realidad que les rodea y sean capaces de interpretarla e ir al fondo de la misma, para mejorarla.

Sólo se puede mejorar aquello que se conoce. Para ello, hemos puesto en marcha dos conjuntos de herramientas. Por una parte, el Programa CORE de artes y ciencias liberales, que complementa el currículo con materias enfocadas a desarrollar la apertura intelectual de nuestros alumnos a todo lo que les rodea: la realidad social y política, las grandes cuestiones de la ciencia, el conocimiento estético, la reflexión sobre el propio ser humano…

Por otra parte, el desarrollo de la capacidad de elaborar juicios críticos y de realizar análisis sobre lo que se observa se potencian mediante metodologías activas, de implantación progresiva en todas las titulaciones de grado y complementadas con actividades formativas desarrolladas de manera transversal y que buscan potenciar y reforzar habilidades específicas: el arte de la escritura, hablar en público, trabajo en equipo, habilidades de liderazgo…

El segundo rasgo que esperamos que caracterice a los estudiantes que salgan de nuestra universidad es que sean personas capaces de tomar decisiones responsables en sus ámbitos profesionales y sociales al servicio del bien común. Para ello, nos apoyamos en iniciativas pedagógicas como la metodología de Aprendizaje Servicio (ApS), presenteen todas las titulaciones con carácter curricular, con el objetivo de desarrollar en los estudiantes la capacidad de vincular sus conocimientos profesionales y académicos con la atención a necesidades sociales, sensibilizándoles hacia las prácticas pro bono.

Villanueva tiene una innegable impronta cristiana ¿Cómo se traduce en el día a día, en la vida académica, en su concepción de la enseñanza y contenidos?

–Las universidades de inspiración cristiana estamos trabajando en profundizar en nuestra identidad para dar las respuestas que necesitan las personas y el mundo actual.

Lo que somos y hacemos tiene que ver directamente con cómo entendemos al ser humano, cómo se traslada una idea concreta de persona -concepto netamente cristiano- al ámbito de la educación.

Esta idea de persona parte en primer lugar de las nociones de verdad y de libertad. En nuestro caso, las implicaciones operativas concretas son claras.

Creemos en una educación centrada en la búsqueda acompañada, pero radicalmente libre, de la verdad. Esto se traduce en dos principios de acción.

En el ámbito docente, ayudamos a nuestros alumnos a identificar, formular y aceptar las preguntas esenciales (sobre la ciencia que estudian, sobre la sociedad en la que viven, sobre el ser humano, sobre sí mismos) porque entendemos que el fin de la educación es el crecimiento de la persona, que sólo puede producirse desde una libertad que tiende y se alimenta de la verdad.

En el ámbito investigador, significa que ponemos el amor al conocimiento y el deseo de mejorar la sociedad por encima de los éxitos académicos, sin renunciar a estos.

El segundo eje gira en torno a la igual dignidad de las personas. Esto nos conduce a abordar con humildad la tarea educativa y las relaciones con los demás, acogiendo a nuestros alumnos sin hacer acepción de personas y buscando la confluencia con otras personas y entidades docentes e investigadoras que participan, de un modo u otro, de la misma “comunidad de valores”.

Un tercer eje se construye en torno a los principios de co-creación y responsabilidad propios de la concepción cristiana del trabajo. Para nosotros, esto tiene también implicaciones operativas concretas: asumimos el compromiso de perseguir en toda nuestra actividad objetivos de excelencia, conscientes de la trascendencia de nuestro trabajo. Buscamos esta excelencia en los cuatro ámbitos de nuestra actividad: docencia, investigación, administración y gobierno, desarrollando procesos, políticas, programas y acciones encaminadas a una mejora continua en cada uno de los mismos.

Vivimos en tiempos a veces convulsos en el ámbito universitario, tanto por la inestabilidad legislativa en materia educativa como por la irrupción de formas de pensamiento extremas en la Universidad. ¿Cómo vive estas realidades desde Villanueva?

–Es verdad que el marco legislativo genera incertidumbre y, sobre todo, define condiciones para el desarrollo de proyectos universitarios que en ocasiones pueden parecer demasiado gravosas, o demasiado intervencionistas. De momento, asumimos este entorno como el marco en el que debemos trabajar sin dejar que nos determine, en la medida en que aspiramos a estándares más elevados y ambiciosos de los que establece el abanico de leyes, decretos y normativa de desarrollo a los que estamos sujetos.

También es cierto que la polarización y la ideologización planean como una amenaza que se cierne sobre la universidad en todo el mundo. Creo que este es un riesgo de un calado impredecible que atenta contra la esencia de la universidad y confío en que pueda ser superado.

Villanueva va a entrar en el ámbito de educación bio sanitaria con los grados de Fisioterapia y Enfermería, ¿qué retos supone esta nueva línea de educación superior?

–Para la Universidad Villanueva la puesta en marcha de estas titulaciones en el área de Ciencias de la Salud es un paso trascendental no sólo porque nos adentra en el desarrollo de titulaciones inspiradas en la humanización del cuidado, sino también porque representa un salto cualitativo hacia nuestra configuración como universidad global.

Esta humanización del cuidado, o teoría del cuidado, ha sido el eje en el diseño de los planes de estudios de estas nuevas titulaciones. Hay estudios científicos que demuestran que la humanización del cuidado redunda en un mayor beneficio sanitario: acompañar es parte del proceso y ayuda a una recuperación más eficaz. Es significativo, porque el acompañamiento, en este caso a los alumnos, ha sido seña de identidad de Villanueva desde sus inicios; este solo es un eje de las nuevas carreras, es una declinación natural de nuestra identidad.

Así afrontamos ese reto, defendiendo un posicionamiento que pone en valor el trato humano, que mejora sustancialmente cualquier decisión terapéutica, basada en los criterios científicos más adecuados. Es en gran medida una vuelta a la enfermería entendida del modo más tradicional, esa que está “a pie de cama”; la que avanza a la par de los avances científicos, pero que no olvida que el paciente debe estar delante de todo el proceso.

Este reto ha supuesto también, a más corto plazo, la creación de un nuevo campus en Pozuelo. Estas instalaciones cuentan un Centro de Simulación que incorpora equipamientos de última generación y todo el material empleado será de uso clínico, lo cual facilitará la recreación de entornos de alta fidelidad. Las prácticas ocuparán entre un 25-40% de la carga lectiva del Grado.

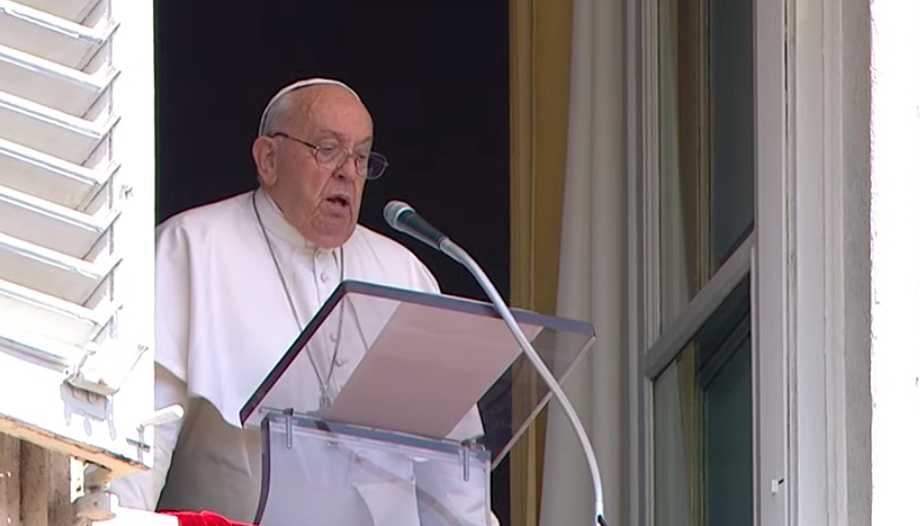

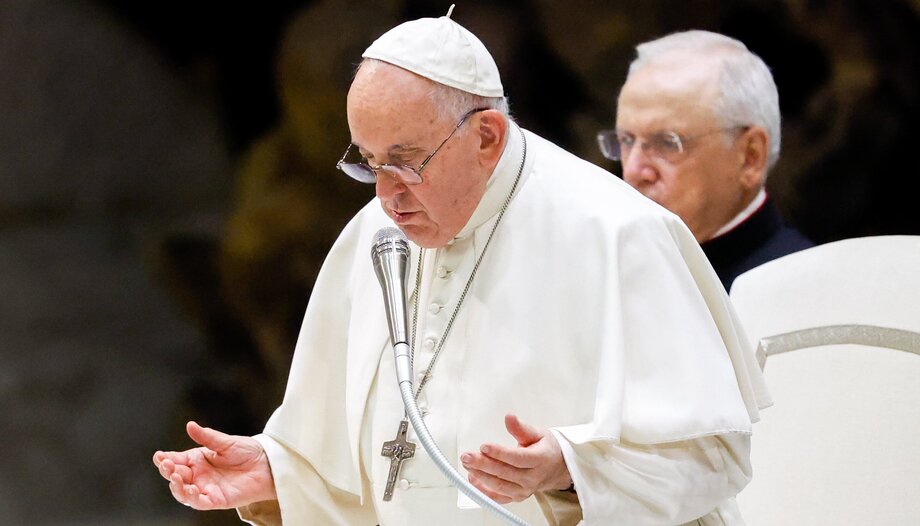

El Papa pide atender a quienes sufren por culpa de las drogas

El Papa pide atender a quienes sufren por culpa de las drogas