Lutero, Kant y san John Henry Newman

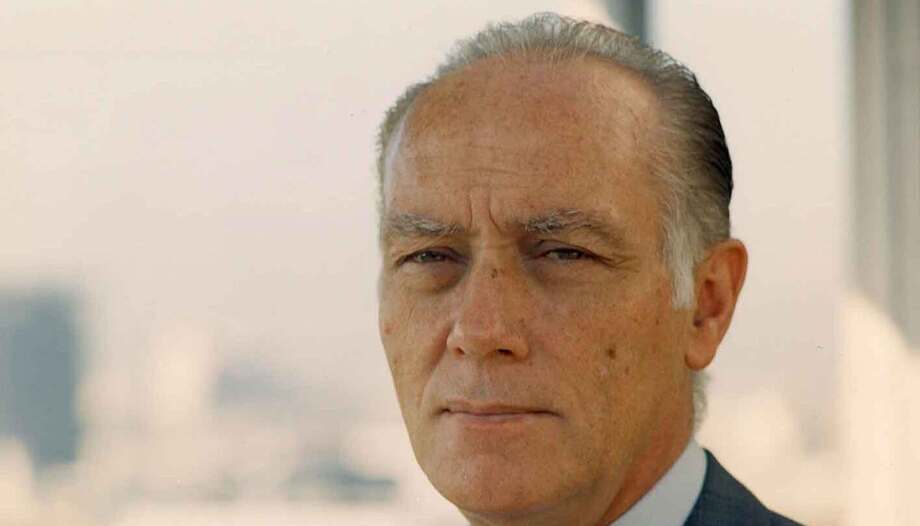

Lutero, Kant y san John Henry Newman A pesar de no ser persona extrovertida, una vida rica ya en años me ha deparado algunas amistades memorables, que la fragilidad de la existencia ha truncado antes de lo que quisiera y necesitaba.

La de Alejandro ha sido de las que más profunda huella dejaron, tanto que una y otra vez vienen a la mente episodios que viví con él, dichos suyos que permanecen indelebles, enseñanzas que le debo y me ayudan, por ejemplo ahora, en el trance de sentir su marcha como un vacío imposible de colmar. También él recordaba frases que había escuchado a su amigo y maestro Florentino Pérez Embid, una de las cuales me viene ahora como anillo al dedo: “Desengáñate, Alejandrito: aquí ya sólo vamos quedando el desecho de tienta…” Para los que no sean taurinos apunto que así se denominan a las reses que el ganadero no considera aptas para la lidia tras haberlas “tentado”.

Uno también se siente bastante “desecho de tienta” en comparación con las grandes personalidades que ha conocido y con sus “grandes gestas” así como también con tantos “pequeños gestos”, como aquella cordialidad, aquella alegría, aquellas ocurrencias, aquellas conversaciones que en su momento pudieron parecer triviales, pero que ahora se han transformado en vivencias preciosas perdidas… ¿para siempre? La memoria se aferra a ellas, pero nuestra retentiva también es falible y se va deshaciendo en jirones, como el mismo Alejandro tuvo que sufrir en su propio espíritu, dolor que supo sobrellevar con entereza admirable. Hay vivencias que ni el peor vendaval podrá arrastrar. Destaco aquella mañana en Madrid, hace más de diez años, a la puerta del lugar donde iba a tener uno de nuestros seminarios, cuando me dijo de sopetón: “Juan, me han diagnosticado un alzhéimer.” Me quedé tan anonadado que no supe qué decir o hacer, salvo darle un fortísimo abrazo, creo que el primero y último que ha habido entre nosotros en tantos años de camaradería.

Las distancias

Ha sido, en efecto, un rasgo muy peculiar de esta relación: siempre hemos guardado las distancias, no hemos sido pródigos en confidencias, nunca hemos acabado de abrir el corazón uno a otro. Seguramente por una cuestión de temperamento, pero sobre todo porque no nos ha hecho falta. A lo largo de toda la vida siempre hemos estado cerca, pero sin llegar a tocarnos: yo pasé de la Universidad de Navarra a la de Sevilla justo cuando él llegaba a la Navarrensis desde Valencia.

Los dos hicimos la tesis sobre Kant; pero él dedicó una atención muy especial (y original) al “Opus postumum”, mientras que por mi parte me ceñía a la etapa precrítica. Ambos estuvimos interesados en el problema del conocimiento, pero en su caso lo abordó desde la metafísica; en el mío, desde la filosofía de la naturaleza. Eran muchos los campos en los que confluíamos, pero sin solaparnos. Siendo él superior a mí en “edad, dignidad y gobierno”, más que discípulo fui su complementario: sabía muchas cosas y poseía capacidades que a mí me hubiera gustado saber y tener. Por su parte, no le hubiera disgustado conseguir un poco más de familiaridad con la matemática y la ciencia natural, como con bastante liberalidad juzgaba que era mi caso.

Sin lugar a dudas tuve más suerte que él en algunos lances académicos y, sobre todo, mucha más disponibilidad para dedicarme a lo que me gustaba en lugar de a lo que “tocaba” hacer. Su generosidad era tanta que, en vez de sentirse dolido, quedó henchido de satisfacción al comprobar en este y otros casos que una persona amiga había alcanzado nobles ambiciones que a él le fueron negadas. En definitiva, su figura me recuerda a veces la de James Stewart en la película «Qué bello es vivir”.

El compromiso de Alejandro Llano

Alejandro Llano concibió la existencia ante todo como compromiso y en función de ello fijó todas sus prioridades. En este sentido tenía una personalidad fundamentalmente ética, sin que por ello descartara las dimensiones hedónicas, por lo demás centradas en lo intelectual: disfrutaba con el estudio y se entregaba a él con la pasión de quien no concibe placer mayor que el descubrimiento de la verdad. En otras palabras, era un filósofo de pies a cabeza. Un día entero leyendo textos estimulantes, tomando notas, adelantando una investigación, dibujaba para él el horizonte de la felicidad terrena, anticipo de otra felicidad más plena hacia la que su serena religiosidad apuntaba.

Recuerdo que hacia 1983 compartimos un verano de trabajo en la vieja biblioteca de humanidades pamplonesa. Nuestras mesas estaban próximas: yo me afanaba con la traducción de las “Fuerzas vivas» de Kant y él estaba enfrascado en la redacción del libro “Metafísica y lenguaje”. Hizo un calor tórrido y no había aire acondicionado. Mis ánimos empezaron a flaquear y a menudo pensaba mandar todo a paseo y salir huyendo hacia la piscina más próxima. Pero allí estaba él, incólume, inasequible al desaliento, buceando en el mar de las ideas, refrescándose con el soplo de los grandes pensadores y adobando las pausas con notas del más fino humor. Fueron innecesarias otras consideraciones: descarté la idea de tirar la toalla y a fines de agosto volví a casa con la traducción hecha.

Y es que, además de la faceta de estudioso, de intelectual puro, poseía Alejandro una gran capacidad de liderazgo. Era un hombre que no arrastraba mediante órdenes o consignas, sino gracias al ejemplo, a un entusiasmo que resultaba contagioso. Su estilo de mando me hacía pensar en esos oficiales de infantería que son los primeros en saltar fuera de la trinchera y que no necesitan mirar hacia atrás para asegurarse de que los soldados le van a seguir como un solo hombre.

Supongo —aunque no lo conocí por aquel entonces— que los años en que fue director de colegio mayor en Valencia fueron los que más iban con su carisma, porque sabía transmitir sin mucha palabrería la pasión por el trabajo bien hecho, por el esfuerzo asumido como un alegre desafío. Conseguía hacerte olvidar la obligatoriedad de tal o cual cometido; más bien te lo mostraba como una oportunidad ilusionante, mediante un cambio de óptica que te daba a conocer la clave para una vida lograda.

El proyecto vital

Liderazgo de impronta juvenil y pasión por el trabajo: con estos puntos de apoyo diseñó Alejandro un proyecto vital que confrontaba la verdad cristiana con el pensamiento de la modernidad tardía y la confusa contemporaneidad. Las últimas derivaciones del kantismo, los intentos de reconstruir una metafísica realista, el giro lingüístico, la filosofía analítica, la filosofía de la acción, los nuevos desarrollos de la filosofía de la religión, el pensamiento postmetafísico, fueron tan solo algunos de los hitos más relevantes de este recorrido, en cada uno de los cuales ha dejado una riquísima cosecha de publicaciones, tesis doctorales y proyectos de investigación llevados a cabo por propia mano o por la de sus discípulos y amigos. Así se ha ido escribiendo uno de los capítulos con mayor enjundia de la filosofía española e hispanoamericana más reciente.

Participé en algunas de estas empresas junto con Lourdes Flamarique, José María Torralba, Marcela García, Amalia Quevedo, Rafael Llano y tantos otros colaboradores del indiscutible animador del grupo. Mi papel fue subalterno, ya que nunca he sido bueno para integrarme en un equipo, ni siquiera en uno tan “sui generis» y descentralizado como el que inspiró nuestro amigo. La principal diferencia de matiz, por otro lado, es que en Alejandro la cosmovisión cristiana estaba de alguna manera en el punto de partida y era una referencia segura, mientras que en mi propio caso era más bien objeto de búsqueda y puerto al que esperaba llegar.

Tampoco sobre este asunto capital fuimos muy explícitos ni él ni yo, hasta que un cierto día —y como de pasada— le comenté que, tras un “pequeño lapso” de 40 años, había vuelto a la práctica sacramental de la fe que me transmitieron mis padres. Con parecida discreción él me había comentado que, aunque ya mayor, se había animado a intentar obtener un doctorado en teología, sin excluir que ello pudiera acabar modificando su dedicación de puertas para afuera, porque por dentro no supondría ninguna alteración seria.

Rector magnífico

Como ya he indicado de pasada, lo personal y lo institucional formaban en la persona y vida de Alejandro una unidad muy sólida. En lo profesional, la doble vocación de docente e investigador daba de sobra para colmar una dedicación que satisfacía los más altos estándares y perseguía los más ambiciosos propósitos. No fue óbice para que, tras su incorporación al claustro de la Universidad de Navarra, se abriera un nuevo frente que añadió exigencias crecientes: las responsabilidades de jefe de departamento, director de sección, decano y, por fin, ¡rector magnífico!

Sin duda alguna tenía sobrada capacidad de gestión para asumir todos aquellos cometidos. De hecho, su ejecutoria hizo que llegaran al zénit de su trayectoria los organismos cuyo gobierno detentó. Y no fueron épocas fáciles de manejar las que le tocaron en suerte, por la hostilidad creciente del medio externo y por la efervescencia interna de los administrados. Las universidades son barómetros muy sensibles al cambio del signo de los tiempos y la sociedad española padeció mientras Llano comandó la de Navarra una crisis general de creencias, valores y fidelidades.

El caso es que, al igual que Cincinato fue arrancado una y otra vez de sus fincas rurales para asumir las más altas magistraturas, Llano tuvo que aceptar la regiduría de la institución a la que servía, además de resolver como consultor las graves cuestiones que una y otra vez le fueron sometidas. La diferencia con el patricio romano radica en que, mientras aquél dejó descansar los aperos agrícolas mientras se ocupaba en salvar la patria, Alejandro siguió con lo suyo, con sus libros, con sus doctorandos, incluso con sus clases en la medida de lo posible…

El secreto de la Universidad de Navarra

Esta vez asistí en primera fila al desempeño de este filósofo llamado, como Platón recomendaba, al gobierno de la polis. Puso manos a la obra con la fogosidad y desenvoltura que ya conocíamos. Recuerdo que lo visité aquellos primeros días en su recién estrenado despacho. Me puse a curiosear como un niño que enreda con las cosas de los mayores. En uno de los estantes encontré un grueso volumen lujosamente encuadernado, en cuya carátula ponía: “El secreto de la Universidad de Navarra” o algo parecido. Divertido con mi indiscreción me dijo: “No sé qué es. Ábrelo…” Lo hice. En realidad era una caja y en su interior descubrimos… ¡un gran crucifijo! Alejandro remachó: “¡Qué alivio! Temí que fuésemos a encontrar una botella de coñac o algo parecido… Seguramente habrá sido una ocurrencia de Alfonso Nieto…” Nieto había sido el rector anterior.

El nuevo jefe al mando de inmediato se empleó a fondo. Algunos han dicho que más que el rector de las ideas resultó ser el de los ladrillos, por la cantidad (y calidad) de los edificios que construyó. Pero en absoluto descuidó el otro frente; lo que pasa es que el viento se lleva con mucha facilidad no tanto las palabras que pronunciamos como las que debiéramos escuchar, porque nos entran por un oído y nos salen por el otro. Ese es el trágico destino de los filósofos, pero más o menos estamos acostumbrados… y resignados. Al fin y al cabo, lo nuestro no es transformar el mundo, sino estudiarlo y en la medida de lo posible explicarlo.

Por aquella época había parlamentos del rector Llano hasta en los vídeos que se proyectaban en las salas de espera de la Clínica Universitaria. Recuerdo una vez en que asistí junto a José Antonio Millán a una conferencia que dio sobre ideales educativos o qué sé yo. La idea a la que daba vueltas es que hay universidades que informan, pero, por lo menos la suya, se empeñaba además en formar. Al terminar y tras los consiguientes aplausos José Antonio, cuyo fino escepticismo es tan temible como saludable, se le acercó para preguntar con entonación pseudoingenua: “Alejandro, ¿de verdad piensas que en esta universidad se forma a la gente?” El interpelado respondió sin perder el aplomo ni dejarse amilanar: “¡Por supuesto que sí, j….! ¡No seas Jaimito!”

No tengo mucha experiencia en cómo suelen comportarse los rectores, pero desde luego en el caso de Llano había un 100 % de empeño y un 0 % de engolamiento o de ínfulas. De hecho, tanta carne puso en el asador que se jugó la salud y acabó perdiéndola. Su dinamismo y laboriosidad se asentaban sobre unas bases físicas delicadas. El ritmo de trabajo era a todas luces excesivo, pero lo que verdaderamente le hizo padecer fue la preocupación por las personas que se alejaron de él y de todo lo que representaba sin que pudiera hacer nada efectivo para remediarlo. Esto es mera especulación por mi parte, porque siempre fue discretísimo en las conversaciones que tuvimos. Cuando iba a Pamplona solía invitarme a comer, para charlar de proyectos más que de problemas y también —creo yo— para poder saltarse un poco el estricto régimen alimenticio a que estaba sometido por sus problemas cardiacos. Odiaba las verduras de la dieta y casi siempre pedía “cabrito”, elección que rubricaba con la siguiente apostilla: “Así habrá uno menos…”

Su gestión fue pródiga en resultados y también en sufrimiento íntimo. Por fin llegó la ansiada liberación. Años después me enseñó una foto en la que aparecía dando la bienvenida en la puerta principal del edificio central al gran canciller, que se inclinaba hacia él para decirle algo. Comentó: “En ese mismo instante me confirmó que iba a ser relevado. Ha sido uno de los momentos más felices de mi vida.” Así pues, dejó sin pesar alguno el cargo, el coche oficial, el chófer y el guardaespaldas (eran los tiempos recios del terrorismo). El primer día que tomó de nuevo la Villavesa (esto es, la línea de autobuses urbanos de Pamplona) coincidió con su antecesor en el cargo, quien de inmediato le recitó los conocidos versos de Zorrilla: “Yo a los palacios subí… / yo a las cabañas bajé…”

La renuncia

A pesar de las cicatrices que años y trabajos habían dejado en él, produciendo unas secuelas que poco a poco irían manifestando toda su gravedad, Alejandro no nos defraudó y de inmediato retomó su vida de estudioso, de escritor, de maestro universitario. Además de numerosos trabajos de enjundia filosófica, nos obsequió con aquellas apasionantes memorias en dos volúmenes y un trepidante libro de conversaciones con sus discípulos más escogidos. Son perlas que de alguna manera suponen el canto de cisne del gran filósofo y todavía mejor persona.

Todos los talentos que Dios nos dio debemos estar dispuestos a devolverlos con los consiguientes réditos, y para un intelectual como Alejandro, ninguna renuncia puede ser más dolorosa y meritoria que la de ver cómo decaen sin remedio la memoria y capacidad de raciocinio. Vio venir de lejos esa pérdida, con plena lucidez y aceptación, manifestando una vez más el temple de su cristianismo. Paulatinamente fue retornando a la primera inocencia. Yo lo visitaba de vez en cuando, gracias a los buenos oficios de Lourdes Flamarique. Muchos colegas y amigos me preguntaban después: “¿Te ha reconocido?” Yo solía responderles: “No he tenido el mal gusto de preguntárselo, pero sin lugar a dudas conserva por completo la calidez humana que siempre le ha caracterizado. Lourdes y yo llevamos el peso de la charla en la que él se integra con toda naturalidad. Recordamos viejos tiempos y vemos con optimismo el futuro”.

La esperanza

Una de las grandes ventajas de ser cristiano es que uno está completamente seguro de que, en efecto, lo mejor está por llegar. Respecto al pasado, lo que verdaderamente ha merecido la pena de él pervive como historia viva. No es que yo mismo tenga muchas esperanzas de seguir siendo leído cuando ya no esté. Incluso creo que a poco más que viva sobreviviré a mi propia obra. Más me pesaría la idea de que hayan podido desvanecerse irremisiblemente en el olvido tantos buenos ratos, tantos momentos felices, tantos ejemplos de dignidad y bonhomía como los que disfrutamos con Alejandro quienes en un momento u otro estuvimos cerca de él: como cuando nos escenificaba la historia que le contó Elizabeth Anscombe sobre la conversión final de Wittgenstein, o cuando se calaba una boina hasta las cejas y —utilizando una guitarra como tam-tam— entonaba un telúrico canto asturiano sobre quesos que iban y volvían a su hórreo, o cuando se enzarzaba con Rafa Alvira sobre algún punto de filosofía política, o cuando en mitad de una conferencia académica se tiraba de la moto y decía de una vez por todas lo que pensaba del asunto…

¿De verdad no fue todo eso más que un sueño? La esperanza cristiana, esa que en parte gracias a él recobré, me hace confiar en que veré a Dios. ¿Se disolverá entonces en la nada todo el anecdotario vital? Conjeturo que quien tenga la dicha de estar ante Él, también tendrá acceso de un modo u otro a su Memoria. Y, como certifican los inspirados versos de un supuesto agnóstico, Jorge Luis Borges:

«Solo una cosa no hay. Es el olvido.

Dios, que salva el metal, salva la escoria

Y cifra en Su profética memoria

Las lunas que serán y las que han sido».

Hay biografías que, como la que celebramos, constituyen con sus luces y sombras auténticas obras de arte. Es muy gozosa la perspectiva de que ni siquiera el más nimio detalle de ellas se perderá para siempre. Demasiado gozosa para no ser verdad.

Lutero, Kant y san John Henry Newman

Lutero, Kant y san John Henry Newman