“Pero éste que habla, ¿es luterano o católico?”. Así preguntaba extrañado un obispo luterano alemán a la persona sentada a su lado. Esto ocurría en el reciente Simposio internacional sobre Lutero y los sacramentos celebrado en la romana Universidad Gregoriana en febrero de este año. El conferenciante en este caso era Jari Jolkkonen, obispo luterano de Kuopio, una ciudad finlandesa. El tema tratado en su exposición fue el sacramento de la Eucaristía según Lutero. Este simposio ha sido patrocinado, entre otros, por el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Asistieron unas 300 personas, venidas en su mayoría desde Alemania. De Finlandia participamos en total 15 teólogos de ambas confesiones, haciendo eco a la invitación expresa que nos hizo el propio Pontificio Consejo.

“Pero éste que habla, ¿es luterano o católico?”. Aunque el motivo de esta exclamación parte de una perplejidad cuanto menos distante, me parece que evidencia muy bien la diferencia entre la actual teología luterana alemana y la finlandesa. Esa pregunta está en el fondo del trabajo que estamos desarrollando en el grupo de Diálogo oficial luterano-católico en Finlandia. Desde hace tres años nos reunimos seis teólogos luteranos y otros tantos católicos para estudiar y profundizar sobre qué es la Iglesia, la Eucaristía y el ministerio ordenado. El documento conjunto va avanzando. Nuestro objetivo es presentarlo al Santo Padre en el próximo mes de octubre.

Este tiempo de coloquio y trato personal nos ha servido para darnos cuenta de lo cerca que estamos en profesar una misma fe, con algunas diferencias explicativas que no implican contenidos opuestos o incompatibles. En la mente de nuestros compañeros luteranos de trabajo ellos se consideran más cercanos a los católicos que a los propios luteranos alemanes. Y así es. La situación en nuestro país es única. Se dice que las comparaciones no suelen ser buenas, y quizás menos en el ámbito ecuménico, pero la realidad muestra que el diálogo ecuménico con los luteranos en los países nórdicos está a años luz del que se desarrolla en el centro de Europa. Dentro de los países nórdicos, Finlandia también es especial, diría excepcional.

Peculiar reforma luterana en Finlandia

Esta excepción que supone Finlandia en buena parte se debe a motivos históricos. La fe cristiana llegó de manos de san Henrik, primer obispo asignado a una sede propia en Finlandia a comienzos del siglo XII. La Reforma luterana entró en nuestro país de manos del rey de Suecia, a cuya corona pertenecían las tierras finlandesas. Todos los historiadores luteranos han reconocido que el motivo fundamental fue de índole económico-social. La Iglesia católica en Finlandia era una Iglesia viva, arraigada en los corazones y conciencias de los pobladores finlandeses.

La Reforma luterana como concepto teológico, litúrgico y disciplinar fue penetrando muy poco a poco en el modus credendi et vivendi del pueblo y de la jerarquía finlandesas. De hecho, se ha documentado que hasta pasado el año 1600 se conservaban todavía sagrarios y culto eucarístico en varias iglesias esparcidas a lo largo de la costa suroeste, donde habitaba la mayoría de la población. Los finlandeses no tenían por qué hacer notar de manera ostentosa, como se hizo en Alemania, su separación con Roma. El pueblo finlandés era sencillo y piadoso. En la actualidad se conservan más de 80 iglesias de piedra. Teniendo en cuenta que la mayoría de las iglesias construidas eran de madera y se quemaron, esta cifra nos habla de una fe muy extendida y profunda: allí donde habitaban varias familias constituyendo un pequeño pueblecito, allí tenían su propia iglesia.

A Mikael Agrikola se le considera el primer obispo luterano. Estudió en Alemania, donde conoció a Lutero y su deseo de reforma. A la vuelta a Finlandia dedicó mucho esfuerzo a la traducción de la Sagrada Escritura, de textos litúrgicos y de oraciones al finés. Fue elegido obispo, ya en separación con la sede de Pedro, por el rey de Suecia. Pero Agrikola no vio con buenos ojos una Iglesia sometida al poder temporal. Quiso escenificar ese descontento volviendo a utilizar los ornamentos litúrgicos que se usaban en la época católica, e hizo un misal basado en el antiguo misal católico aprobado para Finlandia.

De hecho, en Finlandia se ha conservado la línea de una sucesión episcopal y una liturgia que ha seguido desarrollándose en paralelo a la romana. En el diálogo ecuménico actual estamos estudiando si también han conservado la sucesión apostólica. Los luteranos así lo reclaman. Es un tema delicado, pues no se entiende la sucesión apostólica sin la Tradición y sin la comunión universal en el episcopatus unus et indivisus. Algunas diferencias fundamentales en el campo de la moral, y la introducción en 1986 de la ordenación de mujeres, nos hablan de una posible brecha profunda no sólo de componente pastoral sino también doctrinal. Son temas que afrontamos y afrontaremos con sinceridad, respeto a la verdad y confianza en la gracia divina.

Consejo de las Iglesias en Finlandia

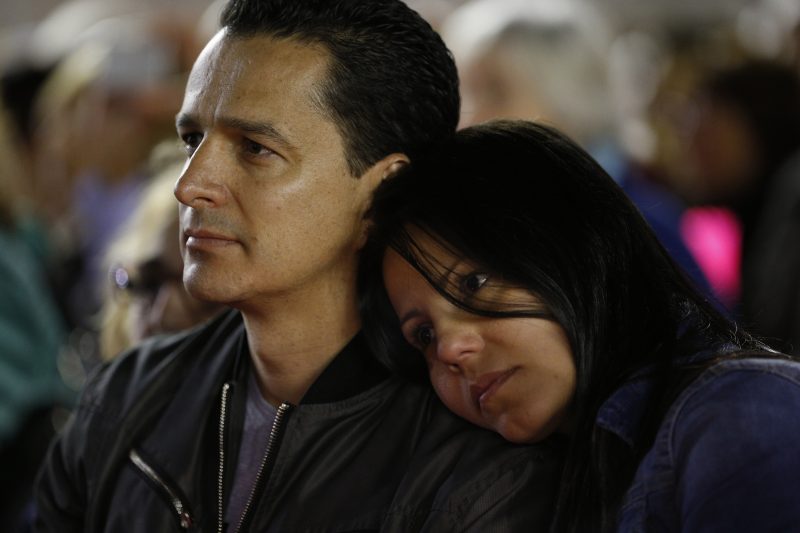

Hace justo 100 años se erigió en Finlandia el Consejo Ecuménico de la Iglesias. Desde hace algunos años también la Iglesia católica en Finlandia es miembro pleno de dicho Consejo. En su comité permanente siempre hay un representante de la Iglesia católica. Se ha hecho mucho y se ha avanzado una enormidad. Por poner un ejemplo, se puede afirmar, sin exagerar, que en Finlandia ha nacido el acercamiento afectivo y efectivo que se ha dado a nivel mundial con la Comunidad pentecostal. Aquí tuvimos una reunión oficial con representantes de ambas confesiones, en la que participaron también delegados enviados por la Santa Sede. En ese encuentro sucedió algo especial. El Espíritu Santo tocó las mentes y corazones de todos. Algo así como que de repente desapareció un velo que dificultaba ver la cara del otro interlocutor como hermano en Cristo. Y esto ocurrió en Finlandia.

A la Iglesia ortodoxa de Finlandia, dependiente del Patriarcado de Constantinopla, pertenecen unos 60.000 fieles (casi el 2 % de la población). Con ella hay una relación fraterna llena de cariño y confianza. Nos dejan utilizar sus templos para celebrar la Santa Misa los domingos, debido a la escasez de parroquias católicas. En una ocasión, después de su Divina Liturgia a la que asistí en su catedral de Helsinki, me rodearon los sacerdotes y diáconos exclamando con pena, pero con esperanza: “¡Cuándo seremos una sola Iglesia!”. Coincidimos en que hay que rezar, purificarse y dialogar más. De hecho, meses después, organizamos unas jornadas teológicas donde abordamos los sacramentos y el ministerio petrino. Fue una experiencia única al constatar que prácticamente somos ya una misma Iglesia. Se quedó en abordar con más detalle el ministerio petrino más adelante. Nadie duda de que es el principal escollo.

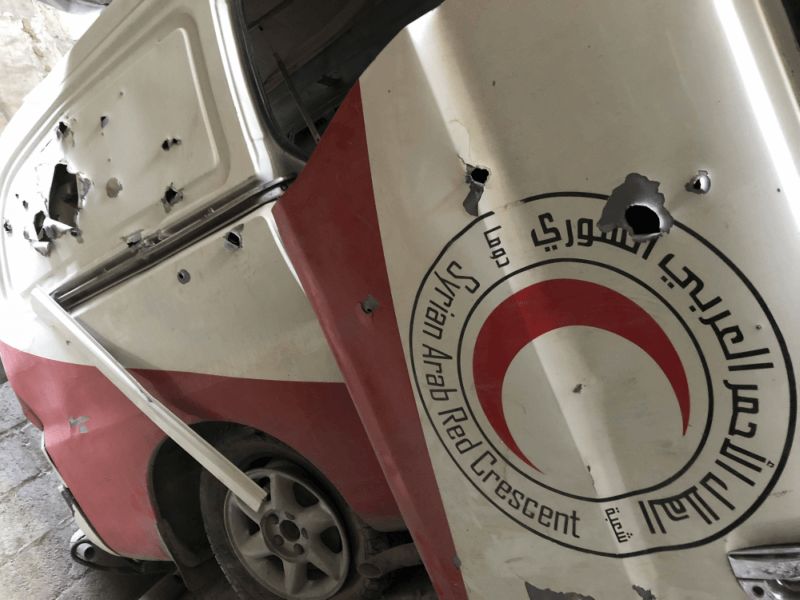

El ecumenismo es necesario. El gran reto, en mi muy personal opinión, es no reducirlo a hablar y tratar sólo de lo que nos une. Es importante entrar a temas y aspectos en los que hay diferencias de apreciación. Un riesgo real que estamos palpando en el Consejo Ecuménico es centrarnos sólo en lo social, las injusticias, la inmigración, la violencia, las guerras. Hemos de ser valientes para afrontar temas teológicos que nos separan, como nos han insistido varias veces Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Sin miedo ni prejuicios, pero se ha de tratar de antropología, de sacramentaria, de moral matrimonial, de bioética, etc.

Tanto con la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia como con la Iglesia ortodoxa vamos a elaborar un temario de temas teológicos para los próximos años, donde avanzar en el conocimiento mutuo intentando limar las posibles diferencias. Indudablemente, para ello contamos con la luz del Espíritu Santo.

Delegación ecuménica en Roma

Desde hace casi 30 años, con motivo de la fiesta de san Henrik, patrón de Finlandia, se viene organizando una peregrinación a Roma videre Petrum. Esta delegación ecuménica se encuentra ininterrumpidamente con el Papa cada mes de enero. Es una delegación reducida, apenas 10 personas. Por parte católica está presente el obispo de Helsinki, cuya diócesis comprende todo el país, a quien acompaña un sacerdote que va turnándose cada año con otros. Por parte luterana participa un obispo, también por turno, con algunos pastores. Este recibimiento oficial del Papa es excepcional. Comenzó después del viaje que hizo Juan Pablo II a Finlandia en 1989. Volvió muy impresionado por lo que vio aquí. A su vuelta ya en Roma mostró su interés en potenciar el diálogo con la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia.

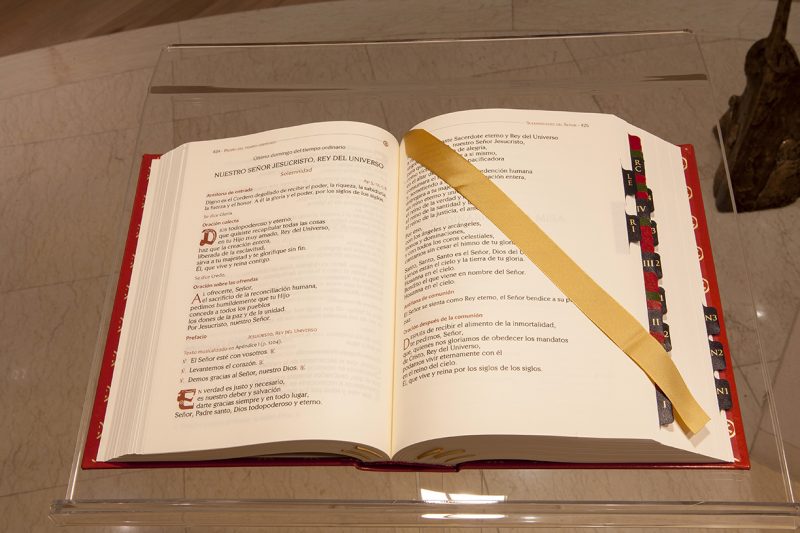

El clima de estos encuentros es muy agradable y familiar. Hay discursos oficiales, obviamente. Pero se respira un clima nada “oficial”. Este encuentro con el Papa es seguido o precedido por una visita guiada a la tumba de san Pedro, donde rezamos por la unidad. Además, cada año se alterna la celebración de una Misa católica y el servicio litúrgico luterano, también llamado por ellos “Misa”. Con un permiso especial de la Santa Sede, en la Misa católica predica la homilía el obispo luterano, y en la Misa luterana predica el obispo católico. Además, esos días rezamos juntos la Liturgia de las Horas.

Este encuentro privado con el Papa, junto a la visita al Pontificio Consejo para la Unidad de los cristianos, donde se tiene una conversación con su presidente, son una muestra más de la excepcionalidad que estamos viviendo en Finlandia.

Diálogo: Iglesia, Eucaristía y ministerio

Pero volvamos al diálogo teológico bilateral con la Iglesia Evangélica Luterana. Tuvimos la última sesión en Roma justo antes del simposio arriba mencionado. Previamente, el cardenal Kurt Koch nos había visitado en Helsinki en 2015. Nos ofreció unas líneas maestras que podríamos seguir a la hora de elaborar el documento. Y allí nos lanzamos con mucha ilusión. Partiendo del misterio de la Iglesia y su sacramentalidad podíamos centrarnos en el sacramento de la Eucaristía. Se trataría de examinar con honradez teológica y en profundidad qué significa la Eucaristía, su celebración litúrgica como memorial del sacrificio redentor de Cristo en la Cruz, como Comunión y como presencia real y sustancial de Cristo. Ante tan inmenso misterio habría que plantearse si hay otro misterio, otro sacramento que haga posible la Eucaristía. Para ello estudiaríamos el ministerio ordenado y su apostolicidad, el episcopado y su sacramentalidad, el ministerio de unidad y su necesidad.

No anticipo los resultados. Sólo pido oraciones. El cardenal Koch, en su discurso inaugural del simposio ya mencionado, hizo referencia a nuestro diálogo finlandés, como documento de referencia mundial. Entre nosotros, los finlandeses, nació una especie de orgullo sano, a la vez que un sentido de enorme responsabilidad. Hasta ahora hemos dado varios pasos de gigante en el acercamiento doctrinal entre nuestras dos Iglesias. ¿Y si, con la gracia de Dios, nos atreviéramos a dar un salto más hacia adelante? Esto se verá antes de la próxima Navidad.

“Cum Petro”, sin dudar. “Sub Petro”, posibilidad abierta

La Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia tiene su sede primacial en Turku, la antigua capital de Finlandia, entonces territorio sometido al reino de Suecia. Esa fue la primera sede episcopal, desde la que san Henrik impulsó la evangelización del país. Hoy en día, no son pocos los arzobispos luteranos de dicha ciudad que se presentan como sucesores de san Henrik. Podría sonar a título honorífico o a mera anécdota, pero el caso es que según un sentimiento generalizado dentro de la jerarquía luterana, la actual Iglesia Evangélica Luterana es la continuadora de la Iglesia católica en Finlandia. De una parte, es claro que no es así. Y esto provoca algunos malentendidos. Pero, por otra parte, dice mucho de la idea de fondo: se sienten en continuidad con la Iglesia católica del siglo XVI y en cierto modo en comunión con Pedro.

En la actualidad, cualquier cristiano en el ámbito ecuménico aceptaría la conveniencia de un ministerio de unidad para toda la Iglesia de Cristo. Muchos verían, incluso con buenos ojos, el sujeto de este ministerio en el Papa. Finlandia, como siempre, va por delante. No sólo es conveniente este ministerio de unidad, sino que es también necesario. La Iglesia Evangélica Luterana acepta un ministerio de unidad, y éste sería el ministerio petrino. La comunión cum Petro es necesaria para estar en comunión con la Iglesia universal. El interrogante se plantea cuando se pregunta qué significa sub Petro. En el diálogo estamos intentando responder conjuntamente a esta crucial pregunta. Dios mediante, en el documento se ofrecerá una respuesta con las condiciones luteranas finlandesas para aceptar el sub Petro.

Iglesia en salida

Me gusta considerar, y se lo dije personalmente al Papa Francisco el mes pasado, que la última palabra que Jesús pronunció antes de subir a los cielos fue “Finlandia”. “Estaré con vosotros hasta el fin del mundo”. En un mapa de la tierra en dos dimensiones, al menos en Europa, Finlandia queda arriba del mismo. Las nieves y hielos de la separación se están derritiendo. Rezando, dialogando y trabajando juntos esa agua divina irrigará también otros países y diálogos ecuménicos.

Ha llegado la hora de anunciar el Evangelio juntos. No hay más tiempo que perder. El mundo, asfixiado por tanta enfermedad personal y social, pide a gritos hidratación, oxigenación y nutrición espiritual. El testimonio común de la Palabra de Dios, sustentado por la oración común, nos llevará a la unidad.

Con ocasión de un viaje largo al norte de Finlandia pasé la noche en casa de un buen amigo mío, pastor luterano. A la mañana siguiente, obviamente con su permiso, celebré la Misa en el salón. El participó muy piadosamente contestando a las diversas oraciones. Al final de la Misa le agradecí haber podido celebrar la Misa. Con ojos húmedos por las lágrimas, me respondió que era él quien me agradecía que hubiera celebrado la Misa, porque “por primera vez Jesús ha estado físicamente en mi casa”.

En definitiva, ecumenismo es dejar entrar a Jesús en nuestra casa, en cada corazón, en cada comunidad, en cada Iglesia. Sólo Él con la fuerza del Espíritu Santo puede llevar a cabo su propia petición al Padre: “ut unum sint”. Y en Finlandia el Espíritu sopla fuerte. n

Algunas referencias

- San Enrique (Henrik). Apóstol y primer obispo con sede en Finlandia, vivió en el siglo XII. En su fiesta (19 de enero) una delegación ecuménica acude a Roma.

- Gustavo I de Suecia (Gustavo Vasa). Reinó en Suecia a partir de 1523. Estableció en el país el protestantismo.

- Mikael Agrikola. Primer obispo luterano, fallecido en 1557. Es considerado el primer escritor en lengua finesa.

- Porcentajes. El 73,7 % de los finlandeses son luteranos, el 2 % ortodoxos y el 0,2 % católicos.

Corresponsal de Omnes en Finlandia.

Carisma y jerarquía en el Opus Dei, dos dimensiones en una misma realidad. La relación entre los dones del Espíritu Santo en la Iglesia

Carisma y jerarquía en el Opus Dei, dos dimensiones en una misma realidad. La relación entre los dones del Espíritu Santo en la Iglesia