Siempre importa saber escoger la mirada para ver con profundidad, justeza y ternura lo que se nos ofrece y no desperdiciarlo, maltratarlo o echarlo a perder. Nuestra actual mirada a las periferias, alentada y motivada por el Papa Francisco, requiere una mirada adecuada, una mirada desde la fe y el amor del Evangelio, que rompe los moldes de las rígidas e injustas categorías de las ideologías del pasado y del presente. Necesitamos esta mirada si no queremos perder la fuerza con que el Espíritu está jugando en este campo enredándonos en discusiones del pasado o en interpretaciones superficiales que no solo resultan inútiles, sino que restan energía y consumen por dentro al creyente y al evangelizador.

Periferia y periferias

Mirar las periferias desde el corazón del Evangelio supone ir más allá de la noción de periferia elaborada desde el campo político y sociológico, si bien guarda cierta relación con ella. Desde el Evangelio, paradójicamente, la periferia se convierte en atalaya. Sin el Evangelio, periferia sería una noción exclusivamente ligada a los fenómenos históricos de la urbanización y la industrialización: periferia en clave espacial y geopolítica equivaldría a todo aquello que dista del centro de la actividad y del poder; habría o hay una periferia del mundo, unas periferias urbanas, unas periferias económicas, otras políticas, etc. Los alejados serían todos aquellos que habitan las periferias y no tienen acceso al centro.

Vinculada a lo geopolítico estaría una segunda periferia: la periferia social y cultural, constituida por todo aquello que para el centro socio-cultural no resulta importante ni decisivo. Nuestras democracias, en la medida en que funcionan, favorecerían la descentralización y la no proliferación de periferias sin poder; sin embargo, la debilidad y los defectos de nuestros sistemas democráticos es aprovechada por los populismos, que se nutren –y no son los únicos– de sus abundantes periferias: marginación cultural y económica respecto a quien o quienes marcan la corriente dominante y desempeñan un papel manipulador, un “quien” que muchas veces es impersonal y anónimo. Estas periferias sociales, como señala Riccardi, tienen dos rasgos: soledad y violencia, que a veces son claramente visibles; un ejemplo físicamente observable son los guetos ricos de Sudáfrica, comunicados entre sí por autopistas que forman como una red de islas unidas, incomunicadas de las periferias de pobreza y marginación aisladas y abandonadas a su propia suerte.

Periferia desde el Evangelio

Hasta aquí tenemos el hecho social: la existencia de periferias. Pero el Papa y nosotros no hacemos sociología ni política, sino que evangelizamos y leemos los signos de los tiempos desde la fe. Cuando hablamos de las periferias lo hacemos porque en ellas hay algo más radical. Creo que el Papa Francisco quiere que el mirar desde las periferias se convierta en clave hermenéutica y pastoral. No se trata de mirar las periferias, sino de asumir el “ser” periferia, el mirar desde la periferia. ¿Qué significa esto? En primer lugar, implica superar una mirada pasada y centralista que veía la periferia como un campo de beneficencia, algo que el centro debería cuidar (mirada desde el centro: el rico que da limosna, por ejemplo). En segundo lugar, implica superar esa mirada que ve las periferias sociales y culturales como campos a recuperar frente a una secularización y un laicismo que nos las han arrebatado.

El resultado de quedarse en el centro es muy variado, pero tiene un denominador común: mira la periferia desde el centro, desde fuera, y en el fondo no puede hacerse cargo de ella ni de lo que significa desde el Evangelio. Rechaza asumir que el Evangelio puede no ser –de hecho, no lo es ya en ese sentido– centro de poder y de influencia, y quizás deba no serlo. Desde ahí congela el fuego del Espíritu, paraliza a la Iglesia.

Un fruto de esta mirada cristaliza en una mentalidad restauracionista, que lleva a ver la Iglesia y nuestras comunidades como pequeñas islas evangelizadoras, a modo de neo-monasterios medievales aislados y amenazados entre los bárbaros, en la añoranza de volver a influir, de volver a ser importantes. Nos han desplazado del centro marginando o neutralizando el Evangelio tanto el laicismo negativo y combativo, como el que falsamente pretende ser neutral –pero no el sano laicismo positivo y abierto a la aportación de las religiones–; luego, si recuperamos las periferias, volveremos a ser centro y a evangelizar. Mentalidad combativa, aguerrida, pero a la vez marcada por el complejo de ser pequeños, de dar un peso excesivo, irreal, a los poderes de este mundo, que no son vistos desde la historia de la salvación. Esta mirada tanto tiene de realista, como de paralizante y justificadora de la no fecundidad y de la impotencia para evangelizar.

También son fruto de esta visión centralista, no periférica, gran parte de las dificultades que encontramos para adaptar y reformar estructuras pastorales que son, en no poca medida, herederas de una visión marcada por el Imperio Romano y que ha permitido el divorcio entre centro y periferias. Algunos intentos pastorales, con los que la Iglesia intentó responder a la llamada de las periferias sociales y que quedaron en esbozos fallidos –como los curas obreros de París entre 1942 y 1953 bajo el cardenal Suhard y el alto y amoroso interés de Roma–, quizás no pudieron lograr su meta por su misma raíz: porque aún miraban la periferia desde el centro. De la misma raíz no periférica, por más que mirasen a la periferia, surgieron los planteamientos hace ya algunas décadas de ideologías que se plasmaron en algunas teologías de la liberación y en el fondo adolecían del mismo centralismo en su mirada a la periferia.

Mirar desde la periferia

Lo que escucho cuando oigo y medito las palabras del Papa Francisco es que me está pidiendo un cambio, una conversión de mentalidad, una rigurosa metanoia que conlleva una positiva revolución pastoral y un renovado empuje evangelizador que promueve el gozo de vivir y transmitir el Evangelio; pues un cambio de mentalidad, hacia una mentalidad aún más cristiana, y una acción pastoral eficaz en el Espíritu, van unidas intrínsecamente. Este cambio implica purificar nuestra mente de adherencias extrañas. Para realizarlo, tendríamos que volver a los principios de la kénosis y la encarnación. Dios eligió en la antigua Alianza a Israel, periferia entre imperios; llegado el momento se encarnó y actuó en Galilea, periferia de Israel, a su vez periferia de Roma; nació en una aldea olvidada y murió en el centro religioso de Jerusalén, que no dejaba de ser un problema periférico del César. Dios eligió lo débil, lo necio según el mundo, y desde la periferia llegó al centro: Roma. Así se lo dijo Francisco a los superiores de las congregaciones religiosas: “Yo estoy convencido de una cosa: los grandes cambios de la historia se realizan cuando la realidad se ve no desde el centro sino desde la periferia. Es una cuestión hermenéutica: se comprende la realidad sólo si se la mira desde la periferia, y no si nuestra mirada parte de un punto equidistante de todo”. En este punto, periferia/centro, pobreza/avaricia, debilidad/poder, gracia/voluntarismo, son parejas paralelas y relacionadas.

Como en casi todo en la vida, resulta vital pensar desde la “y” (pensar de comunión) y no desde la “o” (pensar dialéctico y de confrontación). Al mirar con el Papa la periferia, para mirar desde la periferia, estamos tan lejos de intentar sustituir el sacramento del altar por el del hermano al modo de los progresistas –en expresión de Olivier Clement, pues al hacerlo abandonaríamos la historia a sí misma y, en definitiva, no sería más que una danza macabra–, como de lo contrario; lo que intentamos es dar a la Eucaristía, a Dios, a su acción toda su amplitud ética. Altar eucarístico y hermano alejado están unidos inseparablemente pues son, en sus distintos órdenes de realidad, Cristo que nos sale al encuentro. ¿Cómo ver la Eucaristía sin ver al hermano?, ¿cómo ver al hermano de veras sin la Eucaristía? Y, ¿acaso no se enriquece nuestro vivir y participar en la Eucaristía viendo al hermano, mirando desde la periferia, material, psicológica o moral?

Como me contó un amigo que fue párroco en Vallecas (Madrid), “mi reto en esa parroquia fue unir los salones donde estaban los voluntarios con el templo, pues al principio –y fue difícil– ni los de los salones pasaban al templo ni los del templo a los salones”. No deberíamos dejarnos seducir por la tentación de resucitar infecundas escisiones de la “o”. Estamos a otra cosa, más radical y más fecunda.

Con la fuerza del Espíritu

Mirar desde las periferias es mirar el poder de Dios actuante en la historia, que es intrínsecamente Historia de Salvación, intentado sacar las últimas consecuencias del modo de actuar de Dios, del Evangelio, para hacerlo nuestro en el corazón y en la mente.

A poco que gastemos algo de tiempo en reflexionar y orar esta verdad, podremos ver la libertad y fuerza que brotan de aquí para anunciar el Reino. Al volver al Evangelio, y en esto consiste siempre la historia de la Iglesia, se vuelve a la misión, a la identidad evangelizadora, a la Iglesia en salida.

Riccardi cita el caso histórico del pontificado de Gregorio Magno, en una Roma que caía y ya no era centro de nada, en una Roma llena de pobres e indigentes. Desde esa periferia, Gregorio miró la llamada de Anglia (Inglaterra), otra periferia, y fue evangelizada; el poder de Cristo no es de este mundo, lo central para los hombres no es lo central para Dios, es otra lógica que no consiste ni en volver a lo de antes, ni en caer en la ideología.

Una Iglesia marginada a la periferia, una Iglesia que mira desde Dios y, por Él, desde las periferias, es una Iglesia con la fuerza del Espíritu, una Iglesia que no se queda paralizada y que es capaz de producir, en su aparente máxima debilidad, una gran evangelización. En muchos aspectos el ejemplo de Anglia, evangelizada gracias a la visión periférica del papa Gregorio, es perenne y actual. No sólo para la Iglesia como un todo.

Apliquémoslo a nuestra vida personal, a nuestro seguimiento de Cristo, a nuestra vida espiritual y, en continuidad y en unidad de vida, a nuestra acción pastoral y nuestros apostolados. Dice Francisco: “El Espíritu Santo nos introduce en el misterio del Dios vivo, y nos salvaguarda del peligro de una Iglesia gnóstica y de una Iglesia autorreferencial, cerrada en su recinto; nos impulsa a abrir las puertas para salir, para anunciar y dar testimonio de la bondad del Evangelio, para comunicar el gozo de la fe, del encuentro con Cristo. El Espíritu Santo es el alma de la misión”.

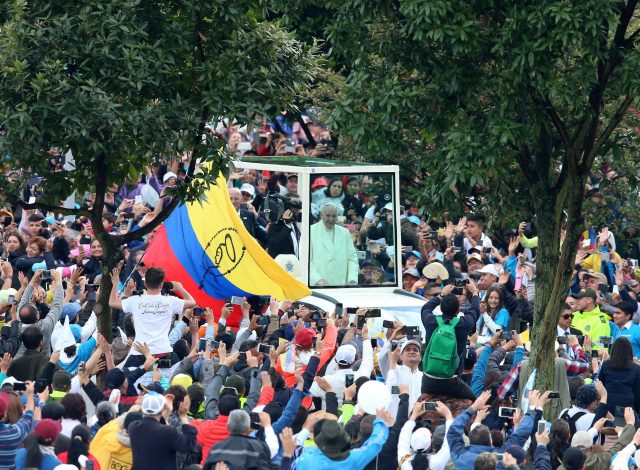

Por eso, Francisco no mira la debilidad de la Iglesia, sino que, fiado del Espíritu, se lanza al anuncio, empezando, como manifiestan sus viajes, por las periferias de las periferias, frente a lo que harían los tácticos del mundo.

El lugar de la misión

La vigencia de esta mirada desde la periferia se muestra de modo privilegiado al mirar la situación de la sociedad postmoderna. En la sociedad que Baumann denomina sociedad líquida, aumenta la irrelevancia: todos viviríamos cada vez más de un modo periférico, de consumo narcisista, de paradójica anti-ilustración, pues ya no se trata de ilustrar al pueblo, sino de vender cultura y verdad aparente, de una cultura de las prisas, sin tiempo, en que todo es espacio, un espacio plano superficial. Todo, si cambiamos la clave lingüística, se “periferiza”. Incluso bajo el disfraz del multiculturalismo se esconde una trampa a la conciencia de occidente para legitimar el despreocuparse del otro, y es pensar: es que el otro, con su cultura, es así (va en taparrabos y no tiene casa, piensa que está bien o mal eso u eso otro, etc.). En consecuencia, no debo hacer nada por él pues sería incluso una falta de respeto a su idiosincrasia. Esto, que podría llamarse la absoluta “periferización” mediante el relativismo, no es sino el enmascaramiento del centralismo del ego individual aislado e incomunicado.

Sólo una mirada desde una periferia en que actúa Dios libera a la sociedad de este riesgo despersonalizador. En la periferia evangélicamente leída se descubre el interés por el otro, la generosidad, la esperanza no basada en la autosuficiencia y la autorreferencialidad. Periferia en sentido teológico es antídoto del egoísmo y el narcisismo; es mirar desde el otro, descentrarme de mí mismo, es exigencia de conversión y posibilitación de la misma, conversión personal y vivencia eclesial. “El Pentecostés del cenáculo de Jerusalén es el inicio, un inicio que se prolonga. […] Es el Espíritu Paráclito, el ‘Consolador’, que da el valor para recorrer los caminos del mundo llevando el Evangelio. El Espíritu Santo nos muestra el horizonte y nos impulsa a las periferias existenciales para anunciar la vida de Jesucristo. Preguntémonos si tenemos la tendencia a cerrarnos en nosotros mismos, en nuestro grupo, o si dejamos que el Espíritu Santo nos conduzca a la misión” (Francisco, Pentecostés de 2013).

Una hermenéutica de la historia, de la sociedad y de la evangelización desde la periferia posibilita la libertad cristiana y la vida evangélica. Conlleva purificación, y consigue la pérdida de miedos y ataduras. Hablar de periferias no significa hacer tonterías, olvidar lo esencial; pues es precisamente todo lo contrario: salir de la autorreferencialidad y de la autocentralidad, tanto en cuanto nos muestra que el campo de acción es el mundo, como en lo que concierne a nuestra identidad como Iglesia, como grupos, como movimientos, como personas.

Poner la periferia como clave significa poner la misión como lo primero: olvidarme de mí, centrar la mirada en la pesca, en el mar, fiados de la gracia y la unción. Desde las periferias no puede haber descartados de mi corazón, no hay nadie que no tenga arreglo, se abre una posibilidad para la superación de la cultura del descarte.

Resulta claro, después de lo que llevamos dicho, que damos un salto al pensar la periferia desde lo socioeconómico a lo teológico… y entiendo lo teológico indisolublemente vinculado con lo espiritual, con lo que me identifica. La periferia es lugar de encuentro con Cristo, lugar de confirmación de la unción y lugar de iluminación. Además, la periferia es lugar de la misión, pues periferia existencial es donde falta la luz de Cristo. Por eso hemos de procurar estar siempre allí donde hace más falta la luz y la vida del Resucitado (cfr. Evangelii Gaudium, 30-33).

El poder de la gracia

Cambiar, convertirse, pensar desde la periferia, no consiste en hacer más “obras de caridad”. No es mera acción caritativa, sino dejar sitio a lo que la periferia determina en mi identidad y mi espiritualidad desde la acción del Paráclito; no se trata de un hacer, sino de ser. El poder transformador de este paso es inconmensurable. Como ha puesto de relieve el Año de la Misericordia al situarnos delante de la miseria –en sus tres manifestaciones: material, psíquica y moral/espiritual– sólo si somos misericordiosos como el Padre haremos obras de auténtica misericordia y éstas proliferarán creativamente. Y para ser misericordiosos hemos de ir a las periferias materiales y a las periferias morales y espirituales, porque allí encontramos la misericordia del Padre que cambia nuestro corazón, que nos hace descubrir que también nosotros somos periferia, y que sin embargo somos centro para Dios, que mira, cuida y gobierna el mundo para nosotros. Con toda claridad lo dice Francisco: “Así hay que salir a experimentar nuestra unción, su poder y su eficacia redentora: en las periferias donde hay sufrimiento, hay sangre derramada, ceguera que desea ver, donde hay cautivos de tantos malos patrones. No es precisamente en autoexperiencias ni en introspecciones reiteradas que vamos a encontrar al Señor: los cursos de autoayuda en la vida pueden ser útiles, pero vivir nuestra vida sacerdotal pasando de un curso a otro, de método en método, lleva a hacernos pelagianos, a minimizar el poder de la gracia que se activa y crece en la medida en que salimos con fe a darnos”.

Es hermoso constatar la constante pastoral del pontificado de Francisco de personalizar al máximo la atención a cada fiel, a cada ser humano, se encuentre donde se encuentre, llegando hasta el límite, y duele que muchas veces nos cueste dejarnos llevar por este principio. Ojalá dé los pasos que el Espíritu me pide: “A Jeremías le dijo: ‘Adondequiera que yo te envíe irás’ (Jr 1,7). Hoy, en este ‘id’ de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva ‘salida’ misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (Evangelii Gaudium, 20).

Dostoyevski en la Teología del siglo XX

Dostoyevski en la Teología del siglo XX