"¿Estamos ante una nueva ética de la sexualidad en el Camino Sinodal alemán?"

"¿Estamos ante una nueva ética de la sexualidad en el Camino Sinodal alemán?" El camino sinodal alemán creará una Comisión sinodal para preparar un Consejo sinodal permanente

El camino sinodal alemán creará una Comisión sinodal para preparar un Consejo sinodal permanente Card. Rainer M. Woelki: “Pido que se dé espacio en el camino sinodal a las indicaciones del Papa”

Card. Rainer M. Woelki: “Pido que se dé espacio en el camino sinodal a las indicaciones del Papa”El cardenal Rainer Maria Woelki ocupa una posición destacada como arzobispo de Colonia, y obviamente como cardenal; pero la situación actual de la Iglesia en Alemania hace que su voz sea particularmente relevante. En esta conversación recorre los aspectos principales de la actualidad eclesial desde una perspectiva eucarística, que en su opinión permitirá que vuelvan a crecer “la fe y la comunión entre los fieles”.

–“Cuando se reúne vuestra asamblea” (1 Co 11, 18): éste es el título de su reciente Carta pastoral sobre el lugar singular de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. ¿Cuál es el objetivo de la carta?

A las fuerzas centrífugas que en la actualidad experimenta la Iglesia en Alemania, y que amenazan con disgregarla, muchos responden llamando a realizar reformas estructurales, convocatorias y actividades, o simplemente adaptando la fe de la Iglesia a la opinión pública.

Yo, en cambio, prefiero recordar cuál es el verdadero centro de la Iglesia, del que procede su unidad. La palabra alemana Kirche, Iglesia, encierra el concepto griego de kyriaké: ella pertenece al Kýrios, al Señor. La Iglesia es Cuerpo de Cristo. Por eso me parece importante destacar la fuente y la cumbre de su unidad: “El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del Cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, muchos somos un solo cuerpo, porque muchos participamos de un solo pan” (1 Co 10, 16-17).

Este aspecto lo refleja su bella lengua española con más fuerza que el idioma alemán: en Iglesia resuena la palabra latina ecclésia, la asamblea convocada, especialmente para la celebración de la Eucaristía. La presencia de Cristo en la Iglesia y por medio de la Iglesia tiene su raíz y culmina en su presencia corporal en la Eucaristía.

–¿Y cuál es el significado de la Eucaristía en la vida de cada cristiano?

Me conmueve profundamente lo que escribe san Pablo a los Gálatas: “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (2, 19-20). En la Eucaristía toma literalmente forma para cada uno de nosotros este amor redentor de Cristo, tan personal y tan “íntimo” en el mejor sentido de la palabra. Como la Hostia no es Cuerpo de Cristo sólo de modo simbólico, sino verdadera y sustancialmente, podemos acogerle en nosotros también de modo verdadero y sustancial. Nos hacemos una cosa con él, somos “conformados con Cristo”.

No obstante, desde los tiempos más tempranos también se entendió la Eucaristía como la razón más profunda de la comunión eclesial, más allá de su eficacia salvadora individual. Ya hemos oído al apóstol Pablo en ese sentido. San Agustín lo exclama de manera quizá todavía más incisiva a los neófitos antes de que recibieran la comunión: “El pan es el cuerpo de Cristo, el cáliz es la sangre de Cristo… Por tanto, si quieres entender el cuerpo de Cristo, escucha al Apóstol que dice a los fieles: ‘Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros’ (1 Co 12, 27). En consecuencia, si vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, sobre la mesa del Señor está puesto el misterio que vosotros mismos sois: recibís el misterio que sois vosotros… Sed lo que veis y recibid lo que sois”. La Eucaristía da a la Iglesia su identidad.

–Sobre la celebración de la Eucaristía los domingos, afirma en su carta que es “esencial”. ¿En qué sentido?

Podríamos preguntarnos: si Dios es omnipresente y omnipotente, ¿para qué necesitamos la Eucaristía? Pues bien, los hombres no somos solamente alma, sino también cuerpo con el que podemos entrar en contacto entre nosotros. También el Logos eterno e inabarcable de Dios -Cristo- ha asumido forma en el tiempo y en el espacio, se ha hecho literalmente tangible en su Encarnación. La Eucaristía continúa esta realidad de la manera más densa y profunda.

La presencia de Cristo en las especies consagradas del pan y del vino no se llama “real” porque no sean reales otras formas, sino porque únicamente en la Eucaristía está Cristo presente de manera corporal, sustancial, “esencial”. Eso concuerda con la naturaleza de los hombres, que no pueden vivir ni comunicarse entre ellos sin un cuerpo.

-En algunos sitios hay menos sacerdotes y más dificultades para asegurar la celebración eucarística en todas las parroquias. ¿Qué soluciones le parecen preferibles?

Lo específico de la problemática actual no es solamente que disminuye el número de sacerdotes, sino que en medida igual o aún mayor desciende también el número de los fieles. Hoy los católicos activos no tienen un porcentaje menor de sacerdotes, pero se amplían los espacios pastorales. Eso origina una mayor movilidad tanto de los pastores como de los fieles.

Celebrar la Misa con más frecuencia no parece una carga excesiva para los sacerdotes, si se piensa por ejemplo en lo que los Apóstoles hicieron por Cristo. Ahora bien, hay que cuidar la dignidad de la celebración eucarística. Será difícil que un sacerdote que se apresura sin descanso de una Misa a otra pueda seguir celebrando dignamente el sacrificio redentor de la cruz de Cristo. De ahí que, en efecto, tendremos que reducir el número de Misas. Además, supone adaptarse, al triste retroceso de la asistencia a Misa.

-Más allá de los problemas numéricos, ¿dónde está el núcleo del problema?

Cuando se habla de que disminuye el número de los fieles católicos se está planteando también la pérdida de la identidad creyente en nuestras latitudes.

Aquí no podemos realizar un análisis temporal con pretensiones de exhaustividad. Retengamos tan sólo que algunas tendencias postmodernas tienen efectos negativos sobre la continuidad de la vida eclesial; así sucede con la menor voluntad de nuestros contemporáneos de comprometerse de manera vinculante, con el arrinconamiento de la religión a la esfera privada o con la selección arbitraria de contenidos de la fe para hacer con ellos como una tela de retales. Las reformas pueden tener sentido en algún aspecto, pero sobre todo tenemos que volver a vivir una fe viva, vivir nuestra vida “ante el rostro de Dios”, sabernos protegidos en sus manos paternales, tanto en lo personal como en cuanto Iglesia.

Si vuelven a crecer así la fe y la comunión entre los fieles, también se está preparando el caldo de cultivo para las vocaciones sacerdotales.

-Si fuera imposible celebrar la Misa, ¿le parece adecuado sustituirla por alguna otra celebración?

Cuando pese a nuestra movilidad actual sea de verdad imposible acudir a la Misa el domingo, cesa el precepto dominical. Entonces, y solo entonces, la liturgia de la palabra ofrece una buena posibilidad de “reunirse en comunidad”, oír la palabra de Dios y rezar juntos. Así sobrevivió la Iglesia en Rusia a la opresión comunista, por ejemplo. No veo todavía que en la archidiócesis de Colonia sea esa la situación, en general. Pero advierto con claridad que no podemos tratar a la ligera la celebración dominical de la Eucaristía, por la que han ido a la muerte cristianos, como los mártires de Abitene. No nos importa recorrer algunos kilómetros en coche para aprovechar las ofertas de unas rebajas; ¿por qué no hacemos lo mismo por la oferta del amor redentor de Cristo?

–Su carta recuerda que la costumbre de celebrar sólo una Misa en cada parroquia, de manera que se facilite la asistencia a más personas.

Exacto. Si los fieles no se reparten tanto en varias Misas, sino que se agrupan más, crece el “radio” dentro del cual todos pueden asistir a Misa. De todas maneras, recomiendo adicionalmente que se haga de los lugares donde se celebra Misa centros de atracción religiosa, que den impulso espiritual a todo su entorno. Es algo semejante a lo que han hecho muchas órdenes a lo largo de la historia de la Iglesia.

-En la actualidad también es menor el influjo social de la Iglesia. ¿Cómo ve la acción pastoral en estas circunstancias?

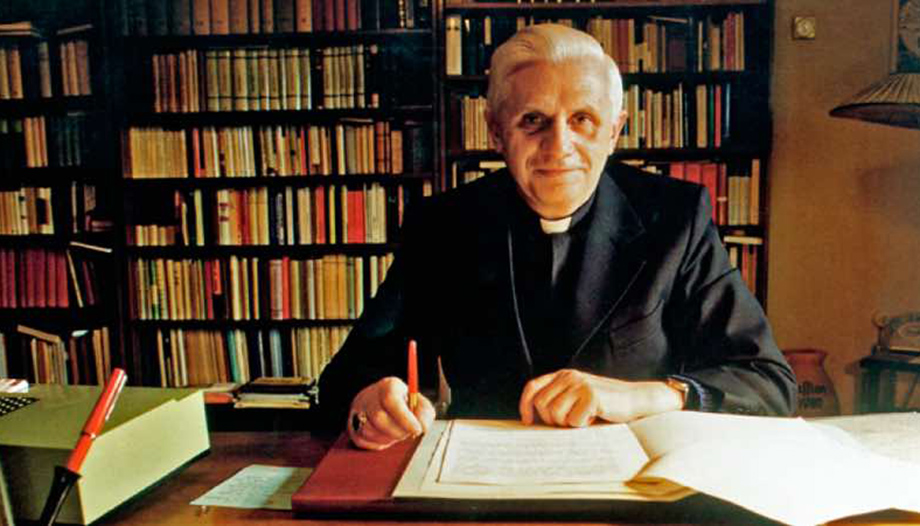

Sí. Por ejemplo, si pensamos en la poca resonancia política que encontró la brillante intervención del ahora Papa emérito Benedicto XVI ante el Parlamento alemán en 2011, no podemos sentir sino desánimo. Hoy en día, a pesar de algunas consoladoras excepciones, debemos despedirnos de lo que se llama “pastoral de regadera”, la que trabaja por y con grandes cifras, y concentrarnos sobre todo en la atención personal de los que se muestran abiertos e interesados. El bloque unitario Estado-sociedad-Iglesia ya se ha deshecho, si es que existió alguna vez.

Pero esto también ofrece nuevas oportunidades: hoy, quien cree de verdad es cada vez menos es un corredor “del pelotón” y cada vez más un confesor de la fe.

-¿Cómo está ligada con la Eucaristía la misión de los laicos en el mundo?

Lo acabo de decir indirectamente. Cuando vivo en la fe en el hijo de Dios, que me ha amado y se ha entregado por mí, ¡no puedo sino transmitir este amor a las demás personas! A eso se añade que el fiel no está ligado a la Iglesia sólo por el Bautismo, que tanto se menciona, y por la Confirmación, que ya se menciona menos, sino también y finalmente por la Eucaristía, de la que no suele hablarse, y que es la fuente y cumbre de todo el actuar cristiano, como dice el Concilio Vaticano II. Si soy parte de la Iglesia, si pertenezco a ella como miembro suyo, también me incumbe el encargo de servir al mundo. Soy también una pequeña parte del gran “sacramento de salvación que es la Iglesia”, que ha de unir el mundo con Dios y entre sí.

Según las palabras del Concilio Vaticano II, en la celebración de la Eucaristía “cada cual, ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y sólo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas” (Constitución sobre la Liturgia, 28). Esto sirve de manera análoga para nuestra vida parroquial: al desempeñar su tarea cada uno en la vida de la parroquia, debe hacer todo y sólo lo que le corresponde.

-Hay voces en su país que proponen que los laicos asuman la dirección de las comunidades cristianas en las parroquias. Esa idea, ¿es compatible con la visión católica del sacerdocio?

Los laicos siempre han asumido servicios y tareas importantes en la Iglesia, de las cuales algunos han conllevado responsabilidad y dirección. Pero lo decisivo es que esas tareas no suponen la condición de pastor, sino que han de ser cumplidas bajo la dirección de éste. Cristo era el Buen Pastor también cuando daba su vida por las ovejas. Los obispos y los sacerdotes, que hacen presente y ejercen este ministerio de Cristo, no pueden actuar de otra manera, aun estando muy agradecidos a los laicos por su colaboración mediante consejos y obras, sin los cuales no saldríamos adelante.

-La Conferencia Episcopal alemana ha iniciado un “camino sinodal” para reflexionar sobre el celibato, la doctrina moral sobre sexualidad y el uso del poder en la Iglesia. ¿En qué medida una perspectiva eucarística puede arrojar luz sobre esta etapa de la Iglesia en Alemania?

Antes de nada debo decir con toda honradez que dudo de que sea útil seguir suponiendo una relación entre estos temas y los casos de abuso, que no es en absoluto evidente. Ahora bien, por supuesto hay poderosas relaciones entre ellos y la Eucaristía. También puedo solamente dar algunas referencias sobre esto:

-el mismo Cristo ha vivido el celibato, y eso era muy infrecuente en su ambiente. Después de haber sacrificado a la misión una posible vida matrimonial y familiar, se entregó a sí mismo del todo en la cruz, y eso es lo que se actualiza en la Eucaristía;

-si el mismo Hijo eterno de Dios ha asumido un cuerpo humano, y si análogamente ha convertido en su cuerpo tanto a la Iglesia como a ese discreto trocito de pan, la Hostia, esto no puede dejar de traducirse en un trato respetuoso con el propio cuerpo y con el de los demás;

-Nuestro Señor dice que no ha venido para ser servido, sino para servir y entregar su vida como rescate por muchos (cfr. Mc 10, 45). El relato de la Última Cena que hace el evangelista Juan nos muestra la idea que tiene el Señor sobre un uso adecuado del poder. Donde los otros tres evangelios trasmiten la institución de la Eucaristía, Juan habla del servicio inferior y propio de esclavos que Cristo lleva a cabo lavando los pies de sus discípulos.

Pero estos son solamente impulsos, que se podrían ampliar y multiplicar.

-El Santo Padre ha escrito una carta a los católicos alemanes, y en particular a los obispos, sobre ese “camino sinodal”. ¿Cómo valora esa carta?

De acuerdo con sus raíces griegas, el concepto de “sínodo” designa una reunión. Al mismo tiempo trae a la memoria también la “synodía” cristiana, la comunidad en camino en la fe y en la confesión de la fe. Ambas perspectivas reflejan el ser de la Iglesia que, como dije al comienzo, es una asamblea convocada y por voluntad del Señor debe reunirse y caminar unida. Por eso me alegra el camino sinodal, y únicamente advierto sobre interpretaciones inapropiadas.

Los laicos y los clérigos emprenden juntos la búsqueda de qué es la voluntad de Dios en nuestro tiempo y en nuestro sitio y de cómo podemos cumplirla, pero con papeles diferentes y específicos. Esta acción conjunta se percibe en el primer sínodo de la Iglesia, el llamado “concilio de los apóstoles”, que tuvo lugar en Jerusalén hacia los años 48-49 después de Cristo. En los Hechos de los Apóstoles leemos literalmente que “los apóstoles y los presbíteros se reunieron para examinar esta cuestión” (15, 6). Parece evidente que no sólo participan miembros de la jerarquía, pues “les pareció bien a los apóstoles y a los presbíteros, y a toda la Iglesia” (15, 22) cómo habían de ser transmitidos los resultados del concilio. Sin embargo, la responsabilidad de las decisiones corresponde exclusivamente a “los apóstoles y presbíteros” (15, 23, cfr. v. 6). Así sigue sucediendo actualmente en la Iglesia católica universal: el magisterio no quiere ni puede renunciar a la información o al consejo de los laicos, pero no puede ser sustituido por ellos. Las importantes aportaciones de los laicos y de sus diversos organismos están dotadas de carácter consultivo, no decisorio.

“En” y “con” su carta el Papa Francisco hace una cuidadosa corrección de la perspectiva alemana del camino sinodal, que a veces es algo unilateral. Es evidente que una nueva orientación no puede abrirse paso sin reformas concretas y tangibles. Pero en Alemania casi no hablamos más que de eso. En cambio, Francisco invita además “a tomar contacto con aquello que en nosotros y en nuestras comunidades está necrosado y necesita ser evangelizado y visitado por el Señor. Y esto requiere coraje porque lo que necesitamos es mucho más que un cambio estructural, organizativo o funcional”.

Luego vuelve a advertir expresamente sobre la tentación de querer extraer “las soluciones a los problemas presentes y futuros… exclusivamente de reformas puramente estructurales, orgánicas o burocráticas”. No ve ahí el Papa “los núcleos vitales que reclaman atención”. Porque las reformas puramente estructurales llevan quizá a “un buen cuerpo eclesial bien organizado y hasta ‘modernizado’ pero sin alma y novedad evangélica; viviríamos un cristianismo ‘gaseoso’ sin mordedura evangélica”.

Percibir esto supone relativizar la confianza en “previsiones, cálculos o encuestas ambientales alentadoras o desalentadoras ni a nivel eclesial ni a nivel político como económico o social” o en nuestros planes pastorales, que tenemos muy marcada en Alemania. “Todas estas cosas son importantes valorarlas, escucharlas, reflexionarlas y estar atentos, pero en sí no agotan nuestro ser creyente”. Como “nuestro criterio-guía por excelencia” menciona Francisco un objetivo espiritual: la evangelización, es decir, la proclamación del Evangelizo con palabras y con obras. “La evangelización constituye la misión esencial de la Iglesia”.

-La iniciativa del Papa no es habitual. ¿Cómo ve la situación de la Iglesia en Alemania después de esa carta y en relación con las últimas decisiones de la Conferencia Episcopal?

En efecto, la intervención del Santo Padre supera el marco de los procedimientos habituales. Es ostensible que el Papa sigue con interés, y puede incluso que también con un poco de preocupación, la Iglesia católica en Alemania, que en algunos aspectos es tan rica y en otros tan pobre. La Iglesia es “sacramento” en un sentido analógico, es decir, como sabemos, signo e instrumento de salvación, y por eso necesita estructuras visibles y palpables. Pero los elementos visibles están al servicio de la gracia invisible. Quizá teme el Papa Francisco que a veces invirtamos en Alemania esa relación. Yo entendería esa preocupación.

La situación de la Iglesia católica romana en Alemania es difícil de ponderar de manera adecuada, y aún más en el marco de una entrevista. En efecto, la Iglesia no se presenta como una realidad unitaria a nivel nacional, sino en 27 diócesis (en nuestro caso) con distintas situaciones, planteamientos y corrientes intelectuales o espirituales. Yo no puedo más que esperar e invitar a que en el camino sinodal se conceda el espacio adecuado a las indicaciones del Papa. No me refiero a un esquema rígido de mandato y obediencia, sino al interés, literalmente vital, de la Iglesia católica en Alemania.

-En Alemania se debate sobre la posibilidad de que los cónyuges protestantes de fieles católicos puedan recibir la Comunión no sólo en casos de excepción, sino como norma general. ¿Hay alguna regulación al respecto?

Precisamente se está estudiando eso ahora en Roma, por orden del Santo Padre. En la archidiócesis de Colonia estamos esperando el resultado antes de actuar; otros obispos han pensado que debían invertir ese orden. De todas maneras, yo soy muy escéptico sobre la conveniencia de fijar por escrito esas regulaciones pensadas para casos de excepción. De acuerdo con la concepción católica, ortodoxa y oriental, la comunión eucarística expresa una comunión eclesial plena o, en casos excepcionales, por lo menos muy amplia. A ese respecto nos encontramos todavía en camino respecto de las comunidades protestantes. Me parece que dar la Eucaristía a cónyuges evangélicos sólo porque ellos lo piden supone no tomar en serio las convicciones (es decir, la confesión de fe) de este cónyuge o las de la Iglesia.

Podría haber algunas excepciones pastorales, pero “no puede ser elevadas a la categoría de una norma”, como escribe el Papa Francisco en su encíclica Amoris Laetitia (n. 304): su lugar no es un documento eclesial, sino el espacio protegido de la pastoral personal. Quien recibe la Comunión católica en la archidiócesis de Colonia sin pertenecer a la Iglesia católica, desdeña de manera bastante tosca las convicciones de su anfitrión litúrgico. Sin embargo, sucede con frecuencia; yo lo lamento y considero que, por ser una falta de respeto, no es un buen signo ecuménico.

-¿Desea añadir alguna otra cosa?

En mi opinión ya está dicho todo lo importante. Lo más importante es que, como cristianos, siempre y en todo pongamos al Señor en el centro de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Él tiene que reflejarse en todos los aspectos de nuestra vida, a partir de nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro amor. Tiene que ser reconocible, tangible en todo. Esta es la manera en que hoy debemos testimoniarlo y darlo a conocer. Es el camino de una nueva evangelización, a la que estamos llamados. En ese camino deseo de corazón a sus lectores y lectoras el Espíritu Santo de Dios y su bendición abundante.