Indica también el papel que la Iglesia tuvo y tiene en la superación de las consecuencias del “apartheid”, y los retos actuales, de la mano del Plan pastoral recientemente aprobado por los obispos.

-Hace 200 años se creó el “Vicariato apostólico del Cabo de Buena Esperanza”.

Pero la fe católica está presente en Sudáfrica desde el siglo XV…

La Iglesia

católica en Sudáfrica ha celebrado en 2018 el bicentenario de su

establecimiento oficial. Su primera presencia se remonta al explorador

portugués Bartolomé Díaz, con quien viajaban misioneros, que celebraron la primera

Santa Misa en la “isla de la Santa Cruz”, como la llamó Díaz, frente a la actual

ciudad de Port Elizabeth. Unos diez años después, Vasco de Gama bordeó el “Cabo

de las tormentas” o “Cabo de Buena Esperanza”, también acompañado por misioneros.

El día de Navidad avistaron tierra y la llamaron “Tierra de Natal” (de Navidad);

hoy se conoce como KwaZulu-Natal. Pero no nos consta que hubiera en Sudáfrica una

actividad evangelizadora.

En

1652 la compañía holandesa East India tomó el control de lo que ahora es Table Bay y de Ciudad el Cabo. A causa de las tensiones religiosas en

Europa, sobre todo en Holanda, el catolicismo fue prohibido en el Cabo, y estuvo

prohibido también después del periodo de dominio holandés. Cuando en 1795 Ciudad

del Cabo pasó a manos inglesas se mantuvo la prohibición del catolicismo, y sólo

se permitía la entrada a algunos misioneros de paso en barcos franceses o

portugueses. Los holandeses recuperaron el Cabo e introdujeron la tolerancia

religiosa en 1804, pero dos años después volvieron los británicos y prohibieron

de nuevo la Iglesia católica.

Hasta

1818 no fue posible el nombramiento de un Vicario Apostólico. Fue Pío VII quien

nombró a Bede Slater OSB, que no había pisado Sudáfrica ni pudo hacerlo por

impedírselo el gobierno británico; se establecería en Mauricio, donde era también

Administrador Apostólico. También su sucesor William Morris residió en Mauricio

y nunca pisó suelo sudafricano. Finalmente, en 1837 el tercer Administrador apostólico,

el obispo Raymond Griffith OP, pudo residir en Ciudad del Cabo, desde donde la Iglesia

comenzó a expandirse.

Es

importante tener presentes estos comienzos, porque durante gran parte de la

historia de Sudáfrica, en cierto sentido la Iglesia católica ha sido la “Iglesia

no deseada”, con mentalidad de minoría. Como el calvinismo señaló el comienzo del

cristianismo en África del Sur y mantuvo su posición dominante hasta la época del

apartheid, el catolicismo ha estado “bajo sospecha”, y más “tolerado” que

aceptado.

A

pesar de estos orígenes y de la relativa juventud de la Iglesia católica en

este país, su crecimiento ha sido impresionante. Hay 26 diócesis, cinco de ellas

archidiócesis, y cientos de parroquias en todo el territorio. La población

católica es de unos 3,4 millones de personas, alrededor del 6,5 % del total de

unos 52 millones; y hay más de 350 escuelas católicas: son, en realidad, menos que

antes, porque el apartheid introdujo en los años 50 la “educación bantú” y

cortó la financiación de la comida para los negros en las escuelas católicas. Pese

a los valientes esfuerzos de quienes dirigían la Iglesia en aquel tiempo y a la

generosa ayuda financiera de la comunidad internacional, muchas de nuestras

escuelas tuvieron que cerrar. Luego han tenido que cerrar también todos los hospitales

católicos, porque la Iglesia no ha podido hacer frente al aumento de los costes

médicos y a la necesidad de equipos especializados. A pesar de todo, durante la

crisis del HIV/AIDS que empezó en los años 80, después del gobierno ha sido la

Iglesia católica, con sus programas y clínicas, el mayor prestador de servicios

para los afectados e infectados por el virus. En la era del apartheid la

Iglesia católica era muy conocida y respetada por la mayoría de la población por

su rechazo de la injusticia y la discriminación racial. Por ejemplo, en los

años 70 unas religiosas abrieron a todas las razas las llamadas “escuelas

blancas”, en desafío al gobierno y arriesgándose al cierre, y naturalmente a la

encarcelación.

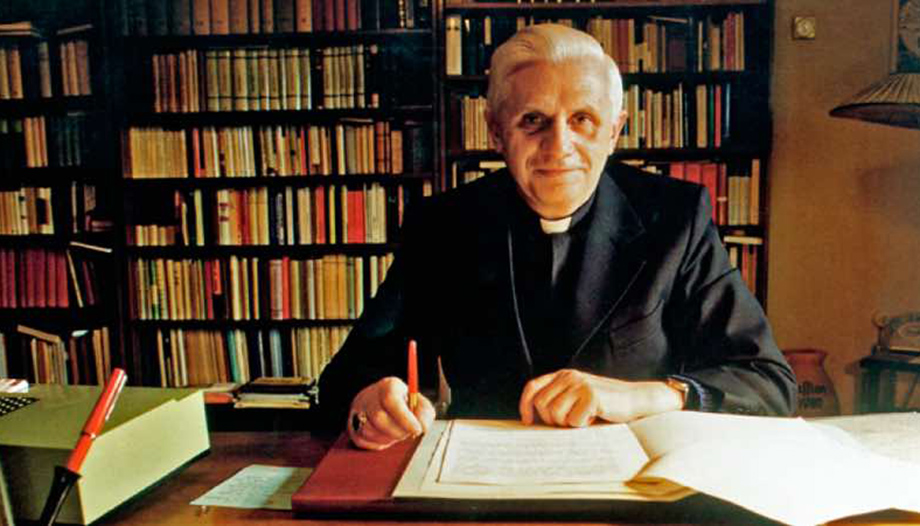

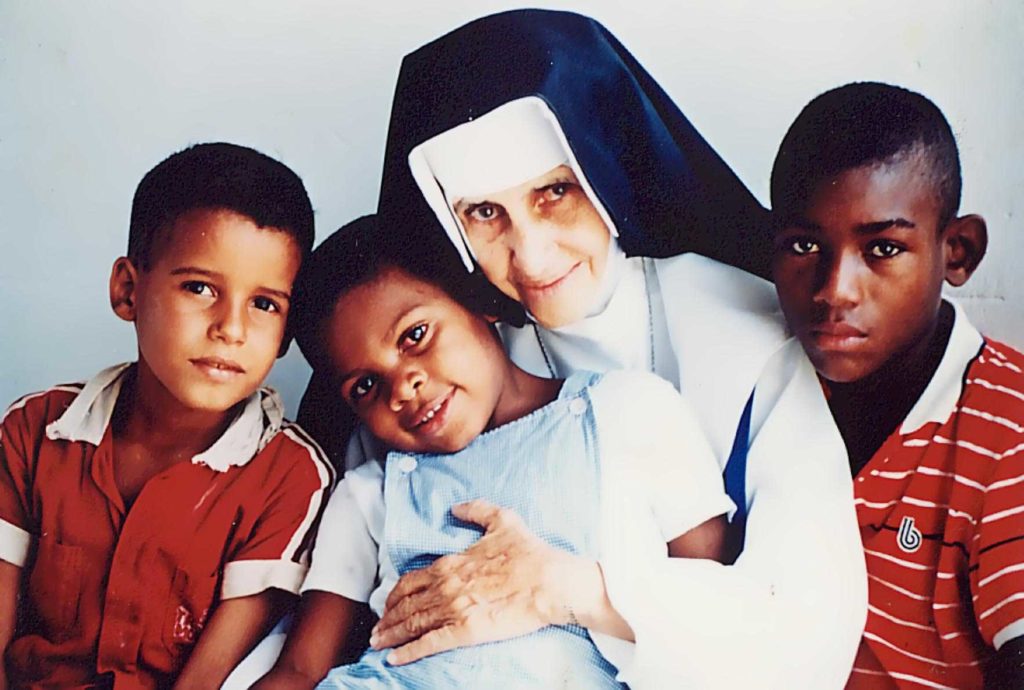

Hay que reconocer el papel de las congregaciones

religiosas, en especial de las mujeres religiosas, en la mayor parte de los

aspectos de este proceso histórico y en el crecimiento de la Iglesia. Su valentía, su carisma y su perseverancia han sido un ejemplo para

millones de personas. El cierre obligado de los hospitales católicos y de muchas

escuelas no es señal de apagamiento, sino sólo de que los tiempos y las

necesidades cambian. La Iglesia hoy es vibrante, joven y fervorosa en su hambre

de Dios.

-Los misioneros han jugado un papel de primer orden en Sudáfrica. ¿Cuál es

hoy la necesidad y la presencia de la misión?

Me

sorprende oír decir que ha pasado la época de los misioneros. Los católicos

sudafricanos están profundamente agradecidos a los numerosos misioneros que

evangelizaron, y siguen evangelizando, nuestro país. Todavía hoy seguimos

necesitando misioneros, aunque quizá de manera diferente.

Hay

dos congregaciones que destacan por su influencia histórica. Los Oblatos de

María Inmaculada llegaron en 1852 a KwaZulu-Natal. Su fundador, el obispo Eugenio

de Mazenod, les insistía en que se centraran en la evangelización de “los

paganos” zulúes, más que en los alejados de la fe. Hasta 1860 no hubo conversiones

entre los zulúes, pero en 1862 llegaron a Lesotho el obispo Allard OMI y el

beato Joseph Gerard OMI y se produjo “una explosión de la gracia misericordiosa

de Dios” que fue la base de la dinámica y fecunda Iglesia de Lesotho. En segundo

lugar, hay que mencionar a los Misioneros de Mariannhill, orden creada

por monjes trapenses enviados a Sudáfrica en 1880. A su llegada se dirigieron a

lo que se llamaba “Vicariato de Cabo Oriental” (hoy Port Elizabeth) y dos años

después se trasladaron a lo que ahora es Mariannhill, cerca de Durban. En cinco

años se convertiría en la mayor abadía trapense del mundo.

Dirigidos

por el abad Franz Pfanner, advirtieron enseguida que la vida austera y ascética

de los monjes trapenses no resolvería las necesidades de la población local, en

particular la necesidad de educación de la población negra. Por eso fundaron escuelas

y comenzaron diversos programas para dotar a la gente joven de habilidades en la

carpintería, la ganadería o la agricultura. En 1909 se separaron de la orden

trapense. El factor esencial de su éxito en la evangelización -la región que

rodea Mariannhill es ahora la de mayor proporción de católicos del país- fue reconocer

las necesidades de su tiempo; la respuesta que ofrecieron se convirtió en su mecanismo

de evangelización.

En

mi opinión, lo más relevante es que la “misión” no termina. Pueden cambiar su

naturaleza y sus características, pero la Iglesia siempre será misionera por el

Bautismo. Los obstáculos para la misión aparecen cuando no hay flexibilidad

para adaptarse a los “signos de los tiempos” y cuando pensamos en los éxitos

pasados como único camino para “ser Iglesia”. Los primeros misioneros -las congregaciones

mencionadas y muchas otras- dieron tantos frutos porque respondieron a las

necesidades de las personas a las que servían, como la necesidad de educación o

de salud y una profunda hambre espiritual. Estos fueron sus “puntos de entrada”

en la proclamación del Evangelio. Congregaciones como los scalabrinianos siguen

evangelizando porque ven las necesidades de la gente; en su caso, de los

emigrantes, refugiados y marineros.

Uno

de los mayores peligros para la evangelización es sentirse satisfecho con lo

que funcionó en el pasado y carecer del dinamismo necesario para entender y apreciar

un mundo cambiante, sin tener la valentía de “remar mar adentro”, en un mar que

puede ser inseguro y hostil. Algunos “signos de los tiempos” suponen un gran

desafío: abuso sexual de menores por clérigos, migración y refugiados,

secularización, asuntos relacionados con la vida. El reto misionero es aceptar

que esos signos “dan forma” a nuestro ministerio, y que hemos de ofrecer

respuestas con conceptos y palabras que tengan sentido para la gente, sin

disminuir ni adulterar en nada el Evangelio.

-Entre los católicos, ¿predomina alguna raza o sector social?

El

cristianismo representa alrededor del 80 % de la población. Alrededor del 6,5 %

son católicos, es decir, unos 3,4 millones de personas. El mayor número de

católicos se encuentra en las zonas zulúes evangelizadas por los primeros valientes

misioneros de la población local, los Oblatos y los misioneros de Mariannhill.

Aproximadamente

el 80 % de los católicos sudafricanos son “negros”; unos 300.000 son “de color”

(es decir, de raza mixta); y unos 300.000 son “blancos”. No hace falta decir

que esta clasificación racial es absurda, pues cualquier prueba de DNA mostrará

en cada individuo un gran abanico de antepasados. Quizá lo más importante es advertir

que la mayor prevalencia del catolicismo se da entre la gente pobre: los que antes

fueron discriminados y siguen teniendo que luchar en lo económico.

-Usted ha sido “observador” en las recientes elecciones, las sextas desde

el final del apartheid y las segundas tras la muerte de Mandela. ¿Está

consolidado el sistema nacido en 1994?

He

sido observador electoral en varias ocasiones, a diferentes niveles. Las últimas

elecciones -para el gobierno nacional- han sido diferentes, en el sentido de

que por primera vez desde 1994 parecía que podría ensombrecerlas la violencia

política. La ha habido, abundante, en KwaZulu-Natal, y curiosamente sobre todo

entre miembros del partido del gobierno, más que entre partidos políticos

diferentes. Circulaban rumores insistentes de que la violencia podría incluso

bloquearlas en algunos lugares. No sucedió así. Hubo dificultades -como un

presunto “doble voto” en algunos sitios- pero discurrieron sin dificultad, pacíficamente

y con buen humor.

No

tengo duda de que fueron libres y limpias, y de que el resultado refleja la

voluntad de la mayoría de los votantes. Fui observador en el área de Ciudad del

Cabo, junto con líderes de otras religiones, y nos concentramos sobre todo en

los colegios electorales que podían ser problemáticos, entre ellos el de la

prisión de Pollsmoor. Aparte de pequeñas irregularidades (como un colegio que abrió

tarde) todo marchó bien. No hay duda de que la democracia está madurando en

Sudáfrica. Tenemos libertad de expresión y de asociación, prensa libre y

separación de poderes, con mecanismos de equilibrio mutuo. Los lectores

informados sabrán que hemos sido sacudidos por numerosos escándalos de

corrupción, pero están siendo investigados: la Comisión Zondo está investigando

el caso de corrupción conocido como “State Capture”. El poder judicial es libre

y funciona.

Aun

así no podemos considerarnos satisfechos, porque es evidente que algunos

quieren socavar y “apropiarse” de los procesos democráticos. Es una “batalla

real” que se disputa sobre todo entre facciones del partido gobernante, y se requerirán

determinación y valentía para vencer las fuerzas que parecen empeñadas en destruir

la democracia y usarla en servicio de su egoísmo y de su codicia.

Una

vez dicho esto, creo que aún hay que mucho trabajo por delante para educar a las

personas en la democracia, que significa más que el simple votar cada cinco

años. Una parte importante es la participación activa en la vida civil y la

posibilidad de exigir cuentas a los líderes: quizá es eso lo que necesitamos

para continuar fortaleciendo la educación política del pueblo.

Aunque

haya desaparecido el sistema de discriminación racial, todavía hay tensiones. La

gente tiende a asociarse y tratar con los semejantes a ellos, especialmente en

lo referente a la raza. También es verdad que la enorme grieta entre los ricos

y los pobres que hay en Sudáfrica hace que apenas podamos decir que somos “un

pueblo”. Si no se procede a una reforma de la economía para conseguir una

situación más equitativa, el futuro será incierto y podrían abrirse paso la

frustración creciente y la violencia. Hay un ambiente de enfado y de desesperanza,

y pesan mucho la corrupción y la falta de proyectos claros. La situación

económica es muy seria: alrededor de un tercio del gasto público se destina a pagar

la deuda. Las empresas propiedad del Estado (como Eskom, nuestro proveedor de electricidad)

están muy endeudadas, y han sido gestionadas de manera incorrecta y peligrosa.

La situación actual es insostenible. Hay la impresión generalizada (que

responde en buena medida a la realidad) de que la mayoría de la riqueza sigue

estando en manos de los blancos; y esto impide sanar nuestro pasado racial. El

hecho es que millones de personas negras continúan en la pobreza.

-¿Cuál es la aportación de la Iglesia al proceso de perdón y

reconciliación?

La Comisión

de la Verdad y la Reconciliación (TRC, por las siglas en inglés), que instituyó

el gobierno de unidad nacional tras las elecciones democráticas de 1994,

procuró aportar sanación y reconciliación a las secuelas del apartheid. Ofreció

a quienes habían intervenido en política y cometido abusos contra los derechos

humanos durante la lucha por la libertad la oportunidad de reconocer sus actos,

en cuyo caso podían ser amnistiados de sus crímenes; y se previó la posibilidad

de una compensación para las víctimas o sus familias en ciertos casos. La TRC fue

un gran éxito, un factor esencial en la transición a una democracia plena y

libre. En lo político, permitió al país avanzar, y aportó información a mucha

gente que no sabía qué había ocurrido con sus seres queridos. Desgraciadamente

también hubo fallos: fueron pocos los que recibieron compensación, muchos

crímenes quedaron sin respuesta y, a pesar del avance político, fue poco eficaz

a la hora de sanar las relaciones por encima de las barreras de color.

Una

gran tarea de la Iglesia es continuar promoviendo y profundizando la sanación y

la reconciliación. Con ese fin, durante la Cuaresma de 2018 la Iglesia inició un

programa de reflexión sobre la omnipresencia del racismo y lo llevó por todo el

país. La discriminación racial ya no está en las leyes, pero el racismo sigue

siendo un problema real. El objetivo del programa cuaresmal era convertirse en

un ejercicio de escucha, y se pedía a los participantes que evitaran las

justificaciones, para poder entender el dolor y las perspectivas de los otros. Es

evidente que un programa no puede borrar la profundidad de las actitudes raciales

que ha vivido nuestro país durante casi 400 años. Por eso la Iglesia en

Sudáfrica reconoce como parte insoslayable de su misión sanar las divisiones

raciales, y así lo reconoce el Plan pastoral aprobado por los obispos en su reciente

sesión plenaria de agosto de 2019, después de muchos años de trabajo intenso.

Por

tanto: sí, todavía hay racismo en nuestro país. A la vista de nuestro pasado

colonial y del apartheid, me sorprendería que no fuera así. Pero ha habido

grandes pasos adelante en la normalización de la sociedad, y en general la

gente es respetuosa y cortés hacia los demás.

Sin

embargo, hay dos asuntos importantes en este contexto. El primero es reconocer

que algunos están utilizando la retórica racial en su propio beneficio y para

imponer su causa, sobre todo los movimientos populistas. De manera similar, otros

la han usado y la siguen usando para desviar la atención de sus propias

acciones y crímenes, especialmente la corrupción. Esa retórica es preocupante y

peligrosa. En el mundo de los medios de comunicación es ahora mucho más fácil

inflamar las emociones y manipular las condiciones que permiten hacerlo.

La

segunda cuestión es esta pregunta: ¿qué tipo de unidad queremos? En muchos

países donde conviven estrechamente culturas diferentes, las personas trabajan o

van de compras juntos, pero cuando llegan a casa con frecuencia viven en barrios

donde hay gente de su propia cultura y prefirieren limitar a ellos su trato

social. ¿Refleja esto una unidad imperfecta, o podemos vivir con diferencias de

cultura y de prácticas culturales, compartiendo a la vez la convicción de que

tenemos un destino común y nos necesitamos mutuamente?

Esto

afecta a la vida de la Iglesia. Un ejemplo sencillo: durante el apartheid, las

diferentes razas debían vivir en áreas delimitadas. Como consecuencia era usual

que una parroquia tuviera varios templos parroquiales en espacios raciales

diferentes: una iglesia en el área blanca, otra en el área de color y otra en

el área negra. Hoy, claro, cada uno es libre de acudir a la iglesia que quiera,

pero sigue habiendo templos separados, que admiten diferencias en la expresión

de la fe. Pienso que la gente ha de tener la posibilidad de rezar en su propio

idioma, de cantar música de su propia cultura y de celebrar en conceptos culturales

que les sean significativos y les sirvan para profundizar su fe; hay un consejo

pastoral parroquial, un consejo económico, etc., y las tres partes se reúnen

para fiestas importantes como las Primeras Comuniones, las Confirmaciones o los

días para las familias. ¿Puede construirse la unidad sobre estas líneas? ¿Es

esta la mejor respuesta, la más apropiada en la etapa post-apartheid? ¿Deberíamos

ir hacia una expresión litúrgica y un tipo de identidad acordados conjuntamente,

o deberíamos seguir permitiendo la diversidad, intentando que no se convierta

en exclusividad? Estas son algunas de las cuestiones a las que nos enfrentamos.

-En los años de su periodo como presidente de la Conferencia Episcopal,

hasta 2018, hubo fluidez en la relación con las autoridades. ¿Sigue siendo así?

En

términos generales, las relaciones entre la Iglesia y el gobierno se han vuelto

más fáciles en los últimos pocos años. Durante mi periodo como presidente de la

Conferencia tuve el privilegio de participar en reuniones fructíferas y

productivas con el gobierno. Parece que las autoridades civiles están

interesadas en desarrollar esa relación, con la Iglesia católica y con los

grupos religiosos en general. Nosotros deseamos continuar mejorándola, y al

mismo tiempo vez somos conscientes de la fluidez política que atraviesa Sudáfrica

y de la posibilidad de que haya intentos de “apropiarse” de la Iglesia. De

hecho, creemos que ya los ha habido. Por eso continuaremos intentando

profundizar nuestra relación con las autoridades civiles, pero seremos prudentes

en tal aproximación. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Sithembele

Anton Sipuka, indicó en su discurso de apertura de la plenaria de los obispos de

agosto que continuará esta línea de acción. En un futuro próximo se reunirá con

el presidente del país junto con los dirigentes del Consejo Sudafricano de las Iglesias.

-La Iglesia católica en Sudáfrica forma parte del Consejo de las Iglesias.

¿Están satisfechos con el clima de las relaciones ecuménicas? Y ¿cómo son las

relaciones con los musulmanes?

Curiosamente

el apartheid ayudó a que las iglesias y grupos religiosos se unieran en la

lucha común por la dignidad del pueblo y por la justicia. Aunque no resolviera las

cuestiones doctrinales, esta causa común permitió que trabajaran juntas personas

de diferentes denominaciones y religiones, que se conocieran y desarrollaran

relaciones profesionales entre los líderes. La excepción fue la Iglesia

Calvinista Holandesa Reformada que estaba estrechamente relacionada con el gobierno

del apartheid en esos años; más adelante, los líderes de esa iglesia comparecieron

ante el TRC (también lo hizo la católica) y expresaron su profundo pesar por

haber dado respetabilidad y justificación teológica al apartheid. Desde ese

momento la relación entre la DRC y la Iglesia católica se ha profundizado de

manera significativa, y tenemos un diálogo regular. La Iglesia católica es

también miembro de pleno derecho del Consejo Sudafricano de las Iglesias y,

también aquí la relación es positiva. Nunca podemos estar plenamente

satisfechos de estas relaciones, que siempre pueden mejorar, pero es una gran

bendición que la relación de trabajo sea tan buena. Sin embargo, será necesario

entrar también en diálogo y debate sobre las diferencias doctrinales, con el

fin de mejorar nuestra comprensión mutua.

La relación

entre la Iglesia y el islam es interesante. Los musulmanes son el 2 % de la

población total. Los primeros vinieron a Sudáfrica como esclavos a partir del

siglo XVI, traídos por la Dutch East India Company desde el este, sobre

todo desde Malasia. Se convirtieron en parte del pueblo oprimido junto a los

sudafricanos indígenas, y eso creó lazos entre ellos. Por ejemplo, los

musulmanes y los cristianos siguen conviviendo en buena vecindad en Ciudad del Cabo,

participan en las fiestas y los sufrimientos del otro, y siempre intentan

ayudarse. Durante el Ramadán es habitual que me inviten a alguna de las

mezquitas para dirigirme a los asistentes. El extremismo ha estado ausente

entre los musulmanes en Sudáfrica, aunque haya algunos signos en casos

aislados. Por desgracia, se han registrado algunos (pocos) ataques a mezquitas,

a veces como un crimen de odio y otras veces quizá a manos de una facción musulmana

rival. Por supuesto, estas acciones ponen en peligro la coexistencia y la aceptación

pacíficas.

-El Papa Francisco llama a atender a migrantes y refugiados. ¿Cómo se está

concretando en Sudáfrica?

Como

en casi todos los países, el problema de los refugiados y los migrantes es una preocupación

pastoral real. Hay un desplazamiento de personas por el mundo y, en mi opinión,

este movimiento no puede ser detenido. Tenemos que asumirlo, aceptarlo y gestionarlo

lo mejor que podamos.

Es muy

triste, pero en Sudáfrica ha habido algunos ataques xenófobos muy graves contra

refugiados o migrantes. Hace poco se han producido ataques contra camioneros extranjeros

en la zona KwaZulu-Natal, en algunos casos con víctimas mortales. Probablemente

debe decirse también que la mayoría han tenido motivación económica, porque algunos

refugiados abren lo que se llama spaza, pequeñas tiendas de barrio que ofrecen

objetos básicos de uso doméstico, y algunos tenderos locales que se sienten amenazados

pueden haber instigado la violencia contra los refugiados.

Hasta

el momento, Sudáfrica ha adoptado una aproximación a los refugiados diferente a

otros países: no hay campos de refugiados, y el objetivo es integrarlos en comunidades

locales. Me parece un planteamiento muy sabio, pero a veces los hace más

vulnerables. Conviene advertir que la mayoría de los ataques xenófobos han sido

contra refugiados de otros países africanos.

El planteamiento

pastoral en Ciudad del Cabo es integrar a migrantes y refugiados en la

comunidad de su parroquia local. A la vez, sabemos que su bienestar general y espiritual

requiere que puedan reunirse y rezar en su propio idioma. Por eso en la

parroquia de San Francisco se celebra una vez al mes la misa dominical para los

nigerianos, y hay una misa en la catedral para los de Zimbawue, o para los siro-malabares

en Santa Clara. Hay al menos tres misas dominicales cada mes para los francófonos,

que son el grupo lingüístico más grande de emigrantes. Asimismo tenemos

capellanías y misas para las comunidades coreana, polaca, alemana, italiana,

portuguesa, holandesa y malawiana. Esos grupos tienen también otras ocasiones de

oración y encuentro, pero el objetivo general es que se integren en las

parroquias locales. Una vez al año celebramos el “festival de las Naciones”, que

reúne a todos los grupos de la capellanía y a cualquiera que desee participar,

para celebrar la diversidad y la unidad como regalos de Dios. A la celebración

de la Misa sigue una comida en común de las diferentes naciones y alguna

expresión cultural.

-¿Cómo vive la Iglesia en Sudáfrica la preocupación por la pobreza y el

cuidado del medio ambiente?

La

plenaria de las Conferencias Episcopales regionales (IMBISA) de 2016 en Maseru

(Lesotho) tuvo como tema principal la implementación de Laudato Si en los

nueve países que comprende la IMBISA. Cada conferencia episcopal diseñó su

propio plan de acción con ese fin. La Conferencia Episcopal Católica

Sudafricana (SACBC) está llevando a cabo ahora una evaluación de lo alcanzado a

este respecto.

En

Ciudad del Cabo el foco primario ha estado en el agua, debido a la gravísima sequía

que hemos sufrido desde 2015 hasta mediados de 2018. La metrópolis de Ciudad

del Cabo, donde viven más de 4 millones de personas, estuvo a punto de quedarse

sin agua porque la población la acumulaba para lo que se llamó el “día cero” en

que los grifos se quedarían secos. Las autoridades provinciales impusieron

restricciones de agua muy severas, como duchas de dos minutos, y consiguieron

motivar a la población para que redujera el consumo de agua en más de la mitad.

Se produjo una gran concienciación sobre lo necesaria que es el agua, y eso

condujo a un cambio manifiesto de comportamiento. La Iglesia tomó parte activa con

su proclamación de la enseñanza de Laudato Si y alentando el cambio de

conducta, y también abrió camino a formas prácticas de preservar el agua, como

la instalación de depósitos de 5.000 litros en las parroquias para retener el

agua de la lluvia o el uso en los aparatos electrodomésticos de agua ya utilizada.

La SACBC ha conseguido también que el “Domingo de la Creación” se celebre en

septiembre y sea precedido por una novena de preparación centrada en el don de

la tierra. Hay que hacer mucho más, pero creo que los católicos son ahora más

conscientes de que hay que preocuparse de la tierra, y no sólo por razones

prácticas, sino también por motivaciones teológicas y espirituales.

El

Papa Francisco ha relacionado estrechamente la pobreza con el cuidado del

ambiente, haciendo notar que casi siempre son los pobres quienes sufren más el daño

ambiental. Como ya he subrayado, Sudáfrica está afligida por la pobreza. La

cifra oficial de desempleo ha subido al 29 % de la mano de obra potencial, pero

en realidad es mucho más alta. Según la oficina estadística de Sudáfrica más

del 53 % de la población vive en la pobreza (unos 30 millones de personas), si

tomamos como límite superior del índice de pobreza 992 “rand” mensuales (67 dólares).

Una incidencia tan alta de pobreza supone una gran preocupación, pues afecta a

la dignidad de la persona humana, incrementa la posibilidad de violencia, conduce

a los jóvenes a la frustración y abre paso a la injusticia de la desigualdad.

En las últimas etapas de mi presidencia de la SACBC, y el nuevo presidente lo

ha asumido, invité a dialogar sobre un nuevo sistema económico que pueda

afrontar los enormes desequilibrios y que permita que la riqueza de Sudáfrica sea

compartida por todas sus gentes. En ese contexto, también es importante que la Iglesia

dé esperanza, para que la gente no entre en un ciclo de desesperación: las

cosas no tienen que seguir como son; hay posibilidades de afrontar los principales

problemas; y continuaremos motivando e interviniendo ante las autoridades

públicas.

Hay

que destacar que muchas diócesis en nuestro país tienen programas de desarrollo

para adiestrar a la gente joven en capacidades que mejoran sus posibilidades de

encontrar trabajo. No se enfocan sólo hacia las capacidades “duras” (como la fontanería

o la industria turística), sino también hacia las capacidades “blandas”, que habilitan

para actividades centradas en la relación con otras personas, como la gestión

de conflictos o el comportamiento en una entrevista de trabajo. Es una gota en el

océano en comparación con las necesidades efectivas, pero se refiere a la vida

de la gente y supone para ellos una diferencia.

-Los africanos se caracterizan por un gran sentido de familia. ¿Cómo es la

familia sudafricana?

Tiene

razón: los africanos dan un gran valor a la familia, especialmente a la familia

amplia. Por desgracia, la situación de la familia en Sudáfrica es muy seria. Nos

afecta la misma enfermedad que a prácticamente todos los países del mundo, pero

además tenemos nuestra particular fragilidad. Una investigación del Instituto Sudafricano

de Relaciones Raciales de 2011 encontró que sólo un tercio de los niños de

Sudáfrica viven y crecen con sus dos padres. La mayoría (el 48 %) crece con

padres que viven pero que están ausentes. 100.000 niños crecen en hogares cuya

cabeza es un niño.

Hay

una variedad de factores que lo explican: el debilitamiento del matrimonio y de

la familia que afecta a la mayoría de los países del mundo; nuestra particular

historia de apartheid, que separaba a las familias por el sistema laboral de

migraciones de masas; la pérdida de vidas por la pandemia del HIV/AIDS; un

importante cambio en la valoración de la moralidad sexual, etc. Sería equivocado

pensar que este triste estado de cosas afecta únicamente a un sector de la

sociedad: todas las esferas están afectadas.

Con

frecuencia los pobres tienen que hacer equilibrios para sostener a la familia.

Un padre puede dejar a su hijo o hija a cargo de sus parientes para irse buscar

trabajo en otro lugar. La mayoría de la gente valora la familia que, como

sabemos, es la célula básica de la sociedad y de la Iglesia. El matrimonio y la

familia son una de las áreas centrales del Plan Pastoral de la SACBC recién

elaborado. Lo cito: “La parroquia puede ayudar a los padres y a las familias

en sus luchas diarias tanto como en situaciones especiales: hogares uniparentales,

divorcio, viudez y orfandad. Los que necesitan ayuda para atender responsabilidades

en su familia extendida, así como las expectativas de cultura y tradición, también

pueden encontrar ayuda en la parroquia y en la diócesis… El Consejo Pastoral

parroquial ha de identificar y trabajar con organizaciones y movimientos de la Iglesia

que apoyan la vida familiar”.

-En ese contexto, ¿hay

vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa?

En

los últimos años ha aumentado el número de hombres jóvenes que se entregan en

el sacerdocio diocesano. Las órdenes religiosas, especialmente las de

religiosas, han registrado una caída de las vocaciones, y se están esforzando

por atraer sudafricanos a la vida religiosa. Muchas de las casas de formación

para religiosos tienen vocaciones de países cercanos, como Zimbabwe, Zambia,

Malawi, etcétera, pero pocas vocaciones sudafricanas. En algunas órdenes hay

indicios de un cambio, pero es más bien lento.

Son

varias las razones de esa caída de las vocaciones en Sudáfrica. Primero, desde

luego, las familias están teniendo menos hijos, y por eso ponen más interés en

que los hijos continúen la línea familiar o den apoyo a los padres en la

tercera edad y mantengan a los demás hermanos. En realidad, la libertad conquistada

en 1994 abrió paso a expectativas irreales sobre las oportunidades económicas y

de progreso personal.

Hay

nuevos retos para la formación de los sacerdotes y religiosos. Antes se podía presuponer

que casi todas las vocaciones venían de familias creyentes estables. Pero, como

he dicho, la vida familiar en Sudáfrica está sufriendo, y los niños crecen también

en familias monoparentales o rotas, o incluso en familias donde se producen abusos,

y crecen con el trauma de la violencia. Además, los niños en Sudáfrica están expuestos

desde una edad temprana a la pornografía y la sexualidad activa, y hay aspectos

esenciales que han de ser tenidos en cuenta en la formación de los sacerdotes y

religiosos.

-La patrona de Ciudad del Cabo es Nuestra Señora de la Huida a Egipto, y la

del país es la Asunción de Nuestra Señora. ¿Cómo es la piedad y la práctica

religiosa?

En

general, los sudafricanos son gente profundamente espiritual. La mayoría

pertenece a las “iglesias tradicionales africanas”, que combinan creencias

tradicionales y cristianas. Hay muchas otras iglesias y religiones; bastantes

no “practican” regularmente su fe, en el sentido de asistir a los servicios en

la iglesia; y otros son ateos o agnósticos.

Sin

embargo, hay un profundo sentido de la trascendencia, del hecho de que somos

creados y de que hay un Dios vivo. En general la gente es respetuosa con la fe en

cuanto tal, y con los sacerdotes o pastores; muchas personas rezan sin acudir

necesariamente a la iglesia. En la Iglesia católica calculamos que la

asistencia regular a Misa los domingos en nuestras parroquias, al menos en

Ciudad del Cabo, es del 22 % de los católicos residentes en la archidiócesis. Esto

no significa que haya un resentimiento activo contra la Iglesia ni un rechazo

de la fe. Suele ser apatía (“hay otras cosas que hacer”) o consecuencia de una

visión sacramental de la Iglesia equivocada, que lleva a considerarla

importante cuanto los niños se van a bautizar, o a hacer la Primera Comunión o

la confirmación, o cuando se celebran funerales. Actualmente pasa lo mismo en

muchos países del mundo.

Los

católicos de Sudáfrica tienen un gran amor por Santa María y, como dice, nos

hemos confiado a María Asunta al Cielo como nuestra patrona. La archidiócesis

de Ciudad del Cabo fue confiada desde el inicio a Nuestra Señora de la Huida a

Egipto, percibiendo una unidad entre el extremo más al sur, en Sudáfrica, y el

lejano país de Egipto, en el norte. Esto no sólo nos proporciona un sentido de

la unidad con nuestros hermanos y hermanas africanos y de nuestra comunidad con

este gran continente, sino que nos sirve para recordar que el Señor Jesús, con

María y José, puso pie en tierra africana, que encontraron refugio y bienvenida

en África, que África fue para ellos un lugar seguro. Para muchos sudafricanos

el rosario es una oración poderosa, y es interesante saber que no se trata sólo

de católicos. Algunos de otras denominaciones compran el rosario quizá como un símbolo

de la protección que les puede traer, pero cada vez más porque desean aprender a

rezarlo.

-¿Qué prioridades tiene ahora la Conferencia Episcopal en la etapa actual?

En

su discurso de la apertura de la plenaria en agosto de 2019, el obispo Sipuka

continuó y profundizó una serie de asuntos en los que los obispos han estado trabajando.

El tema general de la plenaria ha sido la salvaguardia de los niños, y Mons. Sipuka

hizo un informe detallado de la reunión de febrero en Roma de los presidentes

de las conferencias episcopales con el Santo Padre. El abuso sexual ha sido una

tragedia en la Iglesia, y estamos profundamente avergonzados de que haya sucedido

y del modo en que la han gestionado -y encubierto- algunos obispos. Reconocemos

el daño que esta pecaminosidad humana ha causado a la misión de Cristo, y nos

hemos comprometido a garantizar que la Iglesia sea un lugar seguro para los

niños. Hemos dedicado tiempo al estudio del documento Vos Estis Lux Mundi y de su aplicación práctica en el ámbito de nuestra conferencia.

En

lo que se refiere a la situación socioeconómica y política de Sudáfrica, el

obispo Sipuka habló de la necesidad de poner fin al incremento de la violencia,

de combatir la corrupción y de plantear un nuevo orden económico. La Iglesia continuará

con estas prioridades.

Por

otra parte, los obispos han aprobado el nuevo Plan Pastoral para África del

Sur. Se comenzó a elaborar tras muchas consultas de varios años, y el primer proyecto

siguió al nombramiento de un equipo de trabajo en mayo de 2017. La visión del

plan es “Evangelizar a la comunidad sirviendo a Dios, a la humanidad y a

toda la creación”. La declaración de principios, que resume sus objetivos, es: “Nosotros, la Iglesia, la familia de Dios en África del Sur, nos comprometemos

a trabajar con otros para el bien de todos, respondiendo al grito de los pobres

y al grito de la tierra, por medio del culto, de la proclamación de la Palabra

de Dios, la formación, la presencia pública, el desarrollo humano y el cuidado de

la creación”.

Las

ocho áreas centrales son los puntos que hemos tocado a lo largo de esta

entrevista: 1) la evangelización; 2) la formación y empoderamiento de los

laicos; 3) la vida y el ministerio de los sacerdotes y diáconos; 4) el

matrimonio y la familia; 5) la juventud; 6) la justicia, la paz y la no

violencia; 7) la sanación y la reconciliación; 8) el cuidado de la creación y

del ambiente. De estas saldrá el impulso para los esfuerzos evangelizadores y

pastorales de la Iglesia en el futuro.

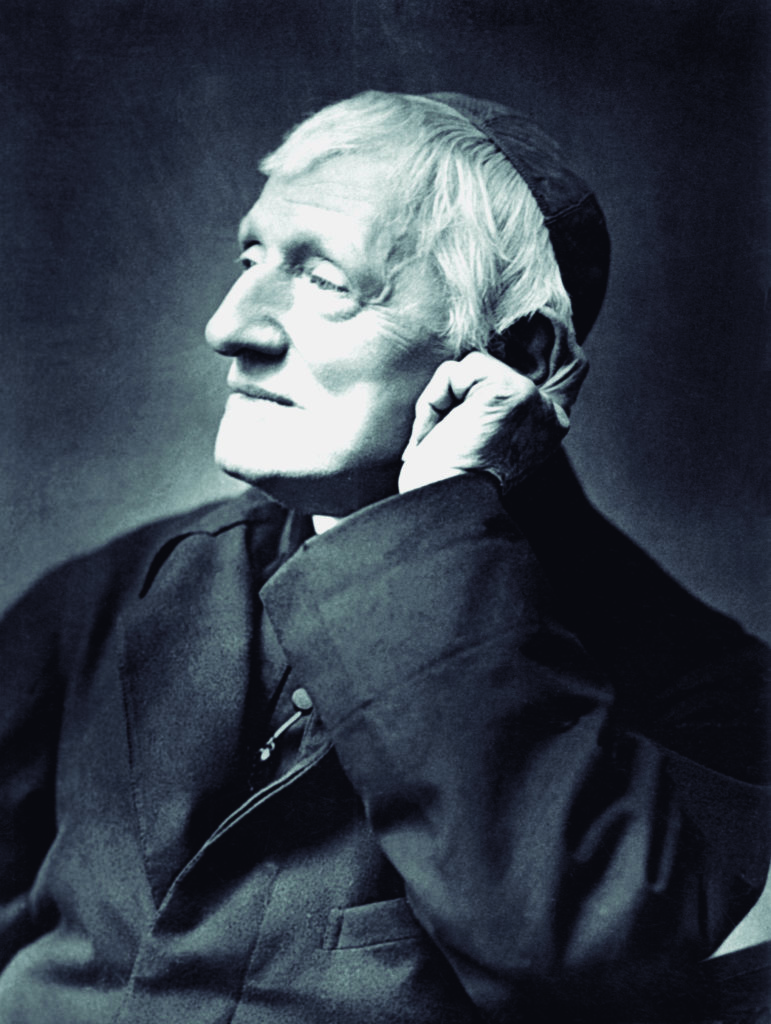

La influencia de John Henry Newman

La influencia de John Henry Newman