Si quieres la fuente encontrar,

tienes que ir arriba, contra corriente.

Empéñate, busca, no cedas,

Sabes que ella tiene que estar aquí (…)

Dos versos sueltos del poema Fuente, escrito por “el caminante del Evangelio”, Karol Wojtyła, más tarde san Juan Pablo II. Nacido hace 100 años, el 18 de mayo de 1920, en Wadowice, un pueblecito polaco situado al sur de Polonia, a 50 kilómetros de Cracovia. Poesía que refleja una personalidad decidida, que dejaría una impronta cultural vastísima, de un hombre muy de Dios a la vez que muy humano, aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX.

Quizá sea esa tenacidad, decisión, el atractivo de “Juan Pablo el Grande”, como también se le llamaría tras su fallecimiento, quien ha legado una influencia cultural global en todo el mundo.

Personalidad

¿Qué otros rasgos de su personalidad han podido atraer tanto a la cultura en estos ya cien años desde su nacimiento?

Cómo no, la alegría del “Papa peregrino”, que cautivaría a tantas instituciones y gentes. San Juan Pablo II integró el carácter medicinal del buen humor ante cualquier problema, y se convenció de que no valía la pena dejarse vencer por el desánimo ante los desastres del mundo que le tocó vivir, también los desvaríos internos de la Iglesia que lideró, y que tuvo que reconocer, pero con el firme propósito de sobreponerse a ellos.

Además, impresionaba su humildad, como reflejaba ese gesto de besar el suelo de los continentes que visitó en sus 104 viajes fuera de Italia, que, por cierto, supusieron casi 29 veces la vuelta a la Tierra –o 3 veces la distancia entre la tierra y la luna–. O su actitud desprendida ante tantos nombramientos y menciones, como la del hombre del año de la revista Time. Cuenta su portavoz que, al llevarle un ejemplar de la revista al comedor, durante la comida volteó la portada pronunciando un “no quiero alimentar mi vanidad, no me vaya a creer mucho”.

Podríamos abundar en la riqueza de la personalidad de este Papa viajero, pero basten esos trazos para situarnos ante quien dejaría un vasto legado cultural, parte del cual hemos querido destacar a continuación.

Otras informaciones y análisis sobre la persona y la obra de san Juan Pablo II se han recogido en números anteriores de la revista y, sobre todo, en el rico número especial con motivo de su fallecimiento, en 2005.

Algunas instituciones dedicadas a su legado

La magnitud del Juan Pablo el Grande imposibilita resumir las muchas iniciativas culturales inspiradas en su persona, en su mensaje. En este número especial hemos querido referirnos sólo a algunas de ellas que, en la celebración del centenario de su nacimiento podrán darnos luz sobre la huella tan firme y extensa que dejó su paso por esta vida.

En otro lugar podrán recordarse los principales aspectos del esfuerzo pastoral, de los desarrollos magisteriales o de las aportaciones filosóficas y el impacto histórico de esta gran figura.

–Centro Juan Pablo II “No tengáis miedo”, Cracovia (Polonia). Se trata de una institución dedicada al estudio de la vida y obras del Papa polaco, instituida por la nación polaca en acción de gracias por el pontificado de Karol Wojtyła. El nombre está tomado de las palabras del Santo Padre pronunciadas en el año 1978 durante la misa de inauguración del pontificado: “No tengáis miedo. ¡Abrid de par en par las puertas a Cristo!”.

Su finalidad es difundir y desarrollar de modo creativo la herencia del papa polaco, promoviendo la espiritualidad, la cultura y las tradiciones relacionadas con su persona, y también con su actividad científica y educativa, así como la ayuda a los necesitados. Su sede se encuentra junto al Santuario de la Divina Misericordia, en los terrenos que fueron propiedad de la fábrica química Solvay, en Jugowicach.

El complejo contiene la iglesia de san Juan Pablo II, la casa (que alberga un museo, biblioteca, capilla, oratorio y centro de conferencias), el centro de retiros espirituales, el centro del formación del voluntariado, la torre con su terraza de vistas, servicio de hoteles, anfiteatro abierto, Vía crucis, parque móvil, etc. Como curiosidad, destacamos que en 2011 se colocó en la capilla baja del santuario de Juan Pablo II una reliquia del santo: un frasco con sangre, colocado dentro del altar.

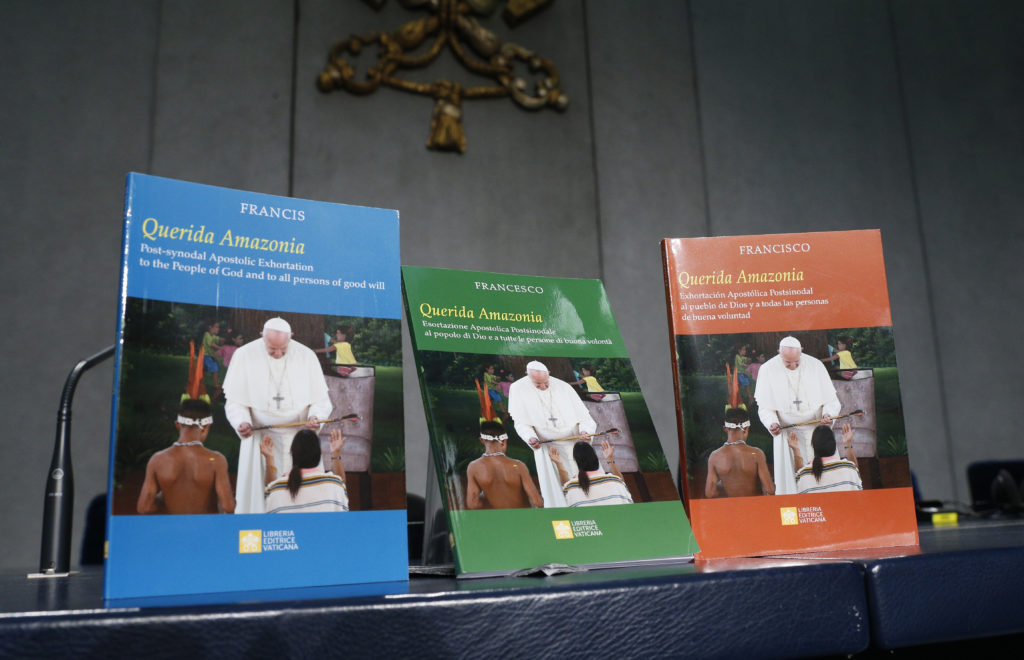

-Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia, Madrid (España). La génesis de la institución se encuentra en el Instituto Pontificio Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, establecido por la constitución apostólica Magnum Matrimonii Sacramentum, del 7 de octubre de 1982, fundado por deseo de san Juan Pablo II. Este se extinguió después de los recientes sínodos de la familia y la exhortación Amoris laetitia, erigiéndose en su lugar el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia con motu proprio por el Sumo Pontífice Francisco, el 8 de septiembre de 2017, Summa familiae cura.

Su objetivo es promover la renovación de la evangelización de la familia planteada en los sínodos de 2014 y 2015 auspiciados por el Papa Francisco, aportando enseñanzas eclesiásticas de segundo y tercer ciclo acerca de la Familia. En concreto, ofrece una licenciatura en Teología del Matrimonio y de la Familia, una licenciatura en Ciencias del Matrimonio y de la Familia, y un diploma anual Experto en Ciencias del Matrimonio y la Familia.

Está vinculado a la institución del mismo nombre, en la Pontificia Universidad Lateranense, de Roma.

-Fundación Juan Pablo II, Ciudad del Vaticano. Creada para promover iniciativas de carácter educativo, científico, cultural, religioso y caritativo relacionadas con el pontificado de san Juan Pablo II, la preside el arzobispo de Cracovia. Sus actividades incluyen: programas de becas, como las destinadas a estudiantes procedentes de las repúblicas de la antigua Unión Soviética y del Este de Europa que estudian en la Universidad Católica de Lublin y en la Universidad Pontificia Juan Pablo II de Cracovia; una Casa en Roma para la acogida de peregrinos y la celebración de encuentros; y un Museo y un Centro de Documentación e Investigación sobre el Pontificado de Juan Pablo II, que están alojados en la misma Casa.

-Fundación Juan Pablo II para la Juventud, Roma (Italia). Institución erigida como persona jurídica pública el 29 de junio de 1991 por el presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, con la finalidad de “cooperar a la puesta en práctica de las enseñanzas del magisterio de la Iglesia católica en orden a la prioridad de la pastoral juvenil, particularmente manifestada en las jornadas mundiales de la juventud”, y de promover la evangelización de los jóvenes y sostener la pastoral juvenil en todo el mundo.

-Fundación Juan Pablo II para el Deporte, Ciudad del Vaticano. Es una fundación creada en 2008 e inspirada en el santo polaco, que afrontó el tema del deporte en unos 120 discursos y mensajes.

-Fundación Juan Pablo II, Florencia (Italia). La fundación Juan Pablo II para el diálogo, la cooperación y el desarrollo, nace en el año 2007, y su acción general ha producido grandes resultados sobre todo en Israel, en Cisjordania y en la línea de Gaza, en Líbano y en Irak, con intervenciones y proyectos han procurado crear las condiciones para un desarrollo global y a largo plazo, en particular en lo que se refiere al social, educativo y sanitario.

Uno de los objetivos constantes y prioritarios de la fundación ha sido crear nuevos puestos de trabajo, convencida de que solo la dignidad del trabajo contribuye a crear una verdadera justicia social.

El nombre de la fundación obedece a la simpatía hacia el Papa polaco, fallecido hacía un par de años a la fecha de su inicio. San Juan Pablo II tuvo una especial sensibilidad en relación con los cristianos en Oriente.

-Santuario Nacional de San Juan Pablo II, Washington DC (Estados Unidos). Se trata de un lugar de peregrinación, que cuenta con una reliquia muy exclusiva: la sangre de san Juan Pablo II, que está disponible para su veneración.

Como destaca su página web, a través de la liturgia y la oración, arte, eventos culturales y celebraciones religiosas, los peregrinos pueden celebrar el profundo amor del santo polaco hacia Dios y el hombre. Una gran exhibición permanente destaca los eventos significativos en la vida de san Juan Pablo II y su influencia trascendental como el padre espiritual y como líder mundial.

Desde su origen, el santuario se pensó como respuesta a la llamada del Papa peregrino para una “nueva evangelización”, que repitieron los Papas Benedicto XVI y Francisco. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos elevó el santuario a santuario nacional el 14 de marzo de 2014.

Se trata de una iniciativa pastoral muy importante de Caballeros de Colón, una organización fraternal laica con casi dos millones de miembros alrededor del mundo. Fieles a la misión y el legado de san Juan Pablo II, en 2011 los Caballeros establecieron un santuario en su honor en la capital de los Estados Unidos.

-Universidad Católica Juan Pablo II, Lublin (Polonia). Fundada en 1918 por el episcopado polaco y establecida en Lublin, es una de las universidades más antiguas de Polonia (después de las de Cracovia, Wroclaw y Varsovia), y está confiada al Sagrado Corazón de Jesús. Cerrada durante la ocupación nazi, reabrió sus puertas en 1944, y más tarde volvería a ser constreñida por el régimen comunista instaurado en Polonia, clausurando su enseñanza y confiscando sus propiedades. Sin embargo, durante el período comunista polaco, KUL fue el centro universitario de pensamiento católico de mayor importancia en Polonia y la única universidad independiente en todo el bloque soviético.

En los años 70 y 80 del siglo pasado fue abriéndose al mundo y logrando contactos con otras universidades extranjeras, reabriendo varios de sus institutos que habían sido clausurados por el gobierno comunista.

Un hecho remarcable de la historia de esta institución universitaria fue la elección del cardenal Karol Wojtyła en 1978 como pontífice (desde 1954 era allí el director de la cátedra de Ética del departamento de Filosofía Cristiana). En 1987 el Papa Juan Pablo II visitó la Universidad, y en su homenaje se instaló una estatua, junto a otra del cardenal Stefan Wyszyński. Más tarde, en la ceremonia de inauguración del año académico 2005-2006, con motivo del fallecimiento de su antiguo profesor Karol Wojtyła, la Universidad Católica de Lublin adoptó el nombre de “Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin”.

Asimismo existe en Cracovia la Universidad Pontificia Juan Pablo II. Así pasó a llamarse en febrero de 2010 la Pontificia Academia Teológica, en la que se constituyó la tradicional Facultad de Teología de la Universidad Jaguelónica.

-Instituto Karol Wojtyla – San Juan Pablo II, Madrid (España). Se trata de una asociación sin ánimo de lucro, formada por laicos e inscrita en el registro de asociaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid. El Instituto es independiente de ideologías o partidos políticos. Otro rasgo del Instituto es la multidisciplinariedad de los temas; y también la disposición a colaborar con cualquier persona, sea cual sea su ideología o confesión religiosa.

Organiza actividades de reflexión y debate sobre temas relacionados con el Magisterio de san Juan Pablo II, tales como cuestiones de antropología, temas de bioética, ecumenismo, diálogo interreligioso, doctrina social de la Iglesia, relaciones Iglesia-Estado, etc. Todas las actividades del Instituto procuran ser fieles al Magisterio de san Juan Pablo II.

-Centro Juan Pablo II, Pennsylvania (Estados Unidos). Esta institución estadounidense está dirigida a menores y adultos con minusvalías o necesidades especiales educativas, y les ofrece una variedad de programas inspirados, según dice su página web, en la santidad de la vida humana.

-Centro Juan Pablo II para la Nueva Evangelización, Milwaukee (Estados Unidos). Se trata de una comunidad que pretende acercar a su público a Jesucristo a través de la vida sacramental de la Iglesia, para que estos a su vez hagan discípulos en sus hogares y en sus lugares de trabajo.

Para ello cuenta, entre otros, con programas de formación en Teología, matrimonio y vida familiar y dignidad de la persona humana.

-Centro Juan Pablo II para la Divina Misericordia, Ottawa (Canadá). La misión de este centro es la de anunciar la misericordia de Dios a toda persona, ayudando a las parroquias a ser más conscientes de este misterio de amor divino, bajo la protección de Santa María, Madre de Misericordia.

Fue fundado en 2006, y se inspira en el mensaje de misericordia que Nuestro Señor comunicó a la religiosa polaca Faustina Kowalska, canonizada por san Juan Pablo II.

Santa Faustina, en uno de sus encuentros con Jesús, le preguntó cómo hacer llevar el mensaje de la misericordia divina al mundo entero. Nuestro Señor le dijo que desde Polonia se difundiría ese mensaje; el Papa polaco contribuyó a propagar esa difusión.

-Centro Juan Pablo II para las Mujeres, New York (Estados Unidos). Como destaca la presentación de esta institución en su página web, citando a san Juan Pablo II, “según cómo vaya la familia, así va la nación, así va el mundo en que vivimos”, con palabras que pronunció en Perth (Australia), el 30 de noviembre de 1986.

Pretende la atención de personas, matrimonios y familias, a quienes prestar formación en materias diversas, en especial en relación con el amor, la dignidad humana, y la fertilidad de la mujer –en particular los métodos naturales de su regulación–.

-Centro Juan Pablo II por la Vida, Canterbury (Nueva Zelanda). Este centro pretende la promoción de la cultura de la vida, el matrimonio y la familia. Todo ello a través de la oración, la educación y el servicio. Ofrece especial asistencia a las madres que hayan tenido embarazos indeseados y puedan plantearse el aborto.

Una de sus iniciativas es la creación del “Libro de la Vida”, en memoria de los niños no nacidos: quienes hayan perdido un hijo por causa de aborto natural pueden notificarlo para su inscripción y rezo particular en la santa Misa que se ofrece semanalmente por su alma.

Algunos monumentos y espacios públicos

Por razones de espacio en este apartado nos limitamos principalmente a España y algunas ciudades del mundo, sin pretender mencionarlos todos.

Muchas ciudades cuentan con monumentos dedicados a san Juan Pablo II, entre otras Madrid, Oviedo, Sevilla, Ciudad de México, Denver, Roma, San Cristóbal de La Laguna, Sidney y Posadas.

En varios lugares de España hay parques dedicados al santo papa polaco. Entre otras ciudades, en Madrid, donde destaca un monolito conmemorativo en el que aparece inscrita la frase de san Juan Pablo II: “Con mis brazos abiertos os llevo a todos en el corazón”, dedicada al pueblo de Madrid con motivo de su visita en el año 2003. Otras ciudades son Alcalá de Henares, Boadilla del Monte, Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad Real, Alicante o Jaén.

En Medellín (Colombia), se encuentra el Aeroparque Juan Pablo II, un parque acuático con multitud de ofertas e instalaciones para sus visitantes. En 1995 el aeropuerto de Cracovia, que es el segundo aeropuerto del país en movimientos, cambió su nombre de Aeropuerto de Cracovia-Balice al de Aeropuerto Internacional Juan Pablo II Cracovia-Balice, en honor del Papa polaco que pasó muchos años de su vida en Cracovia. Por cuestiones comerciales, el nombre oficial fue abreviado en 2007 al de Aeropuerto de Cracovia Juan Pablo II.

También el aeropuerto de Isla Sao Miguel, en las Azores (Portugal), se llama actualmente Aeropuerto Juan Pablo II, en honor al Papa peregrino, que visitó las Azores en los años 90.

-Península Juan Pablo II, Isla Livingston (Antártida). Se trata de una península cubierta de hielo en la costa norte de la isla Livongston en las islas Shetland del Sur, Antártida, que limita con la bahía Hero al este y la bahía Barclay al oeste. El nombre fue elegido en honor al Papa san Juan Pablo II por su contribución a la paz mundial y la comprensión entre las personas.

-Puente Juan Pablo II, Gran Concepción (Chile). El puente Juan Pablo II, antiguamente llamado Puente Nuevo, es el puente carretero más extenso de Chile. Mide 2.310 metros y atraviesa en sentido transversal el río Bío-Bío a la altura de las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz.

Cine, teatro…

Existe una serie de películas dedicadas al papa polaco, en particular El baño del Papa, Karol: el Papa, el hombre, Un hombre que se hizo Papa, El niño y el Papa, No tengas miedo: la vida de Juan Pablo II.

El mismo san Juan Pablo el Grande, en virtud de ese talento comunicativo y artístico que le acompañó desde joven, en 1956 compuso una obra de teatro, El taller del orfebre, una “meditación sobre el sacramento del matrimonio expresada a veces en forma de drama”. Trata sobre el amor y el matrimonio a través de la historia de tres parejas. También ha sido filmada.

Fátima prepara el centenario de las apariciones con oración, penitencia y conversión

Fátima prepara el centenario de las apariciones con oración, penitencia y conversión