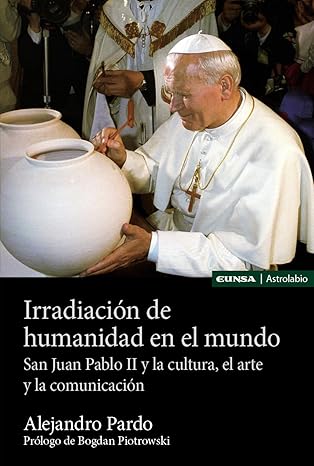

A los tres años de comenzar su singladura al frente de la barca de Pedro, san Juan Pablo II escribió en una carta dirigida al cardenal Agostino Casaroli: “Ya desde el comienzo de mi pontificado, vengo pensando que el diálogo de la Iglesia con las culturas de nuestro tiempo es un campo vital, donde se juega el destino del mundo en este ocaso del siglo XX”. En efecto, el Papa Wojtyła era muy consciente de la inquietud manifestada por el Concilio Vaticano II, que veía en la cultura un campo privilegiado donde la Iglesia debía entablar diálogo con el mundo contemporáneo. De hecho, en 1982 instituyó el Pontifico Consejo para la Cultura, y en los meses previos pronunció una serie de discursos emblemáticos que serían muy citados posteriormente. Destaca, en primer lugar, el discurso ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París, en junio de 1980, donde expuso los principios de una auténtica antropología de la cultura.

Un mes después se dirigía a representantes del ámbito cultural en Río de Janeiro con otra alocución sobre el papel de la cultura en la sociedad. Cierra este primer ciclo de intervenciones las palabras que pronunció ante un auditorio de académicos en la Universidad de Coimbra, en mayo de 1982. A partir de ahí, seguirán otras muchas exhortaciones con motivo de encuentros con intelectuales, científicos y representantes de distintos ámbitos culturales, en las que subrayará la dimensión humana de la cultura y su proyección en la sociedad. Todo este conjunto de textos forma un vasto magisterio que ha sido objeto de atención en diferentes ocasiones. En este artículo hacemos un resumen de las principales ideas ahí expuestas.

En su alocución en Río de Janeiro encontramos una buena síntesis de su visión sobre la relación entre cultura y persona, tratada también por extenso en su discurso ante la UNESCO: “La cultura debe cultivar al hombre y a cada hombre en la extensión de un humanismo integral y pleno en el cual todo el hombre y todos los hombres son promovidos en la plenitud de cada dimensión humana. La cultura tiene como fin esencial promover el ser del hombre y proporcionarle los bienes necesarios para el desarrollo de su ser individual y social. Todas las diversas formas de promoción cultural, radican en la cultura animi, según la expresión de Cicerón: la cultura de pensar y de amar, por la cual el hombre se eleva a su suprema dignidad, que es la del pensamiento, y se exterioriza en su más sublime donación, que es la del amor”. Se aprecian aquí las dos ideas basilares que vertebran todo el magisterio de san Juan Pablo II sobre la cultura: la relación entre cultura y persona humana (antropocentrismo cultural) y la relación entre cultura y sociedad (proyección social del espíritu humano).

La cultura según Wojtyła

Las primeras reflexiones de Karol Wojtyła sobre la cultura coinciden con los años del Concilio Vaticano II. Se trata de una conferencia que pronunció en 1964 y que fue publicada en varios artículos. En uno de ellos –“El cristiano y la cultura”–, ofrecía la siguiente descripción: “La palabra cultura es una de las que están más profundamente vinculadas al hombre, que conforman su existencia terrena y en cierto modo denotan su esencia misma. El hombre es el que crea la cultura, el que la necesita, el que se crea a sí mismo gracias a ella. La cultura constituye un conjunto de factores en los que el hombre se va expresando continuamente más que en cualquier otra cosa. Se expresa para sí mismo y para los demás. Las obras de la cultura, que perduran más que el hombre, dan testimonio de él. Es un testimonio de vida espiritual, y el espíritu humano vive no solo gracias a que impera sobre la materia, sino que vive por sí mismo por los contenidos que solo para él son accesibles y poseen significado. Vive por tanto de la verdad, el bien y la belleza, y logra expresar fuera su vida interior y objetivarla en sus obras. Por eso el hombre, como creador de cultura, da un testimonio particular de la humanidad”. Y poco tiempo antes de ser elegido Papa, en otro artículo publicado en 1977 –“El problema del constituirse de la cultura a través de la praxis humana”–, añadía: “La cultura se desarrolla (…) en el interior de este sujeto autónomo [la persona humana]. Su corriente fundamental constituye no tanto la productividad humana cuanto, sobre todo, la personalidad humana, que lleva en sí la tarea de la ‘creación de sí mismo’, que a su vez se irradia en el mundo de los productos”. Esta idea de la cultura como irradiación del espíritu humano en el mundo (o, en otras palabras, como humanización del mundo) resultará clave en su pensamiento. En estos dos breves textos se condensa toda su visión antropológica sobre la cultura, que desarrollará posteriormente en su magisterio petrino.

Una cultura a la medida del hombre

La centralidad, primacía y defensa de la persona humana constituye la clave para entender el discurso programático que san Juan Pablo II pronunció ante la UNESCO a mediados de 1980, y que, como hemos apuntado, puede considerarse una propuesta de fundamentación antropológica de la cultura. Hasta tal punto es así que, en sus propias palabras, “la cultura es un modo específico del ‘existir’ y del ‘ser’ del hombre”. En otras palabras, cultura y humanidad se identifican. “La cultura es aquello a través de lo cual el hombre, en cuanto hombre, se hace más hombre, ‘es’ más, accede más al ‘ser’ –añade este santo Papa–. (…) La cultura se sitúa siempre en relación esencial y necesaria a lo que el hombre es”. Y concluye: “El hombre es siempre el hecho primero: el hombre es el hecho primordial y fundamental de la cultura”.

Poco después, en su intervención en la Universidad de Coimbra, plasmará esta primacía de la persona humana –sujeto y objeto de la cultura– en una triple fórmula: “La cultura es del hombre, desde el hombre y hacia el hombre”. El ser humano como objeto, origen y destinatario de la cultura, o en otra lograda expresión, “el hombre como centro y raíz de toda cultura”. En este sentido, la cultura debe reflejar la verdad sobre el hombre, y ésta no puede entenderse sin la clave cristológica, la referencia al Modelo de toda humanidad es necesaria: “Si la cultura es el lugar en el cual la persona humana se humaniza y accede siempre más profundamente a su humanidad, se deduce que la condición fundamental de toda cultura es que en ella, y a través de ella, todo el hombre, el hombre en la entera medida de su verdad, sea reconocido (…). Para el creyente, ‘solamente en el misterio del Verbo encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre… Cristo, revelando justo el misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre’ (Gaudium et Spes, n. 22)”.

Carácter material y espiritual de la cultura

Son varias las consecuencias que se derivan del concepto de este concepto de cultura. Siguiendo a Heiddeger, el Papa Wojtyła considera al hombre un “ser en el mundo” y ahí se desarrolla como persona y personifica o humaniza la realidad circundante a través de su obrar. A ello se une la consideración del hombre como ser social, dialógico, relacional, orientado por naturaleza a vivir en comunidad. De igual modo, el Papa polaco comparte la visión de Hegel y Scheler, quienes, partiendo de la singular condición humana (espíritu encarnado), entienden la cultura como expresión del espíritu. En concreto, el concepto wojtyliano de cultura refleja el carácter espiritual y material a un tiempo de las manifestaciones culturales como obras del hombre. En este sentido, la cultura puede considerarse al mismo tiempo una “espiritualización de la materia” y una “materialización del espíritu”, como él mismo explicaba ante la UNESCO: “Si, en función del carácter y del contenido de los productos en los que se manifiesta la cultura, es pertinente la distinción entre cultura espiritual y cultura material, es necesario constatar al mismo tiempo que, por una parte, las obras de la cultura material hacen aparecer siempre una ‘espiritualización’ de la materia, una sumisión del elemento material a las fuerzas espirituales del hombre, es decir, a su inteligencia y a su voluntad; y que, por otra parte, las obras de la cultura espiritual manifiestan, de forma específica, una ‘materialización’ del espíritu, una encarnación de lo que es espiritual. Parece que, en las obras culturales, esta doble característica es igualmente primordial y permanente”.

No sería por tanto una verdadera cultura aquella que rechazara u omitiera alguna de las dos dimensiones ontológicas del ser humano (corporal y espiritual), fundidas en una unidad inseparable. Es a través de su carácter de espíritu encarnado como el hombre humaniza el mundo. Así lo explicaba en Río de Janeiro: “La verdadera cultura es la humanización (…). La humanización, es decir, el desarrollo del hombre, se efectúa en todos los campos de la realidad en la que el hombre está situado, y se sitúa: en su espiritualidad y corporeidad, en el universo, en la sociedad humana y divina. (…) La cultura no se refiere ni únicamente al espíritu ni únicamente al cuerpo, y tampoco únicamente a la individualidad, ni a la sociabilidad o universalidad. (…) La cultura debe cultivar al hombre y a cada hombre en la extensión de un humanismo integral y pleno en el cual todo el hombre y todos los hombres son promovidos en la plenitud de cada dimensión humana. La cultura tiene como fin esencial promover el ser del hombre y proporcionarle los bienes necesarios para el desarrollo de su ser individual y social”. La cultura, por tanto, no es otra cosa que el resultado del obrar del hombre en su dimensión corporal y espiritual, una proyección de su ser-persona tanto en el ámbito individual como comunitario, el resultado de un modo de ser (humano) en el mundo. Y no se trata de una dinámica unidireccional (solo aportación) sino bidireccional y multidireccional (mutuo enriquecimiento), porque la cultura, como crisol de aportaciones individuales y colectivas, construye humanidad.

La cultura como espíritu y ethos de un pueblo

Como se ve, en el pensamiento de san Juan Pablo II existe una línea que une antropología y sociología en el ámbito de la cultura. Si la cultura es manifestación del espíritu humano y el hombre es un ser social, la cultura como expresión de humanidad adopta una realidad histórica y geográfica y, en consecuencia, está estrechamente ligada a una identidad nacional. “No obstante su carácter universal y en cierto modo trascendente –afirma este santo Papa–, la cultura humana tiene también necesariamente un aspecto histórico y social”, y puede considerarse “sobre todo un bien común de la nación”. Como conjunto de personas, un pueblo o una nación comparten un mismo espíritu, que da origen a una cultura propia, creada en comunión y compartida. Así lo explicaba el Papa Wojtyła en los primeros años de su pontificado: “La cultura es la vida del espíritu; es la clave que permite el acceso a los secretos más profundos y más celosamente guardados, de la vida de los pueblos; es la expresión fundamental y unificadora de su existencia, pues en la cultura se encuentran las riquezas, yo diría casi inefables, de las convicciones religiosas, de la historia, del patrimonio literario y artístico, del substrato etnológico, de las actitudes y de la forma mentis de los pueblos”. Siendo esto así, la cultura no puede considerarse una mera transmisión de saberes y conocimientos teóricos o prácticos de carácter identitario; implica asimismo la transmisión de un saber moral. “La cultura plena –explica san Juan Pablo II– comprende la formación moral, la educación para las virtudes de la vida individual, social y religiosa”. De este modo, uniendo la dimensión social y la ética, la cultura puede definirse –en palabras de este mismo Papa– como “el conjunto de los principios y valores que constituyen el ethos de un pueblo” y por ello mismo forma parte del bien común de una nación o de cualquier comunidad humana.

Características de una cultura plenamente humana

De las ideas anteriores, san Juan Pablo II extrae algunos rasgos propios de una cultura plenamente humana: su carácter comunicativo, su universalidad, su capacidad de humanizar y, finalmente, su carácter trascendente. Los tres primeros rasgos los desarrolló en un discurso que pronunció en Buenos Aires en mayo de 1987. “Pienso, [en primer lugar], en la comunicación de la misma cultura. En efecto, todo lo que el hombre conoce y experimenta en su interioridad –sus pensamientos, sus inquietudes, sus proyectos–, puede transmitirlo a los demás en la medida en que consigue plasmarlo en gestos, símbolos, palabras. Los usos, las tradiciones, el lenguaje, las obras de arte, las ciencias, son cauces de mediación entre los hombres, tanto entre los contemporáneos como en perspectiva histórica, ya que, en cuanto son transmisores de verdad, de belleza y de conocimiento recíproco, hacen posible la unión de voluntades en la búsqueda concertada de soluciones a los problemas de la existencia humana”. Hasta tal punto comunicación y cultura se identifican, que resulta difícil pensar en una sin la otra: “La comunicación genera cultura y la cultura se transmite mediante la comunicación”, concluye.

En segundo lugar, encontramos su carácter universal. “Es éste un aspecto de la cultura estrechamente vinculado con el anterior –continúa el Papa Wojtyła–. La cultura, en efecto, al poner al hombre en contacto con inquietudes, ideas y valores que tienen su origen en otros lugares y tiempos, ayuda a superar la visión limitada, fruto de una dedicación exclusiva a un ámbito determinado. Por otro lado, aunque la cultura sea también un fenómeno localizado en un área concreta, permite estar siempre en conexión con aspectos universales, que afectan a todos los hombres. Una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura”.

El tercer rasgo de la cultura es su capacidad de humanizar, que san Juan Pablo II explica así: “Es la propiedad más importante, porque la comunicación se hace posible cuando hay valores universales, y los valores universales adquieren vigencia cuando gracias a la cultura sirven al hombre completo. El fin de la cultura es dar al hombre una perfección, una expansión de sus potencialidades naturales. Es cultura aquello que impulsa al hombre a respetar más a sus semejantes, a ocupar mejor su tiempo libre, a trabajar con un sentido más humano, a gozar de la belleza y amar a su Creador. La cultura gana en calidad, en contenido humano, cuando se pone al servicio de la verdad, del bien, de la belleza, de la libertad, cuando contribuye a vivir armoniosamente, con sentido de orden y unidad, toda la constelación de los valores humanos”.

Finalmente, como rasgo que fundamenta los anteriores, este santo Papa subraya la apertura a la trascendencia. Son varias las referencias a este aspecto en otros discursos: “Para crear la cultura –dirá ante la UNESCO– hay que considerar íntegramente, y hasta sus últimas consecuencias, al hombre como valor particular y autónomo, como sujeto portador de la trascendencia de la persona”, porque “la cultura hunde sus raíces en el ‘alma naturalmente religiosa’ del hombre”. Y añadirá en otra ocasión: “La cultura, en efecto, (…) debe llevar al hombre a su realización plena en su trascendencia sobre las cosas; ha de impedir que se disuelva en el materialismo de cualquier índole y en el consumismo, o que sea destruido por una ciencia y una tecnología al servicio de la codicia y de la violencia de poderes opresivos, enemigos del hombre”. Así, “una cultura que rechaza referirse a Dios pierde la propia alma y se desorienta transformándose en una cultura de muerte”.

Cultura y evangelización

Se entiende por tanto que la cultura pueda definirse como “un lugar de encuentro” entre la fe y la razón, entre la fe y la creatividad humana. San Juan Pablo II ha reflexionado mucho sobre la relación entre fe y cultura. Aparte del discurso en Buenos Aires, resaltan, entre otros, el discurso a los participantes en el I Congreso Nacional del Movimiento Eclesial de Compromiso Cultural (1982); el mensaje con motivo de la XVIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales: Las comunicaciones sociales, encuentro entre fe y cultura (1984); y el discurso a la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (1992), en el año en que se conmemoraba el quinto centenario del descubrimiento de América. A estos se suman algunas alocuciones dirigidas a los miembros del Pontificio Consejo para la Cultura y otros documentos magisteriales como la Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae (1979) y la Encíclica Redemptoris Missio (1990). Todo su pensamiento a este respecto se podría resumir en la frase: “Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente aceptada, no totalmente pensada, no fielmente vivida”.

De ahí que, durante su pontificado, san Juan Pablo II haya hecho un ímprobo esfuerzo por avanzar en una doble línea: la “evangelización de las culturas” y la “inculturación del Evangelio”. “¿Cómo hacer accesible, penetrante, válida y profunda la respuesta al hombre de hoy, sin alterar o modificar en nada el contenido del mensaje evangélico? ¿cómo llegar al corazón de la cultura que queremos evangelizar?, ¿cómo hablar de Dios en un mundo en el que está presente un proceso creciente de secularización?” se preguntaba en una ocasión el propio Papa Wojtyła. Y él mismo ofrecía la respuesta. En primer lugar, destaca la primacía de Jesucristo en el mensaje evangélico, porque “evangelizar es anunciar a una persona, que es Cristo”. En segundo lugar, la actitud receptiva, dialogante y paciente, alejada de todo aire de superioridad o de imposición, de modo que la “cultura adveniente” (aquella que trae la fe) empape las “culturas ya existentes” de modo natural, y se pueda asimilar y poner de relieve “todo lo que en ellas hay de profundamente humano y humanizante”. En tercer lugar, subraya el amor por el ser humano, que se manifiesta en la defensa de su dignidad como ser racional y libre, y en la búsqueda de la paz y la comunión social, porque “al impulsarnos a evangelizar, nuestra fe nos incita a amar al hombre en sí mismo”. Finalmente, insiste en la necesidad de encontrar nuevos modos creativos de presentar el mensaje de Cristo a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. En concreto, este santo Papa subraya “la necesidad de movilizar a toda la Iglesia en un esfuerzo creativo, en orden a una evangelización renovada de las personas y de las culturas. (…) Este es un proyecto cultural y evangélico de primera importancia”.

San Juan Pablo II, “teólogo de la cultura”

Esta apretada síntesis del magisterio de san Juan Pablo II sobre la cultura resulta suficiente para apreciar el gran calado que ofrecen sus reflexiones. No en vano, el cardenal Avery Dulles llegó a otorgarle el calificativo de “un teólogo de la cultura”. En efecto, este santo Papa ofrece una idea de cultura coherente con una antropología basada en la grandeza del hombre como imago Dei, una criatura que actúa como centro y medida (origen, fin y objeto) de toda expresión cultural, de modo que, como señala Francesco Botturi, “en la visión antropológica del Papa Juan Pablo II, la cultura constituye la figura sintética del ser humano”. El obrar del hombre a través de la cultura posee un poder que se irradia tanto ab intra (perfecciona a la persona y contribuye a su plenitud) como ab extra (transforma el mundo humanizándolo). En su dimensión social, constituye el espíritu y el ethos de un pueblo, una parte ineludible de su identidad. Al mismo tiempo –y en consecuencia– la verdadera cultura respeta la dignidad humana y está abierta a la trascendencia. Se trata de una cultura que actúa como un lugar de encuentro y de diálogo entre la Iglesia y el hombre contemporáneo, y que sigue siendo un areópago clave para la nueva evangelización.

Irradiación de la humanidad en el mundo

Sacerdote. Doctor en Comunicación Audiovisual y en Teología Moral. Profesor del Instituto Core Curriculum de la Universidad de Navarra.