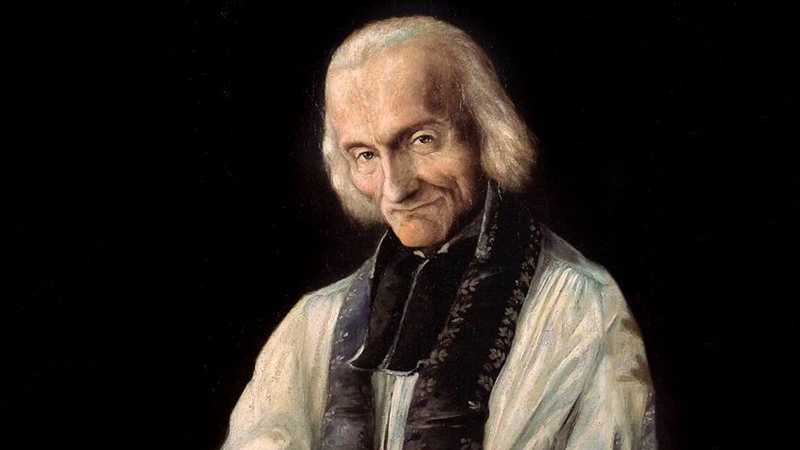

San Juan María Vianney nace en Dardilly, pueblo cercano a Lyon, el 8 de mayo de 1786. A los 17 años inicia los estudios sacerdotales. Llamado al servicio militar, es destinado a combatir en España, pero deserta y se oculta en las montañas desde 1809 hasta 1811, año en que una amnistía le permite volver a su pueblo. Vuelve al Seminario, pero debido a sus dificultades con la filosofía y el latín, es despedido. Un sacerdote, el P. Belley, lo acoge y le prepara, hasta conseguir que sea ordenado, el 13 de agosto de 1815. Permanece como coadjutor del P. Belley desde 1815 hasta 1818, año en que es destinado a la parroquia de Ars, un pueblecito con 230 habitantes. Al enviarlo, el Vicario general de la diócesis le dijo: «no hay mucho amor en esta parroquia; usted procurará introducirlo».

En los años que transcurrió en Ars pueden distinguirse claramente dos fases: en la primera, su labor pastoral se limitó a los feligreses de su parroquia, con la predicación, la catequesis, las visitas a los enfermos, etc. En la segunda, pocos años más tarde, su fama de santidad se extendió por toda Francia y una gran multitud de todas las regiones acude a Ars, y a veces la gente ha de esperar días para poder confesarse con él. Un botón de muestra de esta gran afluencia de fieles es que fue preciso poner trenes especiales desde Lyon a Ars.

Falleció el 4 de agosto de 1859, por lo que su memoria obligatoria se celebra el 4 de agosto. Fue canonizado y proclamado patrón de los párrocos por Pío XI en 1929.

Su santidad de vida

San Juan María Vianney logró la conversión de los habitantes de Ars y de una gran multitud de personas, porque era muy santo. En cierta ocasión, a un abogado de Lyon que volvía de Ars, le preguntaron qué había visto allí. Y contestó: «He visto a Dios en un hombre». Como dijo en una ocasión Benedicto XVI: «El santo cura de Ars logró tocar el corazón de la gente no gracias a sus dotes humanas, ni basándose exclusivamente en un esfuerzo de voluntad, por loable que fuera. Conquistó a las almas, incluso a las más refractarias, comunicándoles lo que vivía íntimamente, es decir, su amistad con Cristo. Estaba enamorado de Cristo, y el verdadero secreto de su éxito pastoral fue el amor que sentía por el misterio eucarístico, celebrado y vivido, que se transformó en amor por la grey de Cristo, los cristianos, y por todas las personas que buscan a Dios» (Audiencia general, 5-VIII-2009).

El Santo Cura de Ars enseñaba a sus parroquianos sobre todo con el testimonio de su vida santa. Con su prolongado estar ante el sagrario en la Iglesia, consiguió que los fieles comenzasen a imitarlo, acudiendo con gusto al sagrario para hacer una visita a Jesús Sacramentado. De su ejemplo aprendían los fieles a orar. «No hay necesidad de hablar mucho para orar bien», les enseñaba; «sabemos que Jesús está allí, en el sagrario: abrámosle nuestro corazón, alegrémonos de su presencia. Ésta es la mejor oración». «Yo le miro y él me mira», decía a su santo cura un campesino de Ars que oraba ante el Sagrario.

La educación de los fieles en la devoción a la Eucaristía era particularmente eficaz cuando lo veían celebrar el Santo Sacrificio del Altar. Los que asistían decían que «no se podía encontrar una figura que expresase mejor la adoración… Contemplaba la hostia con amor». Les decía: «Todas las buenas obras juntas no son comparables al Sacrificio de la Misa, porque son obras de hombres, mientras la Santa Misa es obra de Dios».

Esta identificación personal con el Sacrificio de la Cruz en la Santa Misa lo llevaba del altar al confesonario. Su dedicación al Sacramento de la Reconciliación era extenuante. Cuando fue creciendo la multitud de penitentes, provenientes de toda Francia, llegó a permanecer hasta 16 horas diarias en el confesonario. Se decía entonces que Ars se había convertido en el «gran hospital de las almas». A un hermano sacerdote, le explicaba: «Le diré cuál es mi receta: doy a los pecadores una penitencia pequeña y el resto lo hago yo por ellos».

El Santo Cura de Ars vivió heroicamente la virtud de la pobreza. Su pobreza no fue la de un religioso o un monje, sino la que se pide a un sacerdote: a pesar de manejar mucho dinero (ya que los peregrinos más pudientes se interesaban por sus obras de caridad), era consciente de que todo era para su iglesia, sus pobres, sus huérfanos, y sus familias más necesitadas. Y explicaba: «Mi secreto es simple: dar todo y no conservar nada». Cuando se encontraba con las manos vacías, decía contento a los pobres que le pedían: «Hoy soy pobre como vosotros, soy uno de vosotros». Así, al final de su vida, pudo decir con absoluta serenidad: «No tengo nada… Ahora el buen Dios me puede llamar cuando quiera».

También vivió heroicamente la virtud de la castidad. Se puede decir que era la castidad que conviene a quien debe tocar habitualmente con sus manos la Eucaristía y contemplarla con todo su corazón arrebatado y con el mismo entusiasmo la distribuye a sus fieles. Decían de él que «la castidad brillaba en su mirada», y los fieles se daban cuenta cuando clavaba la mirada en el sagrario con los ojos de un enamorado.

Finalmente, hay que destacar en la vida del Santo Cura de Ars su amor a la Santísima Virgen. Él mismo sentía una devoción vivísima hacia la Inmaculada Concepción; él, que ya en 1836 había consagrado su parroquia a María concebida sin pecado, y que con tanta fe y alegría acogió la definición dogmática de 1854. Recordaba siempre a sus fieles que «Jesucristo, cuando nos dio todo lo que nos podía dar, quiso hacernos herederos de lo más precioso que tenía, es decir de su Santa Madre».