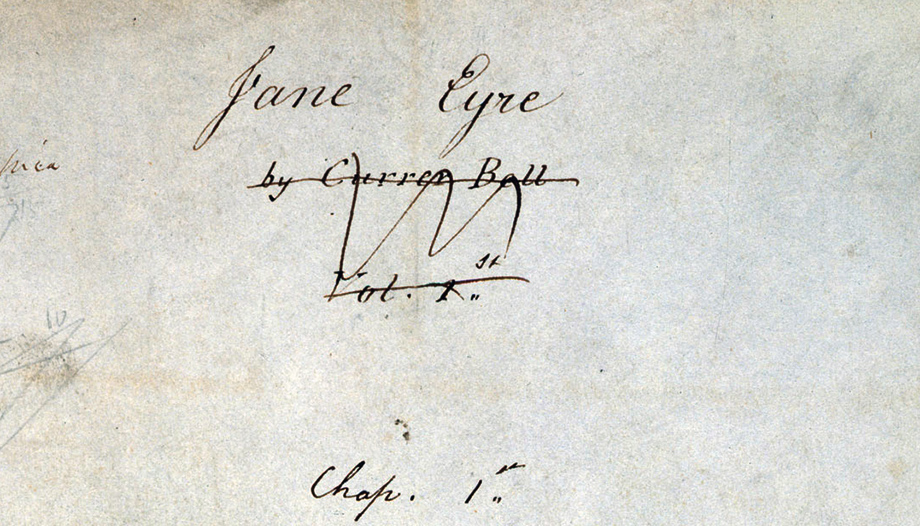

Jane Eyre es la protagonista del mejor relato de la gran novelista victoriana Charlotte Brontë. Narra la historia de una joven huérfana que, tras padecer una dura infancia de maltrato por parte de sus familiares lejanos, que la acaban dejando en un internado miserable, llega a trabajar como interna, profesora de una niña en una casa nobiliaria.

Ya desde pequeña había manifestado su sensibilidad e inteligencia. En una ocasión responde con carácter a su cruel tutora: “Usted piensa que yo puedo vivir sin un poco de amor; pero yo no puedo vivir así”. Luego encontrará el amor de un hombre bueno, aunque de temperamento y circunstancias difíciles; tendrá que sufrir diversas tribulaciones en el camino y superar arduos obstáculos. A la propuesta atractiva y tentadora de una relación inmoral e indigna, contestará conforme a su conciencia cristiana delicada y firme: “Debo renunciar al amor y al ídolo”. A la invitación a contraer un matrimonio de conveniencia, basado en una religiosidad rígida, sin afecto ni ternura, responderá: “Él no es mi marido y nunca lo será. No me ama; yo no lo amo; él es severo, frío como un iceberg; yo no soy feliz a su lado”.

Íntima comunión

El matrimonio constituye “la íntima comunión de vida y amor conyugal”, como enseña con precisión el Concilio Vaticano II. En realidad, solamente el amor verdadero, basado en la alianza esponsalicia entre un hombre y una mujer, en la donación recíproca y fiel, en la totalidad de la entrega, en compartir el proyecto de formar un hogar acogedor y fecundo, hace justicia a la grandeza de la persona, a su valor único, y también a la belleza de la atracción y de la promesa del “eros”.

Si falta esta voluntad de compromiso matrimonial pleno -quizá por una hipertrofia dañina de las dimensiones utilitarias, económicas, hedonistas, emotivas, o por grave inmadurez- la relación se envilece y se torna mercenaria, contraria a lo que merece cada ser humano, que siempre ha de ser tratado como fin y no como medio, conforme a la norma personalista, como enseñaba Juan Pablo II (cfr. Carta a las familias, n. 12).

Amistad y virtud

La amistad conyugal constituye una vocación específica, don y tarea a construir, con sabiduría, tenacidad y esperanza. Es un trabajo de formación en la virtud, que no se puede dejar a la mera espontaneidad caprichosa y volátil. Requiere la educación del corazón, de la voluntad y de la inteligencia, con la ayuda de maestros-testigos y de comunidades que procuran la excelencia humana.

Exige también ejercitar la prudencia para encontrar en cada momento y situación el mejor modo de cultivar el afecto conyugal, la paciencia para perseverar en el bien de la comunión familiar en medio de las pruebas y las crisis, el esfuerzo por encontrar modos para renovar la ilusión del amor, para mejorar una y otra vez las formas de la vida en común.

Además, siempre que acudimos al Señor, la gracia del Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad (cfr. 2 Cor 12, 9). La unión de amistad con Jesucristo, el Esposo de la nueva alianza, infunde savia sobrenatural que regenera las amistades humanas, comenzando por esa tan especial que se ha de cuidar dentro de cada matrimonio. El don de Dios hace posible la donación conyugal y familiar anhelada y sellada con la alianza. El sacramento del matrimonio contiene una bendición divina permanente, que requiere sencillamente recurrir a los medios abundantes que tenemos en la Iglesia -formación continua, vida de oración, frecuencia de sacramentos, participación en la comunidad, obras de servicio y de misericordia- para cumplir el mandato del Maestro: “Permaneced en mí” (Jn 15, 4).

Tras un tortuoso recorrido, en el que la audaz Jane Eyre mantiene con serenidad y fortaleza la orientación interior hacia el amor auténtico, apoyada en el Señor, encuentra con gozo la recompensa a sus esfuerzos y a su coherencia en la senda del bien, llegando a afirmar: “Me considero sumamente bendecida; porque soy la vida de mi marido tan completamente como él es la mía”.