La recuperación después de la pandemia está ya siendo evidente en muchos países, pero es preciso que tenga un signo distinto: no podemos seguir el modelo energético pasado si queremos estabilizar la temperatura del planeta en el límite de 1,5◦ que recomiendan los científicos. Para ello, es preciso que las principales economías mundiales dejen de ser emisoras netas de gases de efecto invernadero (GEI): esto significa, en pocas palabras que nuestra economía deje de depender de los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural…) y pase a sustentarse sobre las energías de baja emisión, principalmente renovables (hidráulica, biomasa, solar, eólica, geotérmica) y, mientras no sea posible una sólida alternativa, nuclear.

El último informe del panel intergubernamental de cambio climático, publicado este verano, deja claras cuáles son las tendencias de calentamiento global, observables no solo en los registros térmicos, sino también en los deshielos masivos de las masas de hielo marino y continental (sobre todo en el hemisferio Norte), la reducción de los glaciares, o la creciente presencia de anomalías extremas (inundaciones, incendios, sequías…).

Tras varias décadas de debate científico, me parece que no tiene sentido seguir discutiendo sobre aspectos en los que la ciencia ha encontrado una enorme convergencia. Con las incertidumbres que todo conocimiento científico lleva consigo, es preciso pasar a la acción, convertir las declaraciones más o menos retóricas en hechos y disposiciones concretas. Por eso, creo que es el momento de centrarnos en los aspectos éticos del cambio climático, porque es ahí donde estamos encontrando las principales barreras para adoptar los compromisos que la seriedad del problema requiere.

La ciencia ya ha hecho su cometido, aunque obviamente tiene que seguir entendiendo mejor el problema y ayudarnos a adaptarnos, y ahora es preciso pasar a los compromisos morales, que se concreten en objetivos tangibles y eficaces. ¿Cuáles son las bases éticas para actuar en el cambio climático? Resumiré las que me parecen más destacadas:

La primera es un elemental principio de precaución, que nos lleva a evitar todo aquello que pueda tener efectos graves, aunque no tuviéramos una certeza de que se produjeran. Basta un grado razonable de conocimiento para que no traspasemos unas líneas que pueden conducirnos a catástrofes. En la carta de la Tierra, aprobada en NN.UU. en 1982 se indicaba claramente que: «Aquellas actividades que probablemente impliquen un riesgo para la naturaleza serán precedidas de una verificación exhaustiva; sus proponentes deben asegurar que los beneficios esperables superan con creces al daño potencial que pueden generar, y cuando esos efectos no sean completamente entendidos, esas actividades no deberían llevarse a cabo» (United Nations, World Charter for Nature, Resolution 37/7, 1982, 11.b).

En definitiva, revisar lo que está en juego y evitar acciones que pueden provocar daños considerables, aunque esos daños solo sean probables es un principio elemental del comportamiento humano. Los escenarios futuros de calentamiento llevan consigo amenazas suficientemente graves para que tomemos las medidas que sean necesarias ahora para evitarlas. Sabemos que esos modelos plantean simulaciones probabilísticas, pero son las mejores que disponemos para actuar. No tiene sentido retrasarlas decisiones porque no estemos seguros de lo que va a ocurrir. De esa forma, no haríamos seguros de coche o de vivienda o de viaje, no tendríamos sistemas de protección civil ante catástrofes, no planificaríamos el futuro, y todos de una forma u otra lo hacemos.

El segundo principio ético es el de la responsabilidad. Obviamente las decisiones para evitar un impacto deberían tomarse por aquellos que lo han causado. En el caso del cambio climático, esto se traduce en que las responsabilidades son globales, pues todos los países las han causado de una forma u otra, pero obviamente son diferenciadas, porque la mayor parte de los GEI que realzan ahora el efecto invernadero en la atmósfera se han emitido por los países más industrializados.

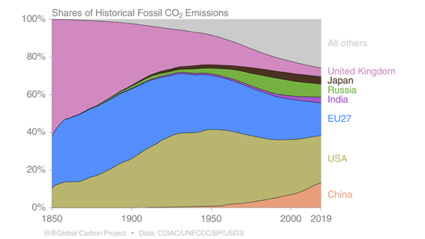

Es preciso considerar las emisiones acumuladas, en donde los países industrializados obviamente tenemos el peso principal. (ver figura). Esto supone que no podemos pedir el mismo grado de sacrificio a países que acaban de incorporarse al grupo de emisores netos (caso de China o la India), que a los que venimos siéndolo desde hace muchas décadas.

El papa Francisco también hacía mención a esta idea de responsabilidad diferenciada en la Laudato si: “Por eso, hay que mantener con claridad la conciencia de que en el cambio climático hay responsabilidades diversificadas, (…) No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y por eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia» (Papa Francisco, Laudato si, 2015, n. 52). En este sentido, que el gobierno federal de EE.UU. se haya negado a contribuir a la mitigación del cambio climático –desoyendo lo que su propia comunidad científica indica- me parece una actitud profundamente irresponsable, aunque, también es de justicia decirlo, el país en su conjunto ha reducido sus emisiones sobre los niveles de 1990, sobre todo por la acción de gobiernos estatales y locales. Sin duda, la actitud de EE.UU. será una las claves del éxito de la COP26, esperando que lidere los compromisos de reducción de emisiones propios y el impulso para los países en desarrollo.

La responsabilidad también hace referencia a la capacidad para responder. Somos precisamente los países industrializados los que tenemos más capacidad de realizar los cambios necesarios en nuestro modelo energético y ayudar a otros a los que lo hagan. Aquí se produce otra manifestación de las responsabilidades compartidas. No se puede pedir el mismo esfuerzo a economías pobres o en desarrollo de aquellas que tienen un alto nivel de vida, quizá como consecuencia de emisiones pasadas. En este sentido, también conviene considerar a las emisiones per cápita como un factor clave en la asunción de responsabilidades. China es actualmente el primer emisor de GEI, pero su tasa per cápita es inferior a la de EE.UU., Canadá o Australia. Aún más, en esta dimensión ética, hemos de considerar que China, la India o Brasil están emitiendo más para nuestro propio consumo. Los balances nacionales de emisiones tienen en cuenta la producción, pero no el consumo. Si se asignara a cada país la huella de carbono de los bienes que consume, sin duda la nuestra seguiría siendo mucho más alta que la de los países emergentes.

La tercera dimensión ética es la solidaridad intergeneracional. Sin duda el elemento más interesante del movimiento que inició Greta Thunberg es subrayar precisamente ese factor. Somos herederos de quienes nos precedieron y disfrutamos de bienes que en buena parte son fruto de su trabajo. No podemos ahora beneficiarnos caprichosamente de recursos y energía que van a ser necesarios para quienes continuarán viviendo en este planeta tras nuestra marcha. Sería profundamente injusto.

Somos precisamente los países industrializados los que tenemos más capacidad de realizar los cambios necesarios en nuestro modelo energético.

Emilio Chuvieco

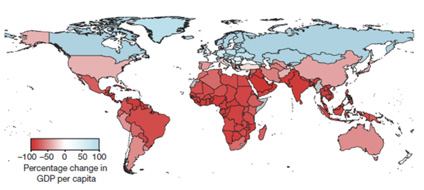

Aunque es muy difícil calcular los impactos económicos de los futuros escenarios de cambio climático, algunos economistas han realizado este ejercicio basado en los mejores modelos climáticos. La estimación que aparece en la figura supone que la mayor parte de los países más vulnerables (tropicales y templados del hemisferio sur) serán los más perjudicados por los cambios previsibles (fig. 2). De nuevo, la justicia ambiental requiere una acción más decidida para evitar que estos efectos lleguen a producirse.

Finalmente, me parece necesario recuperar el impacto que sobre este debate tiene la ética de la virtud de Aristóteles. La acción climática puede tener muchas motivaciones: la responsabilidad ética o el miedo a la catástrofe parecen las más frecuentemente invocadas. Me parece, sin embargo, que la más importante es apelar a los valores que nos hacen mejores.

Tenemos que llevar una vida más austera porque eso nos hará más felices, sabiendo que estamos compartiendo los recursos y la energía con quienes lo necesitan, con las personas más vulnerables, con las demás formas de vida y con las generaciones futuras. Tener más, consumir superfluamente no nos hace más felices y además tiene impactos negativos en las demás personas y en los ecosistemas, que son necesarios para nuestra propia existencia. «Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir», nos recordaba el Papa Francisco en la Laudato si. No es una cuestión solo de responder a una crisis, sino sobre todo de reconducir los valores que guían nuestra sociedad, de generar un modelo de progreso que ponga en el centro a los seres humanos, a las familias, a las relaciones entre las personas. Creo que todos en el fondo nos damos cuenta que las cosas que realmente valen en esta vida no se compran, y que un modelo de vida más frugal, más cercana no solo ayudará al ambiente, sino también a nuestro propio equilibrio interior.

Tenemos que llevar una vida más austera porque eso nos hará más felices, sabiendo que estamos compartiendo los recursos y la energía con quienes lo necesitan, con las personas más vulnerables, con las demás formas de vida y con las generaciones futuras.

Emilio Chuvieco

Catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá.