La relación entre ciencia moderna y religión cristiana aparece rodeada de un halo de conflictividad que condiciona todo lo que se diga al respecto. Así lo ven quienes tienen la convicción de que hay algo fundamentalmente erróneo en una o en otra: los cientificistas piensan que la ciencia moderna monopoliza la verdad, de manera que por fuerza habrán de ser falsas todas las religiones, salvo en todo caso una versión científica de ellas, como la “religión de la Humanidad” que intentó instaurar Augusto Comte en el siglo XIX. A su vez, hay cristianos que contraatacan recordando el nulo éxito de tales intentos: ven en la ciencia a lo sumo un puñado de verdades secundarias, que conviene atar corto para no absolutizarlas, tentación que siempre estaría acechando.

Yo he consagrado la mayor parte de mi esfuerzo a examinar la historia de las relaciones entre ciencia moderna y religión cristiana. Debo decir que estoy en desacuerdo con ambas dos posturas. No me baso en una simple corazonada: me he tomado la molestia de coordinar un grupo de especialistas para analizar la actitud pro-, anti- o a-religiosa de una selección de 160 figuras destacadas en todos los campos del saber positivo desde principios del siglo XVI hasta finales del XX. Nuestras conclusiones son categóricas: durante el XVI, XVII y XVIII, prácticamente todos los creadores de la nueva ciencia fueron creyentes. No sólo fueron a la vez científicos y cristianos, sino que el trabajo que realizaron descansó casi siempre en motivaciones religiosas, de manera que consiguieron convertirse en investigadores de alto nivel porque eran cristianos (algo parecido cabe decir en general de los estudiosos de segundo y tercer nivel).

En el siglo XIX, época en la que la descristianización de los intelectuales europeos (sobre todo de los filósofos) había avanzado muy significativamente, los científicos seguían siendo en su mayor parte hombres de fe: de nuestra selección, 22 sobre 32. Y los adscritos a la religión no fueron precisamente los menos representativos: entre ellos figuran nada menos que Gauss, Riemann, Pasteur, Fourier, Gibbs, Cuvier, Pinel, Cantor, Cauchy, Dalton, Faraday, Volta, Ampère, Kelvin, Maxwell, Mendel, Torres Quevedo y Duhem: lo mejorcito entre los matemáticos, astrónomos, físicos, químicos, biólogos, médicos e ingenieros de aquel tiempo.

Todos sabemos que en el siglo XX el desfondamiento espiritual se ha convertido en un fenómeno de masas. Sin embargo, la opción religiosa sigue siendo la más frecuentada entre los grandes científicos: 16 de los 29 cuya afiliación no ofrece dudas. Una vez más, los cristianos no suponen en modo alguno un grupo marginal: Planck, Born, Heisenberg, Jordan, Eddington, Lemaître, Dyson, Dobzhansky, Teilhard de Chardin, Lejeune, Eccles…

Ilustración y secularización

Los datos siempre son interpretables; podemos presentarlos de una manera o de otra y darles todas las vueltas que queramos. No obstante -sofismas y retóricas aparte- es difícil evitar las siguientes conclusiones:

1ª. La ciencia moderna nació y creció en la Europa cristiana y no precisamente por obra de minorías disidentes, sino de la mano de personas firmemente aferradas a esa tradición (Copérnico, Képler, Galileo, Descartes, Huygens, Boyle, Bacon, Newton, Leibniz, etc. etc.).

2ª. No hay una única “Ilustración”, es decir, un solo movimiento decidido a impulsar el desarrollo de la razón y mejorar la humanidad mediante el libre uso de las facultades intelectuales de acuerdo con un ideal emancipatorio. Bien es cierto que hay una ilustración antirreligiosa (la de Diderot, La Mettrie, d’Holbach o Helvetius) y también una ilustración anticristiana (la de Voltaire, d’Alembert, Federico II o Condorcet). Pero junto a ellas existe también otra ilustración cristiana, la única que llevó a su definitiva madurez la ciencia moderna, tanto dentro del ámbito hispano (Feijóo, Mutis, Jorge Juan…), como fuera de él (Needham, Spallanzani, Maupertuis, Euler, Herschel, Priestley, Boerhaave, Linneo, Réaumur, Galvani, von Haller, Lambert, Lavoisier…)

3ª. El proceso de secularización que tiene lugar en el mundo occidental a lo largo de la modernidad en modo alguno fue causado por el auge de la nueva ciencia, sino más bien retardado por ella. El colectivo científico, tanto en el ámbito de los grandes creadores como en el de los modestos obreros del saber, fue siempre (y hoy en día lo sigue siendo) más piadoso que su entorno social.

4ª. Si queremos encontrar causas históricas y sociológicas del proceso moderno de secularización (dejando por el momento a un lado las específicamente espirituales), hay alternativas mucho más creíbles que atribuirlo al desarrollo de la racionalidad científica. La primera de todas ellas: la división de las iglesias cristianas tras la reforma protestante y el escándalo de las subsiguientes guerras de religión. Paul Hazard y otros muchos han subrayado las crisis de conciencia que se produjeron en todos los países donde la pérdida de unidad religiosa socavó las bases mismas de la convivencia social (muy particularmente, en Francia, Inglaterra y Alemania). Una anécdota entre un millón ilustra el fenómeno: en 1689 Leibniz atravesaba la laguna veneciana. Los barqueros (que no contaban con que aquel alemán comprendiera italiano) planearon asesinarlo, ya que, tratándose de un hereje, no veían nada malo en ello: más bien una acción tan loable como lucrativa. Leibniz salvó la vida sacando del bolsillo un rosario e iniciando su rezo, práctica que disuadió a aquellos rufianes de sus perversas intenciones: a la sazón la historia del buen samaritano no se contemplaba como modelo a seguir.

La descristianización de filósofos, literatos e intelectuales estuvo íntimamente conectada con la pérdida de un suelo religioso común. Es trágica la impotencia que mostraron para remediar los innegables males que aquejaban a la Iglesia y evitar la fragmentación de la Reforma en innumerables confesiones. De nuevo lo ilustro con un ejemplo: el grito desesperado de Erasmo de Rotterdam ante la incapacidad de sus contemporáneos para hermanarse en torno a los misterios de la fe, en lugar de exacerbar los odios: “Hemos definido demasiadas cosas que hubiéramos podido ignorar o pasar por alto sin poner en peligro nuestra salvación… Nuestra religión es esencialmente paz y concordia. Pero éstas no podrán existir mientras no nos resignemos a definir la menor cantidad posible de puntos y no dejemos a cada uno su libre juicio en muchas cosas. Ahora se ha aplazado una gran cantidad de cuestiones hasta el concilio ecuménico. Sería mucho mejor aplazarlas hasta el momento en que el espejo y el enigma sean descubiertos y veamos a Dios cara a cara”.

Resulta patético el fracaso de los teólogos de la época. Se mostraron inviables o catastróficas las soluciones propuestas por los filósofos puros, tales como definir una religión meramente natural, apaciguar los ánimos a base de pura y simple “manga ancha” o buscar valores alternativos seculares para cimentar la vida individual y colectiva. En comparación, los adelantados de la nueva ciencia tuvieron una actitud mucho más constructiva y eficaz: se aferraron a los artículos capitales de la fe sin pretender desvirtuarlos ni convertirlos en arma arrojadiza contra el prójimo. Juzgaron —con pleno acierto— que la tarea de descifrar los enigmas del universo fomentaba la piedad, remediaba las miserias materiales de la existencia y, no en último lugar, unía las almas en lugar de sembrar la discordia.

Es llamativo el ecumenismo que desde primera hora mostraron estos personajes: un ecumenismo de buena ley, que no se basaba en el rechazo de los dogmas objeto de controversia, sino en el empeño de agregar nuevas verdades en el terreno de los preámbulos de la fe, las cuales alimentaban la admiración hacia el poder y sabiduría de Dios, al tiempo que aumentaban el respeto hacia el hombre, la criatura más excelsa del universo. Hay ejemplos verdaderamente conmovedores en este sentido: el canónigo Copérnico permaneció fiel a la Iglesia católica en medio de las turbulencias; sólo se decidió a publicar su gran obra astronómica por la insistencia de su obispo, la dedicó al Papa reinante (quien supo apreciar el detalle), se valió para ponerla a punto de los servicios de Rético, un joven astrónomo reformado, y encontró editor en la luterana Nuremberg. No hubo mayor problema para que las autoridades teológicas locales autorizaran la impresión del libro que un católico polaco ofrendaba al pontífice romano. Es llamativo que el también católico Descartes viviera y compusiera su gran obra científica en la protestante Holanda, o que el luterano Kepler estuviera siempre al servicio de monarcas católicos.

Bajo mecenazgo católico

No fueron casos aislados: las primeras academias de ciencias europeas sirvieron de refugio para minorías religiosas perseguidas. Y por cierto no había detrás una actitud indiferente hacia la religión: Descartes mantuvo cordialísima correspondencia con Isabel de Bohemia, princesa que había dado lugar a la terrible Guerra de los 30 años. Cuando aquélla osó atacar de soslayo las convicciones del matemático y filósofo francés (mencionando un caso de conversión al catolicismo supuestamente por interés), éste reaccionó con tanta firmeza como tacto: “No puedo negaros que me sorprendió saber que vuestra Alteza se haya incomodado […] por algo que la mayoría de las gentes hallarán bueno […]. Porque todos aquéllos de la religión a que yo pertenezco (que son, sin duda, la mayoría en Europa) están obligados a aprobarlo, incluso aun cuando vieran circunstancias y motivos aparentemente reprobables; porque nosotros creemos que Dios se vale de diversos medios para atraer a las almas a sí, y que aquél que entró en el claustro con mala intención, después ha llevado una vida en extremo santa. En cuanto a los que son de otra creencia, [deben considerar] que no serían de la religión que son si ellos, o sus padres, o sus antepasados, no hubieran abandonado la romana, [de manera que no] podrán llamar inconstantes a los que abandonan la de ellos”.

El ya mentado Leibniz no sólo fue bien recibido cuando visitó el Vaticano, sino que se le ofreció la dirección de su biblioteca si retornaba a la fe ancestral. Leibniz desechó la oferta, porque no le parecía bien cambiar de religión por una ventaja mundana, pero, sobre todo, porque estaba trabajando intensamente (primero con el obispo Rojas Spínola y luego con Bossuet) para lograr la reunificación de luteranos y católicos en un concilio ecuménico, el cual no llegó a celebrarse a pesar de contar con el apoyo papal, debido a que contrariaba los intereses del rey de Francia, Luis XIV.

Este último ejemplo nos lleva al punto crucial: los conflictos que se produjeron entre instituciones eclesiásticas y estudiosos de la naturaleza, como los casos de Galileo y la inquisición romana, o el de Miguel Servet y Calvino.

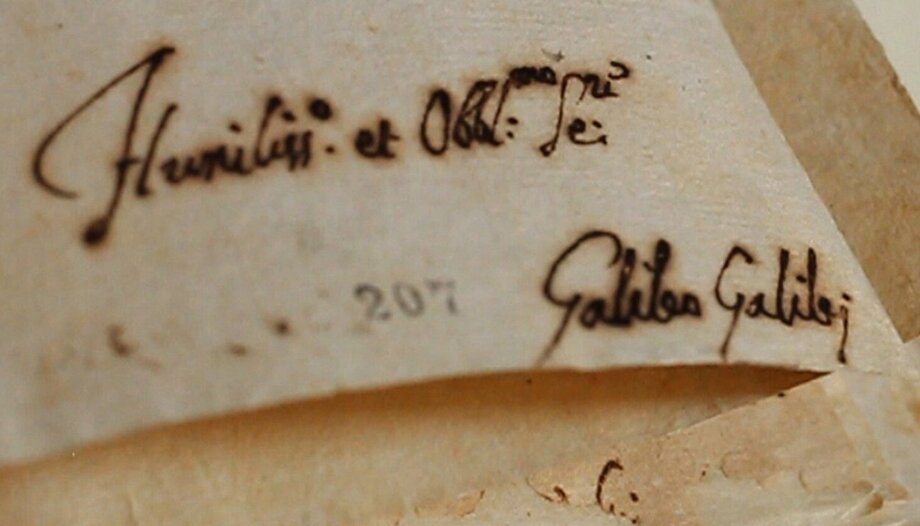

El “caso” Galileo

Toneladas de tinta han vertido para glosarlos (sobre todo el primero de ellos) y para sentar la tesis de una pugna inevitable entre la instancia religiosa y la científica. Es imposible discutirlo ahora a fondo, pero conviene hacer algunas puntualizaciones en las que concuerdan la práctica totalidad de los estudiosos serios. En primer lugar, fueron eventos muy puntales, tanto en la Iglesia católica como en las restantes confesiones cristianas.

La historiografía de orientación positivista/cientificista del siglo XIX (así como las secuelas que ha tenido hasta hoy en todos los que escribieron obedeciendo consignas o mediatizados por la ideología) tomó el contencioso de Galileo como bandera para evidenciar una supuesta guerra (desde luego, no “santa”) entre ciencia y religión. Es la más abusiva forma de efectuar una inducción que yo conozca: se salta directamente del uno al infinito. Para que hubiera tal guerra, debería poder alargarse la lista de científicos de renombre (incluso simplemente de solvencia) oprimidos por las tesis científicas que defendieron. Simplemente a título de contextualización conviene recordar que a lo largo de ese mismo siglo XVII la nómina de científicos famosos, solamente dentro de la orden jesuítica, incluye entre otros los siguientes nombres: Stéfano degli Angeli, Jacques de Billy, Michal Boym, José Casani, Paolo Casati, Louis Bertrand Castel, Albert Curtz, Honoré Fabri, Francesco Maria Grimaldi, Bartolomeu de Gusmão, Georg Joseph Kamel, Eusebio Kino, Athanasius Kircher, Adam Kochanski, Antoine de Laloubère, Francesco Lana de Terzi, Théodore Moretus, Ignace-Gaston Pardies, Jean Picard, Franz Reinzer, Giovanni Saccheri, Alfonso Antonio de Sarasa, Georg Schönberger, Jean Richaud, Gaspar Schott, Valentin Stansel o André Tacquet.

Además, está el hecho incontrovertible de que tanto Galileo como Servet eran, al mismo tiempo que hombres de ciencia, hombres de fe, tan apegados (o más) a sus propias convicciones religiosas como los que les condenaron. En tercer lugar, investigaciones más recientes y acreditadas, como las de Shea y Artigas, han establecido fuera de toda duda que estas “persecuciones” tan concretas y limitadas obedecieron a consideraciones tácticas relacionadas con el ejercicio del poder y la estrategia política, cuando no pura y simplemente a enconos personales. Los miembros de la Iglesia, incluso en las más altas esferas, nunca han estado libres de vicios y pecados, y más en una época como aquélla, en la que los principales jerarcas ostentaban un poder y riqueza del que por fortuna (mejor sería decir: providencialmente) fueron despojados con el correr del tiempo. No obstante, conviene decir que durante el despegue de la modernidad pecaron con mucha más frecuencia y gravedad contra las exigencias de la religión a la que se debían, que contra los intereses de la cultura, el arte o la ciencia.

En resumidas cuentas, sostener a partir del proceso a Galileo (por muy lamentable que fuera) una presunta hostilidad de la Iglesia a la nueva ciencia sería más o menos como pretender que los Estados Unidos se oponen a la física, dado que sus dirigentes montaron una especie de juicio al padre de la bomba atómica, Oppenheimer, para cuestionar su patriotismo.

Queda en pie la tesis de que la ciencia moderna, nació y prosperó con el aliento e inspiración de individuos que en una proporción abrumadora eran fervientes cristianos. ¿Fue una casualidad? No lo creo. A fines de la Antigüedad los sabios paganos de Alejandría podrían muy bien haber iniciado la senda que mil años después fue recorrida por los cristianos de Occidente. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Cabe alegar varias razones convergentes:

1. Al desprecio olímpico del trabajo manual del que hacían gala griegos y romanos, se opuso el principio “el que no trabaje, que no coma”, formulado por Pablo de Tarso, apóstol de la nueva fe mientras fabricaba con sus propias manos tiendas de campaña. El cristianismo apadrinó desde sus mismos inicios todas las ocupaciones honestas. Desde el esclavo o el labrador hasta el rey, todos podían encajar dentro de él.

2. Los paganos no concibieron nunca un plus ultra del universo: sus mismas deidades eran cósmicas. Una condición de posibilidad imprescindible para que surgiera la ciencia era la desmitificación del universo, esto es, el sometimiento de la naturaleza a una legalidad superior. Aunque tardaran quince siglos en completar la tarea, fueron los cristianos los primeros en lograrlo y sacar las oportunas consecuencias.

3. Frente a las concepciones cíclicas del tiempo, dominantes en las primeras civilizaciones europeas y en las culturas exóticas, la ciencia moderna precisaba partir de una concepción lineal. También fueron los cristianos quienes la aportaron.

4. La noción de ley natural es imprescindible para el despliegue de la nueva ciencia. La idea de un Dios trascendente, creador y legislador fue la matriz de la que surgió.

5. Ya los pitagóricos habían concebido el mundo en función de formas y estructuras matemáticas. No obstante, la mayor parte de las ecuaciones matemáticas resultan demasiado complejas para que la mente humana sea capaz de resolverlas. Indudablemente Dios podría haber creado un universo mucho más complicado que éste, pero entonces desbordaría nuestra capacidad de comprensión. También otro más perfecto desde el punto de vista mecánico, pero entonces sería inhabitable. No es la menor aportación de la religión haber suscitado en los investigadores la convicción de que el mundo es relativamente sencillo de entender, a pesar de que posee la complejidad suficiente para albergar seres tan sofisticados como nosotros.

Si la historia que he contado fuera verídica, ¿por qué son minoría hoy en día los científicos cristianos? El motivo es bastante sencillo: el nacimiento de la nueva ciencia requirió un temple intelectual y anímico que solamente el cristianismo supo aportar. Una vez puesta en marcha y comprobadas sus enormes virtualidades, ya no resultó tan necesario estar imbuido del espíritu fundacional. Fuera de los grandes creadores, los hombres de ciencia no son de una pasta especial: hijos de su tiempo, en general comparten los valores y creencias dominantes. Tan solo son algo más esforzados, más realistas, menos cínicos y desencantados que la media de sus contemporáneos: esa es la herencia que queda de las raíces cristianas de la ciencia, herencia que sin embargo podría acabar de perderse si la presente civilización persiste en el nihilismo que genera su alejamiento de Dios. No menos triste es que muchos cristianos se hayan despegado de la ciencia como si fuera algo extraño u hostil a ellos. Sólo lo explica la ignorancia de cómo nació esta magna empresa y cuál sigue siendo su vocación profunda. ¿Cómo superar ese extrañamiento? Sacudiéndose la indolencia y asumiendo de una vez por todas las exigencias que se derivan de comprometerse con Cristo.