Nací en San Petersburgo en 1994. En aquellos años, en la ciudad culturalmente más “occidental” de la Rusia post soviética, ser «raro» era algo muy común. Mi familia también era «rara»: éramos protestantes fervorosos.

La comunidad que frecuentábamos era una mezcla entre evangélicos y baptistas. Todos los domingos teníamos una reunión en un edificio de la biblioteca del barrio. Cantábamos, rezábamos, escuchábamos sermones y conversábamos con nuestros iguales, evangelizados por pastores estadounidenses e ingleses.

La liturgia protestante

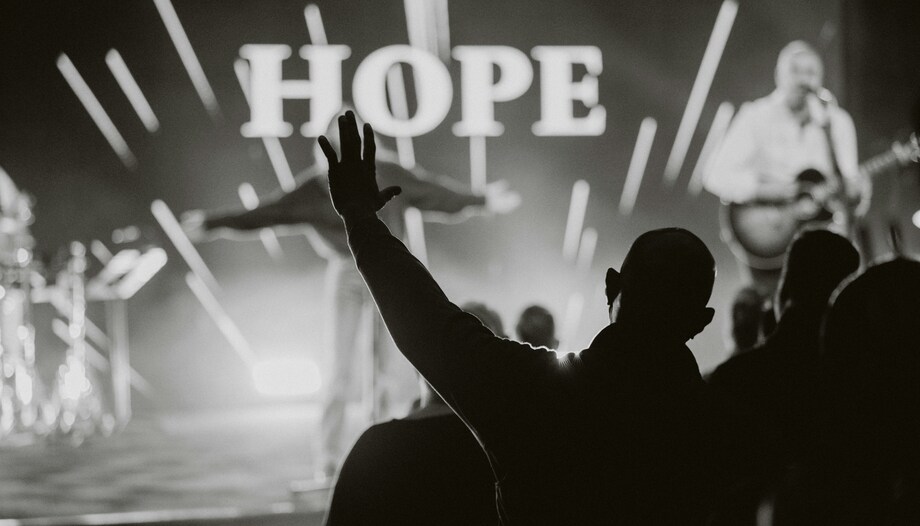

La «liturgia» de esas reuniones era bastante sencilla: primero, colgábamos en las paredes del salón de actos alquilado unos grandes letreros con palabras «Jesús» y «Dios es fiel», luego subía al escenario un grupo musical — era su servicio a la comunidad — con batería, bajo, guitarra acústica, violín, flauta y teclas.

Las letras de las canciones se proyectaban allí mismo. Las letras eran simples, comprensibles para todos y motivadoras, a veces hasta nos hacían llorar, sea de alegría, sea por sentirnos pecadores perdonados en manos de Dios. A menudo tocaban éxitos mundiales de grupos pop protestantes traducidos al ruso. A veces las acompañábamos con las palmas.

Después venía la meditación de la Palabra dirigida por uno de los pastores, el momento de «dar la paz», — unos 5-10 minutos un poco incómodos, en los cuales nos preguntábamos cómo estábamos y si todo nos iba bien —, seguido de un recuerdo simbólico de la Última Cena.

También había “retreats” (retiros): los fines de semana en casas de campo que pasábamos en silencio, oración conjunta, estudio de las Escrituras y muchas otras actividades. Gracias a esa comunidad protestante mucha gente empezó a leer la Biblia diariamente, a dirigirse a Jesús con sus propias palabras y a «no avergonzarse del Evangelio de Cristo» (cfr. Rom 1, 16).

Los cristianos «tradicionales»

Sobre los cristianos más «tradicionales», como los ortodoxos y los católicos, si acaso se mencionaban, se decía que sus modos de hacer eran obsoletos, no respondían a las necesidades de la sociedad contemporánea y que a menudo preferían sus rituales arcaicos a una relación viva con Dios.

Se hacía una comparación especial con toda la tradición ortodoxa, la confesión cristiana dominante en Rusia. Se criticaba la «idolatría» hacia los iconos, unos ritos largos en un idioma incomprensible (la Liturgia se celebra en eslavo eclesiástico), las extrañas vestimentas de los clérigos y unas ancianas que te regañan si no te persignas al entrar en la iglesia o, si eres mujer, cuando entras con pantalones o sin cubrirte la cabeza. La mayoría de estas críticas, además de no tener mucho fundamento real, no son más que acontecimientos aislados y puntuales, que han sido llevados al extremo y se han convertido en estereotipos entre las personas que no han dedicado ni un minuto en interesarse por el porqué de las cosas que hacemos los cristianos.

Conversión al catolicismo

Mi familia se convirtió al catolicismo gracias a la inquietud intelectual de mi padre, cuando yo tenía catorce años. Mi padre se interesó por la historia de los primeros cristianos y un día nos llevó — a mi madre, mi hermano pequeño y a mí — a una iglesia cercana. Además de no tener que aprender de memoria los versículos bíblicos, siendo un recién converso del protestantismo, resulta innecesario volver a aprender a rezar; ese mismo Jesús con quien habías hablado antes en tu oración personal está en esta caja que los católicos llaman Sagrario. Más que una conversión es un encuentro.

A partir de este encuentro, toda la «complejidad» y el «arcaísmo» de la Liturgia — tanto romana como bizantina —, me empezó a parecer una exigencia de sentido común. Allí, ante el Cristo vivo, no se podía cantar las mismas canciones ni hacer lo mismo que en la comunidad protestante: todo lo que había hecho antes, toda la «modernidad» y «claridad» del culto protestante me parecían inadecuadas. La presencia de Dios vivo exigía no «modernidad», sino «eternidad»; no la «comprensión» del lenguaje, sino el «misterio», porque Dios, siendo eterno, es algo más que «moderno», y siendo Misterio, es mucho más que uno puede comprender.

Los «temazos»

No sé qué es lo que impulsa ciertas decisiones pastorales, pero supongo que a alguien que haya encontrado a Dios en un templo católico, le resulta extraño ver a la Alfa y la Omega escondidos detrás de un letrero — compuesto en «un lenguaje actual y comprensible» — del género pop. Como si a Dios las modas le importasen más que las personas.

Parece que existen géneros musicales cuya forma es inseparable del evento al que están dedicados. Por ejemplo, cantar el “Cumpleaños feliz” o “Las Mañanitas” solo tiene sentido en el contexto del evento para el que están destinadas. Sin embargo, a los mexicanos no se les ocurriría cambiar su canción de cumpleaños —ya sea porque podría resultar «difícil de entender para los demás» o porque se considera «anticuado». Es curioso que algo similar no suceda con la música destinada a eventos como la Misa, un acontecimiento que tiene un significado mucho más profundo en la vida de los cristianos que un cumpleaños.

Llevo ya dos años en España, el país más católico de Europa, y me deja confundido el afán de algunas personas por convertir la Liturgia en algo que, según su parecer, recuerda a mi infancia protestante en una sala alquilada de la biblioteca del barrio: unos letreros, un escenario, un canto de entrada telonero, una melismática dulzona que toca los sentimientos, pero no ayuda a ordenarlos; un «temazo» que dice cosas bonitas, pero cuyo género lo condena a acaparar el protagonismo. «Es lo que a la gente le gusta. Atrae a los jóvenes». Es lo que se decía en mi querida comunidad protestante.

Lingüista y traductor, Doctor en filología por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (Moscú).