Tenemos todavía cerca la solemnidad de Todos los Santos a la que sigue la conmemoración de los fieles difuntos. Es una llamada de la Iglesia, nuestra Madre, a no olvidar que nuestra meta es el cielo.

En el n.11 de la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II “Lumen Gentium” se nos recuerda que todo el Pueblo de Dios es sacerdotal, ya que Cristo, el Señor, Pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo Pueblo de Dios «un reino de sacerdotes para Dios, su Padre» (Ap 1,6).

Este sacerdocio se actualiza por la participación en los sacramentos de la Iglesia, como medio que el Señor nos ofrece para comunicarnos su gracia en el Espíritu Santo, y por las virtudes.

El Señor nos ofrece los sacramentos -¡esos medios tan abundantes y eficaces!- para que todos los cristianos, cada uno, cada una por su propio camino, lleguemos a perfección de la santidad, cuyo modelo es nuestro Padre Dios.

Hemos de dar testimonio de Cristo en todas partes y a todas horas y dar razón de nuestra esperanza en la vida eterna y en la resurrección allí, en aquella condición, en la que el Señor nos ha puesto (cf. 1Pe 3,5).

Pero hablar de la perfección de la santidad nos asusta. En seguida pensamos y decimos: “¡Eso no es para mí!”; “¡Yo me conozco!”; “¡Conozco bien mis defectos y pecados y los experimento cada día!” Sí. Eso es verdad.

Todos experimentamos más o menos lo mismo. Pero eso no puede ser excusa para dejar de luchar. La llamada a la santidad es para todos los cristianos.

Echemos una mirada a los apóstoles, los primeros que siguieran la llamada del Señor. Leamos qué nos dicen los evangelios de ellos: son ambiciosos, intolerantes a veces, jactanciosos, hay a veces pesimismo en ellos y otras veces excesivo entusiasmo…, pero con el tiempo, con la gracia del Espíritu Santo y su lucha constante, llegarán a dar la vida por Cristo.

Sucede lo mismo a través de los siglos en quienes han querido seguir a Cristo. Ahí está san Agustín, cuya conversión conocemos, pero también santa Teresa del Niño Jesús, que a veces ha sido presentada como muy infantil, cuando en realidad tenía un carácter terco. Decía su madre: «es de una terquedad casi invencible.

Cuando dice que no, no hay potencia humana que la reduzca; aunque la metiésemos un día entero en el cuarto oscuro, preferiría dormir en él que decir que sí» (Manuscritos autobiográficos de santa Teresita) o san Alfonso María de Ligorio, que a la edad de ochenta años, decía a una persona: «si hemos de discutir, dejemos que la mesa esté entre los dos; yo tengo sangre en las venas».

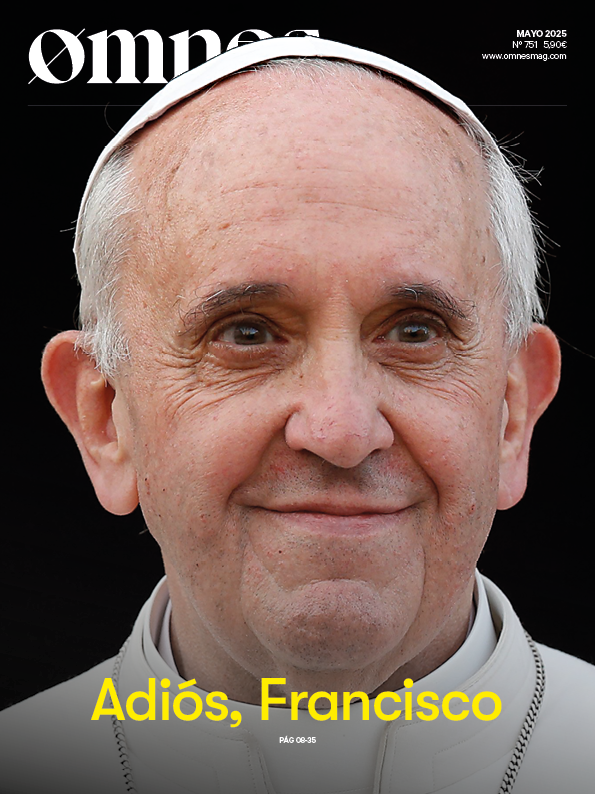

Os sugiero leer y meditar en este mes de noviembre la exhortación apostólica “Gaudete et Exultate”, en la que el papa Francisco nos invita a recorrer este camino, hablándonos de los santos de la puerta de al lado.

¡No perdamos la esperanza! La santidad consiste en luchar.

Si hemos caído, procuremos levantarnos. Procuremos decir al Señor: ¡Ahora comienzo! Y así muchas, muchas veces durante el día y durante la vida.

No sabemos el camino que todavía hemos de recorrer. Habrá caídas, pero con la gracia de Dios, con la oración, con los sacramentos, con el ejemplo de nuestros hermanos y hermanas en la fe, nos levantaremos y seguiremos caminando: ¡Ahora empiezo!

Intentemos que lo que hagamos hoy esté hecho con un poco más de amor, de cariño, de fervor de lo que lo hicimos ayer. Que el Señor nos encuentre así, en esta lucha, que nos da paz y felicidad también en esta tierra.