La Iglesia ha redescubierto el gusto de caminar unida. Si hay una definición que pueda resumir mejor un primer balance de la primera sesión de la XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos, es ésta. Y si hay una imagen que pueda explicar de forma clara el tema de la sinodalidad es la fotografía de las mesas de los más de cuatrocientos participantes: mesas redondas en las que se sentaban cardenales junto a obispos, y obispos y cardenales junto a laicos y laicas, consagrados y consagradas, jóvenes y mayores.

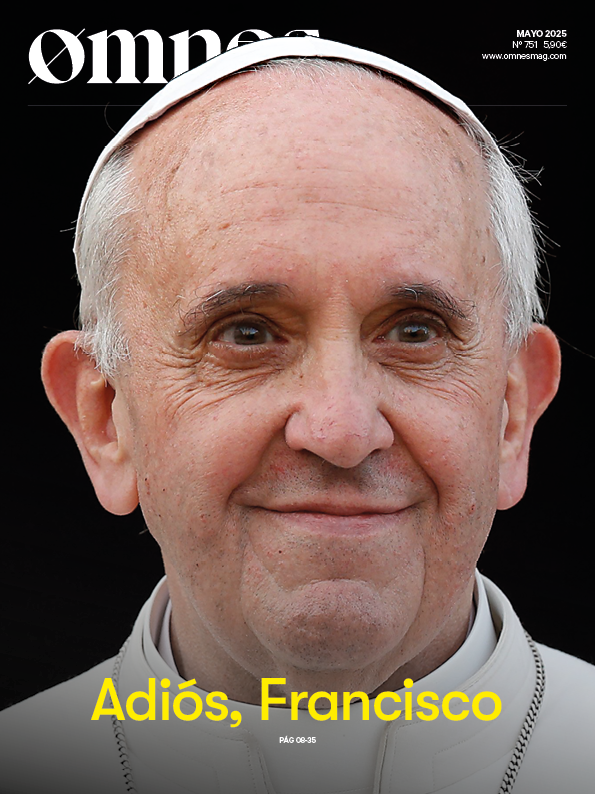

Aparentemente, esto puede considerarse un detalle menor pero, en realidad, representa una de las claves importantes para entender toda la sesión sinodal. No es casualidad que el propio Papa Francisco, durante el transcurso de las congregaciones generales, se sentara en una de estas mesas redondas, poniendo entre paréntesis la formalidad de la jerarquía y enfatizando la relación de fraternidad en la parresía.

La escucha mutua y el intercambio de experiencias, tanto personales como eclesiásticas, son algunos de los rasgos específicos de la sinodalidad que favoreció el nuevo método de trabajo de las mesas redondas, sobre todo al tratar temas candentes: el futuro de la obra misionera, la valorización de los ministerios ordenados, la responsabilización de todos los bautizados, el papel de la mujer, la reactivación del ecumenismo y del diálogo interreligioso, el apoyo a las personas alejadas de la fe y a los pobres, la acogida de los diferentes, la defensa de los menores y de los vulnerables, y la verdadera comprensión de la autoridad.

Los participantes en el Sínodo supieron expresar sus puntos de vista, abrir sus corazones, incluso estar a veces en desacuerdo, pero nunca en oposición. Lo hicieron estando uno al lado del otro y mirándose directamente a los ojos: gracias a esas mesas redondas, pudieron entablar amistades estables y relaciones sólidas que podrían cambiar el futuro de la Iglesia.