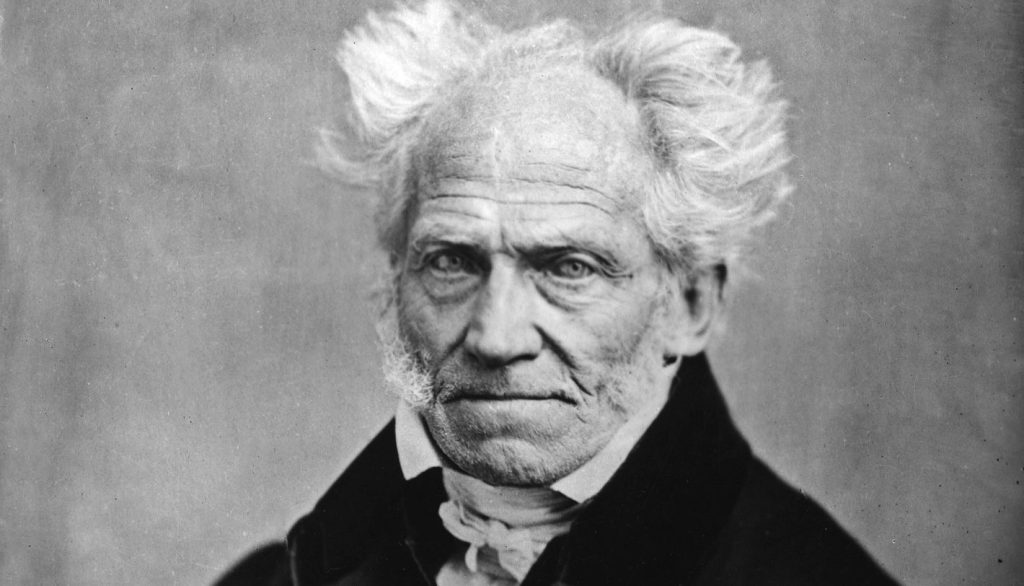

Fue la suya una existencia dramática, marcada por las figuras de un padre dominante y una madre con ambiciones literarias, y por una indomable voluntad de triunfar en el denso ambiente intelectual que le tocó vivir, donde habían brillado pensadores como Kant, Fichte, Schelling o Hegel.

En una época en que imperaba el culto a la razón, Schopenhauer ya intuyó algunos de los rasgos que configuran nuestro presente: el irracionalismo, el pesimismo trágico, la primacía de la voluntad, de los instintos y del deseo, así como la importancia del arte para entender la naturaleza del ser humano. Lástima que a un hombre tan inteligente le faltara la humildad propia de quien conoce a Dios».

En la estupenda biografía que le dedica Rüdiger Safranski, se afirma que se suele olvidar que estamos ante un filósofo de principios del siglo XIX aunque de tardía influencia especialmente a través de su discípulo Nietszche.

Para él, la voluntad es al mismo tiempo la fuente de la vida y el sustrato en el que anida toda desventura: la muerte, la corrupción de los existente y el fondo de la lucha universal. Schopenhauer nada contra la corriente de su tiempo: no le anima el placer de la acción, sino el arte del abandono.

Además de su célebre pesimismo, su obra tiene elementos aprovechables como su filosofía de la fuerza interior y la invitación al silencio.

Hacia el final de su vida dijo una vez a un interlocutor: “Una filosofía entre cuyas páginas no se escuche las lágrimas, el aullido y el rechinar de dientes, así como el espantoso estruendo del crimen universal de todos contra todos, no es una filosofía”.

Su padre, un rico mercader, quiso hacer de él un comerciante también (un hombre de mundo y de finas costumbres). Pero Arthur, favorecido en este punto por el temprano suicidio de su padre (de quien aprendería el valor, el orgullo, la sobriedad y una arrogancia firme e hiriente) y ayudado por su madre, con la que posteriormente se enemistaría, se convirtió en filósofo. Su pasión por la filosofía surge del asombro ante el mundo y, puesto que tenía fortuna heredada, pudo vivir para la filosofía y no necesitó vivir de ella.

Su obra principal, El mundo como voluntad y representación, fue para él la auténtica tarea de su existencia y no tuvo ningún éxito cuando se publicó. Se retira entonces de la escena sin haber llegado a actuar y se dedica entonces a contemplar desde la barrera el carnaval, a veces cruel, de la vida.

Siendo un hombre de una autoestima prodigiosa, supo pensar y esbozar las tres grandes humillaciones de la megalomanía humana: la humillación cosmológica (nuestro mundo no es más que una de las innumerables esferas que pueblan el espacio infinito y sobre la que se mueve una capa de moho con seres vivientes y cognoscentes); la humillación biológica (el hombre es un animal en el que la inteligencia le sirve exclusivamente para compensar la falta de instintos y la inadecuada adaptación al medio); y la humillación psicológica (nuestro yo consciente no manda en su propia casa).

En la obra del filósofo de Danzing así como en su biografía, podemos descubrir que Schopenhauer fue un niño sin suficiente amor (su madre no amaba a su padre y hay quien dice que se ocupó de Arthur sólo por obligación), lo cual dejó heridas recubiertas luego por el orgullo. En su Metafísica de las costumbres dirá que el ser humano “llevará a cabo toda clase de intentos frustrados y hará violencia a su carácter en los detalles; pero en conjunto tendrá que plegarse al mismo” y que “si queremos apresar y poseer algo en la vida tenemos que dejar innumerables cosas a derecha e izquierda, renunciando a ellas. Pero si somos incapaces de decidirnos de esta manera y nos volcamos sobre todo lo que nos atrae de modo provisional, como hacen los niños en la feria anual, corremos de este modo en zigzag y no llegamos a ningún sitio. El que quiere serlo todo no puede llegar a ser nada”.

Influido por la lectura del Candide de Voltaire y sobrecogido por la desolación de la vida al contemplar la enfermedad, la vejez, el dolor y la muerte, a los 17 años pierde la poca fe que tenía y afirma que “la verdad clara y evidente que el mundo expresaba se superpuso pronto a los dogmas judaicos que me habían inculcado y llegué a la conclusión de que este mundo no podía ser obra de un ser benévolo sino, en todo caso, la creación de un diablo que lo hubiese llamado a la existencia para recrearse en la contemplación de su dolor”. A la vez y paradójicamente atacará al materialismo diciendo que “el materialista será comparable al barón de Münchausen, el cual, nadando a caballo en el agua, trataba de tirar del caballo con las piernas y para arrastrarse a sí mismo tiraba de su propia coleta hacia delante”.

Y es precisamente su renuncia a las verdades cristianas la que le convertirá en un individuo de insoportable trato y de desgraciada existencia: acabará sus días sólo, enfadado durante años con su madre y su única hermana, sin haber conseguido comprometerse con ninguna de las mujeres de las que se aprovechó, denunciado por una vecina que afirmó que la que tiró por las escaleras en una discusión por el ruido que hacía al hablar, y encontrado muerto por su ama de llaves en el sofá de su casa.

Cuando su madre cogió la tesis de Schopenhauer La cuádruple raíz, le dijo: “debe ser algo para boticarios”, a lo que Arthur respondió: “será leído cuando no quede en el trastero ni uno sólo de tus escritos” y su madre replicó: “de los tuyos estará por estrenar toda la edición”.

Sin embargo, a lo largo de su vida tendría momentos de lucidez como cuando concede importancia a la compasión en la vida de los hombres (él mismo deja su herencia a una organización de beneficencia) o cuando le gustaba subir a las montañas y contemplar la belleza del paisaje desde lo alto. En un diario suyo dejará escrito: “Si quitamos de la vida los breves instantes de la religión, del arte y del amor puro, ¿qué es lo que queda sino una sucesión de pensamientos triviales?”. Y en una carta a su madre llegará a decir: “las pulsaciones de la música divina no han cesado de sonar a través de los siglos de barbarie, y un eco inmediato de lo eterno ha permanecido en nosotros, inteligible para todos los sentidos e incluso por encima del vicio y la virtud”.

En el terreno político, el patriotismo le resulta extraño, los acontecimientos bélicos son “trueno y humo”, un juego extraordinariamente necio. Tenía el “pleno convencimiento de no haber nacido para servir a la humanidad con el puño sino con la cabeza y de que mi patria es mayor que Alemania”. Para él, el Estado es un mal necesario, una máquina social que, en el mejor de los casos, acopla el egoísmo colectivo con el interés colectivo de supervivencia y que no tiene ninguna competencia moral. No desea un Estado con alma que, en cuanto puede, trata de poseer el alma de sus súbditos. Schopenhauer defiende sin compromisos la libertad de pensamiento.

En 1850 terminó su última obra, los Parerga y Paralipomena, escritos secundarios, pensamientos dispersos, aunque sistemáticamente ordenados, sobre diversos temas. Entre ellos se encuentran los Aforismos sobre la sabiduría del vivir, que tan famosos se hicieron después (junto a El arte de tener razón: expuesto en 38 estratagemas). En ellos no falta el sentido del humor de su autor, quien afirmó que tomarnos demasiado en serio el presente nos convierte en personas irrisorias y que solo unos cuantos espíritus grandes lograron dejar esa situación para convertirse en personas reidoras. Poco antes de morir afirmó: “La humanidad ha aprendido de mí cosas que nunca olvidará”. Aprendamos pues de sus virtudes y de sus errores.