Según Pablo de Tarso, “desde la creación del mundo, la invisible naturaleza de Dios –es decir, su poder eterno y divinidad– se ha percibido claramente en las cosas que han sido hechas” (Carta a los romanos 1, 20).

El Creador, en el principio, distinguió con su infinito amor al hombre, varón y mujer: puso a su disposición las otras criaturas y la posibilidad de corresponder a la amistad con Él en libertad, lealtad, confianza e inteligencia. El hombre no correspondió, sino que usó mal de aquella libertad, inteligencia y confianza en él depositadas, rompiendo su amistad con el Creador. No obstante, aquella deslealtad, Dios otorgó al hombre la esperanza de una restauración de la antigua relación y renovó su ayuda mediante una serie de alianzas, de un ámbito cada vez más amplio, a través de hombres justos:

a) Alianza con Noé, para con toda su familia.

b) Alianza con Abraham, para todo su clan.

c) Alianza con Moisés, para todo el pueblo de Israel.

d) Alianza definitiva, abierta a los hombres y pueblos de todos los tiempos, la ofreció Dios, revelando al tiempo su propio Ser, su propia intimidad: lo hizo manifestándose como Padre e Hijo y Espíritu Santo, a través de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios encarnado.

Jenófanes, de Colofón (Asia Menor), que vivió más de 90 años -entre los 550 y los 450 a.J.C.-, según Aristóteles, fue el primero en enseñar la unidad del sumo principio entre los antiguos griegos. Lo hizo con estas palabras: “Un solo Dios, el mayor entre los dioses y los hombres, no semejante a los hombres ni por la forma ni por el pensamiento. Ve todo, piensa todo, oye todo. Sin trabajo, gobierna todo por la fuerza de su espíritu”.

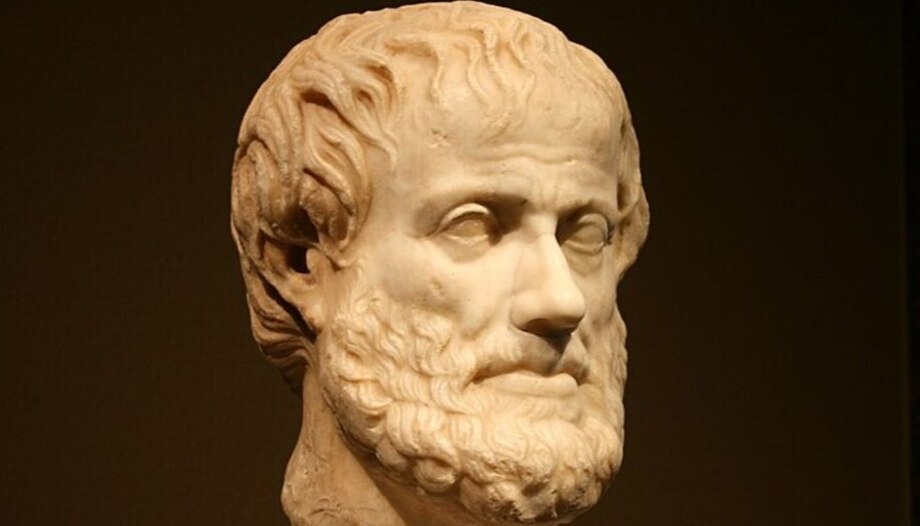

Aristóteles, de Estagira, en la griega península Calcídica (NE de la península balcánica), vivió entre los años 384 y 322 a.J.C. Para él, Dios es el ente máximo, el ente por excelencia, es un ser vivo que se basta a sí mismo, ve y discierne el ser de los restantes entes en su totalidad; su actividad propia es el saber supremo; solo Dios tiene la sabiduría (sofía); los hombres solo pueden tener una cierta amistad con aquélla (filosofía). Dios es el primer motor, que, sin ser movido, mueve, es decir, genera, promueve el paso de los otros entes de la potencia al acto. El Dios de Aristóteles no es el Creador, no forma parte de la naturaleza (no es como los entes naturales, animales, plantas… que son objeto de estudio por la Física) pero es ente clave de la naturaleza y, por eso, su estudio corresponde a la Filosofía primera o Metafísica.

M.T. Cicerón, de Arpino (Italia), vivió entre los años 106 y el 43 a.J.C. y estudió en Atenas a los filósofos griegos. Entre los años 45 y 44 a.J.C. escribió la obra “Sobre la naturaleza de los dioses”, en la que expone las doctrinas filosóficas sobre lo divino vigentes en su tiempo (epicureísmo, estoicismo y Nueva Academia) en forma de diálogo entre varios personajes. En ese diálogo, uno de los personajes, el estoico Balbo, formula las siguientes preguntas:

¿No sería sorprendente que haya alguien convencido de que existan ciertas partículas de materia, arrastradas por la gravedad y de cuya colisión se produzca un mundo tan elaborado y bello?

¿Quién, al ver los movimientos regulares de las estaciones y el orden de las estrellas, sería capaz de negar que esas cosas poseían un plan racional y afirmar que todo eso es obra del azar?

¿Cómo podemos dudar de que todo eso es realizado por una razón y, además, por una razón que es trascendente y divina?

¿Puede una persona que esté en su sano juicio creer que la estructura de todas las estrellas y esta enorme decoración celeste pudo ser creada a partir de unos átomos que corren de acá para allá de manera fortuita y al azar? ¿Puede haber creado estas cosas un ser desprovisto de inteligencia y razón?

Justino fue un filósofo del siglo II formado en la filosofía griega. Tras conocer y convertirse al cristianismo y ver en él la culminación del saber, continuó ejerciendo la profesión de filósofo. Veía que el antiguo Israel poseía una filosofía bárbara que Dios mismo había utilizado como cauce para darse a conocer. Pensaba que todos los hombres que habían vivido conforme a la razón, antes del cristianismo, habían sido ya cristianos: tales eran para él los casos de Sócrates y Heráclito. Afirmó también que el cristianismo, en su tiempo, era odiado y perseguido por ser mal conocido.

Agustín (354/430), leyendo en el año 372 un libro de Cicerón adquirió una gran inclinación a la búsqueda de la sabiduría. Cuando comenzó a leer la Biblia se disgustó, hasta el punto de dejar su lectura por estimarla dura e incomprensible. Se inició por entonces en la doctrina maniquea que le prometía la verdad y aparentemente le daba una explicación al problema del mal. Oyendo en Milán los sermones de san Ambrosio y su interpretación alegórica de los textos del Antiguo Testamento, comprobó la racionalidad de la doctrina cristiana.

Una tarde, en el jardín de su casa, oyó a un niño que decía, como parte de un juego o de una canción: “toma y lee”. Agustín leyó entonces la carta de san Pablo a los romanos, 13, 13: “Procedamos con decoro, como en pleno día: nada de comilonas y borracheras; nada de lujurias y desenfrenos; nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias”.

A los 32 años (año 386), Agustín se convirtió; en sus Confesiones, dirá: «¡Tarde te amé, Belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y allí te buscaba; y, deforme, irrumpía en esas cosas hermosas que hiciste. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me tenían lejos de Ti esas mismas cosas que no existirían si no estuvieran en Ti. Llamaste, gritaste y rompiste mi sordera. Brillaste, resplandeciste y acabaste con mi ceguera. Difundiste tu fragancia y suspiré. Te anhelo. Te saboreé y tengo hambre y sed de Ti. Me tocaste y quedé animoso en tu paz» (Conf. X, 26-36).

El problema central en el pensamiento de Agustín es el de la felicidad. Para él, la felicidad se encuentra en la sabiduría, en el conocimiento de Dios. La fe busca entender; por eso, la conquista de la sabiduría requiere una rigurosa disciplina, un avance en lo moral, lo intelectual y lo espiritual. Superada su presunción juvenil, Agustín entendió la autoridad divina y sus mediaciones como guía luminosa de la razón. Su espiritualidad se apoya en la Iglesia real (al principio esa comunidad universal y concreta la componían, de cerca: su madre Mónica, el obispo Ambrosio, su hermano, su hijo y los amigos. Con los años, sería obispo de la Iglesia universal en una diócesis de África). Entre los años 397 y 427 escribió su obra “De la doctrina cristiana”, en la que indica modos diversos para resolver las dificultades, derivadas de la letra misma de las Escrituras, de pasajes desconcertantes para la moral, para cuyo caso señala la utilidad de la exégesis o interpretación alegórica.

Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.