En un artículo anterior tratamos de las fuentes no cristianas y no canónicas sobre Jesús de Nazaret. Aquí ilustramos ahora, aunque brevemente, las canónicas, es decir, las consideradas sagradas y fiables por la Iglesia.

Epístolas paulinas y Hechos de los Apóstoles

Las Epístolas Paulinas, o Cartas del apóstol San Pablo, forman parte del Nuevo Testamento. Las escribió entre los años 51 y 66 Pablo de Tarso, más conocido como san Pablo, llamado el «Apóstol de los gentiles» porque con él la predicación cristiana traspasó las fronteras de Asia occidental.

Pablo nunca conoció a Jesús, pero sus escritos representan los documentos más antiguos sobre él y también establecen que el “kerigma” (la proclamación de la identidad de Jesús, Hijo de Dios, nacido, muerto y resucitado según las Escrituras) ya estaba fijado menos de veinte años después de la muerte de Cristo.

Se puede encontrar más información en otros escritos del Nuevo Testamento, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, crónica de las hazañas de los apóstoles de Jesús de Nazaret tras su muerte, en particular Pedro y Pablo. La obra se atribuye al autor de uno de los Evangelios sinópticos, Lucas (o Lucano), quien la escribió muy probablemente entre los años 55 y 61 d.C. (la narración, de hecho, rompe con la primera parte de la vida de Pablo y su encarcelamiento en Roma y no con su muerte, ocurrida unos años después).

A partir de los Hechos y las Epístolas paulinas, es posible extrapolar una biografía de Jesús de Nazaret al margen de los Evangelios y observar cómo, aunque escasa en detalles, es totalmente coherente con lo narrado en los propios Evangelios, y además escrita por autores distintos e independientes.

De hecho, podemos deducir de estos escritos que Jesús: no era una entidad angélica, sino «un hombre» (Romanos 5, 15); «nacido de mujer» (Gálatas 4, 4); descendía de Abraham (Gálatas 3, 16) por la tribu de Judá (Hebreos 7, 14) y por el linaje de David (Romanos 1, 3); el nombre de su madre era María (Hch 1, 14); se llamaba Nazareno (Hch 2, 22 y 10, 38) y tenía «hermanos» (también hablaremos de ello en otro artículo dedicado a los «semitismos») (1 Co 9, 5; Hechos 1, 14), uno de los cuales se llamaba Santiago (Gálatas 1, 19); era pobre (2 Corintios 8, 9), manso y benigno (2 Corintios 10, 1); fue bautizado por Juan el Bautista (Hechos 1, 22); reunió discípulos con los que vivió en una relación constante y estrecha (Hechos 1, 21-22); doce de ellos fueron llamados «apóstoles», y a este grupo pertenecían, entre otros, Cefas, es decir, Pedro, y Juan (1 Corintios 9, 5; 15, 5-7; Hechos 1, 13- 26).

En el transcurso de su vida, Jesús realizó muchos milagros (Hch 2, 22) y curó y benefició a muchas personas (Hch 10, 38); una vez se apareció a sus discípulos gloriosamente transfigurado (2 Pe 1, 16-18); fue traicionado por Judas (Hch 1, 16-19); la noche de la traición instituyó la Eucaristía (1 Corintios 11, 23-25); agonizó rezando (Hebreos 5, 7); fue injuriado (Romanos 15, 3) y preferido a un asesino (Hechos 3, 14); padeció bajo Herodes y Poncio Pilato (1 Timoteo 6, 13; Hechos 3, 13; 4, 27; 13, 28); fue crucificado (Gálatas 3, 1; 1 Corintios 1, 13. 23; 2, 2; Hechos 2, 36; 4, 10) fuera de la puerta de la ciudad (Hebreos 13, 12); fue sepultado (1 Corintios 15, 4; Hechos 2, 29; 13, 29); resucitó de entre los muertos al tercer día (1 Corintios 15, 4; Hechos 10, 40); después se apareció a muchos (1 Corintios 15, 5-8; Hechos 1, 3; 10, 41; 13, 31) y ascendió al cielo (Romanos 8, 34; Hechos 1, 2. 9-10; 2, 33-34).

Los Evangelios

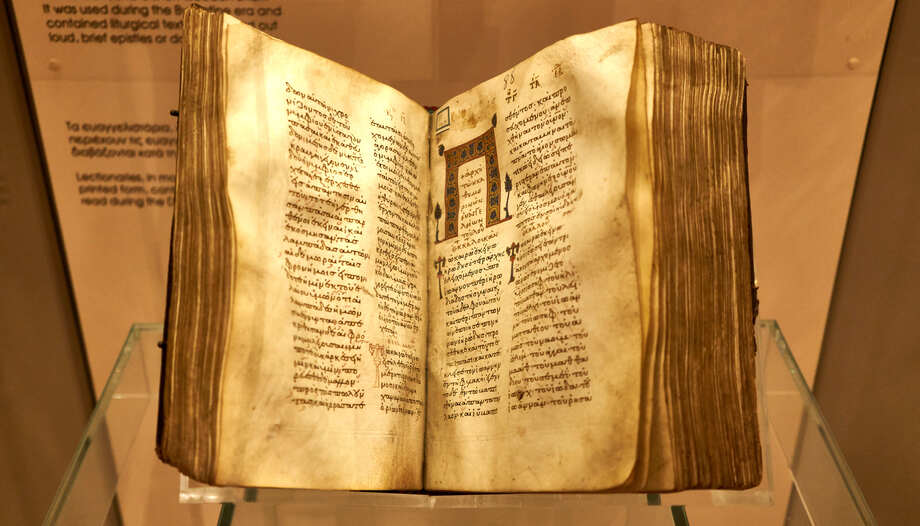

Los Evangelios canónicos (que forman parte del canon bíblico oficial de las iglesias cristianas y a los que incluso eruditos no cristianos reconocen hoy autenticidad histórica) son cuatro: «según» Mateo, Marcos, Lucas (estos tres primeros Evangelios también se denominan sinópticos) y Juan.

El término «evangelio» procede del griego “εὐαγγέλιον” (euangèlion), latinizado en “evangelium” y tiene varios significados.

Por un lado, en la literatura griega clásica, indica todo lo relacionado con las buenas noticias, es decir: la buena noticia en sí; un regalo que se da al mensajero que la trae; el sacrificio votivo a la divinidad como agradecimiento por la buena noticia.

En el sentido cristiano, sin embargo, indica la buena nueva “tout court” y siempre tiene que ver con Jesús de Nazaret, es decir:

- evangelio sobre Jesús, la buena nueva transmitida por los apóstoles sobre la obra y las enseñanzas del Nazareno, pero especialmente sobre su resurrección y vida eterna (en este sentido, se extiende también a los documentos que hoy conocemos como Evangelios);

- evangelio de Jesús, es decir, la buena nueva traída, esta vez, por Jesús mismo, a saber, el Reino de Dios y el cumplimiento de la espera mesiánica;

- evangelio-Jesús, en este caso la persona de Jesús, dada por Dios a la humanidad.

Los “Tannaìm” y la catequesis

En los primeros años tras la muerte del Nazareno, el «evangelio» (esta palabra abarcaba ahora los tres significados enumerados anteriormente) se transmitía en forma de catequesis, término que deriva del griego “κατήχησις”, “katechèsis” (del verbo “κατηχήω”, “katecheo”, compuesto por la preposición “κατά”, “katá”, y el sustantivo “ηχώ”, eco, es decir, «eco», de ahí: «hacer resonar», «dar eco»).

Jesús no había dejado nada por escrito, como los otros grandes maestros judíos de su tiempo, conocidos como «mishnaicos» (c. 10 a 220 d.C.), llamados Tannaìm. Estos eran verdaderos catequistas. Es decir, transmitían la Ley escrita en forma oral, y la tradición que se iba formando, de maestro a alumno, mediante la repetición constante de pasajes de la Escritura, parábolas, sentencias y dictámenes (“midrashìm”, plural de “midrash”) construidos de forma poética y a veces en forma de cantilación, utilizando a menudo figuras retóricas como la aliteración, para favorecer la asimilación mnemotécnica de lo declamado. Jesús también utilizó este método, y daremos algunos ejemplos en un artículo posterior.

El corpus formado a partir de sus enseñanzas desembocó en el Talmud y la Mishná (textos exegéticos que recogen las enseñanzas de miles de rabinos y eruditos hasta el siglo IV d.C.). Mishná, por cierto, procede de la raíz hebrea “shanah” (שנה): «repetir [lo que se enseña]». En arameo corresponde a “tanna” (תנא), de ahí “Tannaìm”.

La amplia «resonancia» de esta «buena nueva» transmitida oralmente impulsó en algún momento a la Iglesia a querer ponerla por escrito y, después, a traducirla a la lengua culta y universal de la época (el griego). De hecho, sabemos que en los años cincuenta del siglo I ya circulaban diversos escritos que contenían el «Evangelio» (Lc 1, 1-4). Sin embargo, el desarrollo de un Nuevo Testamento escrito no excluyó la continuación de la actividad catequética oral. Al contrario, puede decirse que el anuncio continuó, en uno y otro medio, mano a mano.

De nuevo en los años cincuenta, el propio Pablo habla a los corintios (en la segunda epístola que escribió a esta comunidad) de que todas las iglesias alababan a un hermano por el Evangelio que había escrito. No cabe duda de que se refería a Lucas, el hermano que había estado más cerca de él en sus viajes, hasta el punto de haber narrado sus hazañas en los Hechos.

Esto confirmaría lo que se desprende de los estudios de biblistas como Jean Carmignac (1914-1986) y John Wenham (1913-1996), según los cuales los Evangelios canónicos deberían retrotraerse unas décadas respecto a su datación más comúnmente aceptada. Si tuvieran razón, significaría que los Evangelios se habrían escrito cuando aún vivían muchos testigos presenciales de los hechos narrados, como también afirma Pablo al escribir a los Corintios (1 Cor 15, 6) sobre una aparición de Jesús «a más de quinientos hermanos a la vez, y la mayoría de ellos aún viven».

Esto excluiría, por tanto, cualquier posibilidad de litigio.