Il piano creativo di Dio, l'evoluzione contingente della natura, le domande sull'azione di Dio nel mondo, come ad esempio dove sia stato Dio durante la pandemia, l'apertura o la chiusura degli uomini e delle donne alla trascendenza, o la questione sempre complessa del caso, sono temi di interesse.

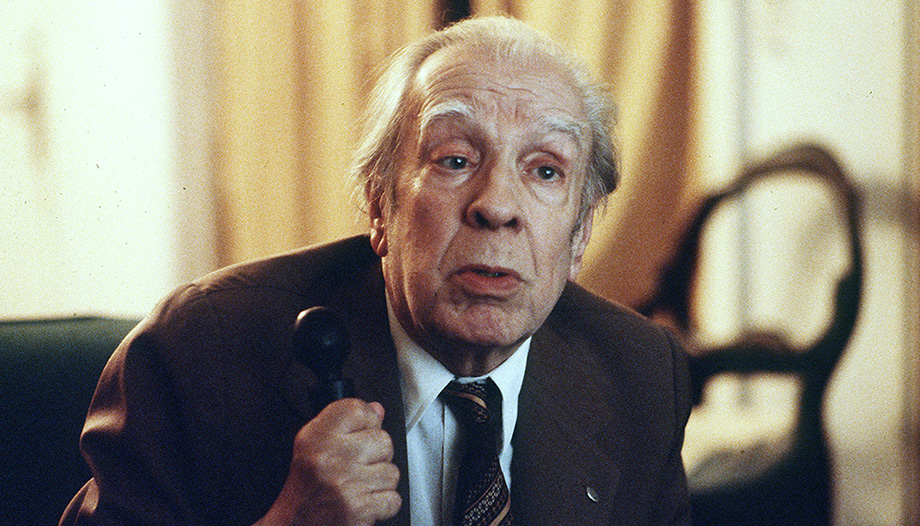

Ieri, il prof. Juan José Sanguineti consegnato all'Università di Navarra il VI Conferenza commemorativa di Mariano ArtigasL'evento è stato organizzato dal gruppo di ricerca Scienza, Ragione e Fede (CRYF) dell'Università di Navarra, il cui direttore è il ricercatore dell'Istituto Cultura e Società (ICS) Javier Sánchez Cañizares.

Qualche giorno prima, Omnes ha avuto modo di discutere di queste questioni con il professore argentino, che è anche docente presso l'Istituto di Filosofia dell'Università Austral (Buenos Aires, Argentina), e autore di oltre sedici libri e un centinaio di articoli scientifici, in particolare sulla filosofia della natura, la filosofia della scienza, la cosmologia, la filosofia della conoscenza e della mente e le neuroscienze.

Vi proponiamo oggi l'intervista al professor Sanguineti, che proseguirà domani su questo sito.

-Innanzitutto, una domanda che la gente si pone oggi, in una società ferita dalla pandemia, ma ora speranzosa nella vaccinazione. Questo è ciò che è stato chiesto a San Giovanni Paolo II. Se Dio è amore, perché c'è tanto male? O per dirla in altro modo: dov'è stato Dio durante la pandemia o in altre crisi?

Questa è la domanda posta da Jonas, un filosofo tedesco nel frattempo scomparso, a proposito di Auschwitz. Lui stesso, filosofo e credente ebreo, si pose e divenne famoso per questa domanda: dov'era Dio ad Auschwitz? E la risposta di Jonas fu che Dio partecipava al dolore umano e in un certo senso ne era anche vittima; cioè, che Dio soffriva insieme agli uomini e allo stesso tempo, essendo Misericordioso, li aiutava, ma questo significava anche pensare che Dio non era Onnipotente, che non era abbastanza potente da bandire il male dal mondo.

Questa risposta è comprensibile perché è molto difficile, è una domanda che tutti si sono posti, ma non salva certo la trascendenza di Dio. Perché un Dio che non è onnipotente non è veramente Dio, può essere un'entità spirituale elevata, ma non può essere Dio. Ovviamente, non è facile da capire. Il problema del male è un mistero che ora dirò che non pretendo di risolvere, perché credo che nessuno lo abbia risolto, è un mistero.

La domanda che ci si può porre è: com'è possibile che Dio abbia creato un Universo meraviglioso, incredibile, che dimostra un'enorme intelligenza, quando si vede tutta la meraviglia della natura, e tuttavia abbia anche creato una natura in cui sorgono la sofferenza, la morte, il dolore, la fame e l'ingiustizia... Allora qual era il piano di Dio?

Se Dio è saggio, anche se è un po' azzardato entrare nella mente di Dio e vedere, soprattutto se si tiene conto che Dio, nella tradizione religiosa non solo cristiana ma molto più ampia, è provvidente, cioè come agisce allora la provvidenza di Dio? Se Dio è provvidente, si dice: bene, si prende cura di tutti gli esseri, lo dice Gesù Cristo nel Vangelo, che ogni singolo capello del nostro capo è tenuto in conto, che Dio si prende cura degli uccellini, e tutto questo è contenuto nella sapienza e nella provvidenza di Dio.

-Si è riferito a Giobbe?

Sì, una prima risposta potrebbe venire da Giobbe, dall'Antico Testamento. È una risposta di umiltà. Che non possiamo capire Dio, ma tuttavia siamo umili, chiniamo un po' il capo e diciamo che Dio è molto più di quello che possiamo pensare. E dopo tutto questo enorme dialogo, che è il dialogo sul male subito da un uomo innocente come Giobbe, alla fine, con tutti gli argomenti che i compagni che lo consoleranno cercano di dirgli, e che sono argomenti buoni, che sono sempre stati dati, alla fine Giobbe dice: bene, ho già detto troppo, basta, ora taccio. Dio è un creatore, sa di più, molto di più. Non dà una risposta, è semplicemente un atteggiamento di umile ignoranza.

Un'altra risposta più potente è quella che si può trarre da Gesù Cristo sulla Croce. Gesù Cristo sulla croce si fa carico dei dolori umani, delle ingiustizie, della vulnerabilità del corpo, dell'umiliazione. Neanche questo risolve le cose in modo razionale, ma almeno ti dà una luce. Si può dire, come dice la vita cristiana, che si è uniti alla Croce di Cristo, alla sofferenza di Cristo. Quindi le mie sofferenze, anche se sono malato, anche se sono in prigione, anche se ho il cancro, tutto questo ha un senso. Mi unisco alla Croce di Cristo, e almeno questo ha un valore di co-redenzione e un valore unito alla sofferenza di Cristo, che ha sofferto per i nostri peccati. Perché a volte la cosa più sconcertante per l'uomo non è la sofferenza, ma il fatto che questa sofferenza non abbia un senso, questa è la cosa peggiore. Che si soffre, che non ha significato e non è importante per nessuno, e che finisce nel nulla. La Croce di Cristo fornisce quindi una risposta certa.

-Possiamo considerare che ci sono molti mali che derivano dai peccati umani, perché Dio rispetta la libertà... Anche ad Auschwitz?

Ricordiamo che ciò che è accaduto ad Auschwitz è il frutto degli enormi peccati dell'umanità, dell'ideologia nazista e di tutto il resto. Così come Gesù Cristo si lascia crocifiggere, ma alla fine vince, ma vince con amore, non vince scendendo dalla croce, ma vince con amore.

Ci sono poi altri mali che derivano da contingenze fisiche (malattie, calamità, incidenti). Questo non deriva dal peccato, ma dal fatto che il mondo è così, è il mondo della vita, è un mondo dove c'è la nascita e la gioia, ma c'è anche la morte. E la pandemia appartiene a questo tipo di male, è un'epidemia, una malattia. Credo che noi, con una certa visione di saggezza, dobbiamo accettare il mondo fisico in cui viviamo e di cui facciamo parte con la sua imperfezione, con la sua gioia e le cose belle che ha, ma c'è anche una dimensione di dolore nella vita, nella biologia stessa e nella vita umana.

Bisogna anche avere una visione dell'eternità, che c'è qualcosa di più di questo mondo.

In Dio c'è una provvidenza, e la provvidenza di Dio non significa che Dio risolva tutti i nostri problemi immediati nei suoi piani, ma è vero che Dio sa sempre come far emergere il bene dal male e dalla sofferenza, anche se sono causati dall'uomo stesso.

Dio, in qualche modo, quando ci sono buone disposizioni soprattutto, ma anche se non ci sono, sa come far emergere un po' di bene per ciascuno, e anche non solo per ciascuno, ma a volte collettivamente. Questo bene può essere il bene del martirio, il bene delle virtù, il bene del progresso della medicina, per esempio con la pandemia è ovvio che impariamo molte cose. La medicina ovviamente progredirà perché è sempre progredita con i disturbi fisici e biologici.

-E questa argomentazione secondo cui sono così cattivo, o mi sono comportato così male, che Dio non mi ascolterà o non si curerà di me?

Dio si prende cura di ciascuno con una speciale provvidenza, se è innocente ma anche se è colpevole. Così, anche se si soffre o si muore, in modo particolare o personale, ognuno lo saprà o meno, ma Dio si prende cura di ciascuno senza poter generalizzare. Lo vediamo ad esempio nella vita di Cristo. Gesù Cristo inizia curando le malattie, alcune sono richieste, si occupa delle guarigioni, altre le fa di sua iniziativa.

Dio si prende cura di ciascuno con una speciale provvidenza, se è innocente ma anche se è colpevole. Così, anche se si soffre o si muore, in modo particolare o personale, ognuno lo saprà o meno, ma Dio si prende cura di ciascuno senza poter generalizzare.

Juan José Sanguineti

Ma allo stesso tempo non è tutto, perché Gesù Cristo non cura tutte le malattie di tutti gli ebrei del suo tempo, ma ne cura alcune un po' per mostrare che c'è un messaggio più alto, che è la salvezza, un messaggio più profondo. Questo mondo non è tutto, c'è molto di più di questo mondo. Dopo la morte c'è qualcos'altro. Se non avete questa visione, ovviamente non capirete nulla. Quindi, Dov'è Dio nella pandemia e negli altri mali? Dio è stato presente in molti modi nella pandemia, facendo emergere il bene in ogni persona, ci sono molte storie di persone che sono arrivate a Dio, o di persone che hanno avuto altro. Ci sono cose che si vedono e che a volte non si vedono.

Ma ciò che va evitato sono le spiegazioni teologiche o pseudo-teologiche, direi concrete, che cercano di entrare nelle motivazioni di Dio. Chi dice, ad esempio, che la pandemia è una punizione o un peccato dell'umanità, non può dirlo. Non sappiamo nulla. Non possiamo mai dire che questo male sia una punizione, come alcuni sostengono. Non lo sappiamo.

Infatti, Dio ha le sue motivazioni, che a volte sono generali per l'intera umanità e a volte concrete, e questo si vede nel Vangelo. Dio, quando guarisce l'uomo nato cieco e gli chiedono: ha peccato lui o i suoi genitori? E dice no, no, né lui ha peccato né i suoi genitori, è perché, in questo caso, si manifesti la gloria di Dio. Si capisce quindi che c'è un piano speciale che non conosciamo, ma che Dio ha per ciascuno di noi.

Dov'è Dio nella pandemia e negli altri mali? Dio è stato presente in molti modi nella pandemia, facendo emergere il bene in ogni persona, ci sono molte storie di persone che sono arrivate a Dio, o di persone che hanno avuto altro. Ci sono cose che si vedono e che a volte non si vedono.

Juan José Sanguineti

-In un Forum Omnes Jacques Philippe ha osservato che "la pandemia ha mostrato i limiti e la fragilità della civiltà occidentale". L'attuale pandemia può essere identificata con quelli che lei chiama "eventi casuali" o eventi fortuiti nel titolo del suo discorso "Come agisce Dio negli eventi casuali"?

È vero che la pandemia ha dimostrato non solo i limiti della civiltà occidentale, ma del mondo intero. Ha dimostrato la nostra fragilità, a volte pensavamo di essere orgogliosi e di dominare già un po' tutto, e poi all'improvviso vediamo qualcosa che ci sfugge di mano e vediamo anche il rischio di spazzare via mezzo mondo molto rapidamente, cioè la velocità e la rapidità con cui si è diffuso, e questo ci deve rendere vigili, perché in mezzo a grandi successi tecnologici può sempre arrivare qualcosa che ci fa crollare.

Allo stesso tempo, questo dimostra la grandezza e l'intelligenza umana, perché la verità è che abbiamo rallentato parecchio questa pandemia. Anche se ci sono stati quasi 5 milioni di morti nel mondo, potrebbe essere stata la metà del mondo. Nelle epidemie del passato, un terzo o metà della popolazione moriva, basti pensare alle città europee, alle epidemie come la peste nera, in cui moriva un terzo della popolazione.

Ora, grazie alla medicina e a tante altre cose, siamo in grado di controllarla molto meglio. Sebbene la comunicazione abbia permesso alla pandemia di diventare davvero una pandemia e a un ritmo molto veloce, questa stessa comunicazione prevede che sia rallentata rapidamente grazie alla medicina e a tante cose buone che la ragione umana fa, e anche questo deve essere preso in considerazione.

-La pandemia è casuale?

No, non è un caso. Ma è reso possibile da una serie di cose fortuite, perché il caso interviene. Ma per questo è necessario definire cosa sia il caso, e ne parleremo più avanti, se volete. Il caso non è che qualcosa accada e basta, ma prima di tutto direi che la pandemia è un effetto di un evento, come qualsiasi malattia, di un evento contingente. Non è l'evento fatale. Non c'è spazio per il determinismo. È un evento che avrebbe potuto non verificarsi, ma che si verifica con qualsiasi malattia.

Naturalmente ci sono alcune malattie che sono necessarie e si verificano necessariamente, ma altre sono contingenti. Ma anche se è contingente, la pandemia è probabile, è un evento probabile. Può essere molto probabile o improbabile, e fortuito è sempre così. Ma il fortuito, diciamo non deterministico, può accadere e non accadere, come di solito è un incidente, è tanto più fortuito quanto meno è probabile.

Gli epidemiologi hanno studiato che le epidemie, come qualsiasi malattia, sono probabili, sono qualcosa di probabile, posso ammalarmi come chiunque altro di qualsiasi malattia. Ma ciò che accade è che ci sono circostanze che favoriscono la malattia. Potrebbe essere, nel caso della pandemia, il consumo di animali selvatici, a Wuhan come è stato detto, perché si verifica la zoonosi e il virus passa da una specie all'altra, oppure potrebbe anche essere, anche se non lo sappiamo, un errore di laboratorio.

A mio parere, non credo che si tratti di qualcosa di intenzionale, ma non si può escludere un errore di laboratorio, e se si verifica potrebbe essere nascosto, ma se lo fosse, sarebbe un evento fortuito. Una serie di circostanze che improvvisamente, per una serie di concomitanze indesiderate di cose, sfociano in un incidente. Ora possiamo ridurre le probabilità, naturalmente, naturalmente.

Quindi, adottando delle misure, una pandemia non è semplicemente il risultato del caso, ma ci sono una moltitudine di elementi che a volte sono piccoli elementi casuali (disattenzione umana, incontri fortuiti della natura in un mercato o altro) che la rendono più probabile, che costituiscono un rischio. E questo accade in tutti i tipi di incidenti, quindi quello che vogliamo fare è ridurre la possibilità che ciò accada. Ed è qui che entra in gioco il caso. Ed è sempre legata alla contingenza.

-A volte sembra che nella nostra società ci sia una discriminazione nei confronti dei credenti cattolici, nell'elezione dei funzionari pubblici, nella politica, nell'economia o in altri ambiti sociali, come se i loro approcci non fossero razionali. Perché l'uomo contemporaneo a volte si chiude alla trascendenza?

È vero che nella cultura odierna l'uomo contemporaneo, soprattutto in Occidente, è chiuso alla trascendenza, non tiene conto di Dio, o è agnostico, o è ateo pratico, o altro. Questo, come sempre, è dovuto all'ignoranza o all'arroganza. L'ignoranza può essere dovuta al fatto che siamo in una cultura che parla poco di Dio, che ha idee sbagliate su Dio, sulla Chiesa, su Gesù Cristo. È un fenomeno che risale a molto tempo fa, diciamo al XVIII-XIX secolo, ma ora è molto diffuso perché non è più solo tra gli intellettuali, ma è molto popolare. Ma può anche accadere che ci siano persone che rifiutano Dio a causa dell'arroganza umana, l'ho visto in molte persone. Non vogliono sottomettersi a qualcosa di superiore all'uomo, pensano che l'uomo sia tutto.

Prima avevamo bisogno di andare a pregare Dio perché avevamo malattie, perché avevamo problemi economici. Ora sembra che l'economia o la medicina risolveranno il problema, mentre andare a Dio è una cosa da bambini.

Juan José Sanguineti

Il momento culturale credo tenda a questa arroganza, a causa delle scoperte, del progresso scientifico e tecnologico, anche se le cose sono complesse. Poi rende il benessere umano molto più diffuso, migliore di prima, e dalla seconda metà del XX secolo il benessere umano ha raggiunto molte società in tutto il mondo.

Così gli esseri umani, uomini e donne, credono di essere autosufficienti. Prima avevamo bisogno di rivolgerci a Dio per pregarlo perché avevamo malattie, perché avevamo problemi economici. Ora sembra che l'economia o la medicina risolveranno il problema, mentre rivolgersi a Dio è una cosa da bambini. Questo è ciò che pensano in molti.

D'altra parte, quando l'uomo si rende conto della sua fragilità e dei suoi limiti, questo a volte lo porta a riscoprire Dio, lo porta a Dio. Non sto predicendo disastri, ma sto dicendo che l'eccessivo benessere spesso lascia il posto all'arroganza umana. Credo che si possa arrivare a Dio in molti modi, si può arrivare a Dio vedendo la meraviglia del cosmo, della natura, come il lavoro di Collins sul genoma umano, che vedendo la meraviglia del genoma si è convertito e ha iniziato a credere in Dio.

D'altra parte, quando l'uomo si rende conto della sua fragilità e dei suoi limiti, questo a volte lo porta a riscoprire Dio, lo porta a Dio. Non sto predicendo disastri, ma sto dicendo che l'eccessivo benessere spesso porta all'arroganza umana.

Juan José Sanguineti

Oppure si può arrivare a vedere che è un'aspirazione umana quella di conoscere Dio, e questo sarebbe un modo. Ma un altro modo è anche quello di vedere i nostri limiti e il male stesso. Curiosamente, ciò che a volte sembra allontanarci da Dio può a volte avvicinarci a Dio, visto che se non abbiamo Dio, se non c'è Dio, andiamo verso il nichilismo. E questo solleva un dilemma che alla fine le persone possono porsi, ovvero: "Beh, se non c'è Dio, stiamo andando verso il nichilismo, la vita non ha senso". Perché anche se abbiamo risolto l'intero problema, non so, medico o economico, il senso ultimo della vita non si risolve con l'economia o la politica. È qualcosa che ha a che fare proprio con Dio.

Grazie, professore. Continueremo domani. Dobbiamo parlare anche di caso, preghiera, favori, "coincidenze", miracoli e leggi naturali...

"La Chiesa ha bisogno di risorse finanziarie per raggiungere quelle spirituali".

"La Chiesa ha bisogno di risorse finanziarie per raggiungere quelle spirituali".