Tra gli insegnamenti del Papa delle ultime settimane, abbiamo scelto tre temi apparentemente molto diversi, ma in realtà interconnessi: lo Spirito Santo, i poveri, la teologia.

Camminare con lo Spirito Santo: chiedere, discernere, andare avanti

Nel Omelia di Pentecoste (5-VI-2022) il Papa ha riconosciuto di essere stato colpito da una parola del Vangelo: "Il Spirito SantoIl Padre, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto". (Gv 14,26). Cosa significa questo "tutto", si è chiesto, e ha risposto: non è una questione di quantità o di erudizione, ma di qualità, di prospettiva e di fiuto, perché lo Spirito ci fa vedere tutto in modo nuovo, secondo lo sguardo di Gesù. "Sulla grande strada della vita, Egli ci insegna da dove partire, quali strade prendere e come camminare". E così ha spiegato questi tre aspetti.

Primo, da dove partire. Siamo abituati a pensare che se osserviamo i comandamenti, allora amiamo. Ma Gesù ha capito il contrario: "Se mi amate, osserverete i miei comandamenti".. L'amore è il punto di partenza, e questo amore non dipende principalmente dalle nostre capacità perché è un suo dono. Per questo dobbiamo chiedere questo amore allo Spirito Santo, il "motore" della vita spirituale. Come in altre occasioni, Francesco ha sottolineato che lo Spirito Santo è la "memoria" di Dio, in vari sensi.

Da un lato, lo Spirito Santo è un "memoria attiva, che accende e riaccende l'affetto di Dio nel cuore".Cioè, ci ricorda la sua misericordia, il suo perdono, la sua consolazione. D'altra parte, anche se ci dimentichiamo di Dio, Lui si ricorda continuamente di noi; e non in generale, ma "cura" e "guarisce" i nostri ricordi, soprattutto le sconfitte, gli errori e i fallimenti, perché ci ricorda sempre il punto di partenza: l'amore di Dio. E così lo Spirito "Mette ordine nella vita: ci insegna ad accogliere l'altro, ci insegna a perdonare, a perdonarci".. Non è facile perdonare se stessi: lo Spirito ci insegna così, ci insegna a riconciliarci con il passato. Per ricominciare.

In secondo luogo, indica che quali percorsi intraprendere. Quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, dice San Paolo, "Non camminare secondo la carne, ma secondo lo spirito". (Rm 8,4). Per questo, oltre a chiedere l'amore dello Spirito Santo, è necessario "imparare a discernere per capire dov'è la voce dello Spirito, riconoscerla e seguire la strada, seguire le cose che ci dice".

Questo non è affatto generico, spiega Francesco: lo Spirito Santo ci corregge, ci spinge a cambiare, a sforzarci, senza lasciarci trasportare dai capricci. E quando falliamo, non ci lascia a terra (come fa lo spirito maligno), ma ci prende per mano, ci consola e ci incoraggia. D'altra parte, l'amarezza, il pessimismo, la tristezza, il vittimismo, le lamentele, l'invidia... non vengono dallo Spirito Santo, ma dal male.

Inoltre, aggiunge il Papa, lo Spirito non è idealista ma concreto: "Vuole che ci concentriamo sul presente".non in fantasie e mormorazioni, non in nostalgia del passato, non in paure o false speranze per il futuro. Ed è chiaro a cosa si riferisce Francesco: "No, lo Spirito Santo ci porta ad amare qui e ora, concretamente: non un mondo ideale, una Chiesa ideale, una congregazione religiosa ideale, ma quello che c'è, alla luce del sole, con trasparenza, con semplicità"..

In terzo luogo, lo Spirito Santo ci insegna come camminare. Come i discepoli, ci fa uscire dalla nostra reclusione per annunciare, aprirci a tutti e alle novità di Dio, essere una casa accogliente e dimenticare noi stessi. E in questo modo ringiovanisce la Chiesa. "Lo Spirito -osserva il successore di Pietro. Egli "ci libera dall'ossessione delle urgenze e ci invita a percorrere strade antiche e sempre nuove, le strade della testimonianza, le strade del buon esempio, le strade della povertà, le strade della missione, per liberarci da noi stessi e mandarci nel mondo".

Addirittura, conclude, lo Spirito è l'autore di apparenti divisioni, rumori e disordini, come accadde la mattina di Pentecoste. Ma in fondo lavora per l'armonia: "Egli crea divisione con i carismi e crea armonia con tutta questa divisione, e questa è la ricchezza della Chiesa"..

Lo Spirito Santo, "maestro" e "memoria" vivente.

Nel Regina Caeli Nella stessa domenica di Pentecoste, il Papa ha usato due immagini per spiegare il ruolo dello Spirito Santo con noi: come "maestro" e, ancora, come "memoria".

Prima di tutto, lo Spirito Santo insegnamenti per superare la distanza che può sembrare esistere tra il messaggio evangelico e la vita quotidiana. Poiché Gesù è vissuto duemila anni fa in situazioni molto diverse, il Vangelo può sembrare inadeguato alle nostre esigenze e ai nostri problemi. Cosa può dire il Vangelo - potremmo chiederci - nell'era di internet, nell'era della globalizzazione?

Ma lo Spirito Santo è "specialista nel colmare le distanze": "collega gli insegnamenti di Gesù con ogni tempo e ogni persona".. Attualizza l'insegnamento di Gesù, risorto e vivo, di fronte ai problemi del nostro tempo.

È il modo in cui lo Spirito "ricorda" (riporta al cuore) le parole di Cristo. Prima della Pentecoste, gli apostoli avevano ascoltato Gesù molte volte, ma lo avevano capito poco. Anche noi: lo Spirito Santo ci fa ricordare e capire: "Si passa dal 'sentito dire' alla conoscenza personale di Gesù, che entra nel cuore. E così lo Spirito cambia la nostra vita: "Fa sì che i pensieri di Gesù diventino i nostri pensieri"..

Ma senza lo Spirito, avverte Francesco, la fede diventa smemorata, si perde la memoria viva dell'amore del Signore, magari a causa di uno sforzo, di una crisi, di un dubbio. Per questo, propone il Papa, dobbiamo invocare spesso lo Spirito: "Vieni, Spirito Santo, ricordami Gesù, illumina il mio cuore".

La povertà che libera

Il 13 giugno Francesco ha pubblicato il suo Messaggio per la 6ª Giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà nello stesso giorno il prossimo novembre. Il motto riassume l'insegnamento e la proposta. "Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr. 2 Cor 8,9)". È una provocazione salutare, dice Francesco, "per aiutarci a riflettere sul nostro modo di vivere e sulle tante povertà del momento presente".

Anche nell'attuale contesto di conflitti, malattie e guerre, Francesco evoca l'esempio di San Paolo, che organizzava collette, ad esempio a Corinto, per curare i poveri di Gerusalemme. Si riferisce in particolare alle collette della Messa domenicale. "Su indicazione di Paul, ogni primo giorno della settimana raccoglievano ciò che erano riusciti a risparmiare e tutti erano molto generosi".. Per lo stesso motivo, anche noi dobbiamo esserlo, come segno dell'amore che abbiamo ricevuto da Gesù Cristo. "È un segno che i cristiani hanno sempre portato avanti con gioia e senso di responsabilità, affinché a nessuna sorella o fratello manchi il necessario".come testimonia san Giustino (cfr. Le prime scuse, LXVII, 1-6).

Così il Papa ci esorta a non stancarci di vivere la solidarietà e l'accoglienza: "Come membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fraternità e solidarietà. E come cristiani, troviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire".. Di fronte ai poveri è necessario rinunciare alla retorica, all'indifferenza e all'abuso dei beni materiali. Non si tratta di una semplice assistenza. Né l'attivismo: "Non è l'attivismo che salva, ma l'attenzione sincera e generosa che ci permette di avvicinarci a un povero come a un fratello che mi tende la mano per aiutarmi a risvegliarmi dal letargo in cui sono caduto.".

Per questo motivo, nelle parole impegnative della sua esortazione programmatica aggiunge Evangelii gaudium: "Nessuno dovrebbe dire di stare lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano una maggiore attenzione ad altre questioni. È una scusa frequente negli ambienti accademici, aziendali o professionali, e persino ecclesiali. [...] Nessuno può sentirsi esente dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale". (n. 201).

Il Vescovo di Roma conclude sottolineando due tipi di povertà molto diversi tra loro: "C'è una povertà - la fame e la miseria - che umilia e uccide, e c'è un'altra povertà, la sua povertà - quella di Cristo - che ci libera e ci rende felici".

Il primo, dice, è figlio dell'ingiustizia, dello sfruttamento, della violenza e dell'ingiusta distribuzione delle risorse. "È una povertà disperata, senza futuro, perché imposta da una cultura dell'usa e getta che non offre prospettive né vie d'uscita..

Questa povertà, spesso estrema, si ripercuote anche su "la dimensione spirituale che, sebbene spesso trascurata, non per questo non esiste o non conta"..

Si tratta, infatti, di un fenomeno purtroppo frequente nelle attuali dinamiche del profitto senza il contraltare - che dovrebbe venire prima e che non si oppone al profitto equo - del servizio alle persone.

E questa dinamica è inarrestabile, come descrive Francis: "Quando l'unica legge è quella del calcolo dei profitti alla fine della giornata, allora non c'è più alcun freno alla logica dello sfruttamento delle persone: gli altri sono solo mezzi. Non ci sono più salari equi, non ci sono più orari di lavoro equi e si creano nuove forme di schiavitù, subite da persone che non hanno alternative e devono accettare questa velenosa ingiustizia per ottenere il minimo per il loro sostentamento"..

Quanto alla povertà che libera (la virtù del distacco o povertà volontaria), essa è il frutto dell'atteggiamento di distacco che ogni cristiano deve coltivare: "La povertà che libera, invece, è quella che ci viene presentata come una scelta responsabile per alleggerire la zavorra e concentrarsi sull'essenziale"..

Il Papa osserva che oggi molti cercano di prendersi cura dei piccoli, dei deboli e dei poveri, perché lo considerano un loro bisogno. Lungi dal criticare questo atteggiamento, lo valorizza apprezzando il ruolo educativo dei poveri nei nostri confronti: "L'incontro con i poveri ci permette di mettere fine a tante ansie e paure inconsistenti, per arrivare a ciò che conta davvero nella vita e che nessuno può rubarci: l'amore vero e gratuito. I poveri, in realtà, più che essere oggetto della nostra elemosina, sono soggetti che ci aiutano a liberarci dai vincoli dell'inquietudine e della superficialità".

Il servizio della teologia

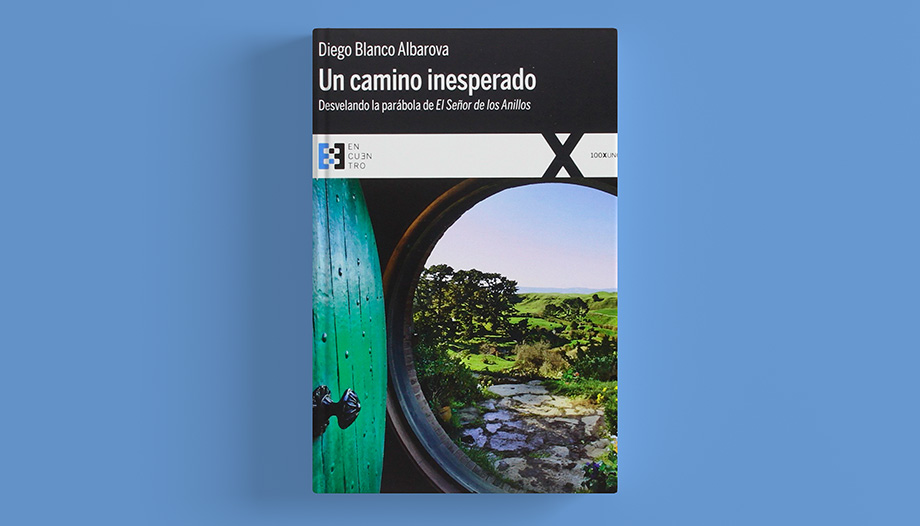

Un terzo tema, di particolare interesse per gli educatori cristiani, è quello della teologia come servizio. In un discorso in occasione del 150° anniversario della rivista teologica La Scuola CattolicaIl Papa ha evidenziato tre aspetti importanti di come la teologia deve essere intesa oggi.

In primo luogo, la teologia è un servizio alla fede viva di tutta la Chiesanon solo sacerdoti, religiosi o insegnanti di religione. Tutti abbiamo bisogno di questo lavoro, che consiste in "interpretare la fede, tradurla e ritradurla, renderla comprensibile, esporla con parole nuove [...], lo sforzo di ridefinire il contenuto della fede in ogni epoca, nel dinamismo della tradizione".. È importante, sottolinea Francesco, che i contenuti della predicazione e della catechesi siano "capace di parlarci di Dio e di rispondere alle domande di senso che accompagnano la vita delle persone e che spesso non hanno il coraggio di porre apertamente"..

Come conseguenza del primo punto, il Papa sottolinea: "Il rinnovamento e il futuro delle vocazioni è possibile solo se ci sono sacerdoti, diaconi, consacrati e laici ben formati".Questo implica un insegnamento che è sempre accompagnato dalla vita di colui che insegna, dalla sua generosità e disponibilità verso gli altri, dalla sua capacità di ascolto (e anche, aggiungerei, in relazione al tema precedente, dal suo personale distacco dai beni). E questo implica un insegnamento che è sempre accompagnato dalla vita di colui che insegna, dalla sua generosità e disponibilità verso gli altri, dalla sua capacità di ascolto (e anche, mi permetto di aggiungere, collegandomi al tema precedente, dal suo personale distacco dai beni).

In terzo e ultimo luogo, come conseguenza di quanto detto sopraLa teologia è al servizio dell'evangelizzazione.Il lavoro del teologo si basa sul dialogo e sull'accettazione. Sullo sfondo c'è l'azione dello Spirito Santo nel teologo e nei suoi interlocutori. Francesco traccia in pochi tratti un profilo del teologo e della teologia del nostro tempo.

Il teologo deve essere"Un uomo spirituale, umile di cuore, aperto alle infinite novità dello Spirito e vicino alle ferite dell'umanità povera, scartata e sofferente". È così, dice, perché senza umiltà non c'è compassione o misericordia, non c'è capacità di incarnare il messaggio del Vangelo, non c'è capacità di parlare al cuore e quindi non c'è capacità di raggiungere la pienezza della verità a cui lo Spirito conduce.

La teologia deve vivere nei contesti e rispondere ai bisogni reali della gente. Questo, dice Francesco come in altre occasioni, è contrario a una teologia di "scrivania", e significa la capacità di "accompagnare i processi culturali e sociali, in particolare le transizioni difficili, assumendo anche la responsabilità dei conflitti"..

Come si vede, il Vescovo di Roma continua a tenere d'occhio la situazione attuale, che è complicata su più fronti. In ogni caso, aggiunge che "Dobbiamo guardarci da una teologia che si esaurisce nella disputa accademica o che guarda all'umanità da un castello di vetro". (cfr. Lettera al Gran Cancelliere della Pontificia Università Cattolica Argentina, 3-III-2015).

La teologia deve servire a dare vita e sapore, oltre che conoscenza, alla vita cristiana; a evitare la tiepidezza e a promuovere il discernimento sinodale a partire dalle comunità locali, in dialogo con le trasformazioni culturali.

Carisma e gerarchia nell'Opus Dei, due dimensioni della stessa realtà. Il rapporto tra i doni dello Spirito Santo nella Chiesa

Carisma e gerarchia nell'Opus Dei, due dimensioni della stessa realtà. Il rapporto tra i doni dello Spirito Santo nella Chiesa