"Mi piace vedere la santità nel popolo paziente di Dio: nei genitori che crescono i loro figli con tanto amore, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare a casa il pane: questa citazione da Gaudete et exsultate di Papa Francesco può essere applicata a Sant'Isidoro Labrador e a sua moglie, Santa Maria del Capo.

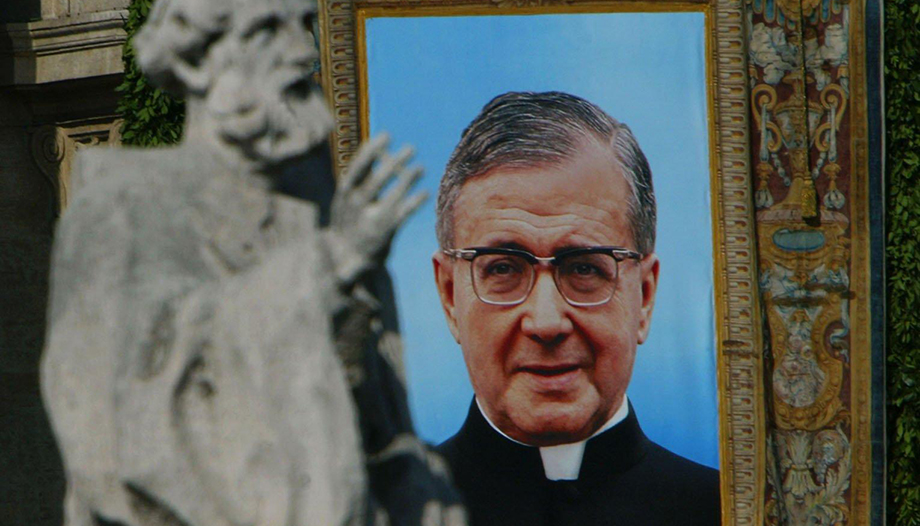

La figura di sant'Isidoro, la cui canonizzazione risale a 400 anni fa, emerge con forza e piena attualità quasi dieci secoli dopo.

Laico, marito e padre di famiglia, lavoratore..., sono le caratteristiche di questo Il "santo della porta accanto". sono stati riscoperti, non solo a Madrid, dove riposano le sue spoglie, ma anche nei molti luoghi del mondo in cui la devozione a Sant'Isidoro sopravvive ancora.

Una devozione quasi millenaria

Come sottolinea Joaquín Martín Abad, dottore in teologia, canonico della Cattedrale dell'Almudena e cappellano maggiore del Monastero Reale dell'Incarnazione di Madrid, per Omnes, "La devozione a sant'Isidoro è iniziata fin dall'inizio per tradizione orale. Fu quarant'anni dopo la sua morte che la popolazione di Madrid divenne collettivamente consapevole che Isidro, nome apocopato di Isidoro, era vissuto come un santo. E quarant'anni dopo la sua morte, come narrato nella Codice Giovanni Diacono Dopo un secolo e mezzo, furono i madrileni a procedere all'esumazione dal cimitero e alla traslazione del suo corpo, poi scoperto incorrotto, nella chiesa di San Andrés dove era stato battezzato".

Conoscitore della figura del santo patrono degli agricoltori, Martín Abad sottolinea che "La narrazione del codice è dettagliata e ci dice che questo trasferimento è stato fatto 'senza autorità pastorale', spontaneamente. Fino all'undicesimo e persino al dodicesimo secolo, il elevatio corporisl'esumazione dal suolo per innalzare il corpo su un altare, e la traslatio corporisIl trasferimento dal cimitero all'interno di una chiesa, se effettuato dal vescovo diocesano con il permesso dell'arcivescovo metropolitano e del consiglio provinciale, equivaleva a una canonizzazione locale. In questo caso, poiché è stato fatto senza autorità ecclesiastica, questo stesso fatto è diventato una difficoltà per la sua canonizzazione precoce da parte del Papa, poiché la canonizzazione è avvenuta solo cinque secoli dopo. Tuttavia, fin dall'inizio del trasferimento dal cimitero di San Andrés alla sua chiesa, il popolo e il clero di Madrid lo consideravano già santo"..

Questa prima devozione si diffuse rapidamente. "La vita e i miracoli del santo erano persino inclusi nei libri dei santi. Dopo la beatificazione da parte di Papa Paolo V nel 1619 e la canonizzazione da parte di Gregorio XV nel 1622, con gli sforzi insistenti del consiglio di Madrid e dei re Filippo II, III e IV, e dell'arcivescovado di Toledo, il culto della santa si diffuse in tutto il regno di Spagna e in tutti i suoi regni, in tutta Europa e soprattutto in America e in Asia, dove questa devozione fu portata dai missionari spagnoli. Da allora, molte associazioni sono state sotto il suo patrocinio, e ci sono città e diocesi con lo stesso nome di "San Isidro" in Argentina e Costa Rica. Fu Papa Giovanni XXIII che, nel 1960, su richiesta del cardinale Pla y Deniel, arcivescovo di Toledo, dichiarò Sant'Isidoro patrono degli agricoltori spagnoli"..

Il codice di Giovanni Diacono

Uno dei più antichi documenti che riportano la vita del santo agricoltore si trova nella nota Codice Giovanni Diaconodel 1275.

Questo codice, nota Jiménez Abad, "racconta dei miracoli che Sant'Isidoro operò durante la sua vita e, per sua intercessione, dopo la sua morte. Le cinque durante la sua vita: quella dei piccioni affamati che davano loro il grano che poi si moltiplicava; quella dei buoi che aravano con lui; quella del suo asino e del lupo che non lo attaccava; quella della pentola che sua moglie diceva essere vuota eppure c'era abbastanza da dare ai poveri che la chiedevano; e quella della confraternita, in cui si moltiplicava anche il cibo per tutti".

Accanto a questo documento, la Bolla di Benedetto XIII pubblicata nel 1724, un secolo dopo la canonizzazione, "...".L'autore registra questi miracoli e, d'altra parte, ignora le bufale esistenti sul santo, inventate nel XVI secolo, e fissa la data della sua morte "intorno all'anno 1130". Poiché vi è consenso sull'anno di nascita (1082 circa), Sant'Isidoro sarebbe morto prima del suo cinquantesimo compleanno, e non all'età di novant'anni come volevano coloro che associano Sant'Isidoro al pastore che guidò Alfonso VIII e le sue truppe nella battaglia di Navas de Tolosa. E questa età, inferiore ai cinquant'anni al momento della morte, è ora confermata dallo studio medico legale della TAC. Quindi il toro aveva e ha ragione"..

Il santo che ti guarda

Martín Abad è prelato onorario del Papa dal 1998 e, in quest'anno 2022, è stato promotore di giustizia nel Tribunale delegato per i diritti umani. recognitio canonica e l'esposizione pubblica del corpo incorrotto di Sant'Isidro Labrador, esposizione che ha avuto luogo lo scorso maggio in occasione della celebrazione del Giubileo, che non si svolgeva dal 1985, quando si è celebrato il primo centenario della creazione della Diocesi di Madrid.

Come spiega Martín Abad, "Il Cardinale Osoro, Arcivescovo di Madrid, ha nominato un tribunale per il processo di esumazione, riconoscimento canonico ed esposizione del corpo di Sant'Isidoro, composto dal Delegato Episcopale, dal Promotore di Giustizia, da un Notaio, da quattro esperti forensi e da due testimoni. Questo tribunale era presente: alla prima apertura dell'urna, il 12 gennaio; il 26 febbraio, quando è stata effettuata una TAC, i cui risultati saranno resi pubblici presso la Facoltà di Medicina dell'Università Complutense il 28 novembre; anche il 25 aprile e il 21 maggio, quando il corpo è stato esposto al pubblico fino al 29 maggio; in quei giorni circa centomila visitatori sono venuti a venerarlo.

Come Promotore di Giustizia, quando ho esaminato il corpo incorrotto del Santo con il tribunale, sono rimasto colpito non solo dallo stato di conservazione di tutto il corpo, poiché il suo scheletro è ricoperto da tessuti molli, carnosi ed epidermici, ma, soprattutto, dal fatto che le orbite oculari non sono vuote, poiché i bulbi oculari e le iridi di ciascuno di essi sono perfettamente conservati, in modo tale che guardandolo faccia a faccia sembrerebbe addirittura che avrebbe potuto guardarvi".

Lo stato di conservazione del santo, infatti, è stato oggetto di studio e di ammirazione da parte di devoti e non, fin dalle prime aperture della bara.

In questo senso, anche Joaquín Martín Abad sottolinea che ".Nel 1504, quando Juan de Centenera verificò la completezza del corpo, lo descrisse in uno stato di incorruzione: "in ossa e carne", e questa è la prima descrizione scritta conosciuta. Un vero e proprio presagio"..

Il Santo nella vita ordinaria

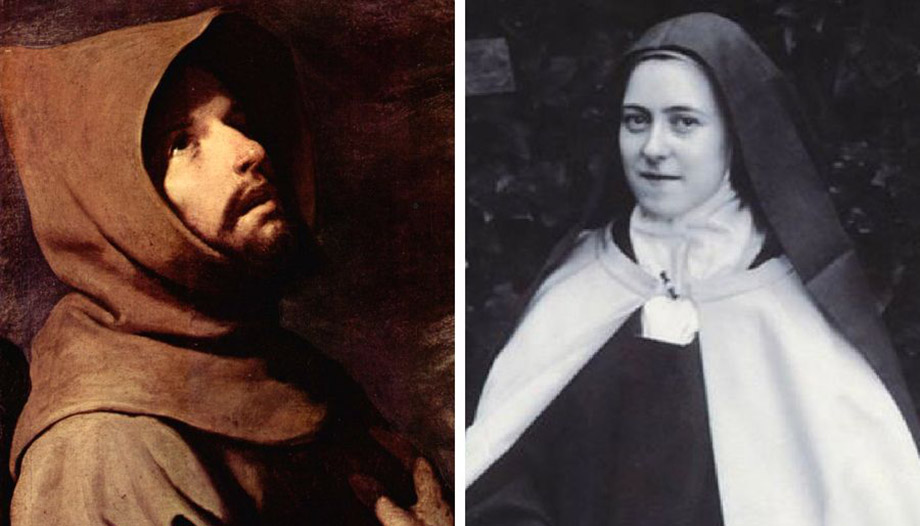

Sant'Isidoro Labrador è stato canonizzato nel 1622 insieme a Sant'Ignazio di Loyola, San Francesco Saverio, San Filippo Neri e Santa Teresa di Gesù. Era l'unico laico in un gruppo di illustri religiosi.

Sebbene la santità nella vita ordinaria sia stata una costante della Chiesa fin dalle sue origini, l'invito a riscoprire la vocazione universale alla santità vissuta oggi con la massima naturalezza, fa emergere la figura di sant'Isidoro, laico, lavoratore, padre di famiglia, come modello pienamente contemporaneo.

Questo aspetto viene sottolineato da Joaquín Martín Abad quando ricorda che "San Isidro è un modello di lavoratori. C'è una diffusa distorsione di ciò che il codice ci dice. Il santo lavorava, in compagnia della moglie, dando a Dio ciò che gli appartiene e ai suoi vicini la dovuta fraternità, come è dipinto sulla cassa funeraria in cui fu conservato il suo corpo dalla fine del XIII o dall'inizio del XIV secolo fino al XVIII secolo, cassa che si può vedere in una cappella del deambulatorio della cattedrale dell'Almudena.

Quando fu accusato di non lavorare perché pregava, il suo datore di lavoro, andando a rimproverarlo, "vide improvvisamente nello stesso campo, per disegno della potenza divina, due gioghi di buoi bianchi che aravano accanto al servo di Dio, arando il campo con rapidità e determinazione". E poiché in seguito alcuni artisti dipinsero nello stesso quadro Sant'Isidoro che pregava e gli angeli con i buoi che aravano, ciò fece nascere falsamente la convinzione che, mentre lui pregava, altri lavoravano per lui. Ma non è stato così. Sant'Isidoro prima pregava e poi arava. Stava adempiendo ai doveri di Dio e ai doveri del suo lavoro.

La santità di Sant'Isidro, contadino laico in una cittadina minuscola come la Madrid di allora, in un angolo dell'arcivescovado di Toledo, è la santità nell'ordinario, l'eroismo delle virtù nella vita quotidiana. Un buon lavoratore, uno splendido marito e padre di famiglia"..

Come ha sottolineato l'arcivescovo di Madrid all'apertura dell'Anno Santo di Sant'Isidoro: "È urgente promuovere il valore e la dignità della famiglia, difendere il lavoro dignitoso, prendersi cura della terra... Sant'Isidoro non era un teorico di queste realtà, ma un testimone cristiano dell'importanza di queste realtà nella vita dell'uomo, nella sua dignità di figlio di Dio".

Un modello di santità matrimoniale che si riflette anche nell'iconografia e nel luogo in cui si venerano le spoglie della santa coppia.

Nella collegiata di San Isidro "Colpisce il fatto che il sarcofago con il corpo incorrotto di Sant'Isidoro e l'urna con le reliquie di sua moglie, Santa Maria de la Cabeza, siano integrati al centro della pala d'altare della chiesa", Martin Abad sottolinea che. Aggiunge, "Lo stesso sguardo ci fa capire che il matrimonio dei santi è esemplare per tutti coloro che sono uniti da questo sacramento. E, stando insieme sulla pala d'altare, mostrano la fedeltà che hanno mantenuto in vita, perché questa fedeltà è stata perpetuata in questo modo, facendo esporre le reliquie dei due nello stesso luogo. L'amore vero nel matrimonio è per sempre, perché l'amore che non è per sempre non è autentico. Inoltre, l'amore coniugale è un processo in cui c'è sempre spazio per altro"..

L'anno giubilare di Sant'Isidoro

Il 15 maggio 2022, una Santa Messa presieduta dal cardinale arcivescovo di Madrid, monsignor Carlos Osoro, e celebrata nella collegiata che ospita le spoglie del santo e di sua moglie, ha aperto l'Anno Santo di Sant'Isidoro.

Da allora, molti fedeli e devoti del santo agricoltore passano per la Reale Basilica Collegiata di Sant'Isidoro e possono salire alla cappella, dove possono pregare davanti alla cassa contenente il corpo incorrotto di Sant'Isidoro e alla teca contenente le reliquie di sua moglie, Santa Maria de la Cabeza.

Recandovi in pellegrinaggio potrete ricevere l'indulgenza plenaria soddisfacendo le consuete condizioni stabilite dalla Chiesa, e potrete persino ottenere un documento di accreditamento del vostro pellegrinaggio.

Un momento per promuovere la devozione alla famiglia del santo contadino e per seguire il suo esempio di santità nella vita quotidiana nove secoli dopo.

Papa Francesco inizia la catechesi sul discernimento

Papa Francesco inizia la catechesi sul discernimento