Prima parte dell'articolo

La già citata trilogia nazionale polacca di Sienkiewicz- Sangue e fuoco, L'alluvione, Un eroe polaccoè per molti la più grande opera dello scrittore. Si tratta di tre romanzi storici conditi con figure di fantasia. Ciò che più colpisce è la profonda conoscenza della storia polacca del XVII secolo - Sienkiewicz si è documentato metodicamente -, l'uso di una lingua bella e arcaica, l'appassionata storia d'amore che vi si trova, nonché la loro pubblicazione periodica in capitoli sulla rivista Słowo tra il 1883 e il 1886. Sono romanzi storici e, poiché per molti la storia è fatta dalle guerre, c'è una continua presenza di scene di battaglia, con spiegazioni dei motivi, descrizione dei paesaggi e presentazione psicologica dei personaggi. Sono rappresentati i momenti più importanti della storia della Polonia nel XVII secolo, i suoi eroi nazionali, i nobili e i cavalieri. Il tutto all'insegna del motto "rafforzare i cuori", ovvero Sienkiewicz intende incoraggiare i suoi lettori a difendere la patria nel XIX secolo come fecero i loro antenati due secoli prima.

Nel sangue e nel fuoco - Ogiem i mieczem (1883-1884) è un romanzo storico dell'epoca delle guerre cosacche e dell'Ucraina nella regione del Dniepr, negli anni 1648-1654. La perdita di quella che avrebbe potuto essere la Repubblica delle Tre Nazioni (Polonia, Lituania e Ucraina). Il primo grande successo di Sienkiewicz, che già lo poneva in cima alla lista degli scrittori di prosa polacchi. La storia d'amore del nobile militare Skrzetuski riempie l'intera narrazione con il rapimento dell'amata - tema che ripete nelle sue opere - con la sua continua ricerca e il lieto fine: "Il re paga molto bene i servizi, ma il Re dei re li paga con il migliore dei doni". Sienkiewicz vede la donna come un dono, un dono del cielo.

Il Potop (1884-1886), che racconta la storia della lotta contro l'invasione svedese e la difesa nella fortezza-santuario di Jasna Góra a Częstochowa nel 1655. I capitoli tanto attesi e la loro sorprendente diffusione e lettura risvegliarono la coscienza patriottica dei contadini. Ricordiamo che all'epoca il 10% della popolazione era nobile e aveva una profonda consapevolezza della propria identità polacca. Gli altri, i contadini, provenivano dalle campagne e non si preoccupavano più di tanto della presenza dei russi, dei prussiani o degli austriaci, purché fosse loro permesso di vivere bene e con le loro abitudini. Ma leggere L'alluvione ha risvegliato in molti di loro la propria identità, tanto da fargli dire a Sienkiewicz: ci hai fatto diventare polacchi!

Pubblicare un capitolo dopo l'altro del L'alluvioneLo scrittore lotta contro la devastante malattia dell'amata moglie Maria, che muore nell'ottobre 1885 all'età di trentuno anni al Balneario de Reichenhall in Baviera. Henryk è sconvolto ma deve continuare a scrivere, secondo il filo della narrazione, pagine piene di speranza.

Un eroe polacco (1887-1888) il titolo originale è Pan Wołodyjowski (onorevole Wołodyjowski). Racconta la storia di questo cavaliere militare nella guerra di Turchia e si conclude con la vittoria di Sobieski sui turchi a Chocim (1673). Poiché l'allora repubblica di Polonia aveva un re eletto dai nobili, cosa unica in Europa, Jan III Sobieski fu eletto re e sconfisse nuovamente i turchi nella battaglia di Vienna (1683), e parafrasando Giulio Cesare disse: venimus, vedimus, Deus vicit. Tuttavia, in quest'ultima parte della sua trilogia, Sienkiewicz racconta meno di una storia e disegna invece un romanzo d'avventura.

La trilogia ha dato ai lettori polacchi un rafforzamento dei loro cuori, delle loro speranze per la ripresa del loro Stato, una lezione artistica di patriottismo, una fede nel valore dell'uomo e dell'eroismo. Nelle sue storie, le persone comuni diventano eroi da imitare, difensori della giustizia, vincitori dei nemici, uomini di preghiera e di fede cristiana, pii osservanti della legge di Dio e della Chiesa. Grazie alla Trilogia, Sienkiewicz iniziò a essere una grande figura nazionale, diventando un'autorità letteraria e politica riconosciuta, tanto che alcuni lo consideravano il leader spirituale della nazione. Nessuno ha saputo meglio interpretare il senso di orgoglio nazionale dei lettori polacchi di tutte le classi e generazioni. I suoi libri erano molto letti allora e lo sono ancora oggi. La trilogia è una lettura scorrevole, che si legge con piacere e senza sforzo.

Quo vadis

È interessante pensare a come si compone un libro, un'opera classica della letteratura. Non si tratta solo di qualcosa di materiale o di un supporto elettronico in molti dei suoi diversi formati. Un'opera letteraria esiste davvero quando una persona la legge e la sperimenta. Per questo motivo esistono tante letture e interpretazioni quanti sono i lettori. Ognuno di noi ricorda un momento della propria vita in cui ha letto un'opera della letteratura mondiale che lo ha profondamente commosso.

Il mio primo ricordo di Quo vadis risale al giugno 1975, un mese di molti esami del mio terzo anno di matematica all'Università Complutense di Madrid. In quel periodo stavo lottando personalmente con la materia Statistica matematica, che sono riuscito a superare a giugno. Questo conferma che lo studio, oltre a essere un compito dell'intelligenza, è soprattutto uno sforzo della volontà di apprendere. Studiavo molto in una biblioteca dove c'era uno studente di giurisprudenza che leggeva Quo vadis senza fermarsi. -Non hai gli esami a giugno? - Sì, ma non riesco a smettere di leggere questo romanzo. Giunsi alla conclusione che la legge poteva essere superata senza studiare e che questo romanzo doveva essere appassionante.

L'inverno del 1995 a Cracovia è stato il più freddo che abbia mai trascorso in Polonia. Per diversi mesi il termometro ha oscillato tra i meno venti e i meno dieci. Ricordo un giorno in cui c'erano meno cinque per tutto il giorno ed è stato fantastico. In quel periodo il riscaldamento dell'accademia studentesca in cui vivevo si ruppe e, finché non si decise di acquistare una stufa elettrica, rimase freddo per due settimane. Ero in camera mia, seduta alla scrivania, con cappotto, guanti, cappello di lana e doppi calzini ai piedi, e leggevo in polacco per la prima volta in vita mia, Quo vadis. Il direttore della casa arrivò con un termometro e disse: "Padre, non può lamentarsi, la sua stanza è a zero gradi, né calda né fredda. Non mi importava, perché ero assorto nella mia stanza, assorbito da Quo vadis. Una lettura emozionante. Ma lasciamo i ricordi personali e torniamo all'articolo.

Con l'esperienza della trilogia e il suo successo, Sienkiewicz cambia l'ambientazione: invece della storia della Polonia nella seconda metà del XVII secolo, andiamo a Roma, negli ultimi anni dell'imperatore Nerone (63-68). Tuttavia, il sistema funziona allo stesso modo: storia reale e storia di fantasia si intrecciano in un filo d'amore che dà continuità, coerenza e tensione alla lettura.

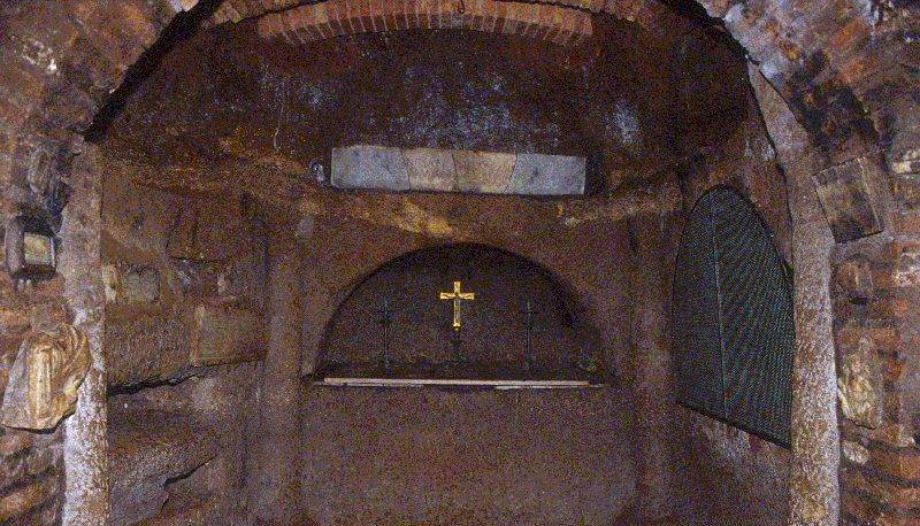

Quo vadis Secondo una tradizione leggendaria, durante la persecuzione di Nerone contro i cristiani, Pietro stava fuggendo da Roma lungo la via Appia. Poi vide il Signore risorto che andava nella direzione opposta, verso Roma, e gli disse: "Dove vai? Quo vadis, Domine? Al che Gesù risponde: "Sarò crocifisso a Roma una seconda volta perché avete abbandonato il mio gregge". Vergognandosi della sua codardia, Pietro torna a Roma per affrontare il suo destino: il martirio.

Quo vadis racconta magistralmente com'era Roma nel primo secolo. Il filo conduttore storico del romanzo si concentra sulla persona dell'imperatore romano Nerone, nonché sulla persecuzione e sulla diffusione della fede cristiana. Viene presentato il contrasto tra l'Impero romano e i primi cristiani. C'è un contrasto tra la dissolutezza pagana del palazzo imperiale e la forza delle ragioni morali dei seguaci di Cristo, che sarebbero poi diventate la base per la costruzione della civiltà europea.

La trama principale del romanzo è la storia d'amore tra Marco Vinicio e Lidia. Appartengono a due mondi separati: Vinicius è un patrizio romano, membro dell'esercito, Lygia appartiene a una tribù barbara ed è ostaggio di una famiglia romana e cristiana. L'intreccio amoroso, logicamente fittizio, ha un'influenza decisiva sullo sviluppo dell'azione in cui la fuga di Ligia, la ricerca dell'amata da parte di Vinicius, il tentato rapimento, la trasformazione e il battesimo di Vinicius e la miracolosa salvezza di Ligia nel circo sono i momenti salienti. Il punto culminante della trama è il confronto di Ursus, protettore di Lygia, con il toro. La vittoria dell'uomo sull'animale nell'arena del circo simboleggia il lieto fine della trama, poiché Lidia, Vinicio e lo stesso Ursus sono ora nelle mani del popolo romano. Si tratta di un evento chiave, perché proprio in quel momento il popolo volta le spalle a Nerone e si dichiara a favore dei cristiani.

Un personaggio importante nell'opera è Petronio, un patrizio romano, stretto consigliere di Nerone, che è un esempio del gusto e dell'eleganza dell'antichità classica. arbiter elegantiaePetronio simboleggia la cultura classica del passato, grandiosa rispetto a quella che regna durante il governo di Nerone, una cultura in costante declino. In una lotta costante tra la vita e la morte, Petronio critica l'idea dell'imperatore e perde.

Il personaggio più tragico e comico è Chilon Chilonides, un sofista scettico e privo di principi morali. Si finge cristiano per tradirli. Vende come schiavi la famiglia di Glauco, un medico cristiano di origine greca che, anch'egli tradito, muore da martire perdonando Chilone. Grazie a questo esempio, lo spregevole sofista subì un cambiamento radicale e infine morì sulla croce in difesa di coloro che aveva tradito: i cristiani.

In questo grande romanzo, vale la pena di notare quanto sia ben rappresentata e scritta la Roma del primo secolo. Sienkiewicz era molto ben documentato. C'è un grande elogio della grandezza dell'Impero Romano, con le sue virtù e i suoi difetti. In secondo luogo, come descrive bene i primi cristiani. Uomini e donne appassionati di Cristo: in loro sono ammirevoli le virtù della giustizia, dell'onore e della dignità, della purezza e della povertà. Erano cristiani che credevano e pregavano. In una bella recensione di questo romanzo l'autore si chiede se la descrizione di questi primi cristiani, della loro vita esemplare, sia davvero un'invenzione di Sienkiewicz o se sia realmente accaduta.

È una narrazione piena di valori cristiani. Forse il primo di questi è l'amore tra Vinicius e Lygia. Vinicius, che ha conosciuto Lygia nella famiglia romana di cui è ostaggio, ospite e persino parente, si innamora perdutamente. Vuole possederla abusando di lei nelle orge di Nerone, ma Lygia non vuole. Vinicius scopre gradualmente di amare Lygia perché in lei c'è un segreto, qualcosa che la rende forte, pura, giusta. Vinicius scopre il grande segreto di Lygia: è cristiana. Marco Vinicio cerca disperatamente Lygia e vuole conquistare il suo amore, così inizia a conoscere il cristianesimo. Ciò che scopre lo stupisce: un mondo completamente nuovo, un nuovo modo di pensare, di vivere e di trattare le persone. Vinicius, cercando e amando Lygia, è come se inconsciamente cercasse e amasse il suo segreto: Gesù Cristo.

Per chi non ha ancora letto Quo vadisConsiglio la lettura del capitolo VIII, tre pagine nella mia versione polacca, che in una lettura piacevole richiede dieci minuti, e del capitolo XXXIII, cinque pagine, circa quindici minuti, che è una mancanza fondamentale, ma vorrei confermare che essendo un romanzo di letteratura classica è anche un romanzo di profondi valori cristiani. Il capitolo ottavo descrive l'impressione di Akte, l'ex amante di Nerone, quando vede Lygia in preghiera, che si trova in una situazione disperata. Akte non ha mai visto nessuno pregare in questo modo e sente che sta rivolgendo le sue parole a Qualcuno che la vede e che solo Lui può aiutarla.

Nel capitolo trentatré c'è una dichiarazione d'amore tra Vinicio e Lidia insieme agli apostoli Pietro e Paolo. Alcuni cristiani criticano aspramente Lygia per essersi innamorata di un pagano, ma "Pietro si avvicinò e le disse: 'Lygia, lo ami davvero per sempre? C'è stato un momento di silenzio. Le sue labbra cominciarono a tremare come quelle di un bambino che sta per scoppiare in lacrime e che, sapendo di essere colpevole, si rende conto allo stesso tempo di dover riconoscere la propria colpa. -Rispondetemi! insistette l'apostolo. Poi, umilmente, con voce tremante e sussurrando, si inginocchia davanti a Pietro: "Sì, è così..." Vinicius nello stesso momento si inginocchia anche lui davanti a lei. Pietro stese le mani e le pose sul loro capo, dicendo: "Amatevi gli uni gli altri nel Signore e per la sua gloria, non c'è peccato nel vostro amore".

La narrazione si conclude con la morte di Nerone e l'epitaffio finale: "E così Nerone passò come passano il vento e la tempesta, il fuoco e le pestilenze, ma la Basilica di San Pietro continua a dominare la città e il mondo dal colle Vaticano". Dove un tempo si trovava la Porta di Capena, ora si trova una piccola cappella con una debole iscrizione: Quo vadis, Domine?"Una domanda di attualità che Sienkiewicz collega alla Quo vadis, homine?Dove va l'uomo se perde la sua umanità? Ma c'è ancora speranza, e la sofferenza e il martirio dei cristiani hanno portato frutti, così come la sofferenza degli eroi polacchi.

Il romanzo divenne rapidamente un incredibile successo in tutto il mondo. Più di cento edizioni sono state pubblicate in francese e in italiano. Nel 1916, quando Sienkiewicz morì, la tiratura di Quo vadis Solo negli Stati Uniti ha venduto più di 1,5 milioni di copie. È stato tradotto in più di quaranta lingue e ancora oggi gode di una popolarità eccezionale.

La personalità di Sienkiewicz

Molti sostengono che Henryk Sienkiewicz si identifichi strettamente con il personaggio di Petronio, arbiter elegantiaedel suo Quo vadische è realmente esistito. Colto, distante, elegante, un po' scettico, con un gusto per la bellezza, soprattutto nelle donne, ma sempre con modi delicati e rispettosi. Utilizza una critica ironica e umoristica della realtà in cui vive.

Dopo aver completato la trilogia, Sienkiewicz ha pubblicato due romanzi contemporanei: Bez dogmatu - Nessun dogma e Rodzina Połanieckich - La famiglia Polaniecki. Sotto forma di diario, contengono molti dettagli autobiografici. Nessun dogma è il diario dei pensieri di un ricco conte polacco che vive con il padre a Roma, assiduo frequentatore dei salotti europei, esempio di "improduttività slava" nell'analisi costante della bellezza e dello spirito umano.

Recentemente qualcuno mi ha chiesto se Sienkiewicz fosse credente. Non sapevo come rispondergli, né alla domanda se fosse un cattolico praticante, quest'ultima più facile da trovare perché è un fatto empirico. Ciò che emerge chiaramente dalle sue opere è che la storia della Polonia non può essere compresa senza il cristianesimo, così come Sienkiewicz non può comprendere la propria vita senza la fede cattolica e la devozione alla Madre di Dio. Il suo pensiero è cattolico ma teologicamente non pensato. Mi sembra che le correnti filosofiche dell'epoca, di cui era anche un assiduo lettore, lo portassero a uno scetticismo che voleva superare con un volontarismo: voglio credere.

Scrivere in Nessun dogmaSto aspettando uno stato della mia anima in cui possa credere fermamente e senza alcuna mescolanza di dubbi, per poter credere come credevo da bambino. Ho motivazioni nobili, non cerco alcun interesse personale perché sarebbe più comodo per me essere un animale felice e ingrassato (...) In questo grande "non so" della mia anima cerco di soddisfare tutte le norme religiose e non mi considero un uomo insincero. Lo sarei se invece di dire "non lo so" potessi dire: so che non c'è niente. Ma il nostro scetticismo non è un'aperta negazione, è piuttosto un'intuizione dolorosa e sofferta che forse non c'è nulla, è una nebbia fitta che ci avvolge la testa, ci preme sul petto e ci copre dalla luce. Così allungo le mani verso quel sole che brilla attraverso la nebbia. Penso che non sono solo in questa mia situazione, che la preghiera di molti, di molti di coloro che vanno a messa la domenica, potrebbe essere riassunta in queste parole: Signore, disperdi la nebbia!".

La famiglia Polaniecki è una difesa del ruolo sociale della nobiltà e della borghesia, oltre che un'aperta apoteosi del tradizionalismo cattolico. Il protagonista del romanzo è un nobile impoverito che fa affari a Varsavia. Durante la stesura di questo romanzo incontra Maria Romanowska, figlia adottiva di un ricco uomo di Odessa. Henryk ha ora quarantasei anni, Maria diciotto. Entrambe hanno dei dubbi, ma la madre, affascinata dalla lettura di Nessun dogmaHa fatto pressione sulla figlia affinché si sposasse. Il matrimonio ebbe luogo a Cracovia nel 1893 e fu celebrato dal cardinale vescovo di Cracovia. La suocera passò dal fascino di Sienkiewicz alla riprovazione. Si è attivata per ottenere l'annullamento del matrimonio da parte del Vaticano, che è stato ottenuto meno di un anno dopo la cerimonia nuziale. Sienkiewicz ricevette la conferma papale dell'inesistenza del sacramento del matrimonio con dolore e tristezza. La spiacevole avventura di una suocera che fa e disfa è ritratta nelle pagine di La famiglia Polaniecki.

I Crociati

Poco dopo, lo scrittore progettò di visitare i campi di Grunwald - stava scrivendo Krzyżacy - I crociatiLa storia dei Cavalieri Teutonici nel XV secolo - ma non ha ottenuto il permesso dalla polizia prussiana. Incontra invece un'altra Maria: "Una bellissima donna di Wielkopolska, la signorina Radziejewska, che mi fece un'impressione elettrizzante. Lei era una giornalista, allora ventitreenne, Sienkiewicz cinquantatreenne. Era una donna molto bella e intelligente, ma Henryk, pur essendo molto innamorato di lei, scoprì in lei qualche anomalia psichica. Dopo le tristi esperienze del secondo matrimonio, la scrittrice decise di interrompere la relazione. Anni dopo, lo squilibrio di questa quarta Maria fu tragicamente confermato.

La combinazione di avventura cavalleresca e romanticismo si ritrova in I Crociati (1900). Si tratta di un grande dipinto storico con un contenuto più ampio, profondo e accurato di tutte le sue opere precedenti. L'epopea racconta la storia delle lotte polacco-teutoniche, piena di forte sentimento patriottico, ed è la risposta di Sienkiewicz agli abusi prussiani.

L'idea di scrivere I Crociati è nata dalla constatazione degli abusi commessi dalle autorità prussiane nei confronti della popolazione polacca. La più grave fu la crudele persecuzione dei bambini e dei loro genitori a Września, una città vicino all'attuale Poznań, che protestavano contro l'insegnamento della religione in tedesco a scuola. Non era permesso parlare polacco a scuola, ma il fatto che la religione cattolica fosse insegnata in tedesco fu l'ultima goccia per i polacchi. Henryk partecipò attivamente alle azioni di protesta contro di loro. La descrizione finale della vittoriosa battaglia di Grunwald (1410) fece sì che il romanzo venisse adottato fin dall'inizio come opera di attualità politica, e gli eventi storici successivi - con la sconfitta della Germania in entrambe le guerre mondiali - lo resero quasi profetico.

L'ultima Maria e la sua attività sociale

Nel 1904 Sienkiewicz, 58 anni, sposò Maria Babska, 42. Questa donna era sua cugina ed era innamorata di lui da molto tempo, poiché si conoscevano da tempo come parenti. Il matrimonio è stato intimo, solo in compagnia dei propri cari. I Sienkiewicz si riunirono e vissero insieme per dodici anni felici, fino alla morte dello scrittore.

Henryk Sienkiewicz fu un grande operatore sociale, promuovendo e finanziando molte iniziative sociali: musei, fondazioni per la promozione della cultura, della ricerca scientifica o della promozione di giovani scrittori. Promosse santuari per i bambini affetti da tubercolosi e finanziò la costruzione di chiese. Negli ultimi anni della sua vita ha intensificato la collaborazione a progetti sociali con l'aiuto della moglie.

Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale (1914) sorprese Sienkiewicz a Oblęgorek, la sua residenza di palazzo - Dworek - vicino a Varsavia, da dove partì per la Svizzera passando per Cracovia e Vienna. Con la partecipazione di Ignacy Jan Paderewski, organizzò a Vevey il Comitato Generale Svizzero per l'Aiuto alle Vittime della Guerra in Polonia, inviando denaro, medicine, cibo e vestiti al paese devastato dagli eserciti in lotta.

Il suo ultimo grande romanzo: Attraverso la giungla e le steppe.

Il romanzo per i giovani W pustyni i w puszczy - Attraverso la foresta e la steppa (1911) è l'ultimo grande romanzo d'avventura con cui conclude la sua carriera di scrittore durata più di quarant'anni. Questo romanzo d'avventura, che mostra l'influenza di Jules Verne, racconta il viaggio di due bambini rapiti dai musulmani durante la rivolta del Mahdi in Sudan (1881-1885). Riescono a fuggire e ad attraversare l'intero continente africano per poi essere ritrovati, già in punto di morte, da una squadra di soccorso. L'autore utilizza le proprie esperienze di viaggio in Africa. Ha tutta la maestria delle sue grandi opere, molto facile da leggere, soprattutto per i giovani.

L'amore per la patria e la morte in Svizzera

Nel 1905, in risposta a un'intervista rilasciata al giornale parigino Il Corriere EuropeoHa detto: "Dovete amare la vostra patria sopra ogni cosa e pensare prima di tutto alla sua felicità. Ma allo stesso tempo, il primo dovere di un vero patriota è fare in modo che l'idea di patria non solo non si opponga alla felicità dell'umanità, ma ne diventi uno dei fondamenti. Solo a queste condizioni l'esistenza e lo sviluppo della Patria diventeranno una questione di interesse per tutta l'umanità. In altre parole, lo slogan di tutti i patrioti deve essere: per la Patria agli uomini, e non: per la Patria contro gli uomini".

Henryk Sienkiewicz è morto come ha vissuto, lavorando all'estero. La sua ultima opera è un romanzo dell'epoca napoleonica. Legione – Legioniun'opera pubblicata postuma. È morto nella sua residenza temporanea a Vevey, in Svizzera, per un attacco di cuore. Nel 1924, nella Polonia libera, le ceneri dello scrittore furono portate solennemente da Vevey al paese. Le sue spoglie riposano nella Cattedrale di San Giovanni a Varsavia.

Concludiamo sottolineando che il talento letterario di Henryk Sienkiewicz si misura con la sua capacità di usare parole prese in prestito dal linguaggio di epoche passate, con l'uso di termini che rendono unico lo stile di questo scrittore. Inoltre, l'autore della Trilogia ha dato un contributo decisivo alla formazione della coscienza nazionale dei polacchi del XIX secolo. Witold Gombrowicz, noto scrittore e critico della letteratura polacca, scrisse queste parole nel suo Diario (1953 - 1956): "Chi ha letto Mickiewicz di sua spontanea volontà, chi ha conosciuto Słowacki? Ma Sienkiewicz è il vino con cui ci si ubriaca davvero. Qui batte il nostro cuore... e con chiunque parli, un medico, un operaio, un insegnante, un proprietario terriero, un impiegato, incontrerà sempre Sienkiewicz. Sienkiewicz è l'ultimo e più intimo segreto del gusto polacco: il sogno della bellezza polacca".

Henryk Sienkiewicz è tuttora considerato un classico del romanzo storico, uno dei più grandi scrittori della storia della letteratura polacca e uno stilista impareggiabile. Le liste bibliografiche internazionali dimostrano che Sienkiewicz è uno degli scrittori polacchi più popolari al mondo. Le sue opere continuano ad apparire in ristampe e nuove traduzioni.

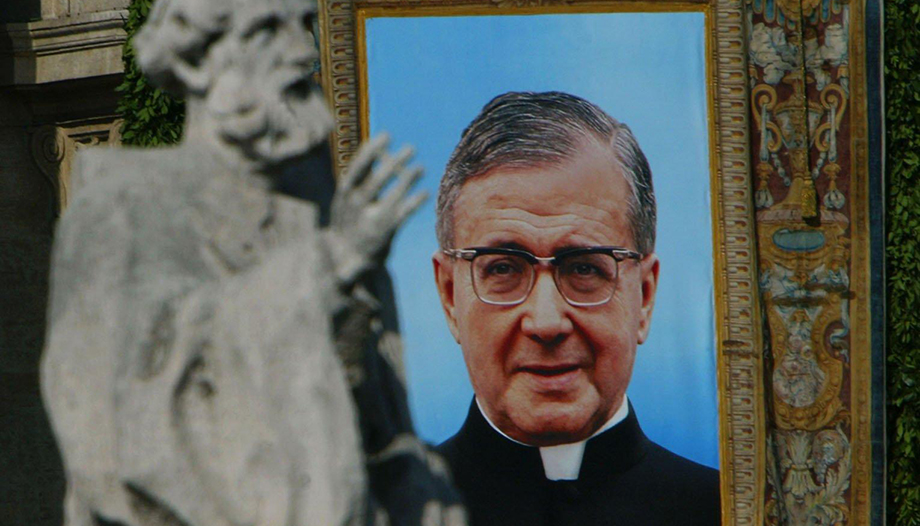

Che cos'è la sinodalità?

Che cos'è la sinodalità? Il Sinodo vuole cambiare la dottrina?

Il Sinodo vuole cambiare la dottrina? Chiavi e rischi di un Sinodo che mira a coinvolgere tutta la Chiesa

Chiavi e rischi di un Sinodo che mira a coinvolgere tutta la Chiesa