Si avvicina la Pentecoste, il 19 maggio, data in cui si celebra la nuova nuovi statuti dell'Università Pontificia Gregoriana. È la più antica e prestigiosa istituzione accademica della Chiesa. Fu fondato da Sant'Ignazio di Loyola nel 1551, come Collegio Romano, e nel 1873, per volere di Papa Pio IX, assunse il nome attuale. Oggi conta quasi 3.000 studenti provenienti da oltre 125 Paesi di tutto il mondo. Non solo sacerdoti diocesani, seminaristi, religiosi e religiose, ma anche, in più di 21%, laici. Nel 1928, Papa Pio XI volle associare alla Gregoriana il Pontificio Istituto Biblico e il Pontificio Istituto Orientale.

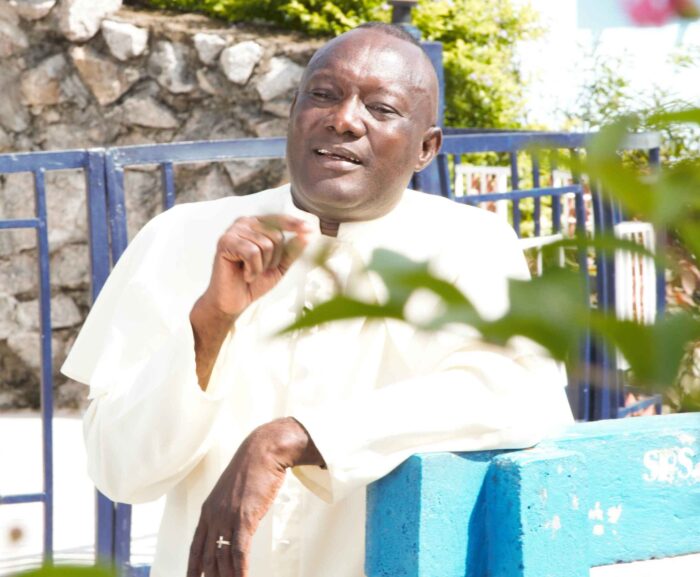

Abbiamo parlato padre Mark Lewis, originario di Miami, dove è nato nel 1959, docente di Storia, rettore della Gregoriana dal settembre 2022, che ci riceve nel suo studio in piazza della Pilotta, nel cuore di Roma.

Quali sono le novità principali dei nuovi statuti e cosa comporteranno?

«Il cambio più importante è l’unificazione dell’Istituto Biblico, dell’Orientale e dell’attuale Gregoriana in una nuova Università integrata, in modo da rendere più agevoli le loro tre missioni. In particolare con l’organizzazione di un’economia di scala, una diversa organizzazione di carattere amministrativo, con la riduzione delle cariche, per esempio un solo rettore invece di tre».

Dunque oltre a facilitare la missione dell’Università ci sarà anche un risparmio economico?

«Speriamo. All’inizio probabilmente no, perché ci sono dei costi di integrazione. Ma per esempio pensiamo di risparmiare a livello di acquisti. Per esempio, abbiamo tre biblioteche, che rimangono con i loro spazi, ma ora ci sono sempre più libri e riviste elettronici; dunque, se possiamo acquistare un unico abbonamento per tutti sarà molto più conveniente. Come pure il fatto di avere un solo economo, con gli acquisti centralizzati. Poco a poco pensiamo di arrivare a questo risparmio necessario».

Lei è rettore della Gregoriana da un anno e mezzo. Quali sono i principali obiettivi del suo mandato?

«Il mio obiettivo, l’ho detto appena nominato, è di lasciare l’Università meglio di come l’ho trovata. Penso che il ruolo del rettore sia quello di guardare al futuro, a distanza di dieci anni, perché il mondo universitario è molto lento, non si cambia direzione immediatamente, e occorre pensare quali sono i bisogni dell’epoca e andare in questa direzione. All’inizio dell’anno ho usato un’immagine rubata dall’hockey ma che si può applicare anche al calcio. Mi hanno parlato di Messi, che ora gioca al Miami; dicono che lui nel primo periodo cammina per il campo e guarda. Dopo un po’ sa più o meno dove arriverà il pallone. E si fa trovare lì. Non è facile, non dico che posso fare questo ma questa è la sfida, pensare dove va la Chiesa, dove va il mondo e come possiamo aiutare entrambi nel futuro. Questo è l’obiettivo».

E le maggiori difficoltà?

«Probabilmente il fatto che un’istituzione accademica come questa, come dicevo, è molto lenta, molto tradizionale. Si dice che la preghiera e la Chiesa sono le cose più lente a cambiare ma penso che il mondo accademico sia sul podio! Si tratta di invitare i docenti e gli studenti a pensare in un altro modo. È una sfida ma se ci riusciremo sarà un’ottima cosa per il futuro».

La Gregoriana è la più antica università pontificia. Forma studenti da tutto il mondo. Come si pone oggi di fronte alle sfide della cultura contemporanea e alla globalizzazione?

«Nel 1551, quando fu fondata, era vista come un collegio, un’università per tutte le nazioni; ma in quell’epoca si parlava di Europa: Germania, Inghilterra, questa era la frontiera.

Poi poco a poco con il successo missionario è venuto un po’ tutto il mondo e adesso abbiamo tanti Paesi da cui provengono gli studenti. Questa è una sfida: creare una comunità universitaria con tante culture. Io vivo qui nella comunità gesuita e anche qui veniamo da tutto il mondo: penso che il nostro esempio, il fatto che siamo abbastanza felici insieme, sia un buon modello per tutti, davvero vediamo il mondo da varie angolazioni e questo è molto importante anche per l’università. È importante per gli studenti venire a Roma e vivere questa esperienza al centro della Chiesa ma anche, tramite i loro compagni di studio, conoscere tutta la Chiesa. Penso che magari qualcuno che viene dagli Stati Uniti può conoscere qualcun altro che viene dal Burundi e poi quando sente notizie di quel paese può dire di conoscere una persona di quel luogo, che dà un po’ più di realtà alla storia e non fa pensare soltanto a un posto lontano. Penso che sia molto importante questo modo di contestualizzare.

L’altra sfida è l’insegnamento della teologia a varie culture. Storicamente era in latino, era eurocentrico ma ora per forza dobbiamo insegnare teologia della liberazione dall’America Latina, la teologia che dialoga con tante religioni orientali, e questo è necessariamente nostro compito. Mi piace questo perché siamo “costituzionalmente” un’università internazionale. Sento tante università degli Stati Uniti che desiderano avere più studenti da tutto il mondo, noi siamo così fin dall’origine».

E come vi trovate ad affrontare il calo demografico e di vocazioni?

«È un’altra sfida perché c’è un calo demografico in Europa e in Nord America ma qui è molto graduale perché accogliamo studenti di tutto il mondo e ci sono Paesi che risentono meno di questo fenomeno. Per esempio, abbiamo sempre più iscritti dal Brasile, in Vietnam pure ci sono molte vocazioni e per questo non ne risentiamo in modo così notevole come qualche seminario nazionale. Però dobbiamo pensare anche che il numero dei seminaristi tende a scendere. La percentuale dei laici non può crescere molto di più semplicemente perché vivere a Roma è un po’ caro per i nostri studenti. Di italiani ne abbiamo, possiamo ospitarli abbastanza bene ma è un po’ più difficile invitare qualcuno dai Paesi in via di sviluppo. Possiamo dare borse di studio ma per vivere non è sufficiente per tanti di loro».

Il Papa ha indicato la strada di una riforma delle università ecclesiastiche e in particolare ha chiesto qui a Roma una maggiore collaborazione e sinergia tra le università pontificie. A che punto è questo lavoro e quali sono le prospettive?

«A febbraio dello scorso anno studenti e docenti dei 22 istituti pontifici a Roma si sono riuniti con il Papa e l’immagine che mi è piaciuta più di tutte è che dobbiamo cantare come un coro, non come solisti. Adesso con questa integrazione di Pentecoste saranno due in meno.

Ma ovviamente l’altra faccia della medaglia è cercare maggiore collaborazione. Penso che sia molto importante che la CRUIPRO, l’organizzazione dei rettori dei vari istituti pontifici, abbia già cominciato prima a cercare situazioni in cui collaborare. Abbiamo per esempio la possibilità di scambiare studenti tra le università per i corsi del primo ciclo e questo permette loro di conoscere più posti di Roma e un altro modo di studiare.

Certo, come gesuiti abbiamo fatto questo accorpamento e qualcuno dice che è un modello da seguire ma è molto più facile quando c’è un unico generale, siamo tutti gesuiti, ed è già abbastanza difficile così, ma questa è la sfida per gli altri. Sappiamo che le sei università pontificie hanno già iniziato a razionalizzare un po’. Non sappiamo ancora quale sarà il modello ma stiamo facendo passi avanti in questa direzione».

Lei ha insegnato negli Stati Uniti dove ha avuto un’esperienza diversa del modo di fare lezione. Ce ne vuole parlare? È una modalità applicabile anche qui? E in generale, come si può innovare la didattica mantenendo uno standard qualitativo elevato?

«È la priorità del nostro piano strategico. Abbiamo avuto la visita di Avepro, l’agenzia per la valutazione della qualità delle università pontificie, e abbiamo deciso che dobbiamo cercare di approfondire la qualità dell’educazione. Non dire che siamo bravi ma studiare e pensare altri metodi didattici. Stiamo per attivare un centro di didattica per i nostri docenti che sarà aperto anche ad alcuni nostri dottorandi per esplorare altre modalità di insegnamento. Le università pontificie hanno una tradizione molto forte, come il sistema italiano, di lezione frontale con esame orale alla fine. Per molti anni ha funzionato molto bene e il vantaggio per il docente è di poter avere 40, 50 o 60 studenti ma nell’epoca delle tecnologie, dove gli studenti sono molto più abituati a un’istruzione individualizzata, dobbiamo ripensare questo. Una delle cose che ho provato negli Stati Uniti, e anche qui finché non ho dovuto lasciare il corso, è di capovolgere l’aula. Siamo abituati ad andare in aula, sentire la lezione, andare a casa e fare i compiti scritti. Con l’intelligenza artificiale questo è sempre più problematico. Capovolgere significa mettere a disposizione on line la lezione frontale, con un esame di comprensione, che può essere pure elettronico e verificato automaticamente, in modo da arrivare in aula con le domande, le discussioni e anche con i compiti da fare in piccoli gruppi. Questa è una possibilità, più intensiva dal punto di vista del docente e sappiamo che non tutti seguiranno questa modalità, ma è mia intenzione esplorare questa strada con il corpo docente».

La collaborazione e gli scambi anche internazionali sono un elemento importante della conoscenza e della divulgazione accademica. C’è un piano in questo senso? È possibile arrivare ad una specie di Erasmus anche per le università pontificie?

«Al momento, come si sa, l’Erasmus non è disponibile per le università pontificie. Noi abbiamo una rete di università gesuite e ne possiamo approfittare e poi la Federazione delle università europee ha un programma di intercambio di cui pure possiamo approfittare. Per noi l’ostacolo principale è che i seminaristi devono essere qui per la formazione sacerdotale. Anche i laici sono venuti per stare a Roma: essendo studenti internazionali, è un po’ meno utile per noi. Allo stesso tempo, ospitiamo tanti che vengono da fuori ma anche lì la sfida è trovare un posto per vivere. È un peccato che noi non abbiamo una residenza come altri atenei, quello è un aiuto importante».

A che punto è il nodo dell’equipollenza dei titoli con lo Stato italiano?

«Ci sono stati passi avanti. Avremo un incontro nel Dicastero per l’educazione nelle prossime settimane ma dal concordato di Bologna era molto importante per la Chiesa avere le università come parte del sistema universitario europeo. Siamo e non siamo… finalmente lo Stato italiano ha cominciato a riconoscere l’equivalenza dei corsi; non è il riconoscimento del titolo ma consente di andare avanti negli atenei statali».

La Chiesa si prepara a vivere due grandi appuntamenti mondiali: la seconda parte del Sinodo sulla sinodalità e il Giubileo del 2025. La presenza di studenti da tutto il mondo offre alla Gregoriana la possibilità di avere una visione molto ampia in questa prospettiva. Quale può essere il contributo del mondo accademico a questi due eventi?

«Tanti nostri docenti partecipano al Sinodo come membri, esperti e facilitatori. All’inizio della sessione dell’anno scorso abbiamo fatto un convegno sulla teologia sinodale, alla fine prevediamo di fare qualcosa basato su questa esperienza. Penso che sia un modo per aprire e chiudere il Sinodo con un taglio accademico e teologico. Il Giubileo poi è un’occasione che mi piace molto perché è un’opportunità di accogliere persone da ogni parte. Sto pensando di fare qualcosa qui con alcune ambasciate per condividere l’arte e l’esperienza della Chiesa nel loro paese, forse nel quadriportico, in modo da celebrare anzitutto il Giubileo ma anche celebrare qui, al centro, la Chiesa presente in tutto il mondo, approfittando di questo movimento dalla periferia al centro. Senza dimenticare che abbiamo un diploma in beni culturali che prepara le guide che eventualmente possono essere utilizzate nell’Anno Santo».

-Roma

Nuovi Statuti Generali per la Pontificia Università Gregoriana

Nuovi Statuti Generali per la Pontificia Università Gregoriana