Fino a poche settimane fa, non erano in molti a conoscere l'esistenza del convento di Santa Clara de Belorado. Al di là della zona, dove la comunità era particolarmente amata, e di alcune notizie sparse a livello regionale sul lavoro di pasticceria delle monache, la vita di questo monastero e dei suoi dintorni era caratterizzata dalla tranquillità e da un'esposizione mediatica praticamente nulla.

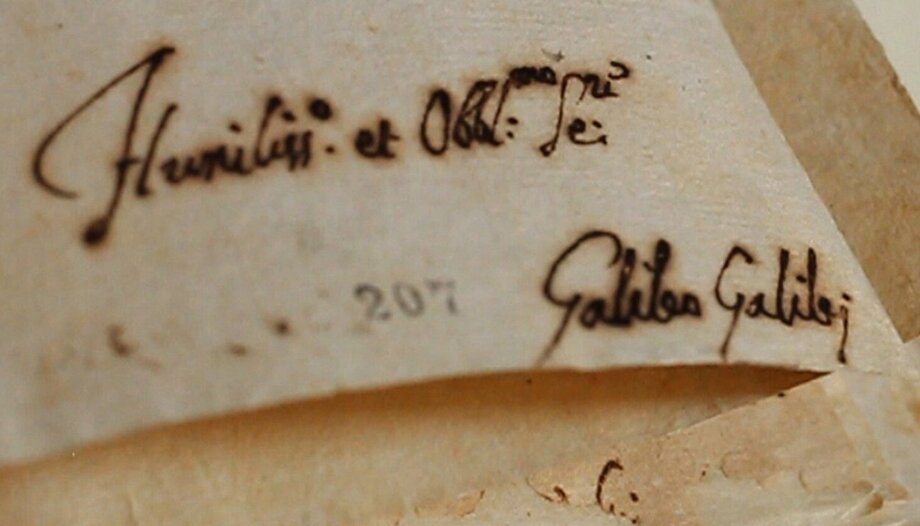

La vicenda ha avuto una svolta il 13 maggio quando, in modo insolito, la badessa della comunità, suor Isabel, ha annunciato di aver firmato, a nome di tutta la comunità, come lei stessa sostiene, un documento di formale abbandono della Chiesa cattolica chiamato "Manifesto cattolico". In questo documento, la suora afferma che la Chiesa cattolica è eretica e scismatica e pone la comunità sotto la giurisdizione di Pablo de Rojas, che sostiene di essere un vescovo ed è a capo della setta nota come "...".Pia Unione di San Paolo Apostolo"..

Questo abbandono della Chiesa cattolica sarebbe avvenuto tramite una richiesta firmata dalla stessa badessa l'8 maggio e accettata da Pablo de Rojas il 10 maggio 2024.

Che cosa spinge una comunità a fare un passo del genere? È una questione religiosa o c'è dell'altro? Che cos'è la Pia Unione? Che cosa succede ai monasteri se le monache lasciano la fede cattolica?

Le risposte a queste domande sono varie e certamente non coprono l'intera realtà di una situazione più simile a un sainete che ad altro. Nel Caso Belorado economiche e religiose convergono. Una varietà di sfumature e di questioni sono confluite in una situazione quasi grottesca il cui esito rimane ignoto.

Il "Manifesto cattolico

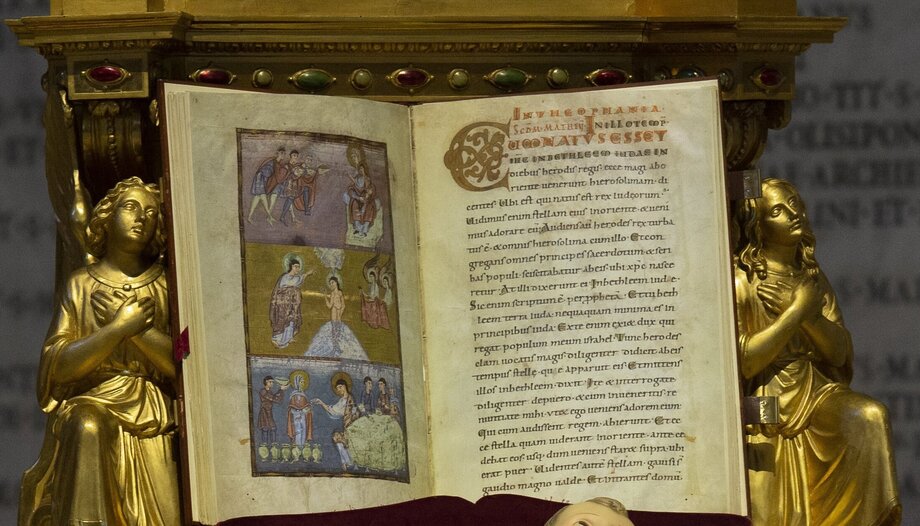

Il Manifesto cattolico pubblicato dalle suore di Belorado, è un documento di 70 pagine che riproduce le idee principali della cosiddetta "Giornata della Pace". "Posizionamento teologico della setta.

Il documento difende l'idea che Pio XII sia stato l'ultimo Papa legittimo e che dopo la sua morte "la sede di San Pietro è vacante e usurpata".

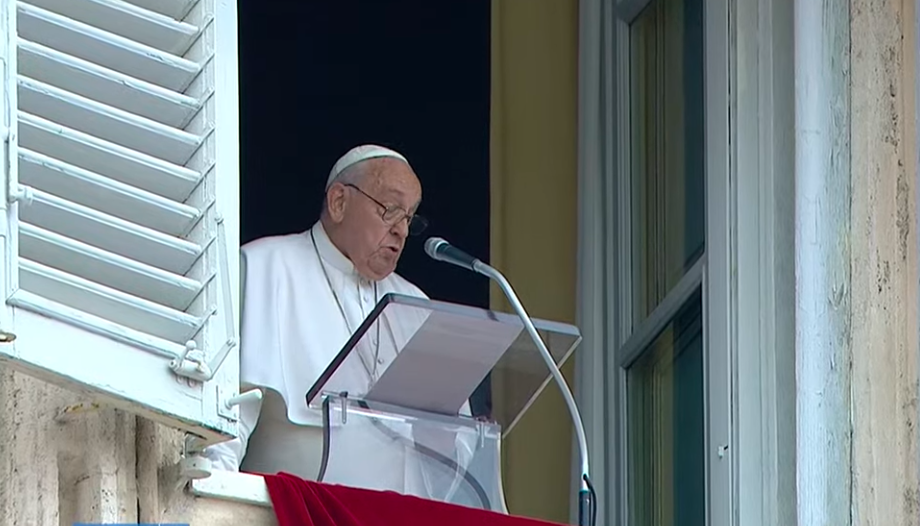

Secondo questo manifesto, la Chiesa cattolica è scismatica e ha tradito Cristo. Il Concilio Vaticano è, secondo questo documento, un atto eretico e la Chiesa successiva illegittima. I vescovi e i sacerdoti sono "eretici, ladri, perfidi e blasfemi". Tra le altre affermazioni, sostiene che "Ratzinger era un grande eretico con la patina di conservatore" e chiama Papa Francesco "il signor Bergoglio", "che non è un vescovo, nemmeno un sacerdote".

Il manifesto, firmato solo dall'ex badessa "a nome mio e di tutte le sorelle dei due monasteri situati a Belorado e Orduña", afferma categoricamente che non obbediranno a coloro che considerano eretici e rivolge un confuso invito a tutti coloro che "vogliono essere salvati" a lasciare la Chiesa o "la setta del concilio".

È uno scisma? Tecnicamente sì, poiché secondo il canone 751 del Codice di Diritto Canonico, lo scisma è "il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti". Più precisamente, si tratta dell'adesione di un certo numero di persone a una setta scismatica già costituita.

La comunità di Belorado

Il Monastero di Santa Clara, nella città di Burgos di Belorado, è un monastero di Clarisse la cui prima costruzione risale al XIV secolo. L'edificio fu saccheggiato dalle truppe francesi all'inizio del XIX secolo e successivamente confiscato da Mendizábal. Le monache recuperarono il convento e, da allora, nulla è cambiato in una tranquilla vita monastica scandita dal lavoro di pasticceria delle monache.

Il monastero fa parte della Federazione delle Clarisse di Nostra Signora di Arántzazu insieme ad altri quaranta monasteri, tra cui Vitoria e Derio.

Attualmente la comunità di Belorado è composta da quindici suore. Di queste quindici, "le cinque più anziane sono fuori da tutto questo processo", secondo una fonte dell'arcivescovado di Burgos. La situazione di queste cinque sorelle più anziane, che hanno più di 80 anni, è al centro delle preoccupazioni sia dell'arcivescovado che dei superiori della Federazione delle Clarisse di Nostra Signora di Arántzazu. Sebbene entrambi si rendano conto che sono ben assistite, dubitano fortemente che siano consapevoli di ciò che sta accadendo nella loro comunità.

In seguito alla pubblicazione del Manifesto cattolico e le successive dichiarazioni delle altre 10 suore, ogni suora fu chiamata a comparire davanti al tribunale ecclesiastico individualmente per sostenere il passo compiuto o per ritrattarlo.

La citazione è stata notificata il 6 giugno. Alle tre principali superiore della comunità - l'ex badessa, suor Isabel, l'ex vicaria, suor Paz, e l'ex quarto discreto, suor Sión - sono stati concessi 10 giorni di tempo per comparire davanti al Tribunale ecclesiastico di Burgos per sospetto scisma, termine che l'arcidiocesi ha prorogato di altri cinque giorni, su richiesta delle suore.

Alle altre 7 sorelle sono stati concessi 15 giorni per presentarsi. Il 21 giugno le suore dovranno decidere, una per una, se rompere con la Chiesa cattolica.

Nel caso in cui continuino a mantenere la posizione che ricoprono dal 13 maggio, le suore saranno scomunicate per lo stesso motivo. (scomunica latae sententiae)), sarebbero esclusi dalla vita religiosa e sarebbe loro vietato l'esercizio di vari diritti battesimali.

Se ritrattano, come sottolinea l'arcivescovado di Burgos, "continueranno a far parte della comunità e spetterà alla federazione decidere". L'arcivescovado sottolinea la sua disponibilità a "dialogare fino all'ultimo minuto, ma dobbiamo essere consapevoli che, se queste persone abbandonano volontariamente la fede cattolica, non possono continuare a vivere in un luogo che appartiene alla Chiesa".

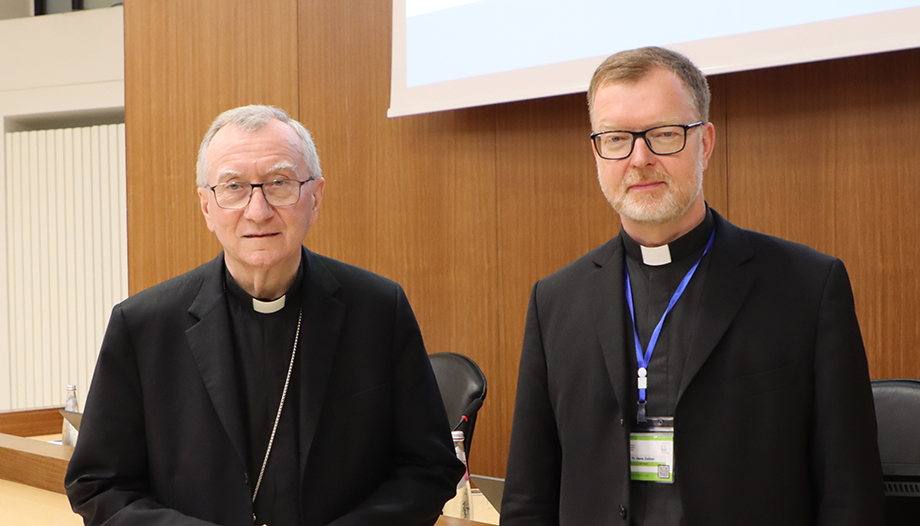

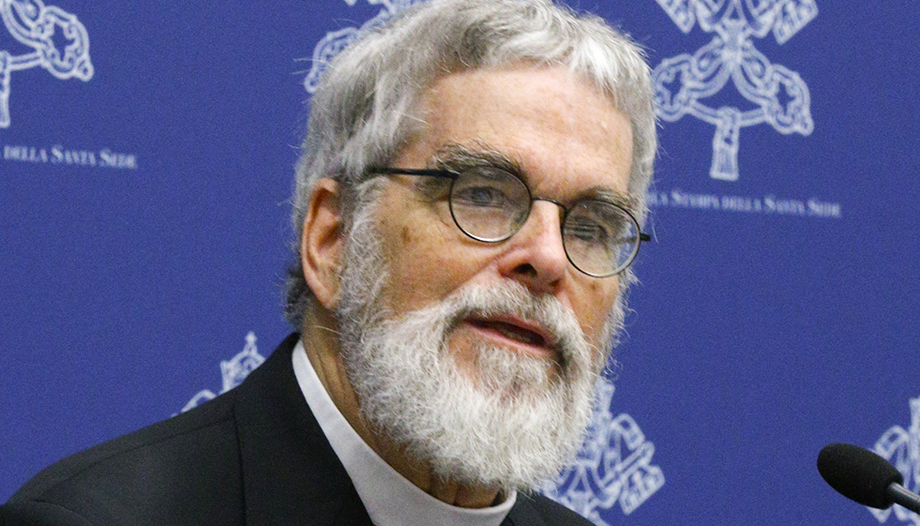

Mons. Iceta nominato Commissario

Il 28 maggio, alla luce degli eventi e in seguito alla richiesta della Federazione Clarisse di Nostra Signora di Aránzazu, la Santa Sede ha nominato Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa "commissario pontificio ad nutum Sanctae Sedis" dei monasteri di Belorado, Orduña e Derio. Questa nomina gli conferisce "tutti i diritti e i doveri che il diritto universale della Chiesa e il diritto proprio dell'Istituto attribuiscono al Superiore maggiore e al suo Consiglio, compresa la rappresentanza legale in ambito civile". L'arcivescovo di Burgos ha poi creato una commissione di gestione, di cui fanno parte i seguenti membri "la presidente della Federazione di Nostra Signora di Aránzazu, madre Javier Sotoe il suo segretario federale, Carmen Ruizche veglierà sulla cura della comunità. A loro si aggiunge il vicario giudiziale dell'arcidiocesi, Donato Miguel Gómezsarà responsabile delle questioni canoniche, mentre il direttore degli Affari legali dell'Arcivescovado sarà responsabile delle questioni canoniche, Rodrigo Sáizcoordinerà gli aspetti civili. Saranno inoltre assistiti da uno studio professionale per l'amministrazione dei monasteri e dei loro beni e saranno incaricati di effettuare un audit e un inventario. Inoltre, e se necessario, si ricorrerà all'assistenza di studi professionali di servizi legali in materia civile, fiscale o penale"..

Con questa nomina, il rappresentante civile legale per tutte le questioni riguardanti il monastero è diventato l'arcivescovo di Burgos, per cui "ha il diritto e il dovere di vigilare soprattutto sulle persone che vivono nel monastero, in particolare sulle sorelle anziane, sui lavoratori a contratto, sulla corretta gestione dei movimenti finanziari, nonché sulla gestione di tutti i beni mobili e immobili", come sottolinea la nota emessa dall'arcivescovado di Burgos per annunciare questa nomina.

[Ingrandimento della notizia]

Il 21 giugno, le clarisse hanno inviato un burofax all'arcivescovado di Burgos, che aveva prorogato la scadenza su richiesta delle monache, in cui esprimevano la loro "posizione unanime e irreversibile" di abbandonare quella che descrivono come una chiesa "nata dal furto del Vaticano II".

Le suore sostengono che il Codice di Diritto Canonico non è "competente". Questo è del tutto inverosimile e ha messo gli avvocati civilisti a capo del dialogo con l'Arcivescovado.

I conti del convento

Le monache di questa comunità, guidate dall'ex badessa, suor Isabel, non hanno risposto alle incessanti richieste di dialogo rivolte loro sia dalla federazione delle Clarisse a cui appartengono sia dall'arcivescovado di Burgos. Le loro comunicazioni avvengono attraverso il loro blog o i media nazionali.

Le monache di Belorado hanno utilizzato il loro blog e le reti sociali per "denunciare" il loro disaccordo con tutte le misure imposte dalla Santa Sede, anche se, per il momento, non hanno stabilito un contatto diretto con la Federazione delle Clarisse né con l'Arcivescovado. Nelle ultime settimane, hanno affermato di non poter accedere ai loro "conti bancari, dato che D. Mario ne ha preso il controllo, bloccando così l'accesso al frutto del nostro lavoro quotidiano", cosa che è stata fermamente negata dall'Arcivescovado di Burgos, dato che "le sorelle sanno di poter contare su tutto ciò di cui hanno bisogno attraverso la segretaria federale, suor Carmen". Con la nomina del commissario, "i conti del convento sono stati controllati, seguendo l'iter consueto di un commissariato pontificio", secondo l'arcivescovado, "le ricevute continuano a essere pagate, ma le suore non possono prelevare denaro perché non sono più autorizzate a farlo". Carmen, che è stata espulsa quando il 6 giugno si è recata al convento per chiedere di cosa avessero bisogno e per vedere le suore anziane, per qualsiasi altra necessità.

L'arcivescovado, in una nota diramata il 13 giugno, ha precisato che "si sta lavorando con le banche affinché non ci siano problemi di pagamento a chi ne ha legittimamente diritto: forniture, buste paga, bollette, ecc." e che si è ancora "in attesa che le suore ci comunichino le somme necessarie per le consuete spese della vita ordinaria", passo che le suore non hanno fatto perché, secondo loro, se richiedessero il denaro all'Arcivescovo "significherebbe, di fatto, il riconoscimento della legittimità dell'usurpazione".

Da parte dell'Arcivescovado di Burgos e della Federazione delle Clarisse di Nostra Signora di Arántzazu, sono stati compiuti correttamente i passi legali civili e canonici del caso e il rappresentante legale del Monastero di Santa Clara de Belorado nel registro del Ministero della Presidenza, della Giustizia e dei Rapporti con i Tribunali è Mario Iceta Gavicagogeascoa, Arcivescovo di Burgos.

La Pia Unione di San Paolo Apostolo è una setta?

Sì, questo gruppo è classificato come setta nel libro dell'esperto Luis Santamaría. "Alla periferia della Croce", pubblicato dalla Biblioteca de Autores Cristianos nel 2023. Il volume elenca un centinaio di sette di origine o apparenza cristiana.

Nella sua introduzione, Santamaría spiega che "il fatto che la maggior parte di loro usi il nome "Chiesa" dimostra la loro intenzione di presentarsi come la vera Chiesa di Cristo o, a volte, come un raggruppamento nuovo e indipendente, ma totalmente legittimo, all'interno della Chiesa universale. Spesso concordano nella pretesa di recuperare ciò che è genuinamente cristiano - che sarebbe stato tradito nelle Chiese storiche e nelle comunità ecclesiali da cui si sono staccati - e nella pretesa di una maggiore apertura a tutta l'umanità, senza regole rigide, criteri di ammissione o scomuniche".

Il Pia Unione di San Paolo Apostolo "si considera la vera Chiesa di Cristo, motivo per cui il suo leader si presenta sempre come 'vescovo cattolico, apostolico e romano', e si riferisce alla Chiesa cattolica anche come 'setta del Consiglio dei Consiglieri o di 'monsignor Roncalli'".

Questo gruppo professa il sedevacantismo "in modo tale da non riconoscere alcun vescovo di Roma dopo Pio XII. Né ammette la validità dei sacramenti celebrati nella Chiesa cattolica post-conciliare".

Uno sguardo al sito web della Pia Unione di San Paolo Apostolo dà un'idea approssimativa delle linee di questo gruppo minoritario. Il posizione teologica da cui è nato il manifesto firmato dall'ex badessa di Belorado è una somma di testi e frasi tratti da documenti preconciliari, di un linguaggio sovraccarico e di una terminologia "rubata" a varie istituzioni ecclesiastiche.

Il posizione teologica sottolinea che "con la morte, il 9 ottobre 1958, dell'ultimo Papa legittimo, finora, S.S. Pio XII, e con la convocazione del "Concilio Vaticano II", è emersa la "Chiesa conciliare", che tenta di eclissare la Chiesa cattolica, apostolica e romana", e descrive i fedeli cattolici come "acattolici".

Il posizione teologica mescola questioni morali con questioni canoniche e magisteriali.

Il Pia unione si presenta come "una sorta di milizia guerriera predestinata a distinguersi al di sopra di tutto ciò che esiste" e "non è aperta a sacerdoti, religiosi o semplici fedeli che vogliano solo beneficiare spiritualmente o sacramentalmente, poiché per questo è necessario essere sudditi di S. Ill. D. Pablo de Rojas Sánchez-Franco e collaborare con la Pia Unione".

Il Unione Pia Sul sito web della Pia Unione si legge che è vietato "manifestare agli estranei di essere membri della Pia Unione", che i sacramenti possono essere ricevuti solo nelle cappelle dell'istituzione e che sono previste le seguenti regole sui generis come l'obbligo per le donne di indossare "gonne, calze, maniche alla francese almeno, e per gli uomini, se possibile, giacca e cravatta, altrimenti possono indossare pantaloni chino colorati, mai jeans, e una camicia a maniche lunghe, con i polsini risvoltati due volte, soprattutto per motivi estetici, visto che come dice il nostro fondatore "le maniche da panettiere sono molto ordinarie" (maniche corte)".

I "personaggi

Chi è questo Pablo de Rojas? Ci sono molti seguaci di questa Pia Unione di San Paolo Apostolo? Numerosi media hanno tracciato un profilo del leader di questa setta finora quasi sconosciuta.

La descrizione che Luis Santamaría fa dei fondatori e dei capi di molte sette di origine cristiana nelle prime pagine di "A las afueras de la cruz" è applicabile come descrizione del sedicente vescovo Rojas. Si tratta di persone che "sono state respinte da seminari, noviziati e altre case di formazione, o le hanno abbandonate, o ne sono state espulse". Ci sono anche casi di persone che hanno cercato i ministeri ordinati senza riuscirci. Così, come alternativa vitale, hanno deciso di aderire a movimenti scismatici o, dopo aver ottenuto un'ordinazione sacerdotale o una consacrazione episcopale, hanno creato una propria "chiesa", entrando in una dinamica di riconoscimenti e ordinazioni reciproche e di creazione di strutture complesse con nomi roboanti e aggettivi sovrapposti per fingere di mostrare una serietà ecclesiastica che non hanno".

Pablo Rojas è originario di Jaén e la biografia che presenta sul sito della Pia Unione di San Paolo Apostolo è piena di incongruenze e fatti strani, come l'aver ricevuto la comunione all'età di cinque anni nella Spagna degli anni '80 o l'essere stato ordinato sacerdote due volte.

Dal suo sito web: "[Rojas] È stato "confermato" a Madrid nel 1993 da "Mons. de Galarreta, "vescovo" della Fraternità San Pio X, "consacrato" da "Mons. Lefevre". Lefevre". Nel 2005 ha ricevuto il Sacramento [dell'Ordine Sacro] da Mons. Shell il 13 maggio 2005 e il 28 giugno 2010, 'sub conditione' dalle mani di Mons. Subiròn". Sia Derek Schell che Ricardo Subiron sono stati scomunicati per la loro appartenenza alla setta della Chiesa di Palmar de Troya.

Rojas si stabilì a Bilbao, dove era comune vederlo andare in giro vestito da vescovo in stile antico e accompagnato da José Ceacero (noto con il soprannome di prete barman(per la sua professione di cameriere di cocktail), che si dichiara anche sacerdote e funge da "portavoce" delle suore di Belorado.

Nel 2019, mons. Mario Iceta, allora vescovo di Bilbao, firmò un decreto che dichiarava Pablo de Rojas scomunicato, in cui sottolineava che "egli stesso (Rojas) ha affermato di essersi fatto consacrare vescovo dal signor Daniel L. Dolan, della linea dello scismatico mons. Ngô Dình Thuc, incorrendo nel reato di scisma ex can. 1364 § 1 C.I.C.".

Ad abundantiamLa celebrazione di vari sacramenti nella nostra Diocesi, ex can. 1378 § 2, n. 1 e 2 C.I.C., è stata compromessa.

Il 28 giugno 2019 è ricaduto contumacemente nel reato previsto dal canone 1382 CIC, facendosi riconsacrare vescovo dal vescovo scismatico Williamson, attualmente in situazione di scomunica".

Acquisto e vendita di monasteri

Questa situazione anomala riguarda le proprietà di tre monasteri. Le tre proprietà fanno parte della Federazione di Nostra Signora di Arantzazu (Provincia di Cantabria - Sorelle Clarisse) e sono i monasteri delle Clarisse situati nelle città di Derio (Vizcaya), Belorado (Burgos) e Orduña (Álava).

L'inizio di queste compravendite di monasteri risale al 2020.

Nel 2020, il monastero di Orduña, di proprietà delle Clarisse di Vitoria, è stato canonicamente soppresso e vuoto. Nell'ottobre dello stesso anno, la comunità di Belorado firmò un accordo per la compravendita di questo monastero per una "somma di 1.200.000 euro e con un ritardo di due anni". In questo atto di compravendita hanno contribuito con 100.000 euro e si sono impegnati a effettuare pagamenti semestrali di 75.000 euro", secondo la nota emessa dall'arcivescovado di Burgos. In quel periodo, parte della comunità delle Clarisse di Derio lasciò l'edificio e si trasferì a Orduña.

L'idea originaria sembrava essere quella di vendere il monastero di Derio per acquistare quello di Orduña. Tuttavia, la vendita di Derio non è ancora avvenuta, quindi non era possibile intraprendere il pagamento del secondo. Infatti, sebbene il primo pagamento per l'acquisto dovesse essere effettuato il 1° novembre 2022, non è mai stato effettuato.

Questa era la situazione quando, nel marzo del 2024, la badessa di Belorado, suor Isabel "dichiarò di avere un benefattore che avrebbe comprato e messo il Monastero (Orduña) a nome del benefattore stesso, avrebbe raggiunto un accordo sul suo utilizzo e lo avrebbe rivenduto alla comunità di Belorado quando avesse ottenuto i proventi della vendita del Monastero di Derio".

La segretezza di questa operazione e "i sospetti che questa persona fosse estranea alla Chiesa cattolica" espressi dalle Clarisse di Vitoria, portarono il vescovo di questa diocesi e il suo vicario per la vita consacrata a recarsi a Orduña il 21 marzo 2024 per chiedere informazioni su questo benefattore. Lì fu detto loro che la badessa si trovava a Belorado, così il prelato e il vicario si recarono all'altro monastero, situato a 100 chilometri di distanza. Una volta arrivati a Belorado, "fu detto loro che suor Isabel non poteva riceverli e furono accolti al tornio dalla vicaria, suor Paz e dalla quarta discreta, suor Sión".

Nessuna delle due suore disse al vescovo l'identità dell'acquirente. Un mese e mezzo dopo, la sua identità non è ancora nota.

La comunità di Vitoria, proprietaria del monastero di Orduña, non avendo ricevuto alcun pagamento, decise di rescindere il contratto e convocò la comunità di Belorado davanti a un notaio.

Come si legge nella nota emessa dall'Arcivescovado di Burgos il 13 maggio, nello studio notarile, suor Isabel, accompagnata da suor Paz e suor Sión, ha consegnato un documento "che rivendica 1.600.000 euro come pagamento dell'importo dei lavori realizzati dalla sua comunità nel monastero di Orduña e un 30% per danni". L'ex badessa non ha accettato la risoluzione del contratto e ha deciso di portare la questione "in tribunale". La comunità di Vitoria ha espresso l'intenzione di recuperare la proprietà del monastero di Orduña e di espellere le monache da Belorado attraverso un procedimento civile.

Cosa dice il Codice di Diritto Canonico?

Secondo il Codice di Diritto Canonico, canone 634, "gli istituti, le province e le case, come persone giuridiche a sé stanti, hanno la capacità di acquistare, possedere, amministrare e disporre dei beni temporali, a meno che questa capacità non sia esclusa o limitata dalle costituzioni", ma rileva il canone 634, § 3.3, che "per la validità di un'alienazione o di qualsiasi operazione in cui possa essere pregiudicata la condizione patrimoniale di una persona giuridica, si richiede il permesso del Superiore competente, dato per iscritto con il consenso del suo consiglio. Ma se si tratta di un'operazione in cui si supera la somma stabilita dalla Santa Sede per ogni regione, o di beni donati alla Chiesa, a causa di un voto, o di oggetti di grande valore per il loro valore artistico o storico, è necessaria anche la licenza della Santa Sede stessa". Nel caso della Spagna, la cifra che richiede l'autorizzazione esplicita della Santa Sede è di 1.500.000 euro.

Un'altra disposizione rilevante in materia è il canone 639 del Codice di Diritto Canonico che, al primo punto, stabilisce che "se una persona giuridica contrae debiti e obbligazioni, anche se lo fa con la licenza dei Superiori, deve risponderne", e al terzo punto afferma che se "un religioso contrae debiti e obbligazioni senza alcuna licenza dei Superiori, ne risponde personalmente e non la persona giuridica". Due punti che pongono un serio problema alle monache di Belorado, che non possono assumersi il debito contratto sia per l'acquisto del monastero di Orduña sia per i lavori intrapresi nello stesso edificio all'arrivo della comunità dal monastero di Derio.

Cronologia:

Ottobre 2020

Firma dell'accordo tra la comunità di Derio-Belorado e la comunità delle Clarisse di Vitoria per la compravendita del Monastero di Orduña.

28 ottobre 2020

Trasferimento della comunità di Derio al monastero di Orduña.

Marzo 2024

Dichiarazione della badessa di avere un benefattore che pagherà l'acquisto del monastero di Orduña.

21 marzo 2024

Tentativo di dialogo con la badessa da parte del vescovo di Vitoria per scoprire l'identità dell'acquirente.

12 aprile 2024

Il delegato episcopale per la vita consacrata dell'arcidiocesi di Burgos visita il monastero di Belorado. È assistito da due sorelle e non dalla badessa. Vengono concordate le date del 27 maggio 2024 per la visita canonica a Belorado, del 28 maggio a Orduña e del 29 maggio per l'elezione della nuova badessa (per telefono).

13 aprile 2024

La presidente della Federazione di Nostra Signora di Arantzazu informa l'arcivescovo di Burgos del suo sospetto di un possibile reato di scisma.

24 aprile 2024

I vescovi di Vitoria e Bilbao e l'arcivescovo di Burgos firmano un decreto che apre un'indagine preliminare su un possibile scisma a Belorado.

7 maggio

Tentativo della comunità delle Clarisse di Vitoria di rescindere l'accordo di compravendita del monastero. Rifiuto da parte di Suor Isabel.

13 maggio 2024

A nome della comunità di Belorado, suor Isabel firma un documento che abbandona formalmente la Chiesa, il cosiddetto "Manifesto cattolico", e si sottomette alla giurisdizione del signor Pablo de Rojas.

Il cappellano del convento ha visitato la comunità ed è riuscito a parlare con la vicaria, suor Paz. Questa ha confermato telefonicamente all'arcivescovo di Burgos che "l'intera comunità aveva abbandonato la Chiesa cattolica e ha dichiarato che la decisione era stata presa all'unanimità da tutte le suore".

29 maggio 2024

Data di scadenza della nomina di Suor Isabel a badessa del Monastero di Santa Clara de Belorado.

Nomina di mons. Mario Iceta a "commissario pontificio". ad nutum Sanctae Sedis"I monasteri di Belorado, Orduña e Derio.

6 giugno 2024

Suor Carmen Ruiz, segretaria della Federazione delle Clarisse di Nostra Signora di Aránzazu; Rodrigo Sáiz, delegato del Commissario Pontificio; Carlos Azcona, notaio del Tribunale Ecclesiastico, e il notaio María Rosario Garrido, si sono recati al convento di Belorado per portare a termine il processo di azione stabilito dalla Santa Sede e sono stati espulsi dal convento.

16 giugno 2024

Scadenza del termine concesso all'ex badessa, all'ex curato e all'ex quarto discreto per comparire davanti al Tribunale Ecclesiastico. In risposta a una richiesta di proroga del termine, l'arcivescovado ha concesso altri cinque giorni.

21 giugno 2024

È scaduto il termine concesso alle suore della comunità di Belorado per recarsi al Tribunale Ecclesiastico a testimoniare.

La sfida dell'intelligenza artificiale

La sfida dell'intelligenza artificiale