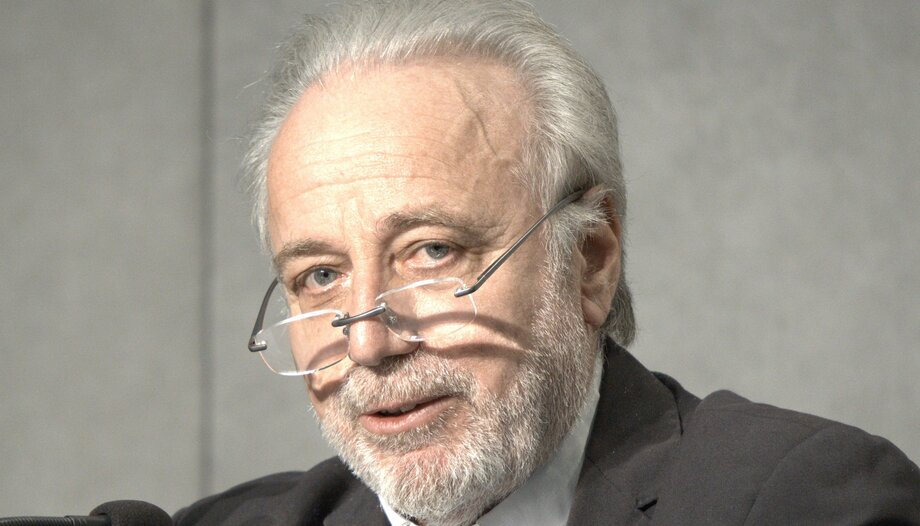

José Manuel HorcajoRead more : "Questo "Dio non esiste perché ci sono i poveri" è un tipico argomento da ricchi".

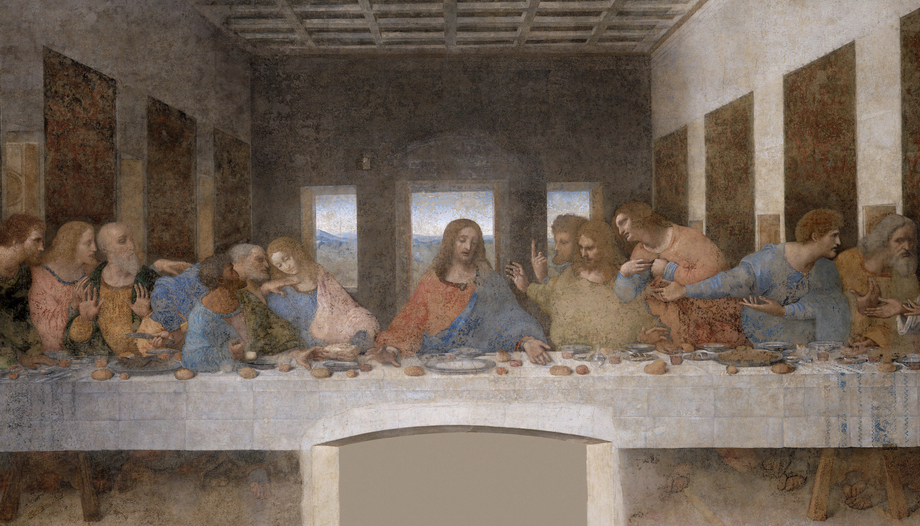

José Manuel HorcajoRead more : "Questo "Dio non esiste perché ci sono i poveri" è un tipico argomento da ricchi". Sala da pranzo e rifugio sociale a Vallecas

Sala da pranzo e rifugio sociale a Vallecas Una parrocchia in "stile Nazareth".

Una parrocchia in "stile Nazareth".Il quartiere madrileno di Canillejas ha ancora un certo aspetto di villaggio autonomo all'interno della capitale spagnola. Al centro di questo quartiere si trova il chiesa parrocchiale di Santa María la BlancaUna chiesa non molto grande, risalente al XV secolo, che conserva ancora due tetti in legno con decorazioni a nastro in stile mudéjar. Un esempio fisico della storia che si mantiene tra edifici di tre o quattro piani e, soprattutto, una mescolanza di accenti, razze e culture che si sono insediate in questa zona di Madrid negli ultimi decenni.

A pochi metri dalla chiesa parrocchiale si trova la mensa dei poveri di San José. La sua semplice facciata è coronata da uno slogan: "Amar siempre más" (Amare sempre di più), che spiega tutto quello che c'è dietro un progetto che va oltre una mensa per i poveri o un bazar di beneficenza.

"Amare sempre di più" è il progetto "ombrello" che riunisce sotto un'unica voce una serie di iniziative che riguardano tre aspetti chiave delle persone: la famiglia, il sociale e la sfera spirituale.

Le "tre gambe

Quello che oggi è "Amar siempre más" è nato in modo "disorganizzato" a Vallecas, un quartiere operaio di Madrid dove disoccupazione, vulnerabilità sociale ed emigrazione sono realtà frequenti.

Il parroco di San Ramón Nonato, una delle parrocchie della zona, José Manuel HorcajoArrivato in questa parrocchia quasi due decenni fa, ha avviato più di 40 iniziative di ogni tipo: corsi per madri, assistenza a donne incinte con poche risorse, sostegno scolastico, catechesi... Alla fine, il vicario episcopale di questa zona di Madrid ha chiesto al sacerdote di "mettere in ordine" tutte queste iniziative, per evitare che si perdessero e per organizzarne la crescita.

Horcajo iniziò a pensare a come riunire il tutto e, con l'aiuto dello Spirito Santo, giunse alla conclusione che si poteva riassumere in tre aree: sociale (aiuto materiale), familiare e spirituale. Tutti e tre erano ugualmente importanti e necessari.

Suor Sara, che da anni aiuta questo sacerdote, lo spiega così: "I poveri arrivano in parrocchia con un bisogno materiale. Allo stesso tempo, scopriamo anche una povertà familiare, perché la famiglia è distrutta o ha grandi ferite, le persone non vanno avanti e la cosa più importante, la povertà più grande è non avere Dio. Per questo diciamo che entra un povero ed esce un santo, perché l'intero progetto affronta questi tre livelli della persona".

I poveri al servizio dei poveri

L'originalità del progetto è che "sono i poveri a evangelizzare altri poveri". Per questo motivo, i beneficiari sono anche volontari in questo progetto e si occupano della gestione delle mense dei poveri che sono già diffuse in diverse zone di Madrid e che dipendono direttamente dalle loro parrocchie e dai loro parroci.

È il caso di Aquilina, che attualmente dirige la mensa per i poveri di Canillejas e che è stata beneficiaria del progetto quando è arrivata in Spagna, o di Elita, che da sola, incinta e senza fissa dimora, ha frequentato la mensa per i poveri di San Ramón Nonato e i rifugi per madri e ora coordina la mensa per i poveri di Villaverde.

"I poveri arrivano con un bisogno e vengono educati alla responsabilità", spiega suor Maria Sara. "Non si tratta di dare loro questo o quello perché ci dispiace per loro. Devono impegnarsi, ecco perché il lavoro volontario dei beneficiari è molto importante. Devono impegnarsi nel volontariato e questo li aiuta molto".

La sorella ricorda uno delle centinaia di casi in cui queste persone trovano la loro salvezza e la loro identità grazie al dono di sé ad altri come loro: "Una donna è venuta alla mensa, chiedendo aiuto. Le ho fatto capire che doveva aiutare, almeno per un'ora, e lei non voleva. Ha opposto resistenza. Le ho spiegato che questa era l'essenza del progetto. Se ne andò, ma il giorno dopo venne a chiedere: "Beh, cosa devo fare? Le dicemmo che poteva venire ad aiutare in cucina e, dato che aveva lavorato in un ristorante, cucinò benissimo. I commensali la applaudivano. Per lei significava uscire da se stessa e ha iniziato a frequentare tutto il progetto, perché quando entrano nel progetto viene chiesto loro di essere volontari, di vivere insieme per curare le ferite a livello familiare, di fare un ritiro spirituale e di appartenere a un gruppo: madri, giovani... in modo da non essere senza una "famiglia". Questa ragazza ha fatto il ritiro Tabor, la comunione di Cana e ha iniziato a frequentare il suo gruppo... È cambiata completamente, da smarrita è andata avanti e lavora fuori dalla Spagna come cuoca. Come lei, ci sono molte storie".

La sintesi di suor Sara contiene la quintessenza di "Amare sempre di più": "Devono imparare a fidarsi di Dio, a fidarsi di se stessi e ad andare avanti. L'obiettivo è che coloro che sono entrati poveri, diventino santi e vivano confidando in Dio e amando la propria famiglia".

Attualmente sono sette le parrocchie di Madrid che hanno aderito al progetto "Amar siempre más": la parrocchia Epifanía del Señor a Carabanchel, Nuestra Señora de Aránzazu nel quartiere di Tetuán, le parrocchie di Santa Inés e San Andrés Apóstol a Villaverde, Santo Domingo de Guzmán e Jesús y María nel quartiere di Aluche e, inoltre, stanno aiutando la parrocchia di Santa María de África, sempre a Carabanchel.

Canillejas, il primo

Così a Vallecas è nato "Amar siempre más" e, a poco a poco, le diverse aree si sono sviluppate e consolidate.

Lo stesso slogan "Amar siempre más" (Amare sempre di più) racchiude una delle caratteristiche di questa iniziativa: non accontentarsi e crescere perché tutte le persone amano, la tua famiglia e la tua parrocchia saranno sempre presenti e ci sono molte persone da aiutare.

Il salto a Canillejas, sebbene fosse "naturale" visti i buoni risultati del progetto nel quartiere vicino, non è stato facile. I "modi di fare" della parrocchia erano stagnanti, ma c'era una certa diffidenza da parte dei parrocchiani e dei volontari della Caritas nei confronti della nascita di un simile progetto.

José, che ricorda la sua riluttanza ad "aprire un'altra risorsa come la mensa dei poveri, quando c'erano già altre cose simili nella zona, ma erano politicizzate e, inoltre, non avvicinavano le persone alla parrocchia o a Dio". Ma si è buttato nella mischia e ha chiesto ad "Amar siempre más" di coordinare il progetto della mensa dei poveri. Suor Sara si è recata sul posto per organizzarla.

Ciò che più ha colpito il parroco di Canillejas del progetto "Amar siempre más" è "il fatto che si tratta di un progetto pastorale completo. Nelle parrocchie si risponde ai bisogni di molte persone, ma a volte si dà solo una cosa e basta. Le persone non avevano il senso della famiglia. Le persone che vengono da fuori perdono la loro famiglia, si sentono molto sole, è difficile per loro mantenere la fede perché hanno altre "urgenze" come la casa o il cibo, senza un senso di appartenenza... Alla fine, la fede si indebolisce molto. Avevamo bisogno di qualcosa che unisse le due cose, prendendosi cura dei bisogni materiali delle persone, ma anche di quelli spirituali e familiari.

Nel caso di Canillejas, ad esempio, "ci è capitato come in molte altre parrocchie, di avere la sede di Cáritas, ma è un luogo remoto. C'erano persone della Caritas che non sapevano a quale parrocchia appartenessero. Abbiamo iniziato a integrarla con il resto della parrocchia ed è diventata tre aree, tre zone dello stesso locale. Magari le famiglie arrivano attraverso la Caritas, vengono accolte in un progetto e i bambini vanno alla catechesi oppure il contrario, un bambino viene alla catechesi, noi incontriamo le famiglie e scopriamo un bisogno che viene preso in carico dalla Caritas. Ora tutto è unificato".

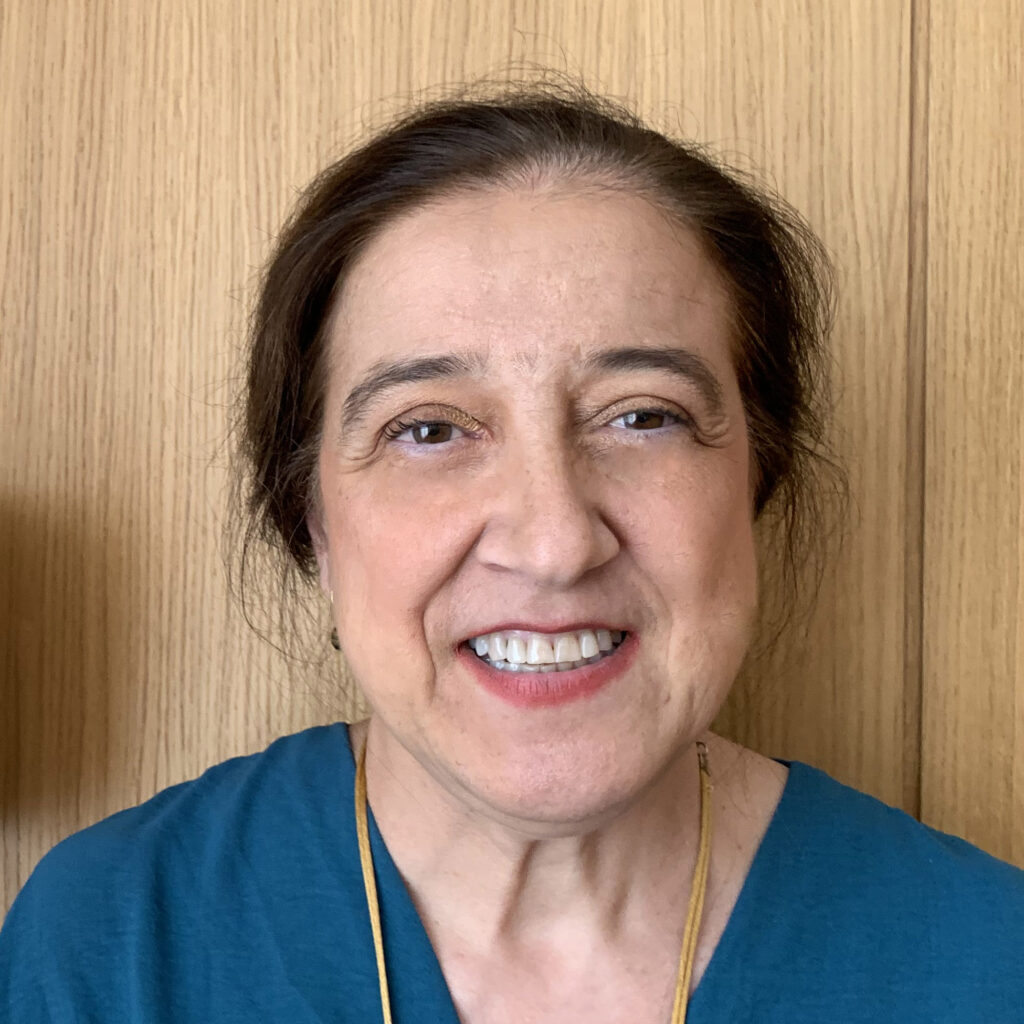

Aquilina: "Siamo una famiglia".

Aquilina sorride sempre. "Anche quando ha detto che hanno cercato di derubarla, ha sorriso", racconta divertito il parroco, don José. Questa peruviana è arrivata in Spagna, con suo figlio, per lasciarsi alle spalle alcune difficoltà familiari. "Sono arrivata senza nulla", ricorda. È approdata nella parrocchia di San Ramón Nonato dove "mi hanno accolto come una famiglia".

"Siamo una famiglia", dice fiduciosa, "mi mancava quell'amore familiare e quando ho visto che queste persone, estranee, mi accoglievano così, ho iniziato a partecipare ai gruppi".

Una delle responsabili della mensa di Canillejas invitò Aquilina ad andare con lei per imparare a gestire le mense. Aquilina accettò di andare con lei, ma era terrorizzata all'idea di essere responsabile di una cosa del genere. Era una donna timida e silenziosa. "Come farò a portare avanti una cosa del genere, come farò a parlare con le persone che arrivano?", ha detto Aquilina, ma ha superato questa resistenza con la preghiera: "Ho pregato molto, chiedendo a Dio la forza di fare bene questo lavoro e di riuscire a comunicare con le persone. Ho chiesto a Dio di toccare il cuore di ogni persona che veniva alla mensa dei poveri, di venire con il cuore aperto e di sostenere la mensa dei poveri".

A poco a poco, ha iniziato a realizzare i diversi progetti di ogni "zampa" e a chiedere ad altri beneficiari, come Pamela o Yesenia Jasmine, di aiutarla. Non si trattava solo di un aiuto materiale. Le tre aree (familiare, spirituale e materiale) sono sempre presenti e, nel caso di Aquilina, Dio è entrato nel suo cuore attraverso gli esercizi, la preghiera e i ritiri. E questo l'ha cambiata: "Prima, per qualsiasi cosa, esplodevo, ma ora Dio mi ha trasformata. Se succede qualcosa, prego per quelle persone e sono tranquilla e felice".

Aquilina coordina il progetto "Amar siempre más" a Canillejas, che ha anche una casa famiglia. Ne è felice. "Vedete quanto è grande Dio che, da così lontano, mi ha portato qui per servire Lui e le altre persone! Mi piace servire le persone, renderle felici. L'ho imparato da mio padre. Se qualcuno veniva a casa, lo invitava a mangiare qualcosa, anche solo un bicchiere d'acqua o del cibo. Mi diceva: "Se viene una nonna o una persona anziana, dagli qualcosa, perché, in quella persona, Dio potrebbe venire a casa tua a trovarti".

Michael: "Dio opera attraverso di noi".

"Definisco "Amare sempre di più" con quel passo di Matteo "Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, ero nudo e mi avete vestito, ero malato e mi avete visitato, ero in prigione e siete venuti a trovarmi [...]. Ogni volta che l'avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me", sottolinea Miguel.

Questo passo del Vangelo racchiude tutti gli ambiti del progetto in cui questo giovane salvadoregno collabora e che ha conosciuto grazie alle sue vicine di casa, Yesenia e le sue figlie. Sebbene nel suo Paese avesse collaborato al ministero del culto nella sua parrocchia attraverso il coro, quando è arrivato in Spagna ha trascurato la sua vita spirituale.

Tramite i suoi vicini, Miguel è venuto a conoscenza di "Amar siempre más" e ha partecipato a un ritiro Tabor. È riuscito ad andarci nonostante le difficoltà lavorative perché lavora di notte, "ma Dio è così buono che lo stesso giorno in cui sono iniziate le vacanze, il pomeriggio stesso è iniziato un ritiro del Tabor e sono riuscito ad andarci per tre giorni".

Dio è entrato di nuovo nella sua anima e il suo compito si concentra ora sul lavoro pastorale del progetto. "Tutti abbiamo un bisogno spirituale. A volte è così grande che non ne siamo consapevoli", sottolinea, "e Dio parla attraverso di noi. Io lo vedo ogni giorno. Durante un pellegrinaggio, ho dato la mia testimonianza e dopo una persona si è avvicinata e mi ha detto: 'Ho sentito che Dio mi parlava attraverso di te'. Un'altra volta, durante un ritiro sul Tabor, sono andata per un po' all'asilo e mentre mi occupavo dei bambini e giocavo con loro, ho chiesto loro di scrivere una lettera a Dio. Ricordo che chiedevano "per il mio papà" o "per la mia mamma", ma anche "per essere un chierichetto migliore" o una che mi ha colpito molto: "Ti chiedo di tenere il diavolo fuori dalla mia vita".

Quella lettera gli ha dato da pensare, perché "è così importante non trascurare l'aspetto spirituale! Nonostante i sacrifici che questo lavoro pastorale a volte comporta per lui, come non dormire la notte, Miguel è chiaro: "Se sono felice, è grazie a Dio, e gli rispondo nel miglior modo possibile. Perché Dio opera in me e, attraverso di me, negli altri".

Yesenia Jasmine: "Senza Dio, la povertà materiale è ancora peggiore".

Yesenia arriva con la nipotina di circa tre anni dal bazar di beneficenza che il progetto organizza vicino alla sala da pranzo. Vengono raccolte donazioni di vestiti, articoli per la casa, scarpe e accessori, che vengono venduti a prezzi bassi per raccogliere fondi per il progetto.

Originaria di El Salvador, ha conosciuto "Amar siempre más" attraverso una delle sue figlie, Paola. È arrivata in Spagna due anni dopo le sue figlie e le ha viste "molto lontane da Dio". Cattolica praticante, Jasmine sottolinea che "ho sempre sostenuto che, per quanto una persona abbia un lavoro, deve dedicare del tempo a Dio e mi preoccupavo che le mie figlie fossero fuori posto, che non riuscissero a trovare il loro posto, soprattutto una di loro, Pamela".

Arrivò un momento in cui la situazione familiare era quasi insopportabile per lei e, allo stesso tempo, lo shock culturale della parrocchia era particolarmente difficile per lei. Decise quindi di partecipare a uno dei ritiri Tabor del progetto "Amar siempre más" e invitò sua figlia Pamela a unirsi a lei.

"È stata una conversione, anche per me, ma soprattutto per Pamela. È cambiata completamente. Abbiamo iniziato a parlare di cose come una famiglia".

Ha anche iniziato ad approfondire la sua pietà mariana: "Sono nel gruppo Tierra de María e ho iniziato ad approfondire la mia conoscenza della Madonna. Prima non ero molto devota alla Madonna, ora è il contrario".

Le difficoltà continuano, ma lo spirito è diverso e il suo lavoro, accudire la nipotina, aiutare a pulire la parrocchia, viene svolto in modo diverso. "Qui ho davvero bisogno di cose materiali", ammette, "ma quello che ho ottenuto è una ricchezza spirituale. Se sei nel bisogno e non hai questo spirito, vedi le cose peggio. Ora abbiamo ancora problemi, ma con il sostegno di Cristo e della Vergine viviamo più serenamente".

Pamela, la figlia di Jasmine, ha ascoltato la madre con un cenno del capo. Questa giovane donna riservata, "sono sempre stata seria, ma ora sono più aperta", come dice con una certa risata, collabora al lavoro spirituale del progetto "Amar siempre más" a Canillejas. Tiene conferenze sul suo processo in Spagna e aiuta chi sta attraversando situazioni simili. Ammette, come ha sottolineato sua madre, che mentre nel suo Paese era molto coinvolta nella vita parrocchiale, qui si è allontanata dalla Chiesa.

Quando sua madre l'ha invitata a partecipare al ritiro del Tabor e lei ha accettato, "non sapevo bene nemmeno io a cosa andassi incontro ed è stata letteralmente una conversione. Inizi a vedere la vita in modo diverso. Ti rendi conto che ci sono persone che se la passano peggio di te, perché a volte pensiamo che solo ognuno di noi se la passi così male.

Questo cambiamento di prospettiva è avvenuto grazie al fatto di "aver fatto entrare Dio e la Madonna nel mio cuore. Ora sono nell'assemblea spirituale per parlare del processo che ho vissuto e sostengo i volontari in ogni modo possibile".

Jasmine, Pamela, Miguel o Aquilina sono alcuni delle migliaia di nomi di uomini e donne di razze e lingue diverse che, ogni giorno, portano avanti il progetto "Amar siempre más".

Mancano di cose materiali, sì, ma non sono poveri, almeno non nella loro totalità, perché la povertà più grande e peggiore è non avere Dio e loro lo hanno... e lo danno. Se "dall'abbondanza del cuore la bocca parla", essi parlano di Dio perché hanno l'abbondanza del suo Spirito. Sono ricchi di Dio. Sono i santi di oggi.