Quale interesse pastorale può avere la letteratura (romanzi, poesie) nella formazione personale e nell'evangelizzazione, proprio nella nostra cultura delle immagini e degli schermi?

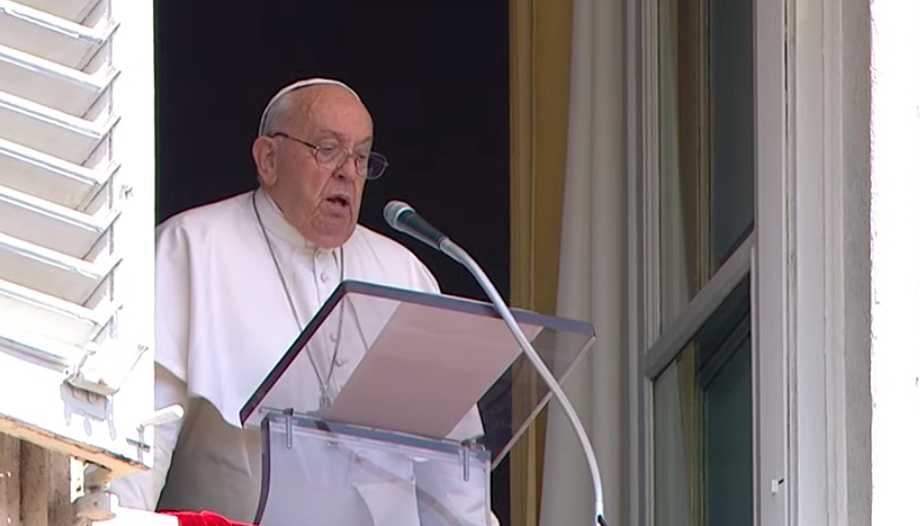

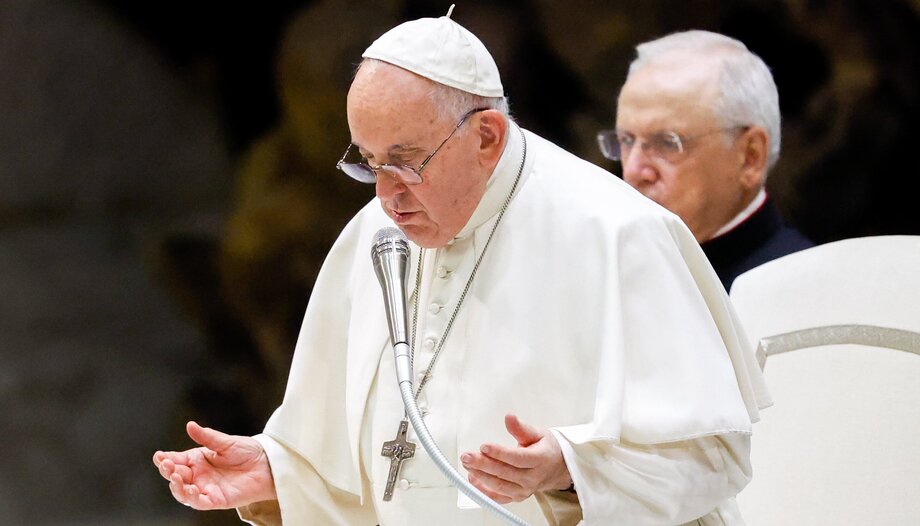

Papa Francesco ha scritto un Lettera sul ruolo della letteratura nell'educazione e nella formazione (17-VII-2024): nella maturazione di ogni persona, nella formazione dei cristiani e anche specificamente nella formazione sacerdotale.

Letteratura e maturità personale

Nella sua lettera, il Papa si unisce a tante figure di tutti i tempi che hanno richiamato l'attenzione su questo mezzo di arricchimento della formazione, che abbiamo a disposizione e che, per vari motivi, rischia oggi di essere trascurato, con il conseguente impoverimento, a fronte di una certa ossessione per gli schermi.. Rispetto ai media audiovisivi e alle loro caratteristiche, chi legge un libro, sottolinea Francisco, è molto più attivo.. Il lettore interviene nell'opera che legge e in un certo senso la riscrive.

"In un certo senso riscrive l'opera, la amplia con la sua immaginazione, crea il suo mondo, usa le sue capacità, la sua memoria, i suoi sogni, la sua stessa storia piena di dramma e di simbolismo, e così il risultato è un'opera molto diversa da quella che l'autore intendeva scrivere".".

Quindi, il testo letterario, come accade in generale per qualsiasi testo, sia esso scritto o audiovisivo, ha una vita propria che genera altri "testi viventi" originali in chi lo legge: "...".Un'opera letteraria è quindi un testo vivo e sempre fertile, capace di parlare in molti modi e di produrre una sintesi originale in ogni lettore che la incontra.". E questo arricchisce il lettore non solo in senso passivo, ma nella misura in cui apre la sua persona al mondo ed entra in dialogo con esso, ampliando il suo mondo personale.

"Leggendoscrive il Papa, il lettore è arricchito da ciò che riceve dall'autore, ma questo gli permette anche di far emergere la ricchezza della propria persona, così che ogni nuova opera che legge rinnova e amplia il suo universo personale.".

Francesco propone, a questo proposito, "un cambiamento radicale".in particolare "sull'attenzione da prestare alla letteratura nel contesto della formazione dei candidati al sacerdozio"..

Perché, ci si potrebbe chiedere, il Papa è così interessato ora? Una prima risposta, antropologica, è che ".La letteratura ha a che fare, in un modo o nell'altro, con ciò che ciascuno di noi cerca nella vita, poiché è intimamente legata alla nostra esistenza concreta, con le sue tensioni essenziali, i suoi desideri e significati.".

Francis ricorda le sue esperienze a metà degli anni Sessanta come giovane insegnante di letteratura che incoraggiava i suoi studenti a trovare quelle letture in cui risuonavano i loro drammi e le loro esperienze. In questa lettera ci sono molti consigli e dettagli interessanti, ad esempio sulla scelta di cosa leggere.

"Dobbiamo scegliere le nostre letture con disponibilità, sorpresa, flessibilità, lasciandoci consigliare, ma anche con sincerità, cercando di trovare ciò di cui abbiamo bisogno in ogni momento della nostra vita.".

Dal punto di vista dell'utilità, del discernimento spirituale e morale personale e della contemplazione, vale la pena di leggere attentamente i nn. 16-20, 26-40 della lettera. In questi passaggi, il Papa utilizza varie metafore, il telescopio, la palestra, l'atto della digestione, per mostrare come la letteratura sia un ottimo strumento per la comprensione personale del mondo, per capire e sperimentare il senso che gli altri danno alla loro vita, per vedere la realtà con il senso che essa ha per loro. il suo e non solo con i loro occhi.

E così la letteratura è una scuola dello sguardo e dell'"estasi" (uscire da se stessi), della solidarietà, della tolleranza e della comprensione. È così, pensa il successore di Pietro, perché "la letteratura è una scuola di sguardo e di "estasi" (uscita da sé), di solidarietà, di tolleranza e di comprensione.essendo cristiani, nulla di ciò che è umano ci è indifferente".

Scuola di pazienza, umiltà e comprensione".lo sguardo letterario allena il lettore al decentramento, al senso del limite, alla rinuncia al dominio, cognitivo e critico, all'esperienza, insegnandogli una povertà che è fonte di straordinaria ricchezza.".

Il lettore accoglie il dovere del giudizio, non come strumento di dominio, "...ma come strumento di potere".ma come impulso all'ascolto incessante e come disponibilità a mettersi in gioco in quella straordinaria ricchezza della storia dovuta alla presenza dello Spirito, che è data anche come grazia; cioè come evento imprevedibile e incomprensibile che non dipende dall'azione umana, ma che ridefinisce l'essere umano come speranza di salvezza.".

Per il discernimento evangelico delle culture

Dopo l'introduzione, Francesco sottolinea l'interesse della lettura per i credenti, come mezzo per conoscere le culture (la propria e le altre) e poter così parlare al cuore delle persone (a questo proposito basterebbe ricordare i volumi di Charles Moeller, "La lettura della Bibbia")., letteratura e cristianesimo del XX secolo). Infatti, nessuna cultura, da sola, può esaurire il messaggio del Vangelo (cfr. esortazione apostolica Evangelii gaudium 117).

A questo punto il Papa guarda ad un aspetto della situazione attuale: "Molte delle profezie apocalittiche che oggi cercano di seminare disperazione hanno origine proprio da questo aspetto.". Pertanto, "Il contatto con diversi stili letterari e grammaticali ci permetterà sempre di approfondire la comprensione della polifonia dell'Apocalisse.Il "sociale e il politico", senza ridurlo o impoverirlo in base alle proprie esigenze storiche o alle proprie strutture mentali.

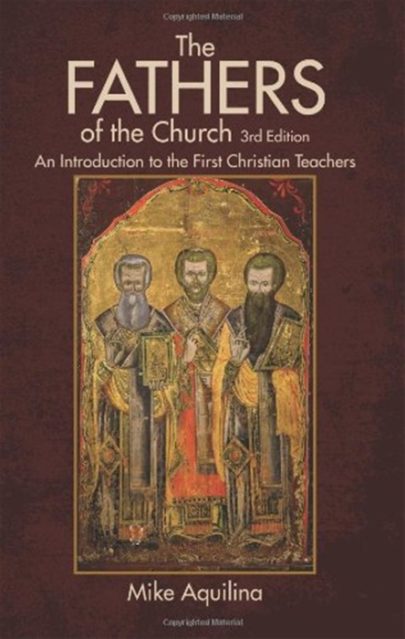

In effetti, i Padri della Chiesa, come San Basilio di Cesarea (cfr. Discorso ai giovani), esaltava la bellezza della letteratura classica, compresa quella pagana, e consigliava di conoscerla, sia in termini di argomenti (filosofia e teologia) che di comportamento (ascesi e morale). "Precisamente".osserva il Vescovo di Roma, "Da questo incontro tra l'evento cristiano e la cultura del tempo è emersa una rielaborazione originale dell'annuncio evangelico.".

Per questo motivo, e come testimonia il caso di San Paolo e la sua presenza nell'Areopago di Atene (cfr. At 17, 16-34), la letteratura è un buon strumento per il "...".discernimento evangelico della cultura". Vale a dire, per "riconoscere la presenza dello Spirito nella multiforme realtà umana"e per"cogliere il seme già piantato della presenza dello Spirito nelle vicende, nelle sensibilità, nei desideri e nelle tensioni profonde dei cuori e dei contesti sociali, culturali e spirituali".

In questo modo, la letteratura è mostrata come "una "porta" che aiuta il pastore a entrare in un dialogo profondo con la cultura del suo tempo"..

Il Papa riprende un'altra osservazione sul contesto religioso attuale: "Il ritorno al sacro e le ricerche spirituali che caratterizzano il nostro tempo sono fenomeni ambigui. Più che all'ateismo, oggi siamo chiamati a rispondere adeguatamente alla sete di Dio di molte persone, affinché non cerchino di placarla in proposte alienanti o in un Gesù Cristo senza carne." (cfr. Evangelii gaudium, 89).

Toccare il cuore dell'uomo contemporaneo

Questa è una conseguenza dell'incarnazione del Figlio di Dio: "... il Figlio di Dio è il Figlio di Dio.Quella carne fatta di passioni, emozioni, sentimenti, storie concrete, mani che toccano e curano, sguardi che liberano e incoraggiano; di ospitalità, perdono, indignazione, coraggio, audacia. In una parola, di amore".

Quindi, attraverso la letteratura, i sacerdoti e in generale tutti gli evangelizzatori possono diventare più sensibili alla piena umanità di Gesù, per poterlo annunciare meglio. Infatti, quando il Concilio Vaticano II dice che "in realtà, il mistero dell'uomo si chiarisce solo nel mistero del Verbo incarnato". (Gaudium et Spes22), Francesco sottolinea che "non si tratta di una realtà astratta, ma del mistero di questo essere umano concreto, con tutte le ferite, i desideri, i ricordi e le speranze della sua vita.".

Ecco di cosa si tratta: "Questo è il punto: il compito dei credenti, e in particolare dei sacerdoti, è proprio quello di "toccare" il cuore degli esseri umani contemporanei affinché si commuovano e si aprano all'annuncio del Signore Gesù e, in questo sforzo, il contributo che la letteratura e la poesia possono offrire è di impareggiabile valore.".

Tra parentesi, si potrebbe pensare, leggendo la lettera del Papa, che ciò che manca ai nostri contemporanei è soprattutto la fede e la "dottrina", cioè la conoscenza della verità cristiana su Dio, Gesù Cristo, i sacramenti e la morale. Certamente, si dovranno discernere i bisogni di ogni cultura. Ma in generale questo giudizio è quantomeno insufficiente.

Come dice T. S. Elliot, e come fa eco il Papa, la crisi religiosa moderna porta con sé una diffusa "incapacità emotiva". Francesco sottolinea: "Alla luce di questa lettura della realtà, il problema della fede oggi non è principalmente quello di credere di più o di meno alle proposizioni dottrinali. È piuttosto legato all'incapacità di molti di lasciarsi commuovere da Dio, dalla sua creazione, dagli altri esseri umani. Qui, dunque, sta il compito di curare e arricchire la nostra sensibilità.".

Nella parte finale della sua lettera, Francesco insiste nel sottolineare perché è importante considerare e promuovere la lettura di grandi opere letterarie come elemento importante dell'educazione. paideia sacerdotale, che potrebbe equivalere, per gli evangelizzatori in generale, all'educazione alla fede. E, attenzione, come abbiamo già visto, dirà che non si tratta solo di toccare il cuore degli altri, ma di cambiare il proprio cuore, il cuore del pastore dell'evangelizzatore, a immagine del cuore di Cristo.

Autoformazione dell'evangelizzatore

Questa autoeducazione dell'evangelizzatore può essere suddivisa in quattro direzioni, che la lettera indica in conclusione. E vale la pena riprenderle a lungo.

1) "Mi fido, scrive Francesco, "nell'aver mostrato, in queste brevi riflessioni, il ruolo che la letteratura può svolgere nell'educare il cuore e la mente del pastore o del futuro pastore nella direzione di un libero e umile esercizio della propria razionalità, di un fecondo riconoscimento del pluralismo dei linguaggi umani, di un ampliamento della propria sensibilità umana e, in conclusione, di una grande apertura spirituale all'ascolto della Voce attraverso tante voci.".

2) "In questo senso". -e prosegue sottolineando che "letteratura aiuta il lettore a distruggere gli idoli dei linguaggi autoreferenziali, falsamente autosufficienti, staticamente convenzionali, che talvolta rischiano di contaminare anche il discorso ecclesiale, imprigionando la libertà della Parola.".

3) "Il potere spirituale della letteratura evoca [...] il compito primario affidato all'uomo da Dio, quello di "dare i nomi" agli esseri e alle cose (cfr. Gen 2:19-20). La missione di custodire la creazione, assegnata da Dio ad Adamo, è innanzitutto il riconoscimento della propria realtà e del significato dell'esistenza degli altri esseri.".

4) "In questo modo, l'affinità tra il sacerdote - e per estensione tutti coloro che partecipano alla missione evangelizzatrice della Chiesa, cioè tutti i cristiani, chiamati a essere discepoli missionari - e il poeta si manifesta in questa misteriosa e indissolubile unione sacramentale tra la Parola divina e la parola umana, dando vita a un ministero che diventa un servizio pieno di ascolto e di compassione, a un carisma che diventa responsabilità, a una visione della verità e del bene che si aprono come bellezza.".

In effetti, la letteratura può essere oggi una via maestra per l'autoeducazione della propria personalità, una purificazione del linguaggio dell'evangelizzazione, un aiuto per riconoscere e prendersi cura della realtà, e quindi anche un canale per incarnare meglio la missione evangelizzatrice.

José María Arizmendiarrieta: l'azienda al servizio dell'essere umano

José María Arizmendiarrieta: l'azienda al servizio dell'essere umano