Il Museo episcopale di Vic (Museo episcopale di VicMEV) è stata fondata nel 1889 dal vescovo Josep Morgades nello spirito del pontificato di Leone XIII, per raccogliere le testimonianze del passato e, nel linguaggio dell'epoca, difendere le verità della fede e la sua incarnazione culturale in terra catalana. Centotrenta anni dopo, e quasi vent'anni dopo l'inizio di una nuova impresa, frutto della collaborazione tra l'episcopato, l'associazione di volontariato e il ministero della cultura. Generalitat della Catalogna e del Comune di Vic, il Museo, adattato ai tempi attuali, continua a essere, sotto la presidenza del Vescovo di Vic, un grande strumento per ricordare da dove veniamo, per guardare oltre i nostri orizzonti quotidiani e per aprirci a questo nuovo panorama che si sta aprendo davanti a noi.

Ne è un esempio concreto il filone di mostre incentrate sul mondo medievale che il MEV ha consolidato negli ultimi quindici anni, derivato da un serio lavoro di ricerca, dal lavoro in rete con istituzioni analoghe in tutto il continente (come ad esempio l'Istituto di Studi Internazionali di Roma) e dal lavoro in rete con istituzioni analoghe in tutto il mondo. Rete dei musei d'arte medievale in Europa) e un tenace compito di comunicazione, si basa sulla propria collezione, che è costituita principalmente da oggetti d'arte liturgica ed è una delle più importanti al mondo nel suo genere.

La mostra più recente di questa serie, intitolata Nord e Sud. Arte medievale dalla Norvegia e dalla Catalogna 1100-1350è stato inaugurato il 15 febbraio di quest'anno ed è il risultato di un progetto congiunto del MEV e dell'Istituto per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Museo del Cataio di Utrecht (Paesi Bassi), con la collaborazione di importanti musei norvegesi come quelli di Bergen, Oslo e Trondheim, tra gli altri. La mostra riunisce per la prima volta esempi eccezionali di decorazione d'altare medievale provenienti da queste due regioni agli estremi del continente europeo, con l'obiettivo di trasmettere un messaggio che va oltre la loro bellezza e il loro interesse scientifico: la consapevolezza di una profonda unità europea basata sulla condivisione della fede e della cultura cristiana.

Il tema principale della mostra ruota attorno a un tipo specifico di patrimonio medievale, quello degli arredi d'altare, per lo più in legno, che si sono conservati in modo molto disomogeneo. Nelle regioni centrali dell'Europa di rito latino, i cambiamenti di moda o le distruzioni causate dalle guerre o dall'iconoclastia di alcune confessioni protestanti, come il calvinismo, hanno portato alla scomparsa di gran parte di questo tipo di mobili. D'altra parte, sia in Norvegia che in Catalogna, diversi fattori hanno favorito la conservazione di questi oggetti: un certo isolamento geografico (sotto la protezione dei Fiordi a nord, o dei Pirenei e delle regioni centrali della Catalogna a sud), dinamiche culturali ed economiche post-medievali che non sempre hanno imposto la sostituzione degli arredi liturgici, e tendenze religiose che, seppur diverse (luteranesimo in Norvegia, cattolicesimo in Catalogna), non hanno determinato nemmeno la loro distruzione. Infine, in entrambi i luoghi, i musei sono responsabili della raccolta e della protezione di questo patrimonio fin dal XIX secolo.

La mostra ci mostra che l'altare cristiano nell'Europa di rito latino era decorato più o meno allo stesso modo, con oggetti che dovevano essere molto più abbondanti in tutto il continente di quanto possa sembrare oggi. Un esempio lo rivela immediatamente: dei 105 anticamini in legno dipinto dal 1100 al 1350 conservati in Europa, 55 sono catalani e 32 norvegesi: più di 80 % di esempi di questo tipo sono quindi conservati nelle collezioni medievali di Norvegia e Catalogna. È vero che se ci riferiamo ad altre tipologie di arredi liturgici, come i crocifissi o le immagini della Vergine, la percentuale di esempi conservati in altri Paesi dell'Europa centrale è maggiore. Tuttavia, il confronto tra gli esempi catalani e norvegesi, separati da oltre 3.000 chilometri, continua a testimoniare in modo inequivocabile una realtà essenziale: tutte queste immagini incarnano lo stesso orizzonte artistico, culturale e spirituale.

La ragione per cui in tutta Europa esistevano gli stessi tipi di oggetti e temi iconografici va ricercata innanzitutto nella standardizzazione della liturgia. In tutta l'Europa occidentale, soprattutto a partire dal XIII secolo, si celebrava la stessa messa in latino, si cantavano gli stessi canti e l'anno liturgico seguiva lo stesso corso; le variazioni si limitavano principalmente alla venerazione di santi locali o regionali. I rituali derivavano dalla stessa teologia, che veniva predicata in ogni chiesa e insegnata in ogni scuola e università del continente. Un viaggiatore norvegese che entrasse in una qualsiasi chiesa catalana potrebbe seguire il rito della messa senza grandi difficoltà e riconoscere gli oggetti e le immagini che lo circondano; lo stesso potrebbe dire un portoghese in Polonia o un inglese in Sicilia. L'abbondanza di manufatti conservati in Norvegia e Catalogna, gli stessi che i chierici tenevano in mano e che i fedeli contemplavano con timore reverenziale, offre quindi probabilmente il miglior accesso possibile all'esperienza della messa come era tra il XII e il XIV secolo.

L'arte ecclesiastica medievale conservata in questi luoghi della periferia continentale offre quindi una visione unica dell'unità dell'eredità europea. Un'unità nella diversità forgiata sotto gli auspici della Chiesa cattolica e, in definitiva, della fede cristiana, intorno alla contemplazione e alla celebrazione del Mistero incarnato. Ciò è confermato anche dall'abbondanza di resti architettonici conservati in tutto il continente, anche se la loro analisi da parte delle scuole nazionali nel corso del XIX secolo ha preferito enfatizzare le differenze tra, ad esempio, il gotico radioso francese e il gotico perpendicolare inglese. In ogni caso, il fatto che le banconote da 10 e 20 euro siano decorate con l'immagine, rispettivamente, di un portale romanico e di una finestra gotica deve indicare anche una certa consapevolezza dell'unità europea che si manifesta attraverso l'arte religiosa. Se i compromessi politici hanno talvolta reso difficile il riconoscimento delle radici cristiane dell'Europa, il patrimonio artistico religioso - e ancor più gli arredi d'altare medievali presentati in mostra, che sono riusciti a dare lo stesso aspetto a interni architettonici forse diversi - continua ad affermarle con tanta serenità quanta forza.

Oltre a questo messaggio specifico, però, ce n'è un altro più elementare che, forse proprio per questo, può passare inosservato, ma che si rivela assolutamente fondamentale. È un dato di fatto che senza una conoscenza di base dei principi fondamentali del cristianesimo (teologia, liturgia, spiritualità) il patrimonio storico-artistico europeo e il passato medievale che esso rappresenta risultano incomprensibili, soprattutto nelle società occidentali contemporanee sempre più slegate dalle proprie radici cristiane. La mostra Nord e Sud. Arte medievale dalla Norvegia e dalla Catalogna 1100-1350 ha fornito a Vic una chiave di lettura approfondita del ricco patrimonio che il museo conserva. E quando la mostra si è svolta a Utrecht (ottobre 2019-gennaio 2020), invece, è servita a far conoscere in questa città del centro Europa tutto ciò che è scomparso ma che manifesta le stesse radici cristiane e che permette di completare la comprensione di ciò che ancora sopravvive, come se fosse il pezzo mancante di un puzzle.

Per tutti questi motivi è stata una grande soddisfazione poter inaugurare questa mostra a Vic dopo anni di lavoro. E per le stesse ragioni è stato particolarmente doloroso doverlo chiudere al pubblico solo un mese dopo, il 13 marzo, quando è scoppiata l'attuale crisi sanitaria. In risposta, il team del Museo ha intensificato la presenza della mostra sul web - una strada già avviata in precedenza - caricando numerosi contenuti sul nostro blog (https://museuepiscopalvic.com/blog125), oltre che attraverso varie altre azioni sui social network o la partecipazione a eventi riformulati in versione digitale, come la Giornata internazionale dei musei.

Tuttavia, consapevoli che nessuna di queste risorse può sostituire una visita di persona, la mostra è stata prorogata fino al 15 settembre, grazie alla generosità dei musei prestatori, con l'intenzione di riaprire le porte al pubblico nel prossimo futuro e offrire così la possibilità di visitare la mostra durante l'estate. Il MEV avrà così la soddisfazione di condividere un progetto con il quale intende continuare a progredire nella diffusione di questo comune patrimonio medievale europeo e, con esso, del suo messaggio di unità nella diversità radicato nei valori del Vangelo.

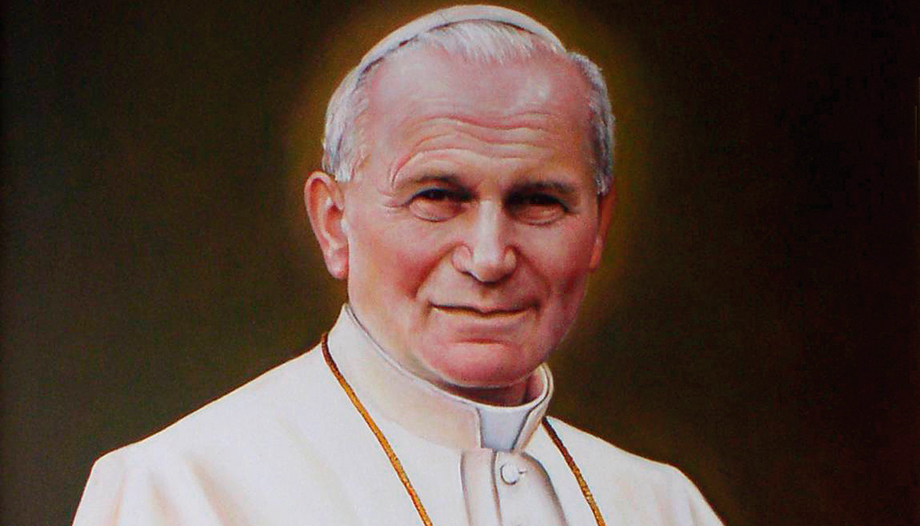

Direttore del Museu Episcopal de Vic.