Il rapporto tra la scienza moderna e la religione cristiana sembra essere circondato da un alone di conflitto che condiziona tutto ciò che viene detto al riguardo. È così che viene visto da chi è convinto che ci sia qualcosa di fondamentalmente sbagliato nell'una o nell'altra: gli scientisti ritengono che la scienza moderna monopolizzi la verità, per cui tutte le religioni devono necessariamente essere false, tranne in ogni caso una loro versione scientifica, come la "religione dell'umanità" che Auguste Comte cercò di fondare nel XIX secolo. Allo stesso tempo, ci sono cristiani che contrattaccano ricordando lo scarso successo di tali tentativi: essi vedono nella scienza al massimo una manciata di verità secondarie, che vanno legate strettamente per non assolutizzarle, una tentazione sempre in agguato.

Ho dedicato la maggior parte dei miei sforzi a esaminare la storia del rapporto tra la scienza moderna e la religione cristiana. Devo dire che non sono d'accordo con entrambe le posizioni. Non mi affido a una semplice intuizione: mi sono preso la briga di coordinare un gruppo di specialisti per analizzare l'atteggiamento pro, anti o a-religioso di una selezione di 160 personalità di spicco in tutti i campi della conoscenza positiva dall'inizio del XVI secolo alla fine del XX. Le nostre conclusioni sono categoriche: durante il XVI, XVII e XVIII secolo, praticamente tutti erano pro-, anti- o a-religiosi. tutti i creatori della nuova scienza erano credenti. Non erano solo allo stesso tempo scienziati e Cristiani, ma il lavoro che svolgevano era quasi sempre a sfondo religioso, tanto che sono riusciti a diventare ricercatori di alto livello. perché erano cristiani (qualcosa di simile si può dire in generale degli studiosi di secondo e terzo livello).

Nel XIX secolo, un periodo in cui la scristianizzazione degli intellettuali europei (soprattutto dei filosofi) era avanzata in modo molto significativo, gli scienziati erano ancora per la maggior parte uomini di fede: 22 su 32 della nostra selezione. E quelli che aderirono alla religione non erano proprio i meno rappresentativi: comprendevano nientemeno che Gauss, Riemann, Pasteur, Fourier, Gibbs, Cuvier, Pinel, Cantor, Cauchy, Dalton, Faraday, Volta, Ampère, Kelvin, Maxwell, Mendel, Torres Quevedo e Duhem: i migliori tra i matematici, gli astronomi, i fisici, i chimici, i biologi, i medici e gli ingegneri dell'epoca.

Sappiamo tutti che nel XX secolo la disaffezione spirituale è diventata un fenomeno di massa. Ciononostante, l'opzione religiosa rimane la più popolare tra i grandi scienziati: 16 su 29 la cui appartenenza non è in dubbio. Ancora una volta, i cristiani non sono affatto un gruppo marginale: Planck, Born, Heisenberg, Jordan, Eddington, Lemaître, Dyson, Dobzhansky, Teilhard de Chardin, Lejeune, Eccles...

Illuminismo e secolarizzazione

I dati sono sempre interpretabili; possiamo presentarli in un modo o nell'altro e rigirarli a piacimento. Tuttavia, a parte i sofismi e la retorica, è difficile evitare le seguenti conclusioni:

1ª. La scienza moderna è nata e cresciuta nell'Europa cristiana e non proprio per opera di minoranze dissidenti, ma per mano di persone saldamente legate a quella tradizione (Copernico, Képler, Galileo, Cartesio, Huygens, Boyle, Bacone, Newton, Leibniz, ecc. ecc.)

2ª. Non esiste un unico "Illuminismo", cioè un unico movimento deciso a promuovere lo sviluppo della ragione e il miglioramento dell'umanità attraverso il libero uso delle facoltà intellettuali secondo un ideale emancipatorio. È vero che esiste un illuminismo antireligioso (quello di Diderot, La Mettrie, d'Holbach ed Helvetius) e anche un illuminismo anticristiano (quello di Voltaire, d'Alembert, Federico II o Condorcet). Ma accanto a loro c'è anche un altro Illuminazione cristiana, l'unica che ha portato la scienza moderna alla sua definitiva maturazione, sia all'interno della Spagna (Feijóo, Mutis, Jorge Juan...) sia al di fuori di essa (Needham, Spallanzani, Maupertuis, Eulero, Herschel, Priestley, Boerhaave, Linneo, Réaumur, Galvani, von Haller, Lambert, Lavoisier...).

3ª. Il processo di secolarizzazione che ha avuto luogo nel mondo occidentale durante la modernità. in qualsiasi modo è stato causato dall'ascesa della nuova scienza, ma piuttosto dalla ritardato per essa. La comunità scientifica, sia nella sfera dei grandi creatori che in quella dei modesti lavoratori della conoscenza, è sempre stata (e lo è ancora oggi) più pio del loro ambiente sociale.

4ª. Se vogliamo trovare le cause storico e sociologico del moderno processo di secolarizzazione (tralasciando per il momento la secolarizzazione specifica). spirituale), esistono alternative molto più credibili all'attribuzione allo sviluppo della razionalità scientifica. La prima è la divisione delle chiese cristiane dopo la Riforma protestante e lo scandalo delle successive guerre di religione. Paul Hazard e molti altri hanno sottolineato la crisi di coscienza che si verificò in tutti i Paesi in cui la perdita dell'unità religiosa minava le basi stesse della convivenza sociale (soprattutto in Francia, Inghilterra e Germania). Un aneddoto su un milione illustra il fenomeno: nel 1689 Leibniz stava attraversando la laguna di Venezia. I barcaioli (che non si aspettavano che il tedesco capisse l'italiano) progettarono di assassinarlo, poiché, in quanto eretico, non ci vedevano nulla di male: anzi, era un'azione lodevole e redditizia. Leibniz si salvò tirando fuori dalla tasca un rosario e iniziando a pregare, pratica che dissuase gli sgherri dalle loro cattive intenzioni: la storia del Buon Samaritano non era allora considerata un modello da seguire.

La scristianizzazione di filosofi, letterati e intellettuali era intimamente legata alla perdita di un terreno religioso comune. Tragicamente, essi erano impotenti a porre rimedio agli innegabili mali che affliggevano la Chiesa e a impedire la frammentazione della Riforma in innumerevoli confessioni. Lo illustro ancora una volta con un esempio: il grido disperato di Erasmo da Rotterdam per l'incapacità dei suoi contemporanei di unirsi intorno ai misteri della fede, invece di esacerbare gli odi: "... la fede della Chiesa non era un mistero.Abbiamo definito troppe cose che avremmo potuto ignorare o trascurare senza mettere in pericolo la nostra salvezza... La nostra religione è essenzialmente pace e armonia. Ma queste non potranno esistere finché non ci rassegneremo a definire il minor numero possibile di punti e a lasciare ognuno al proprio giudizio in molte cose. Molte questioni sono state rimandate al Concilio Ecumenico. Sarebbe molto meglio rimandarle al momento in cui lo specchio e l'enigma saranno svelati e vedremo Dio faccia a faccia"..

Il fallimento dei teologi dell'epoca è patetico. Le soluzioni proposte dai filosofi puri, come la definizione di una religione puramente naturale, il placare gli animi con la pura e semplice "larghezza di vedute" o la ricerca di valori secolari alternativi a sostegno della vita individuale e collettiva, si sono rivelate inattuabili o catastrofiche. Al contrario, i pionieri della nuova scienza hanno avuto un atteggiamento molto più costruttivo ed efficace: si sono attenuti agli articoli fondamentali della fede senza cercare di distorcerli o di trasformarli in un'arma da usare contro gli altri. Ritenevano - a ragione - che il compito di decifrare gli enigmi dell'universo favorisse la pietà, ponesse rimedio alle miserie materiali dell'esistenza e, non ultimo, unisse gli animi invece di seminare discordia.

Colpisce l'ecumenismo mostrato da questi personaggi fin dall'inizio: un ecumenismo buono, non basato sul rifiuto dei dogmi in discussione, ma sull'impegno ad aggiungere nuove verità ai preamboli della fede, che alimentava l'ammirazione per la potenza e la sapienza di Dio, accrescendo al contempo il rispetto per l'uomo, la creatura più eccelsa dell'universo. Ci sono esempi davvero toccanti: il canonico Copernico rimase fedele alla Chiesa cattolica in mezzo alle turbolenze; decise di pubblicare la sua grande opera astronomica solo su insistenza del suo vescovo, la dedicò al Papa regnante (che ne apprezzò il dettaglio), si avvalse dei servizi del giovane astronomo riformato Rhaetius per portarla a termine e trovò un editore nella luterana Norimberga. Le autorità teologiche locali non ebbero problemi ad autorizzare la stampa del libro che un cattolico polacco offriva al pontefice romano. È sorprendente che il cattolico Cartesio abbia vissuto e composto la sua grande opera scientifica nell'Olanda protestante, o che il luterano Keplero sia sempre stato al servizio dei monarchi cattolici.

Sotto il patronato cattolico

Non si trattava di casi isolati: le prime accademie scientifiche europee fungevano da rifugio per le minoranze religiose perseguitate. E dietro di loro non c'era certo un atteggiamento indifferente nei confronti della religione: Cartesio era in cordiale corrispondenza con Elisabetta di Boemia, la principessa che era stata la causa della terribile Guerra dei Trent'anni. Quando questa osò attaccare le convinzioni del matematico e filosofo francese (citando un caso di conversione al cattolicesimo, presumibilmente per interesse), egli reagì con fermezza e tatto: "Non posso negarle che sono rimasto sorpreso nell'apprendere che Vostra Altezza è stata disturbata [...] da qualcosa che la maggior parte delle persone troverà buono [...]. Infatti, tutti coloro che appartengono alla religione a cui appartengo (che senza dubbio sono la maggioranza in Europa) sono tenuti ad approvarla, anche se hanno visto circostanze e motivi apparentemente riprovevoli; perché crediamo che Dio usi vari mezzi per attirare le anime a sé, e che chi è entrato nel chiostro con un'intenzione malvagia abbia poi condotto una vita estremamente santa. Quanto a coloro che sono di un'altra fede, [devono considerare] che non sarebbero della religione che sono se essi, o i loro genitori, o i loro antenati, non avessero abbandonato la romana, [così che] non potranno chiamare volubili coloro che abbandonano la loro".

Il già citato Leibniz non solo fu ben accolto quando visitò il Vaticano, ma gli fu offerta la direzione della sua biblioteca se fosse tornato alla sua fede ancestrale. Leibniz declinò l'offerta, perché non riteneva giusto cambiare religione per un vantaggio mondano, ma soprattutto perché si stava impegnando a fondo (prima con il vescovo Rojas Spinola e poi con Bossuet) per realizzare la riunificazione di luterani e cattolici in un concilio ecumenico, che non ebbe luogo nonostante l'appoggio papale, perché contrario agli interessi del re di Francia, Luigi XIV.

Quest'ultimo esempio ci porta al punto cruciale: i conflitti che sono sorti tra le istituzioni ecclesiastiche e gli studiosi della natura, come i casi di Galileo e dell'Inquisizione romana, o quello di Serveto e Calvino.

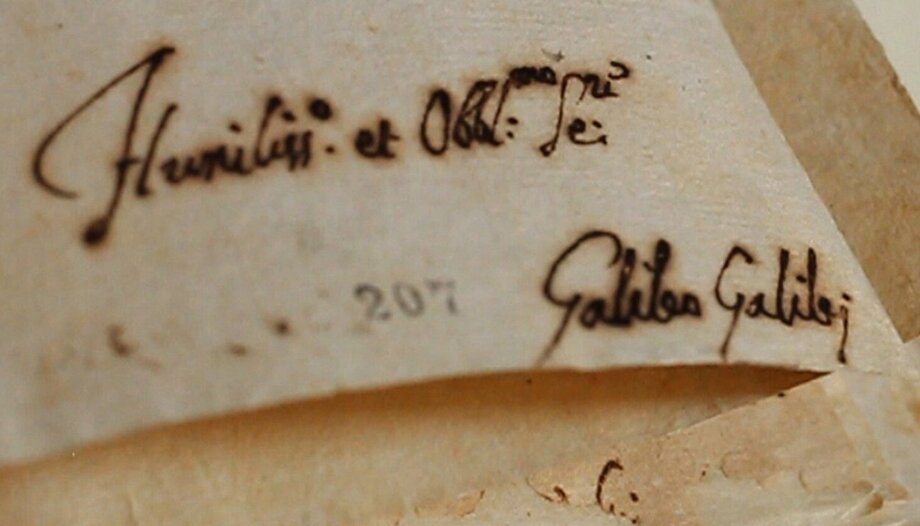

Il "caso Galileo

Su di essi (soprattutto sul primo) e sulla tesi di un inevitabile conflitto tra sfera religiosa e scientifica sono stati versati fiumi di inchiostro. Non è possibile discuterne in modo approfondito ora, ma vale la pena di fare alcune osservazioni su cui quasi tutti gli studiosi concordano serio. In primo luogo, sono stati eventi molto importanti, sia per la Chiesa cattolica che per le altre confessioni cristiane.

La storiografia positivista/scientista del XIX secolo (così come i suoi postumi che hanno avuto fino ad oggi su tutti coloro che hanno scritto in obbedienza a slogan o mediati dall'ideologia) ha preso la disputa su Galileo come vessillo per dimostrare una presunta guerra (non certo "santa") tra scienza e religione. Questa è la forma più abusiva di induzione che io conosca: salta direttamente da uno all'infinito. Perché ci sia una guerra di questo tipo, dovrebbe essere possibile allungare la lista degli scienziati famosi (o anche solo rispettabili) che sono stati oppressi. per le tesi scientifiche che difendevano. A titolo di semplice contestualizzazione, vale la pena ricordare che per tutto il XVII secolo l'elenco degli scienziati famosi, solo all'interno dell'ordine dei gesuiti, comprende, tra gli altri, i seguenti nomi: Stéfano degli Angeli, Jacques de Billy, Michal Boym, José Casani, Paolo Casati, Louis Bertrand Castel, Albert Curtz, Honoré Fabri, Francesco Maria Grimaldi, Bartolomeu de Gusmão, Georg Joseph Kamel, Eusebio Kino, Athanasius Kircher, Adam Kochanski, Antoine de Laloubère, Francesco Lana de Terzi, Théodore Moretus, Ignace-Gaston Pardies, Jean Picard, Franz Reinzer, Giovanni Saccheri, Alfonso Antonio de Sarasa, Georg Schönberger, Jean Richaud, Gaspar Schott, Valentin Stansel e André Tacquet.

Inoltre, c'è il fatto incontrovertibile che sia Galileo che Servetus erano, contemporaneamente a uomini di scienza, uomini di fede, tanto attaccati (o più) alle proprie convinzioni religiose quanto quelli che li condannavano. In terzo luogo, ricerche più recenti e autorevoli, come quelle di Shea e Artigas, hanno stabilito senza ombra di dubbio che queste "persecuzioni" molto specifiche e limitate erano dovute a considerazioni tattiche legate all'esercizio del potere e alla strategia politica, se non a puri e semplici rancori personali. I membri della Chiesa, anche nelle sfere più alte, non sono mai stati esenti da vizi e peccati, a maggior ragione in un'epoca come quella in cui i principali gerarchi esercitavano un potere e una ricchezza di cui erano fortunatamente (sarebbe meglio dire "la Chiesa") non solo i più potenti ma anche i più ricchi: provvidenzialmente) sono stati eliminati nel corso del tempo. Tuttavia, va detto che durante l'ascesa della modernità essi peccarono molto più spesso e molto più gravemente contro le esigenze della religione a cui erano legati che non contro gli interessi della cultura, dell'arte o della scienza.

In breve, argomentare dal processo a Galileo (per quanto deplorevole) che la Chiesa sarebbe ostile alla nuova scienza sarebbe più o meno come sostenere che gli Stati Uniti sono contrari alla fisica, visto che i loro leader hanno inscenato una sorta di processo al padre della bomba atomica, Oppenheimer, per metterne in dubbio il patriottismo.

Resta la tesi che la scienza moderna è nata e fiorita con l'incoraggiamento e l'ispirazione di individui che, in proporzione schiacciante, erano ferventi cristiani. È stata una coincidenza? Non credo. Nella tarda antichità i saggi pagani di Alessandria avrebbero potuto intraprendere la strada che mille anni dopo è stata percorsa dai cristiani dell'Occidente. Ma non lo fecero. Perché? Ci sono diverse ragioni convergenti:

1. Al disprezzo olimpico per il lavoro manuale manifestato da Greci e Romani si opponeva il principio "chi non lavora non mangi", formulato da Paolo di Tarso, apostolo della nuova fede, mentre costruiva tende con le proprie mani. Il cristianesimo ha sponsorizzato fin dalle sue origini tutte le occupazioni oneste. Dallo schiavo o dall'operaio fino al re, tutti potevano entrarvi.

2. I pagani non hanno mai concepito un più ultra dell'universo: le loro stesse divinità erano cosmiche. Una condizione di possibilità indispensabile per l'emergere della scienza era la demistificazione dell'universo, cioè l'assoggettamento della natura a una legalità superiore. Anche se ci sono voluti quindici secoli per portare a termine questo compito, sono stati i cristiani i primi a realizzarlo e a trarne le dovute conseguenze.

3. In contrasto con le concezioni cicliche del tempo che dominavano le prime civiltà europee e le culture esotiche, la scienza moderna doveva partire da una concezione lineare. Sono stati anche i cristiani a fornirla.

4. La nozione di legge naturale è indispensabile per il dispiegarsi della nuova scienza. L'idea di un Dio trascendente, creatore e legislatore, è stata la matrice da cui è emersa.

5. I pitagorici avevano già concepito il mondo in termini di forme e strutture matematiche. Tuttavia, la maggior parte delle equazioni matematiche sono troppo complesse per essere risolte dalla mente umana. Dio avrebbe potuto certamente creare un universo molto più complicato di questo, ma allora sarebbe stato al di là della nostra comprensione. Oppure uno più meccanicamente perfetto, ma allora sarebbe inabitabile. Non è il minimo contributo della religione aver dato ai ricercatori la convinzione che il mondo sia relativamente semplice da capire, anche se è sufficientemente complesso da contenere esseri sofisticati come noi.

Se la storia che ho raccontato fosse vera, perché oggi gli scienziati cristiani sono una minoranza? La ragione è molto semplice: la nascita della nuova scienza richiedeva un coraggio intellettuale e spirituale che solo il cristianesimo poteva fornire. Una volta avviata e dimostrate le sue enormi potenzialità, non era più necessario essere impregnati dello spirito fondatore. A parte i grandi creatori, gli uomini di scienza non sono di una razza speciale: figli del loro tempo, condividono in genere i valori e le convinzioni dominanti. Sono solo un po' più laboriosi, più realisti, meno cinici e disincantati della media dei loro contemporanei: questa è l'eredità che rimane delle radici cristiane della scienza, un'eredità che potrebbe tuttavia andare perduta se la civiltà attuale persiste nel nichilismo generato dal suo allontanamento da Dio. Non meno triste è il fatto che molti cristiani si siano distaccati dalla scienza come se fosse qualcosa di estraneo o ostile a loro. Ciò si spiega solo con l'ignoranza di come questa grande impresa sia nata e di quale sia la sua vocazione più profonda. Come si può superare questo allontanamento? Scuotendosi dall'indolenza e assumendo una volta per tutte le esigenze che derivano dall'impegno in Cristo.