Dans un article précédent Nous avons traité des sources non chrétiennes et non canoniques concernant Jésus de Nazareth. Nous allons maintenant illustrer, même brièvement, les sources canoniques, c'est-à-dire celles qui sont considérées comme sacrées et fiables par l'Église.

Épîtres pauliniennes et Actes des Apôtres

Les épîtres pauliniennes, ou lettres de l'apôtre Paul, font partie du Nouveau Testament. Elles ont été écrites entre 51 et 66 par Paul de Tarse, mieux connu sous le nom de saint Paul, appelé "Apôtre des Gentils" parce qu'avec lui la prédication chrétienne a franchi les frontières de l'Asie occidentale.

Paul n'a jamais rencontré Jésus, mais ses écrits représentent les documents les plus anciens à son sujet et établissent également que le "kérygme" (la proclamation de l'identité de Jésus, Fils de Dieu, né, mort et ressuscité selon les Écritures) était déjà fixé moins de vingt ans après la mort du Christ.

De plus amples informations sont disponibles dans d'autres écrits du Nouveau Testament, en particulier dans le Actes des ApôtresL'Évangile de Luc est une chronique des exploits des apôtres de Jésus de Nazareth après sa mort, en particulier Pierre et Paul. L'œuvre est attribuée à l'auteur de l'un des Évangiles synoptiques, Luc (ou Lucan), qui l'a probablement rédigée entre 55 et 61 après J.-C. (le récit s'interrompt en effet avec la première partie de la vie de Paul et son emprisonnement à Rome, et non avec sa mort, survenue quelques années plus tard).

À partir des Actes et des Épîtres pauliniennes, il est possible d'extrapoler une biographie de Jésus de Nazareth en dehors des Évangiles et d'observer comment, bien que peu détaillée, elle est tout à fait cohérente avec ce qui est raconté dans les Évangiles eux-mêmes, et de surcroît écrite par des auteurs différents et indépendants.

En effet, nous pouvons déduire de ces écrits que Jésus n'était pas une entité angélique, mais "un homme" (Romains 5, 15) : Jésus n'était pas une entité angélique, mais "un homme" (Romains 5:15) ; "né d'une femme" (Galates 4:4) ; descendant d'Abraham (Galates 3:16) par la tribu de Juda (Hébreux 7:14) et par la lignée de David (Romains 1:3) ; sa mère s'appelait Marie (Ac 1, 14) ; il était appelé Nazaréen (Ac 2, 22 et 10, 38) et avait des "frères" (nous en parlerons également dans un autre article consacré aux "sémitismes") (1 Co 9, 5 ; Actes 1, 14), dont l'un s'appelait Jacques (Galates 1, 19) ; il était pauvre (2 Corinthiens 8, 9), doux et modéré (2 Corinthiens 10, 1) ; il a été baptisé par Jean le Baptiste (Actes 1, 22) ; il a rassemblé des disciples avec lesquels il a vécu dans une relation constante et étroite (Ac 1, 21-22) ; douze d'entre eux ont été appelés "apôtres", et à ce groupe appartenaient, entre autres, Céphas, c'est-à-dire Pierre, et Jean (1 Corinthiens 9, 5 ; 15, 5-7 ; Ac 1, 13- 26).

Au cours de sa vie, Jésus a accompli de nombreux miracles (Ac 2,22) et a guéri et bénéficié à de nombreuses personnes (Ac 10,38) ; une fois, il est apparu à ses disciples glorieusement transfiguré (2 P 1,16-18) ; il a été trahi par Judas (Ac 1,16-19) ; la nuit de la trahison, il a institué l'Eucharistie (1 Corinthiens 11:23-25) ; il a agonisé dans la prière (Hébreux 5:7) ; il a été injurié (Romains 15:3) et préféré à un meurtrier (Actes 3:14) ; il a souffert sous Hérode et Ponce Pilate (1 Timothée 6:13 ; Actes 3:13 ; 4:27 ; 13:28) ; il a été crucifié (Galates 3:1 ; 1 Corinthiens 1:13, 23 ; 2:2 ; Actes 2:2) ; il a été crucifié (Galates 3:1 ; 1 Corinthiens 1:13. 23 ; 2, 2 ; Actes 2, 36 ; 4, 10) devant la porte de la ville (Hébreux 13, 12) ; il a été enseveli (1 Corinthiens 15, 4 ; Actes 2, 29 ; 13, 29) ; il est ressuscité le troisième jour (1 Corinthiens 15, 4 ; Actes 10, 40) ; il est ensuite apparu à de nombreuses personnes (1 Corinthiens 15, 5-8 ; Actes 1, 3 ; 10, 41 ; 13, 31) ; il est monté au ciel (Romains 8, 34 ; Actes 1, 2. 9-10 ; 2, 33-34).

Les évangiles

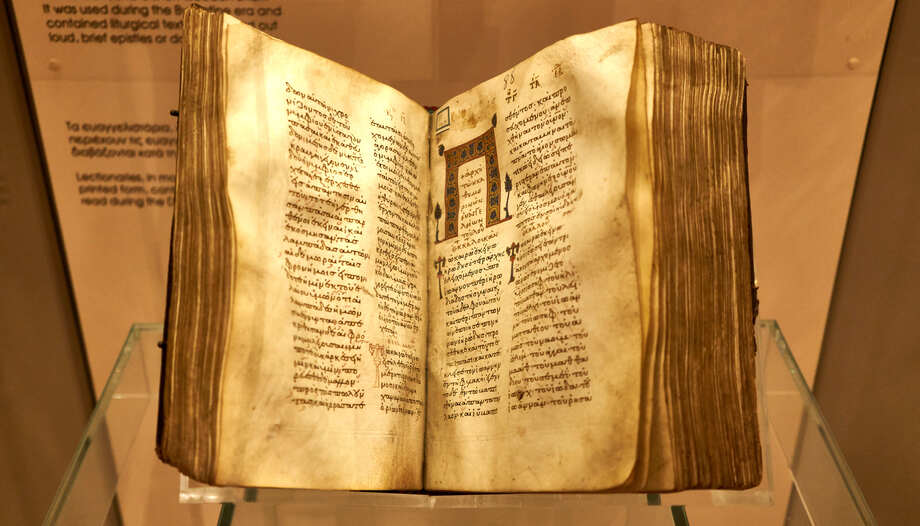

Les évangiles canoniques (qui font partie du canon biblique officiel des églises chrétiennes et que même les chercheurs non chrétiens reconnaissent aujourd'hui comme historiquement authentiques) sont au nombre de quatre : "selon" Matthieu, Marc, Luc (ces trois premiers évangiles sont également appelés les évangiles synoptiques) et Jean.

Le terme "évangile" vient du grec "εὐαγγέλιον" (euangèlion), latinisé en "evangelium" et a plusieurs significations.

D'une part, dans la littérature grecque classique, il désigne tout ce qui est lié à une bonne nouvelle, c'est-à-dire : la bonne nouvelle elle-même ; un cadeau offert au messager qui l'apporte ; le sacrifice votif à la divinité en guise de remerciement pour la bonne nouvelle.

Au sens chrétien, cependant, il indique la bonne nouvelle "tout court" et se rapporte toujours à Jésus de Nazareth :

- évangile de Jésus, la bonne nouvelle transmise par les apôtres sur l'œuvre et les enseignements du Nazaréen, mais surtout sur sa résurrection et sa vie éternelle (en ce sens, il s'étend également aux documents que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'évangiles) ;

- l'évangile de Jésus, c'est-à-dire la bonne nouvelle apportée, cette fois, par Jésus lui-même, à savoir le Royaume de Dieu et l'accomplissement de l'attente messianique ;

- évangile-Jésus, en l'occurrence la personne de Jésus, donnée par Dieu à l'humanité.

Le "Tannaìm" et la catéchèse

Dans les premières années qui ont suivi la mort du Nazaréen, l'"évangile" (ce mot englobant désormais les trois sens énumérés ci-dessus) a été transmis sous forme de catéchèse, terme dérivé du grec "κατήχησις", "katechèsis" (du verbe "κατηχήω", "katecheo", composé de la préposition "κατά", "katá", et du nom "ηχώ", écho, c'est-à-dire "écho", d'où : "faire résonner", "donner de l'écho").

Jésus n'a rien laissé par écrit, comme les autres grands maîtres juifs de son temps, dits "mishnaïques" (vers 10 à 220 après J.-C.), appelés Tannaìm. Ces derniers étaient de véritables catéchistes. C'est-à-dire qu'ils transmettaient la Loi écrite sous forme orale, et la tradition qui se formait, de maître à élève, par la répétition constante de passages de l'Écriture, de paraboles, de sentences et d'arrêts ("midrashìm", pluriel de "midrash") construits sous forme poétique et parfois sous forme de cantillation, en utilisant souvent des figures rhétoriques comme l'allitération, pour favoriser l'assimilation mnémotechnique de ce qui était déclamé. Jésus a également utilisé cette méthode, dont nous donnerons quelques exemples dans un prochain article.

Le corpus formé à partir de leurs enseignements a donné naissance au Talmud et à la Mishna (textes exégétiques contenant les enseignements de milliers de rabbins et d'érudits jusqu'au 4e siècle après J.-C.). Mishnah vient d'ailleurs de la racine hébraïque "shanah" (שנה) : "répéter [ce qui est enseigné]". En araméen, il correspond à "tanna" (תנא), d'où "Tannaìm".

La "résonance" généralisée de cette "bonne nouvelle" transmise oralement a poussé l'Eglise à vouloir la mettre par écrit et à la traduire dans la langue cultivée et universelle de l'époque (le grec). En effet, nous savons que dans les années cinquante du premier siècle, divers écrits contenant l'"Évangile" (Lc 1,1-4) étaient déjà en circulation. Cependant, le développement d'un Nouveau Testament écrit n'a pas exclu la poursuite de l'activité catéchétique orale. Au contraire, on peut dire que la proclamation s'est poursuivie, sous l'un ou l'autre support, main dans la main.

Toujours dans les années cinquante, Paul lui-même dit aux Corinthiens (dans la deuxième épître qu'il a écrite à cette communauté) que toutes les Églises ont loué un frère pour l'Évangile qu'il avait écrit. Il s'agit sans doute de Luc, le frère qui a été le plus proche de lui dans ses voyages, au point d'avoir raconté ses exploits dans les Actes des Apôtres.

Cela confirmerait les conclusions d'érudits bibliques tels que Jean Carmignac (1914-1986) et John Wenham (1913-1996), selon lesquels les Évangiles canoniques devraient être reculés de quelques décennies par rapport à leur datation la plus communément admise. S'ils avaient raison, cela signifierait que les évangiles auraient été écrits alors que de nombreux témoins oculaires des événements racontés étaient encore en vie, comme l'affirme également Paul en écrivant aux Corinthiens (1 Cor 15, 6) à propos d'une apparition de Jésus "à plus de cinq cents frères à la fois, et la plupart d'entre eux sont encore en vie".

Cela exclut donc toute possibilité de litige.