Traduction de l'article en italien

Le 11 octobre, dans la mémoire liturgique de Saint Jean XXIII, le Pape François célébrera une Sainte Messe à l'occasion du 60ème anniversaire du début de l'histoire de l'Union européenne. Conseil œcuménique Vatican II. Ce sera sans doute l'occasion de relancer l'élan de renouveau dans l'Église, qui s'est produit il y a quelques décennies seulement grâce à la volonté d'un Pontife clairvoyant, qui n'a pas craint d'entreprendre une mobilisation générale qui, à l'époque, ne pouvait que ressembler à révolutionnaire : Jean XXIII.

C'est un peu le même dynamisme réformateur que le pape François a également imprimé à l'Église depuis son élection, fidèle en tout cas aux demandes qui étaient venues des congrégations générales des cardinaux avant le vote dans la chapelle Sixtine.

Depuis son apparition dans la loggia de la Place Saint-Pierre, la mission du Pape "venant presque du bout du monde" s'est servie de nombreux petits morceaux qui ont placé le protagonisme de chaque baptisé, la joie de l'évangélisation, l'attention aux plus petits, le dialogue interreligieux, la dénonciation des nombreuses contradictions de notre temps et la convocation de toute la communauté ecclésiale dans un état de "...".synodal"permanent.

Greffés sur les racines du passé

François a toujours fait comprendre qu'il n'est pas important "Occuper les espaces". mais "initier des processus".C'est un peu la dynamique qui a caractérisé les travaux du Concile Vatican II pendant trois ans. Tous les processus initiés à cette occasion n'ont pas été menés à terme. En effet, après 60 ans, il y a probablement un certain nombre de choses qui, aujourd'hui encore, peuvent sembler avant-garde si elle est interprétée sous le bon angle et avec le bon discernement.

La célébration du 60e anniversaire du début du parcours du Conseil a probablement pour but de permettre au Souverain Pontife de revivre l'ardeur de cette époque et de revivre la solennité de l'ouverture du Conseil, qui était sans doute, dans la lignée de l'histoire précédente, le signe d'une vitalité toujours présente.

Aucune initiative conciliaire dans l'Église n'a jamais cherché à effacer le passé ; au contraire, elle s'est toujours greffée sur ces solides racines qui ont permis au Christ de rester présent à travers les siècles.

Jean XXIII lui-même l'a affirmé le 11 octobre 1962 : ".Après presque vingt siècles, les situations et les problèmes les plus graves de l'humanité n'ont pas changé, parce que le Christ occupe toujours la place centrale dans l'histoire et dans la vie. Ou bien les hommes adhèrent à lui et à son Église, et jouissent ainsi de la lumière, du bien, de l'ordre juste et de la bonté de la paix ; ou bien ils vivent sans lui ou le combattent et restent délibérément en dehors de l'Église, et alors il y a confusion entre eux, les relations mutuelles deviennent difficiles, le danger de guerres sanglantes se profile, et ainsi de suite.".

Combien de clairvoyance dans ces mots, combien de vérité et combien de correspondance avec les bouleversements dans lesquels nous vivons aujourd'hui, y compris les guerres sanglantes. Vous voudriez sûrement retourner avec votre esprit et votre cœur à cette... l'unité d'action qui, soixante ans plus tard, est toujours bien vivante. Il y a un autre aspect qui trouve un écho aujourd'hui dans la relecture du discours d'ouverture du Conseil, à savoir les nombreux "....".prophètes de malheur"que"dans les conditions actuelles de la société humaine"viens juste".ruine et problèmesle comportement "...".comme s'ils n'avaient rien à apprendre de l'histoire".

Dans un état perpétuel de mission

Au contraire, comme le demandait déjà le pape Roncalli, nous devons redécouvrir ".les mystérieux desseins de la Divine Providence"C'est-à-dire discerner ce que l'Esprit Saint veut nous communiquer, comme dirait le pape François, pour notre bien et celui de l'Église.

Un peu comme ce qui est tenté depuis longtemps à travers l'instrument du Synode des évêques, qui est, entre autres, un fruit concret du Concile Vatican II, et que l'actuel Pontife considère comme fondamental et indispensable pour design une Église et une communauté de foi en perpétuel état de mission, qui sait répandre avec fruit la lumière et la beauté de l'Évangile, en montrant et en témoignant de la présence vivante du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite viendra le Jubilé de l'espoir ?

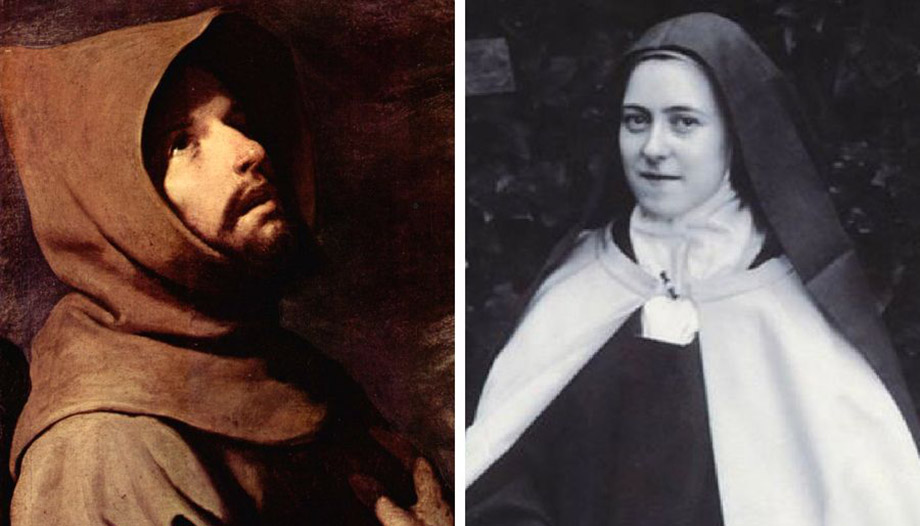

Deux nouveaux saints pour l'Église aujourd'hui

Deux personnalités nées au 19e siècle, qui ont toutes deux traité de la périphéries existentielles qui, à vrai dire, n'ont jamais manqué à la vie de l'humanité, seront canonisés par le pape François sur la place Saint-Pierre le 9 octobre, comme annoncé lors du dernier Consistoire en août. Ce sont les deux Italiens, Giovanni Battista Scalabrini et Artemide Zatti.

Le premier était évêque de Piacenza et fondateur des Congrégations des Missionnaires et des Missionnaires de Saint-Charles (Scalabriniens), avec pour mission de servir les migrants. C'est le pape François lui-même qui, en mai dernier, a autorisé la dispense du deuxième miracle pour sa canonisation.

Son travail pastoral a été jugé par beaucoup comme étant un "la prophétie d'une Église proche des gens et de leurs problèmes concrets". Son ministère épiscopal, vécu en contact direct avec le peuple, a laissé des traces indélébiles chez les fidèles. Il a, entre autres, initié la réforme de la vie diocésaine, s'est fait proche de son presbyterium, avec un souci constant de l'enseignement de la doctrine chrétienne et des œuvres de charité envers les plus démunis.

L'impulsion pour s'occuper des émigrants lui est venue lorsqu'il s'est rendu compte, au début du siècle, que près de 9 millions d'Italiens avaient quitté le pays pour le Brésil, l'Argentine, puis les États-Unis. Mais sa préoccupation pour ces fidèles n'était pas seulement matérielle mais aussi pastorale : il croyait, en effet, que déracinés de leur contexte culturel, de nombreux migrants avaient perdu la foi. C'est ainsi qu'est née l'idée de la Congrégation Missionnaire, qui compte aujourd'hui trois instituts : religieux, religieuses et séculiers.

Compassion et miséricorde

Le deuxième à devenir un saint fut Artemide Zatti, un vicaire salésien qui travailla principalement auprès des malades en Argentine, émigré avec ses parents d'Émilie-Romagne. Il veut devenir prêtre, devient infirmier et s'associe aux souffrances de ses patients, contractant même la tuberculose, pour en guérir plus tard grâce à l'intercession de Marie Auxiliatrice.

"Un signe vivant de la compassion et de la miséricorde de Dieu pour les malades" Pierluigi Cameroni, le postulateur général des salésiens, l'a décrit à plusieurs reprises. Et sa vocation de vicaire salésien le caractérisait aussi complètement : il était encore un poser à toutes fins utiles, bien qu'il ait prononcé les vœux de charité, de chasteté et d'obéissance en tant que religieux, partageant également la vie communautaire.

"Sa grandeur n'a pas été d'accepter, mais de choisir le plan que Dieu avait pour lui". -Le postulateur a poursuivi son explication, et le radicalisme évangélique avec lequel il s'est mis à la suite du Christ, dans l'esprit de Don Bosco, c'est-à-dire sans jamais manquer la joie et le sourire qui naissent de la rencontre avec le Seigneur".".

Dans le Consistoire annonçant la canonisation, le pape François les a décrits comme "...les personnes les plus importantes du monde".des exemples de vie chrétienne et de sainteté"pour les proposer à l'ensemble de l'Église".surtout au vu de la situation de notre époque". Ce n'est pas un hasard si le Préfet du Dicastère pour les Causes des Saints a souligné combien son témoignage "... est un témoignage des saints".ramène la question des migrants à l'attention des croyants en Christ"qui, comme l'a dit le Pape en diverses occasions, "s'ils sont intégrés, ils peuvent aider à respirer l'air d'une diversité qui régénère l'unité"..

Quelques tâches actuelles pour la théologie morale

Quelques tâches actuelles pour la théologie morale