Vous trouverez ci-dessous la traduction espagnole du texte de la déclaration. Dignitas infinita sur la dignité humaine présentée ce matin au Bureau de presse du Saint-Siège.

Présentation

Lors du Congrès du 15 mars 2019, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a décidé d'initier "la rédaction d'un texte soulignant le caractère indispensable du concept de dignité de la personne humaine au sein de l'anthropologie chrétienne et illustrant la portée et les implications bénéfiques au niveau social, politique et économique, en tenant compte des derniers développements du sujet dans le domaine académique et de ses compréhensions ambivalentes dans le contexte actuel". Un premier projet à cet égard, élaboré avec l'aide de quelques experts au cours de l'année 2019, a été jugé insatisfaisant lors d'une consultation restreinte de la Congrégation le 8 octobre de la même année.

La section doctrinale a élaboré ex novo un autre projet de texte, sur la base des contributions de divers experts. Ce projet a été présenté et discuté lors d'une consultation restreinte le 4 octobre 2021. En janvier 2022, le nouveau projet a été présenté à la session plénière de la Congrégation, au cours de laquelle les membres ont raccourci et simplifié le texte.

Le 6 février 2023, le nouveau texte corrigé a été évalué dans le cadre d'une Consultation restreinte qui a proposé quelques modifications supplémentaires. La nouvelle version a été soumise aux sessions ordinaires du Dicastère (Foire IV) le 3 mai 2023. Les membres ont accepté que le document, avec quelques modifications, soit publié. Le Saint-Père a approuvé les Deliberata de cette Foire IV au cours de l'audience qui m'a été accordée le 13 novembre 2023. À cette occasion, il m'a également demandé de souligner dans le texte certains thèmes étroitement liés au thème de la dignité, tels que le drame de la pauvreté, la situation des migrants, la violence contre les femmes, la traite des êtres humains, la guerre et d'autres encore. Afin d'honorer au mieux cette indication du Saint-Père, la section doctrinale du dicastère a consacré un congrès à l'approfondissement de la lettre encyclique Fratelli tutti, qui offre une analyse originale et une étude approfondie du thème de la dignité humaine "au-delà de toute circonstance".

Dans une lettre datée du 2 février 2024, en vue de la Foire IV du 28 février suivant, une nouvelle version du texte, considérablement modifiée, a été envoyée aux membres du Dicastère avec la précision suivante : "Cette nouvelle rédaction est devenue nécessaire pour répondre à une demande spécifique du Saint-Père. Le Saint-Père avait explicitement demandé qu'une plus grande attention soit portée aux graves violations de la dignité humaine qui se produisent actuellement à notre époque, dans le sillage de l'encyclique Fratelli tutti. La Section doctrinale a donc pris des mesures pour réduire la partie initiale [...] et pour développer plus en détail ce que le Saint-Père avait indiqué". La Session ordinaire du Dicastère a finalement approuvé le texte de la présente Déclaration le 28 février 2024. Au cours de l'audience qui m'a été accordée, ainsi qu'au Secrétaire de la Section doctrinale, Mgr Armando Matteo, le 25 mars 2024, le Saint-Père a approuvé la présente Déclaration et en a ordonné la publication.

Le texte, dont l'élaboration a duré cinq ans, nous permet de comprendre qu'il s'agit d'un document qui, en raison de la gravité et de la centralité de la question de la dignité dans la pensée chrétienne, a nécessité un processus de maturation considérable pour aboutir à la version finale que nous publions aujourd'hui.

Dans les trois premières parties, la déclaration rappelle les principes fondamentaux et les hypothèses théoriques afin de fournir des clarifications importantes qui peuvent éviter la confusion fréquente dans l'utilisation du terme "dignité". Dans la quatrième partie, elle présente quelques situations problématiques actuelles dans lesquelles la dignité immense et inaliénable de chaque être humain n'est pas reconnue de manière adéquate. Dénoncer ces violations graves et persistantes de la dignité humaine est un geste nécessaire, car l'Église est profondément convaincue que la foi ne peut être séparée de la défense de la dignité humaine, l'évangélisation de la promotion d'une vie digne, et la spiritualité de l'engagement en faveur de la dignité de tous les êtres humains.

Cette dignité de tous les êtres humains peut, en fait, être comprise comme "infinie" (dignitas infinita), comme l'a déclaré saint Jean-Paul II lors d'une rencontre avec des personnes souffrant de certaines limitations ou handicaps, pour montrer que la dignité de tous les êtres humains va au-delà de toutes les apparences extérieures ou des caractéristiques de la vie concrète des personnes.

Le pape François, dans l'encyclique Fratelli tutti, a voulu souligner avec une insistance particulière que cette dignité existe "au-delà de toute circonstance", invitant chacun à la défendre dans chaque contexte culturel, à chaque moment de l'existence d'une personne, indépendamment de toute déficience physique, psychologique, sociale ou même morale. En ce sens, la Déclaration s'efforce de montrer que nous sommes face à une vérité universelle, que nous sommes tous appelés à reconnaître, comme une condition fondamentale pour que nos sociétés soient réellement justes, pacifiques, saines et, en somme, authentiquement humaines.

La liste des thèmes choisis par la Déclaration n'est certainement pas exhaustive. Cependant, les thèmes abordés sont précisément ceux qui nous permettent d'exprimer divers aspects de la dignité humaine qui peuvent être obscurcis dans la conscience de nombreuses personnes aujourd'hui. Certains seront facilement partagés par différents secteurs de nos sociétés, d'autres moins. Néanmoins, ils nous semblent tous nécessaires parce que, pris ensemble, ils aident à reconnaître l'harmonie et la richesse de la pensée sur la dignité qui découle de l'Évangile.

La présente Déclaration ne prétend pas épuiser un thème aussi riche et décisif, mais elle entend fournir quelques éléments de réflexion qui nous aideront à le garder à l'esprit dans le moment historique complexe que nous vivons, afin que, au milieu de tant de préoccupations et d'angoisses, nous ne nous égarions pas et ne nous exposions pas à des souffrances plus déchirantes et plus profondes.

Víctor Manuel Card. Fernández

Préfet

Introduction

1) (Dignitas infinita) Une dignité infinie, fondée de manière inaliénable sur son propre être, appartient à toute personne humaine, en dehors de toute circonstance et en quelque état ou situation qu'elle se trouve. Ce principe, pleinement reconnaissable même par la seule raison, fonde la primauté de la personne humaine et la protection de ses droits. L'Église, à la lumière de la Révélation, réaffirme et confirme de manière absolue cette dignité ontologique de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu et rachetée dans le Christ Jésus. C'est de cette vérité qu'elle tire les raisons de son engagement envers les plus faibles et les moins capables, en insistant toujours "sur la primauté de la personne humaine et sur la défense de sa dignité en toutes circonstances".

2. Cette dignité ontologique et la valeur unique et éminente de chaque femme et de chaque homme qui existe dans ce monde ont été consacrées avec autorité dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (10 décembre 1948) par l'Assemblée générale des Nations Unies. En commémorant le 75e anniversaire de ce document, l'Église saisit l'occasion de proclamer à nouveau sa conviction que, créé par Dieu et racheté par le Christ, tout être humain doit être reconnu et traité avec respect et amour, précisément en raison de sa dignité inaliénable. Cet anniversaire offre également à l'Église l'occasion de clarifier certains malentendus qui surgissent souvent autour de la dignité humaine et d'aborder certaines questions concrètes, sérieuses et urgentes qui s'y rapportent.

3. Dès le début de sa mission, l'Église, poussée par l'Évangile, s'est efforcée d'affirmer la liberté et de promouvoir les droits de tous les êtres humains. Ces derniers temps, grâce à la voix des Papes, elle a cherché à formuler cet engagement de manière plus explicite à travers l'appel renouvelé à la reconnaissance de la dignité fondamentale de la personne humaine. Paul VI a déclaré qu'"aucune anthropologie n'égale l'anthropologie ecclésiale de la personne humaine, même considérée individuellement, dans son originalité, sa dignité, son intangibilité et la richesse de ses droits fondamentaux, sa sacralité, son éducabilité, son aspiration au plein épanouissement et à l'immortalité".

4. Saint Jean-Paul II, en 1979, affirmait lors de la troisième conférence épiscopale latino-américaine à Puebla : "La dignité humaine est une valeur évangélique qui ne peut être ignorée sans offenser gravement le Créateur. Cette dignité est violée, au niveau individuel, lorsque des valeurs telles que la liberté, le droit de professer sa religion, l'intégrité physique et psychologique, le droit aux biens essentiels, à la vie, ne sont pas dûment prises en compte. Elle est violée, au niveau social et politique, lorsque des personnes ne peuvent pas exercer leur droit de participation ou sont soumises à une coercition injuste et illégitime, ou subissent des tortures physiques ou psychologiques, etc. [Si l'Église est présente dans la défense ou la promotion de la dignité humaine, elle le fait conformément à sa mission qui, bien que de caractère religieux et non social ou politique, ne peut que considérer l'homme dans l'intégrité de son être".

5. En 2010, devant l'Académie pontificale pour la vie, Benoît XVI a affirmé que la dignité de la personne est "un principe fondamental que la foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité a toujours défendu, surtout lorsqu'elle n'est pas respectée par rapport aux sujets les plus simples et sans défense". À une autre occasion, s'adressant à des économistes, il a déclaré que "l'économie et la finance n'existent pas seulement pour elles-mêmes ; elles ne sont qu'un instrument, un moyen. Leur finalité est uniquement la personne humaine et sa pleine réalisation dans la dignité. C'est le seul capital à sauver".

6. Depuis le début de son pontificat, le pape François invite l'Église à " confesser un Père qui aime infiniment chaque être humain " et à " découvrir que "ce faisant, il lui confère une dignité infinie" ", en soulignant avec force que cette immense dignité représente une donnée originelle à reconnaître avec loyauté et à accepter avec gratitude. C'est précisément dans cette reconnaissance et cette acceptation que peut se fonder une nouvelle coexistence entre les êtres humains, qui décline la sociabilité dans un horizon de fraternité authentique : ce n'est qu'"en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine que l'on peut faire naître un désir mondial de fraternité entre tous". Selon le pape François, "cette source de la dignité humaine et de la fraternité se trouve dans l'Évangile de Jésus-Christ", mais c'est aussi une conviction à laquelle la raison humaine peut parvenir par la réflexion et le dialogue, car "en toute situation, la dignité d'autrui doit être respectée, non pas parce que nous n'inventons pas ou n'assumons pas la dignité d'autrui, mais parce qu'il y a effectivement en lui une valeur qui transcende les choses matérielles et les circonstances, et qui exige qu'il soit traité différemment. Que chaque être humain possède une dignité inaliénable est une vérité qui répond à la nature humaine au-delà de tout changement culturel". En effet, conclut le pape François, "l'être humain possède la même dignité inviolable à toutes les époques de l'histoire, et personne ne peut se sentir autorisé par les circonstances à nier cette conviction ou à ne pas agir en conséquence". Dans cette perspective, son encyclique Fratelli tutti est déjà une sorte de Magna Carta pour les tâches actuelles de sauvegarde et de promotion de la dignité humaine.

Une clarification fondamentale

7. Bien qu'il existe aujourd'hui un consensus assez général sur l'importance et même la portée normative de la dignité et de la valeur unique et transcendante de tout être humain, l'expression "dignité humaine" risque souvent de se prêter à de multiples significations et donc à de possibles malentendus et "contradictions qui conduisent à se demander si l'égale dignité de tous les êtres humains [...], [est] véritablement reconnue, respectée, protégée et promue en toutes circonstances". Tout ceci nous amène à reconnaître la possibilité d'une quadruple distinction du concept de dignité : dignité ontologique, dignité morale, dignité sociale et enfin dignité existentielle. Le sens le plus important reste, comme cela a été soutenu jusqu'à présent, celui lié à la dignité ontologique qui correspond à la personne en tant que telle par le simple fait d'exister et d'avoir été voulue, créée et aimée par Dieu. Cette dignité ne peut jamais être éliminée et reste valable au-delà de toutes les circonstances dans lesquelles les individus peuvent se trouver. Lorsque nous parlons de dignité morale, nous nous référons, comme nous venons de le voir, à l'exercice de la liberté de la créature humaine. Celle-ci, bien que dotée d'une conscience, reste toujours ouverte à la possibilité d'agir contre elle. Ce faisant, l'être humain se comporte d'une manière qui n'est pas "digne" de sa nature de créature aimée de Dieu et appelée à aimer les autres. Mais cette possibilité existe. Et ce n'est pas tout. L'histoire témoigne que l'exercice de la liberté contre la loi de l'amour révélée par l'Évangile peut atteindre des niveaux incalculables de mal infligé aux autres. Lorsque cela se produit, nous sommes confrontés à des personnes qui semblent avoir perdu toute trace d'humanité, toute trace de dignité. À cet égard, la distinction introduite ici nous aide à discerner précisément entre l'aspect de la dignité morale, qui peut effectivement être "perdue", et l'aspect de la dignité ontologique, qui ne peut jamais être annulée. Et c'est précisément à cause de cette

Perspectives bibliques

11. La révélation biblique enseigne que tous les êtres humains possèdent une dignité intrinsèque parce qu'ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu : "Dieu dit : "Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance" [...] Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa ; il les créa homme et femme" (1 Corinthiens 5:1).Généralités 1, 2627). L'humanité a une qualité spécifique qui fait qu'elle n'est pas réductible à la pure matérialité. L'"image" ne définit pas l'âme ou les capacités intellectuelles, mais la dignité de l'homme et de la femme. Tous deux, dans leur relation mutuelle d'égalité et d'amour réciproque, remplissent la fonction de représentation de Dieu dans le monde et sont appelés à prendre soin du monde et à le nourrir. Le fait d'être créés à l'image de Dieu signifie donc que nous possédons en nous une valeur sacrée qui transcende toutes les distinctions sexuelles, sociales, politiques, culturelles et religieuses. Notre dignité est conférée, et non revendiquée ou méritée. Chaque être humain est aimé et chéri par Dieu pour lui-même et est donc inviolable dans sa dignité. Dans le ExodeAu cœur de l'Ancien Testament, Dieu est montré comme celui qui entend le cri du pauvre, voit la misère de son peuple, prend soin des plus petits et des opprimés (cf. Ex 3, 7 ; 22, 20-26). Le même enseignement réapparaît dans le code deutéronomique (cf. Dt 12-26) : l'enseignement des droits se transforme ici en un "manifeste" de la dignité humaine, en particulier en faveur de la triple catégorie de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger (cf. Dt 24, 17). Les anciens préceptes de la Exode sont rappelées et actualisées par la prédication des prophètes, qui représentent la conscience critique d'Israël. Les prophètes Amos, Osée, Isaïe, Michée et Jérémie consacrent des chapitres entiers à la dénonciation de l'injustice. Amos dénonce amèrement l'oppression des pauvres, l'absence de reconnaissance d'une dignité humaine fondamentale pour les misérables (cf. Am 2, 6-7 ; 4, 1 ; 5, 11-12). Isaïe prononce une malédiction contre ceux qui foulent aux pieds les droits des pauvres, leur refusant toute justice : "Malheur à ceux qui établissent de mauvais décrets et publient des ordonnances vexatoires, pour opprimer les pauvres dans le jugement et pour priver de leur droit les humbles de mon peuple" (Est 10, 1-2). Cet enseignement prophétique est consigné dans la littérature de sagesse. Les Sirach assimile l'oppression des pauvres à un meurtre : "il tue son voisin qui le prive de ses moyens de subsistance, celui qui ne paie pas le salaire de l'ouvrier verse du sang" (Oui 34, 22). Dans le PsaumesLa relation religieuse avec Dieu passe par la défense des faibles et des nécessiteux : "protégez l'impotent et l'orphelin, rendez justice aux humbles et aux nécessiteux, défendez les pauvres et les indigents, et délivrez-les des mains des coupables" (Sel 82, 3-4).

12. Jésus est né et a grandi dans des conditions humbles et a révélé la dignité des nécessiteux et des travailleurs. Tout au long de son ministère, Jésus a affirmé la valeur et la dignité de tous ceux qui sont porteurs de l'image de Dieu, indépendamment de leur statut social et des circonstances extérieures. Jésus a brisé les barrières culturelles et cultuelles, rendant leur dignité aux "exclus" ou à ceux qui sont considérés comme en marge de la société : les collecteurs d'impôts (cf. Mt 9, 10-11), les femmes (cf. Jn 4, 1-42), les enfants (cf. Mc 10, 14-15), les lépreux (cf. Mt 8, 2-3), les malades (cf. Mc 1, 29-34), les étrangers (cf. Mt 25, 35), les veuves (cf. Lc 7, 11-15). Il guérit, nourrit, défend, délivre, sauve. Il est décrit comme un berger qui s'occupe de la seule brebis perdue (cf. Mt 18, 12-14). Il s'identifie lui-même à ses frères les plus petits : "ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait" (Luc 18,12-14).Mt 25, 40). Dans le langage biblique, les "petits" ne sont pas seulement les enfants par âge, mais les désemparés, les plus insignifiants, les marginalisés, les opprimés, les mis à l'écart, les pauvres, les marginaux, les ignorants, les malades, les dégradés par les groupes dominants. Le Christ glorieux jugera selon l'amour du prochain, qui consiste à avoir assisté l'affamé, l'assoiffé, l'étranger, le nu, le malade, le prisonnier, auxquels il s'identifie lui-même (cf. Mt 25, 34-36). Pour Jésus, le bien fait à tout être humain, indépendamment des liens du sang ou de la religion, est le seul critère de jugement. L'apôtre Paul affirme que tout chrétien doit se comporter selon les exigences de la dignité et du respect des droits de tous les êtres humains (cf. Rm 13,8-10), selon le nouveau commandement de la charité (cf. 1 Co 13, 1-13).

13. Le développement de la pensée chrétienne a stimulé et accompagné par la suite le progrès de la réflexion humaine sur le thème de la dignité. L'anthropologie chrétienne classique, fondée sur la grande tradition des Pères de l'Église, a mis l'accent sur la doctrine de l'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et sur son rôle unique dans la création. La pensée chrétienne médiévale, en examinant de manière critique l'héritage de la pensée philosophique antique, est parvenue à une synthèse de la notion de personne, en reconnaissant le fondement métaphysique de sa dignité, comme l'attestent les mots suivants de saint Thomas d'Aquin : "la personne signifie ce qui, dans toute nature, est le plus parfait, ce qui subsiste dans la nature rationnelle". Cette dignité ontologique, dans sa manifestation privilégiée à travers l'action libre de l'homme, a ensuite été soulignée surtout par l'humanisme chrétien de la Renaissance. Même dans les vues de penseurs modernes tels que Descartes et Kant, qui ont remis en question certains des fondements de l'anthropologie chrétienne traditionnelle, les échos de la Révélation peuvent être fortement perçus. À partir de réflexions philosophiques plus récentes sur le statut de la subjectivité théorique et pratique, la réflexion chrétienne a ensuite accentué la profondeur du concept de dignité, atteignant au XXe siècle une perspective originale, comme celle du personnalisme. Cette perspective reprend non seulement la question de la subjectivité, mais l'approfondit en direction de l'intersubjectivité et des relations qui lient les personnes humaines entre elles. L'approche anthropologique chrétienne et contemporaine s'est également enrichie de la réflexion issue de cette dernière vision.

La défense des faibles et des nécessiteux : "Protégez l'indigent et l'orphelin, faites droit aux humbles et aux nécessiteux, défendez les pauvres et les indigents, délivrez-les de la main des coupables" (Ps 82, 3-4).

Heure actuelle

14. De nos jours, le terme "dignité" est principalement utilisé pour souligner le caractère unique de la personne humaine, incommensurable par rapport aux autres êtres de l'univers. Dans ce contexte, on peut comprendre la manière dont le terme "dignité" est utilisé dans la déclaration des Nations unies de 1948, qui parle de "la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables". Seul ce caractère inaliénable de la dignité humaine permet de parler de droits de l'homme.

15. Pour clarifier davantage le concept de dignité, il est important de noter que la dignité n'est pas accordée à la personne par d'autres êtres humains, sur la base de certains dons et qualités, de sorte qu'elle pourrait éventuellement être retirée. Si la dignité était accordée à la personne par d'autres êtres humains, elle le serait de manière conditionnelle et aliénable, et le sens même de la dignité (aussi digne de grand respect soit-elle) serait exposé au risque d'être aboli. En réalité, la dignité est intrinsèque à la personne, elle n'est pas conférée a posteriori, avant toute reconnaissance et ne peut être perdue. Par conséquent, tous les êtres humains possèdent la même dignité intrinsèque, qu'ils soient ou non capables de l'exprimer de manière adéquate.

16. C'est pourquoi le Concile Vatican II parle de la "dignité exaltée de la personne humaine, de sa supériorité sur toutes choses, de ses droits et de ses devoirs universels et inviolables". Comme le rappelle l'incipit de la déclaration conciliaire Dignitatis Humanae, "les hommes de notre temps sont de plus en plus conscients de la dignité de la personne humaine et de plus en plus nombreux sont ceux qui demandent que l'homme jouisse et utilise dans ses actions son propre jugement responsable et sa propre liberté, guidé par la conscience du devoir et non poussé par la contrainte". Cette liberté de pensée et de conscience, individuelle et communautaire, se fonde sur la reconnaissance de la dignité humaine "telle qu'elle est connue par la parole révélée de Dieu et par la raison naturelle elle-même". Le même magistère ecclésial a mûri, de façon toujours plus complète, le sens de cette dignité, ainsi que les exigences et les implications qui y sont liées, en arrivant à comprendre que la dignité de tout être humain est telle au-delà de toute circonstance.

2. L'Église proclame, promeut et devient garante de la dignité humaine.

17. L'Église proclame l'égale dignité de tous les êtres humains, quelle que soit leur condition ou leur qualité de vie. Cette proclamation se fonde sur une triple conviction qui, à la lumière de la foi chrétienne, confère à la dignité humaine une valeur incommensurable et en renforce les exigences intrinsèques.

Une image indélébile de Dieu

18. Tout d'abord, selon la Révélation, la dignité de la personne humaine découle de l'amour de son Créateur, qui lui a imprimé les traits indélébiles de son image (cf. Gn 1,26), l'appelant à le connaître, à l'aimer et à vivre dans une relation d'alliance avec Dieu lui-même et de fraternité, de justice et de paix avec tous les autres hommes et femmes. Dans cette vision, la dignité ne se réfère pas seulement à l'âme, mais à la personne en tant qu'unité inséparable, et donc également inhérente à son corps, qui participe à sa manière à l'image de Dieu de la personne humaine et est également appelé à partager la gloire de l'âme dans la béatitude divine.

Le Christ élève la dignité de l'homme

19. Une deuxième conviction vient du fait que la dignité de la personne humaine s'est révélée dans sa plénitude lorsque le Père a envoyé son Fils qui a pleinement assumé l'existence humaine : "le Fils de Dieu, dans le mystère de l'Incarnation, a confirmé la dignité du corps et de l'âme qui constituent l'être humain". Ainsi, en s'unissant d'une certaine manière à tout être humain par son incarnation, Jésus-Christ a confirmé que tout être humain possède une dignité inestimable, par le simple fait d'appartenir à la même communauté humaine, et que cette dignité ne peut jamais être perdue. En proclamant que le Royaume de Dieu appartient aux pauvres, aux humbles, aux méprisés, à ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit ; en guérissant toutes sortes de maladies, même les plus déshumanisantes comme la lèpre ; en affirmant que ce qui est fait à ces personnes lui est fait, parce qu'il est présent dans ces personnes, Jésus a apporté la grande nouveauté de la reconnaissance de la dignité de toute personne, et aussi et surtout de celles qui étaient qualifiées d'"indignes". Ce nouveau principe de l'histoire humaine, selon lequel l'être humain est d'autant plus "digne" de respect et d'amour qu'il est plus faible, plus misérable et plus souffrant, au point de perdre sa propre "figure" humaine, a changé la face du monde, en donnant naissance à des institutions qui s'occupent de personnes dans des conditions inhumaines : nouveau-nés abandonnés, orphelins, personnes âgées isolées, malades mentaux, personnes atteintes de maladies incurables ou de graves malformations et personnes vivant dans la rue.

Une vocation à la plénitude de la dignité

20. La troisième conviction concerne la destinée ultime de l'être humain : après la création et l'incarnation, la résurrection du Christ nous révèle un autre aspect de la dignité humaine. En effet, "la raison la plus haute de la dignité humaine consiste dans la vocation de l'homme à l'union avec Dieu", destinée à durer éternellement. Ainsi, "la dignité [de la vie humaine] est liée non seulement à ses origines, à son origine divine, mais aussi à sa fin, à son destin de communion avec Dieu dans sa connaissance et son amour". À la lumière de cette vérité, saint Irénée précise et complète son exaltation de l'homme : "l'homme qui vit" est "la gloire de Dieu", mais "la vie de l'homme consiste dans la vision de Dieu"".

21. Par conséquent, l'Église croit et affirme que tous les êtres humains, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et recréés dans le Fils fait homme, crucifié et ressuscité, sont appelés à grandir sous l'action de l'Esprit Saint pour refléter la gloire du Père, à cette même image, en partageant la vie éternelle (cf. Jn 10, 15-16.17, 22-24 ; 2 Co 3, 18 ; Ep 1, 3-14). En effet, "la Révélation [...] manifeste la dignité de la personne humaine dans toute sa plénitude".

Un engagement envers sa propre liberté

22. Si tout être humain possède une dignité inaliénable et intrinsèque dès le début de son existence comme un don irrévocable, il lui appartient de choisir librement et de manière responsable de l'exprimer et de la manifester en plénitude ou de la ternir. Certains Pères de l'Église - comme saint Irénée ou saint Jean Damascène - ont fait une distinction entre l'image et la ressemblance dont parle la Genèse, permettant ainsi une vision dynamique de la dignité humaine elle-même : l'image de Dieu est confiée à la liberté de l'être humain afin que, sous la conduite et l'action de l'Esprit, sa ressemblance avec Dieu grandisse et que chaque personne atteigne sa plus haute dignité. Chaque personne est appelée à manifester sur le plan existentiel et moral l'horizon ontologique de sa dignité, dans la mesure où, par sa propre liberté, elle s'oriente vers le vrai bien, en réponse à l'amour de Dieu. Ainsi, dans la mesure où elle est créée à l'image de Dieu, d'une part, la personne humaine ne perd jamais sa dignité et ne cesse d'être appelée à embrasser librement le bien ; d'autre part, dans la mesure où la personne humaine répond au bien, sa dignité peut se manifester, croître et mûrir librement, de manière dynamique et progressive. Cela signifie que l'être humain doit également s'efforcer de vivre à la hauteur de sa dignité. On comprend donc dans quel sens le péché peut blesser et obscurcir la dignité humaine en tant qu'acte contraire à celle-ci, mais en même temps il ne peut jamais effacer le fait que l'être humain est créé à l'image de Dieu. La foi contribue donc de manière décisive à aider la raison à percevoir la dignité humaine et à en accepter, consolider et clarifier les caractéristiques essentielles, comme l'a souligné Benoît XVI : "Sans l'aide corrective de la religion, la raison peut aussi être la proie de distorsions, comme lorsqu'elle est manipulée par des idéologies ou appliquée de manière partielle au détriment de la pleine prise en compte de la dignité de la personne humaine. Après tout, c'est un tel abus de la raison qui est à l'origine de la traite des esclaves et de bien d'autres maux sociaux, en particulier la propagation des idéologies totalitaires du 20e siècle".

3. La dignité, fondement des droits et devoirs de l'homme

23. Comme l'a déjà rappelé le pape François, "dans la culture moderne, la référence la plus proche du principe de la dignité inaliénable de la personne est la Déclaration universelle des droits de l'homme, que saint Jean-Paul II a définie comme "un jalon sur le long et difficile chemin de l'humanité" et comme "l'une des plus hautes expressions de la conscience humaine". Afin de résister aux tentatives d'altérer ou d'éliminer le sens profond de cette Déclaration, il convient de rappeler quelques principes essentiels qui doivent toujours être respectés.

Respect inconditionnel de la dignité humaine

24. Tout d'abord, bien que la question de la dignité humaine fasse l'objet d'une prise de conscience croissante, il subsiste encore aujourd'hui de nombreux malentendus sur le concept de dignité, qui en dénaturent le sens. Certains proposent d'utiliser l'expression "dignité personnelle" (et droits "de la personne") plutôt que "dignité humaine" (et droits "de l'homme"), car ils entendent par personne uniquement "un être capable de raisonner". Par conséquent, ils affirment que la dignité et les droits sont déduits de la capacité de connaissance et de liberté, dont tous les êtres humains ne sont pas dotés. Ainsi, l'enfant à naître n'aurait pas de dignité personnelle, ni les personnes âgées incapables, ni les handicapés mentaux. L'Église, au contraire, insiste sur le fait que la dignité de toute personne humaine, précisément parce qu'elle est intrinsèque, demeure "au-delà de toute circonstance", et que sa reconnaissance ne peut en aucun cas dépendre de l'appréciation de la capacité d'une personne à comprendre et à agir librement. Sinon, la dignité ne serait pas en tant que telle inhérente à la personne, indépendante de son conditionnement et donc digne d'un respect inconditionnel. Seule la reconnaissance de la dignité intrinsèque de l'être humain, qui ne peut jamais être perdue, de la conception à la mort naturelle, peut garantir à cette qualité un fondement inviolable et sûr. Sans référence ontologique, la reconnaissance de la dignité humaine oscillerait au gré d'appréciations diverses et arbitraires. La seule condition pour que l'on puisse parler de dignité inhérente à la personne est donc que celle-ci appartienne à l'espèce humaine, de sorte que "les droits de la personne sont des droits de l'homme".

Une référence objective pour la liberté humaine

25. Deuxièmement, le concept de dignité humaine est aussi parfois utilisé abusivement pour justifier une multiplication arbitraire de nouveaux droits, souvent contraires à ceux définis à l'origine et souvent en contradiction avec le droit fondamental à la vie, comme s'il fallait garantir la capacité d'exprimer et de réaliser toute préférence individuelle ou tout désir subjectif. La dignité est alors identifiée à une liberté isolée et individualiste, qui cherche à imposer comme "droits", garantis et financés par la collectivité, certains désirs et préférences subjectifs. Or, la dignité humaine ne peut se fonder sur des normes purement individuelles, ni s'identifier uniquement au bien-être psychophysique de l'individu. Au contraire, la défense de la dignité humaine se fonde sur les exigences constitutives de la nature humaine, qui ne dépendent ni de l'arbitraire individuel ni de la reconnaissance sociale. Les devoirs découlant de la reconnaissance de la dignité d'autrui et les droits correspondants qui en découlent ont donc un contenu concret et objectif, fondé sur la nature humaine commune. Sans cette référence objective, le concept de dignité est en effet soumis à l'arbitraire le plus divers et aux intérêts du pouvoir.

La structure relationnelle de la personne humaine

26. La dignité de la personne humaine, à la lumière du caractère relationnel de la personne, aide également à dépasser la perspective réductrice d'une liberté autoréférentielle et individualiste, qui cherche à créer ses propres valeurs sans tenir compte des normes objectives du bien et de la relation avec les autres êtres vivants. De plus en plus, en effet, on risque de limiter la dignité humaine à la capacité de prendre des décisions discrétionnaires sur soi-même et sur son propre destin, indépendamment de celui des autres, sans tenir compte de l'appartenance à la communauté humaine. Dans une telle conception erronée de la liberté, les devoirs et les droits ne peuvent se reconnaître mutuellement pour prendre soin les uns des autres. En réalité, comme le rappelle Saint Jean-Paul II, la liberté est mise "au service de la personne et de son épanouissement par le don de soi et l'accueil des autres". Mais lorsque la liberté est absolutisée dans un sens individualiste, elle est vidée de son contenu originel et contredit sa vocation et sa dignité mêmes".

27. La dignité de l'être humain comprend donc également la capacité, inhérente à la nature humaine elle-même, d'assumer des obligations à l'égard d'autrui.

28. La différence entre les êtres humains et les autres êtres vivants, soulignée par le concept de dignité, ne doit pas nous faire oublier la bonté des autres êtres créés, qui existent non seulement en relation avec les êtres humains, mais aussi avec leur propre valeur et donc comme des dons qui leur sont confiés pour être sauvegardés et entretenus. Ainsi, alors que le concept de dignité est réservé à l'être humain, la bonté créaturelle du reste du cosmos doit être affirmée en même temps. Comme le souligne le pape François : "C'est précisément en raison de sa dignité unique et parce qu'il est doué d'intelligence que l'être humain est appelé à respecter la création avec ses lois internes [...] : "Chaque créature possède sa propre bonté et sa propre perfection [...] Les diverses créatures, chéries dans leur être propre, reflètent, chacune à sa manière, un rayon de la sagesse et de la bonté infinies de Dieu. C'est pourquoi l'homme doit respecter la bonté propre à chaque créature afin d'éviter un usage désordonné des choses". En outre, "nous sommes aujourd'hui obligés de reconnaître qu'il n'est possible de soutenir qu'un "anthropocentrisme situé". C'est-à-dire reconnaître que la vie humaine est incompréhensible et insoutenable sans les autres créatures". Dans cette perspective, "il ne nous est pas indifférent que tant d'espèces disparaissent, que la crise climatique mette en danger la vie de tant d'êtres". En effet, il est de la dignité de l'homme de prendre soin de l'environnement, en tenant compte en particulier de l'écologie humaine qui préserve son existence même.

La libération des êtres humains des conditionnements moraux et sociaux.

29. Ces conditions de base, pour nécessaires qu'elles soient, ne suffisent pas à garantir la croissance de la personne en cohérence avec sa dignité. Même si "Dieu a créé l'homme rationnel en lui conférant la dignité de personne dotée d'initiative et de maîtrise de ses actes" en vue du bien, le libre arbitre préfère souvent le mal au bien. C'est pourquoi la liberté humaine doit à son tour être libérée. Dans la lettre aux Galates, "c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés" (Ga 5, 1), saint Paul rappelle la tâche propre à chaque chrétien, sur les épaules duquel repose une responsabilité de libération qui s'étend au monde entier (cf. Rm 8, 19 ss). Il s'agit d'une libération qui, du cœur de chaque personne, est appelée à se répandre et à manifester sa force humanisante dans toutes les relations.

30. La liberté est un merveilleux don de Dieu. Même lorsqu'il nous attire par sa grâce, Dieu le fait de telle manière que notre liberté n'est jamais violée. Ce serait donc une grave erreur de penser que, loin de Dieu et de son aide, nous pouvons être plus libres et donc nous sentir plus dignes. Découplée de son Créateur, notre liberté ne peut que s'affaiblir et s'obscurcir. Il en va de même si la liberté est imaginée comme indépendante de toute référence autre qu'elle-même et que toute relation à une vérité antérieure est perçue comme une menace. En conséquence, le respect de la liberté et de la dignité d'autrui ne sera pas non plus respecté. Voici comment le pape Benoît XVI l'a expliqué : "une volonté qui se croit radicalement incapable de rechercher la vérité et le bien n'a pas de raisons et de motifs objectifs pour agir, mais seulement ceux qui proviennent de ses intérêts momentanés et passagers ; elle n'a pas d'"identité" à garder et à construire à travers des choix vraiment libres et conscients. Il ne peut donc prétendre au respect des autres "volontés", elles aussi déconnectées de son être profond, et qui peuvent faire prévaloir d'autres "raisons", voire aucune "raison". L'illusion de trouver dans le relativisme moral la clé d'une coexistence pacifique est en réalité à l'origine de la division et de la négation de la dignité des êtres humains".

31. De plus, il serait irréaliste d'affirmer une liberté abstraite, libre de tout conditionnement, contexte ou limite. Au contraire, "l'exercice correct de la liberté personnelle requiert certaines conditions économiques, sociales, juridiques, politiques et culturelles", qui ne sont souvent pas réunies. En ce sens, on peut dire que certains sont plus "libres" que d'autres. Le pape François s'est particulièrement attardé sur ce point : "Certains naissent dans des familles aisées, reçoivent une bonne éducation, grandissent bien nourris ou possèdent des capacités naturellement exceptionnelles. Ils n'auront certainement pas besoin d'un État actif et ne demanderont que la liberté. Mais il est évident que la même règle ne s'applique pas à une personne handicapée, à quelqu'un qui est né dans un foyer extrêmement pauvre, à quelqu'un qui a grandi avec une éducation de mauvaise qualité et avec peu de chances de guérison adéquate pour ses maladies. Si la société est gouvernée principalement par les critères de liberté et d'efficacité du marché, il n'y a pas de place pour eux, et la fraternité ne sera qu'une expression romantique de plus". Il est donc indispensable de comprendre que "la libération de l'injustice favorise la liberté et la dignité humaine" à tous les niveaux et dans toutes les relations de l'action humaine. Pour qu'une véritable liberté soit possible, "nous devons remettre la dignité humaine au centre et construire sur ce pilier les structures sociales alternatives dont nous avons besoin". De même, la liberté est souvent obscurcie par de nombreux facteurs psychologiques, historiques, sociaux, éducatifs et culturels. La liberté réelle et historique a toujours besoin d'être "libérée". Et le droit fondamental à la liberté religieuse doit également être réaffirmé.

32. En même temps, il est clair que l'histoire de l'humanité montre des progrès dans la compréhension de la dignité et de la liberté humaines, mais non sans ombres et dangers de régression. En témoigne l'aspiration croissante - également grâce à l'influence chrétienne, qui continue à être un ferment même dans une société de plus en plus sécularisée - à éradiquer le racisme, l'esclavage et la marginalisation des femmes, des enfants, des malades et des handicapés. Mais ce chemin ardu est loin d'être terminé.

4. Quelques violations graves de la dignité humaine

33. A la lumière des réflexions faites jusqu'à présent sur le caractère central de la dignité humaine, cette dernière section de la Déclaration aborde certaines violations concrètes et graves de la dignité humaine. Elle le fait dans l'esprit du magistère de l'Église, qui a trouvé sa pleine expression dans le magistère des derniers papes, comme cela a déjà été rappelé. Par exemple, le pape François, d'une part, ne se lasse pas d'appeler au respect de la dignité humaine : "Tout être humain a le droit de vivre avec dignité et de se développer intégralement, et ce droit fondamental ne peut être nié par aucun pays. Il l'a même s'il est inefficace, même s'il naît ou grandit avec des limitations. Car cela ne porte pas atteinte à son immense dignité de personne humaine, qui n'est pas fondée sur les circonstances mais sur la valeur de son être. Lorsque ce principe élémentaire n'est pas sauvegardé, il n'y a d'avenir ni pour la fraternité, ni pour la survie de l'humanité. D'autre part, il ne manque jamais de signaler à tous les violations concrètes de la dignité humaine à notre époque, appelant chacun d'entre nous à un sursaut de responsabilité et à un engagement actif.

34. En soulignant certaines des nombreuses violations de la dignité humaine dans notre monde contemporain, nous pouvons rappeler ce que le Concile Vatican II a enseigné à cet égard. Il faut reconnaître qu'il est opposé à la dignité humaine "tout ce qui menace la vie - le meurtre sous toutes ses formes, le génocide, l'avortement, l'euthanasie et même le suicide délibéré". Est également contraire à notre dignité "tout ce qui porte atteinte à l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, les tortures morales ou physiques, les tentatives systématiques de domination de l'esprit d'autrui". Et enfin, "tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine, comme les conditions de vie inhumaines, la détention arbitraire, la déportation, l'esclavage, la prostitution, la traite des femmes et des enfants, ou les conditions de travail dégradantes qui réduisent le travailleur à un simple instrument de profit, sans respect de la liberté et de la responsabilité de la personne humaine". Il est également nécessaire de mentionner ici la question de la peine de mort : celle-ci porte également atteinte à la dignité inaliénable de tout être humain, quelles que soient les circonstances. Au contraire, il faut reconnaître que "le rejet ferme de la peine de mort montre jusqu'où il est possible de reconnaître la dignité inaliénable de tout être humain et d'accepter qu'il ait une place dans cet univers. En effet, si je ne la dénie pas à

36. L'un des phénomènes qui contribue le plus à la négation de la dignité de tant d'êtres humains est l'extrême pauvreté, liée à la répartition inégale des richesses. Comme l'a déjà souligné saint Jean-Paul II, "l'une des plus grandes injustices du monde contemporain consiste précisément en ceci : que relativement peu possèdent beaucoup, et que beaucoup ne possèdent presque rien. C'est l'injustice de la mauvaise distribution des biens et des services destinés à l'origine à tous". Par ailleurs, il serait illusoire de faire une distinction superficielle entre "pays riches" et "pays pauvres". Benoît XVI a déjà reconnu que "la richesse mondiale augmente en termes absolus, mais les inégalités s'accroissent également. Dans les pays riches, de nouvelles catégories sociales s'appauvrissent et de nouvelles formes de pauvreté naissent. Dans les zones les plus pauvres, certains groupes jouissent d'une sorte de surdéveloppement consumériste et gaspilleur, qui contraste de manière inacceptable avec des situations persistantes de misère déshumanisante. Il subsiste le "scandale des disparités blessantes", où la dignité des pauvres est doublement niée, à la fois par le manque de ressources disponibles pour répondre à leurs besoins fondamentaux et par l'indifférence avec laquelle ils sont traités par ceux qui vivent à leurs côtés.

37. Par conséquent, avec le pape François, nous devons conclure que "la richesse a augmenté, mais avec l'inégalité, ce qui fait que "de nouvelles formes de pauvreté sont nées". Quand on dit que le monde moderne a réduit la pauvreté, on le fait en la mesurant avec des critères d'autres époques qui ne peuvent pas être comparés à la réalité d'aujourd'hui". En conséquence, la pauvreté s'étend "de multiples façons, comme dans l'obsession de la réduction des coûts du travail, qui ne se rend pas compte des graves conséquences qu'elle entraîne, car le chômage qui en découle a pour effet direct de repousser les frontières de la pauvreté". Parmi ces "effets destructeurs de l'empire de l'argent", il faut reconnaître qu'"il n'y a pas de pire pauvreté que celle qui prive les gens de travail et de la dignité du travail". Si certaines personnes naissent dans un pays ou une famille où elles ont moins de possibilités de développement, il faut reconnaître que cela va à l'encontre de leur dignité, qui est exactement la même que celle des personnes nées dans une famille riche ou un pays riche. Nous sommes tous responsables, à des degrés divers, de cette inégalité criante.

La guerre

38. Une autre tragédie qui nie la dignité humaine est celle causée par la guerre, aujourd'hui comme de tout temps : "les guerres, les attentats, les persécutions pour des motifs raciaux ou religieux, et tant d'autres atteintes à la dignité humaine [...] se multiplient douloureusement dans de nombreuses régions du monde, au point de prendre les formes de ce que j'appellerais une "troisième guerre mondiale par étapes"". Avec son cortège de destructions et de douleurs, la guerre est une atteinte à la dignité humaine à court et à long terme : "tout en réaffirmant le droit inaliénable à la légitime défense, ainsi que la responsabilité de protéger ceux dont l'existence est menacée, nous devons admettre que la guerre est toujours une "défaite de l'humanité". Aucune guerre ne vaut les larmes d'une mère qui voit son enfant mutilé ou tué ; aucune guerre ne vaut la perte de la vie, même d'une seule personne humaine, être sacré, créé à l'image et à la ressemblance du Créateur ; aucune guerre ne vaut l'empoisonnement de notre Maison commune ; aucune guerre ne vaut le désespoir de ceux qui sont contraints de quitter leur patrie et sont privés, d'un moment à l'autre, de leur foyer et de tous les liens familiaux, amicaux, sociaux et culturels qui ont été construits, parfois pendant des générations". Toutes les guerres, par le fait même qu'elles contredisent la dignité humaine, sont "des conflits qui ne résoudront pas les problèmes, mais les accroîtront". Ceci est d'autant plus grave à notre époque, où il est devenu normal que tant de civils innocents meurent sur le champ de bataille.

39. Par conséquent, aujourd'hui encore, l'Église ne peut manquer de faire siennes les paroles des Papes, répétant avec saint Paul VI : "Jamais de guerre ! jamais de guerre !", et demandant, avec saint Jean-Paul II, "au nom de Dieu et au nom de l'homme : ne tuez pas ! ne préparez pas les hommes à la destruction et à l'extermination ! Ne préparez pas les hommes à la destruction et à l'extermination ! Pensez à vos frères qui souffrent de la faim et de la misère ! Respectez la dignité et la liberté de chacun d'eux ! C'est le cri de l'Église et de toute l'humanité, en particulier à notre époque. Enfin, le pape François souligne que "nous ne pouvons pas penser à la guerre comme à une solution, parce que les risques seront probablement toujours plus grands que l'hypothétique utilité qu'on lui attribue. Face à cette réalité, il est très difficile aujourd'hui de soutenir les critères rationnels développés dans d'autres siècles pour parler d'une possible "guerre juste". Plus jamais la guerre ! Comme l'humanité retombe souvent dans les mêmes erreurs du passé, "pour construire la paix, il faut sortir de la logique de la légitimité de la guerre". La relation intime entre la foi et la dignité humaine rend contradictoire le fait de fonder la guerre sur des convictions religieuses : "ceux qui invoquent le nom de Dieu pour justifier le terrorisme, la violence et la guerre ne suivent pas le chemin de Dieu : la guerre au nom de la religion est une guerre contre la religion elle-même".

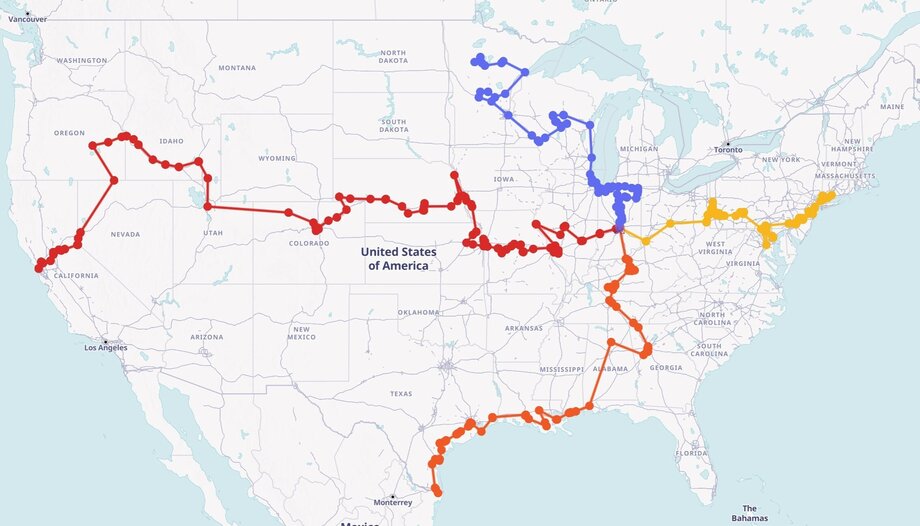

Travail des migrants

40. Les migrants sont parmi les premières victimes des nombreuses formes de pauvreté. Non seulement leur dignité est bafouée dans leur pays, mais leur vie même est mise en danger parce qu'ils n'ont pas les moyens de fonder une famille, de travailler ou de se nourrir. Une fois arrivés dans les pays qui devraient pouvoir les accueillir, "ils ne sont pas considérés comme suffisamment dignes de participer à la vie sociale comme n'importe qui d'autre, et on oublie qu'ils ont la même dignité intrinsèque que n'importe quelle autre personne. [On ne dira jamais qu'ils ne sont pas humains, mais dans la pratique, par les décisions et la manière dont ils sont traités, on exprime qu'ils sont considérés comme moins précieux, moins importants, moins humains". Il est donc toujours urgent de rappeler que "chaque migrant est une personne humaine qui, en tant que telle, possède des droits fondamentaux inaliénables qui doivent être respectés par tous et dans toutes les situations". Leur accueil est une manière importante et significative de défendre "la dignité inaliénable de toute personne humaine sans distinction d'origine, de couleur ou de religion".

Traite des êtres humains

41. La traite des êtres humains doit également être considérée comme une grave violation de la dignité humaine. Ce n'est pas nouveau, mais son développement prend des dimensions tragiques visibles par tous, et le pape François l'a dénoncé en des termes particulièrement forts : "Je réaffirme que la "traite des êtres humains" est une activité ignoble, une honte pour nos sociétés qui se considèrent civilisées. Les exploiteurs et les clients à tous les niveaux devraient faire un sérieux examen de conscience devant eux-mêmes et devant Dieu ! L'Église renouvelle aujourd'hui son appel fort à toujours défendre la dignité et la centralité de chaque personne, dans le respect des droits fondamentaux, comme le souligne sa doctrine sociale, et demande que les droits soient réellement étendus là où ils ne sont pas reconnus à des millions d'hommes et de femmes sur tous les continents. Dans un monde où l'on parle tant de droits, combien de fois la dignité humaine est-elle bafouée ! Dans un monde où l'on parle tant de droits, il semble que l'argent soit la seule chose qui ait des droits. Chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde où l'argent règne en maître. Nous vivons dans un monde, dans une culture où règne le fétichisme de l'argent".

42. Pour ces raisons, l'Église et l'humanité ne doivent pas abandonner la lutte contre des phénomènes tels que "le commerce d'organes et de tissus humains, l'exploitation sexuelle des enfants, le travail forcé, y compris la prostitution, le trafic de drogues et d'armes, le terrorisme et le crime organisé international". L'ampleur de ces situations et le tribut qu'elles prélèvent sur des vies innocentes sont tels que nous devons éviter toute tentation de tomber dans un nominalisme déclaratoire qui a un effet apaisant sur les consciences. Nous devons veiller à ce que nos institutions soient réellement efficaces dans la lutte contre tous ces fléaux. Face à ces formes diverses et brutales de négation de la dignité humaine, il est nécessaire de prendre de plus en plus conscience que "la traite des êtres humains est un crime contre l'humanité". Elle nie la dignité humaine en substance d'au moins deux manières : "elle défigure l'humanité de la victime, en portant atteinte à sa liberté et à sa dignité. Mais, en même temps, elle déshumanise ceux qui la pratiquent".

Abus sexuels

43. La profonde dignité inhérente à l'être humain dans la totalité de son corps et de son esprit nous permet également de comprendre pourquoi tous les abus sexuels laissent de profondes cicatrices dans le cœur de ceux qui les subissent : ils sont, en effet, blessés dans leur dignité humaine. Il s'agit d'une "souffrance qui peut durer toute une vie et à laquelle aucun repentir ne peut remédier". Ce phénomène est répandu dans la société, il touche aussi l'Église et représente un sérieux obstacle à sa mission". D'où son engagement sans faille pour mettre fin à toutes les formes d'abus, en commençant par l'intérieur.

Violence à l'égard des femmes

44. La violence à l'égard des femmes est un scandale mondial de plus en plus reconnu. Bien que l'égale dignité des femmes soit reconnue en paroles, dans certains pays, les inégalités entre les femmes et les hommes sont très graves, et même dans les pays les plus développés et les plus démocratiques, la réalité sociale concrète témoigne que les femmes ne sont souvent pas reconnues comme ayant la même dignité que les hommes. Le pape François souligne ce fait en affirmant que "l'organisation des sociétés dans le monde entier est encore loin de refléter clairement que les femmes ont exactement la même dignité et les mêmes droits que les hommes. On affirme une chose avec des mots, mais les décisions et la réalité crient un autre message. C'est un fait que "les femmes qui souffrent de situations d'exclusion, d'abus et de violence sont doublement pauvres, car elles sont souvent moins à même de défendre leurs droits".

45 Saint Jean-Paul II reconnaissait déjà que "beaucoup reste à faire pour que le fait d'être femme et mère n'entraîne pas de discrimination. Il est urgent de réaliser partout l'égalité effective des droits de l'homme et donc le salaire égal pour un travail égal, la protection de l'ouvrière-mère, la promotion professionnelle équitable, l'égalité des époux dans le droit de la famille, la reconnaissance de tout ce qui va de pair avec les droits et les devoirs du citoyen dans un régime démocratique". Les inégalités dans ces domaines sont des formes différentes de violence. Il a également rappelé qu'"il est temps de condamner avec détermination, en utilisant les moyens de défense législatifs appropriés, les formes de violence sexuelle qui visent souvent les femmes. Au nom du respect de la personne, on ne peut pas non plus ne pas dénoncer la culture hédoniste et commerciale répandue qui promeut l'exploitation systématique de la sexualité, conduisant les filles, même très jeunes, à tomber dans des milieux corrompus et à faire un usage mercantile de leur corps". Parmi les formes de violence exercées contre les femmes, comment ne pas mentionner la contrainte à l'avortement, qui touche aussi bien la mère que l'enfant, si souvent pour satisfaire l'égoïsme des hommes ? Et comment ne pas mentionner aussi la pratique de la polygamie qui - comme le rappelle le Catéchisme de l'Église catholique - est contraire à l'égale dignité de la femme et de l'homme et est également contraire à "l'amour conjugal, qui est unique et exclusif" ?

46. Dans ce contexte de violence à l'égard des femmes, le phénomène des féminicides ne sera jamais suffisamment condamné. Sur ce front, l'engagement de toute la communauté internationale doit être solide et concret, comme l'a rappelé le pape François : "L'amour pour Marie doit nous aider à générer des attitudes de reconnaissance et de gratitude envers les femmes, envers nos mères et nos grands-mères qui sont un bastion de la vie dans nos villes. Elles portent presque toujours la vie en silence. C'est le silence et la force de l'espérance. Merci pour votre témoignage [...] mais en regardant les mères et les grands-mères, je veux vous inviter à lutter contre un fléau qui touche notre continent américain : les nombreux cas de féminicides. Et derrière tant de murs. Je vous invite à lutter contre cette source de souffrance en appelant à la promotion d'une législation et d'une culture de répudiation de toutes les formes de violence".

Avortement

47. L'Eglise ne cesse de rappeler que "la dignité de tout être humain est intrinsèque et s'applique depuis le moment de la conception jusqu'à la mort naturelle. C'est précisément l'affirmation de cette dignité qui est la condition indispensable à la protection de l'existence personnelle et sociale, ainsi que la condition nécessaire à la réalisation de la fraternité et de l'amitié sociale entre tous les peuples de la terre". Sur la base de cette valeur intangible de la vie humaine, le magistère de l'Église s'est toujours prononcé contre l'avortement. À cet égard, saint Jean-Paul II écrit : "Parmi tous les crimes que l'homme peut commettre contre la vie, l'avortement provoqué présente des caractéristiques qui le rendent particulièrement grave et ignominieux [...] Aujourd'hui, cependant, la perception de sa gravité s'est progressivement affaiblie dans la conscience de beaucoup. L'acceptation de l'avortement dans les mentalités, dans les coutumes et dans la loi elle-même est un signe clair d'une crise très dangereuse du sens moral, qui est de plus en plus incapable de distinguer entre le bien et le mal, même lorsque le droit fondamental à la vie est en jeu. Face à une situation aussi grave, il faut plus que jamais avoir le courage de regarder la vérité en face et d'appeler les choses par leur nom, sans céder aux compromis de convenance ou à la tentation de l'auto-illusion. À cet égard, le reproche du Prophète résonne de manière catégorique : "Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui donnent les ténèbres pour la lumière, et la lumière pour les ténèbres" (Is 5,20). C'est précisément dans le cas de l'avortement que l'on assiste à la diffusion d'une terminologie ambiguë, telle que "interruption de grossesse", qui tend à en cacher la véritable nature et à en atténuer la gravité dans l'opinion publique. Peut-être ce phénomène linguistique est-il le symptôme d'un malaise des consciences. Mais aucun mot ne peut changer la réalité des choses : l'avortement provoqué est l'élimination délibérée et directe, quelle que soit la manière dont elle est réalisée, d'un être humain dans la phase initiale de son existence, de la conception à la naissance". Les enfants à naître "sont les plus innocents et sans défense de tous, à qui l'on nie aujourd'hui leur dignité humaine pour en faire ce que l'on veut, en leur ôtant la vie et en promouvant une législation que personne ne peut empêcher". Il faut donc affirmer avec une force et une clarté totales, même à notre époque, que "cette défense de la vie à naître est intimement liée à la défense de tout droit de l'homme. Elle présuppose la conviction que l'être humain est toujours sacré et inviolable, dans toutes les situations et à tous les stades de son développement. Il est une fin en soi et jamais un moyen de résoudre d'autres difficultés. Si cette conviction s'effondre, il ne reste plus de fondements solides et permanents pour défendre les droits de l'homme, qui seront toujours soumis aux convenances circonstancielles des puissants en place. La raison seule suffit à reconnaître la valeur inviolable de toute vie humaine, mais si nous l'envisageons aussi du point de vue de la foi, "toute violation de la dignité personnelle de l'être humain crie vengeance devant Dieu et se configure comme une offense au Créateur de l'homme". L'engagement généreux et courageux de Sainte Thérèse de Calcutta dans la défense de toute personne conçue mérite d'être mentionné ici.

La maternité de substitution

48. L'Église prend également position contre la pratique de la gestation pour autrui, par laquelle l'enfant, immensément digne, est transformé en un simple objet. À cet égard, les paroles du pape François sont on ne peut plus claires : "Le chemin de la paix passe par le respect de la vie, de toute vie humaine, à commencer par celle de l'enfant à naître dans le ventre de sa mère, qui ne peut être ni supprimée ni transformée en un produit commercial. À cet égard, je considère déplorable la pratique de la gestation pour autrui, qui porte gravement atteinte à la dignité de la femme et de l'enfant et se fonde sur l'exploitation des besoins matériels de la mère. Un enfant est toujours un don et ne fait jamais l'objet d'un contrat. J'appelle donc la communauté internationale à s'engager en faveur d'une interdiction universelle de cette pratique.

49. La pratique de la maternité de substitution porte atteinte, en premier lieu, à la dignité de l'enfant. En effet, tout enfant, dès sa conception et sa naissance, puis au fur et à mesure qu'il grandit et devient adulte, possède une dignité intangible qui s'exprime clairement, bien que de manière unique et différenciée, à chaque étape de sa vie. L'enfant a donc le droit, en vertu de sa dignité inaliénable, d'avoir une origine pleinement humaine et non artificielle, et de recevoir le don d'une vie qui manifeste à la fois la dignité de celui qui la donne et de celui qui la reçoit. La reconnaissance de la dignité de la personne humaine implique également la reconnaissance de la dignité de l'union conjugale et de la procréation humaine dans toutes ses dimensions. En ce sens, le désir légitime d'avoir un enfant ne peut devenir un "droit à l'enfant" qui ne respecte pas la dignité de l'enfant lui-même en tant que bénéficiaire du don gratuit de la vie.

50. La pratique de la maternité de substitution porte atteinte, en même temps, à la dignité de la femme elle-même, qui y est contrainte ou qui choisit librement de s'y soumettre. Avec cette pratique, la femme se dissocie de l'enfant qui grandit en elle et devient un simple moyen au service du profit ou du désir arbitraire d'autrui. Cette pratique est en totale contradiction avec la dignité fondamentale de tout être humain et son droit à être toujours reconnu pour lui-même et jamais comme un instrument au service de quelque chose d'autre.

Euthanasie et suicide assisté

51. Il existe un cas particulier d'atteinte à la dignité humaine, plus silencieux mais qui gagne beaucoup de terrain. Il a la particularité d'utiliser une conception erronée de la dignité humaine pour la retourner contre la vie elle-même. Cette confusion, très répandue de nos jours, apparaît au grand jour lorsque l'on parle d'euthanasie. Par exemple, les lois qui reconnaissent la possibilité de l'euthanasie ou du suicide assisté sont parfois appelées "lois sur la mort dans la dignité". L'idée que l'euthanasie ou le suicide assisté sont compatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine est largement répandue. Face à ce constat, il faut réaffirmer avec force que la souffrance ne fait pas perdre à la personne malade cette dignité qui lui est intrinsèquement et inaliénablement propre, mais peut devenir une occasion de renforcer les liens d'appartenance mutuelle et de mieux prendre conscience de la valeur de chaque personne pour l'ensemble de l'humanité.

52. En effet, la dignité de la personne malade, en état critique ou en phase terminale, exige que chacun fasse les efforts appropriés et nécessaires pour soulager ses souffrances par des soins palliatifs appropriés et en évitant tout acharnement thérapeutique ou toute intervention disproportionnée. Ces soins répondent au "devoir constant de comprendre les besoins de la personne malade : besoins d'assistance, de soulagement de la douleur, besoins émotionnels, affectifs et spirituels". Mais un tel effort est totalement différent, différent, voire contraire à la décision d'éliminer sa propre vie ou celle d'autrui sous le poids de la souffrance. La vie humaine, même dans sa condition douloureuse, est porteuse d'une dignité qui doit toujours être respectée, qui ne peut être perdue et dont le respect reste inconditionnel. En effet, il n'y a pas de conditions sans lesquelles la vie humaine cesse d'être digne et peut donc être supprimée : "la vie a la même dignité et la même valeur pour chacun : le respect de la vie d'autrui est le même que celui que l'on doit à sa propre existence". Aider la personne suicidaire à mettre fin à ses jours est donc une atteinte objective à la dignité de la personne qui le demande, même si cela répond à son souhait : "nous devons accompagner la mort, mais pas la provoquer ni assister une quelconque forme de suicide". Je rappelle que le droit aux soins et à la prise en charge de tous doit toujours être privilégié, afin que les plus faibles, notamment les personnes âgées et les malades, ne soient jamais écartés. La vie est un droit, pas la mort, qui doit être accueillie et non subie. Et ce principe éthique concerne tout le monde, pas seulement les chrétiens ou les croyants". Comme on l'a déjà dit, la dignité de chaque personne, même faible ou souffrante, implique la dignité de tous.

La mise à l'écart des personnes handicapées

53. L'un des critères permettant de vérifier l'attention réelle portée à la dignité de chaque personne est, bien entendu, l'attention accordée aux plus défavorisés. Malheureusement, notre époque ne se distingue pas par une telle attention : en effet, une culture du rejet est en train de s'installer. Pour contrer cette tendance, la condition des personnes handicapées physiques ou mentales mérite une attention et un soin particuliers. Cette condition de vulnérabilité particulière, si pertinente dans les récits évangéliques, interroge universellement ce que signifie être une personne humaine, précisément à partir d'un état de déficience ou de handicap. La question de l'imperfection humaine a également des implications claires d'un point de vue socioculturel, puisque dans certaines cultures, les personnes handicapées souffrent parfois de marginalisation, voire d'oppression, étant traitées comme de véritables "parias". En réalité, tout être humain, quelle que soit sa condition de vulnérabilité, reçoit une dignité du fait même qu'il est voulu et aimé par Dieu. Pour ces raisons, l'inclusion et la participation active à la vie sociale et ecclésiale de tous ceux qui sont, d'une manière ou d'une autre, marqués par la fragilité ou le handicap, devraient être encouragées autant que possible.

54. Dans une perspective plus large, il convient de rappeler que "la charité, cœur de l'esprit politique, est toujours un amour préférentiel pour les derniers, qui est à l'origine de toutes les actions menées en faveur des pauvres [...] "se préoccuper de la fragilité, de la fragilité des peuples et des personnes. Se préoccuper de la fragilité signifie force et tendresse, lutte et fécondité, au milieu d'un modèle fonctionnaliste et privatiste qui conduit inexorablement à une "culture du jetable". [C'est prendre en charge le présent dans ce qu'il a de plus marginal et de plus angoissant, et être capable de lui donner une dignité". Cela génère certainement une activité intense, car "nous devons tout faire pour sauvegarder la condition et la dignité de la personne humaine".

Théorie du genre

55. L'Église souhaite avant tout "rappeler que toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle, doit être respectée dans sa dignité et accueillie avec respect, en veillant à éviter "tout signe de discrimination injuste", et en particulier toute forme d'agression et de violence". C'est pourquoi il faut dénoncer comme contraire à la dignité humaine le fait que, dans certains endroits, de nombreuses personnes soient emprisonnées, torturées et même privées du bien de la vie, uniquement en raison de leur orientation sexuelle.

56. En même temps, l'Église souligne les éléments critiques décisifs présents dans la théorie du genre. À cet égard, le pape François a rappelé que "le chemin de la paix passe par le respect des droits de l'homme, selon la formulation simple mais claire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous avons récemment célébré le 75e anniversaire. Il s'agit de principes rationnellement évidents et communément acceptés. Malheureusement, les tentatives des dernières décennies d'introduire de nouveaux droits, pas tout à fait compatibles avec ceux définis à l'origine et pas toujours acceptables, ont donné lieu à des colonisations idéologiques, au premier rang desquelles la théorie du genre, extrêmement dangereuse parce qu'elle efface les différences dans sa prétention d'égaliser tout le monde".

57. En ce qui concerne la théorie du genre, dont la consistance scientifique est très discutée dans la communauté des experts, l'Église rappelle que la vie humaine, dans toutes ses composantes, physiques et spirituelles, est un don de Dieu, qui doit être accueilli avec gratitude et mis au service du bien. Vouloir disposer de soi, comme le prescrit la théorie du genre, sans tenir compte de cette vérité fondamentale de la vie humaine comme don, ne signifie rien d'autre que céder à la vieille tentation de l'être humain de se faire Dieu et d'entrer en compétition avec le vrai Dieu d'amour qui nous est révélé dans l'Évangile.

58. Un deuxième aspect de la théorie du genre est qu'elle prétend nier la plus grande différence possible entre les êtres vivants : la différence sexuelle. Cette différence constitutive est non seulement la plus grande que l'on puisse imaginer, mais aussi la plus belle et la plus puissante : elle réalise, dans le couple homme-femme, la réciprocité la plus admirable et est, par conséquent, à l'origine de ce miracle qui ne cesse de nous étonner, à savoir la venue au monde de nouveaux êtres humains.

59. En ce sens, le respect de son propre corps et de celui d'autrui est essentiel face à la prolifération et à la revendication de nouveaux droits avancés par la théorie du genre. Cette idéologie "présente une société sans différence de sexe, et vide le fondement anthropologique de la famille". Il est donc inacceptable que "certaines idéologies de ce type, qui prétendent répondre à des aspirations parfois compréhensibles, cherchent à s'imposer comme une pensée unique qui détermine jusqu'à l'éducation des enfants". Il ne faut pas ignorer que "le sexe biologique (sex) et le rôle socioculturel du sexe (gender) peuvent être distingués mais pas séparés". Il faut donc rejeter toute tentative de dissimuler la référence à la différence sexuelle évidente entre les hommes et les femmes : "nous ne pouvons pas séparer ce qui est masculin et féminin de l'œuvre créée par Dieu, qui est antérieure à toutes nos décisions et expériences, où il y a des éléments biologiques qu'il est impossible d'ignorer". Ce n'est que lorsque chaque personne humaine peut reconnaître et accepter cette différence dans la réciprocité qu'elle peut se découvrir pleinement elle-même, sa dignité et son identité.

Changement de sexe

60. La dignité du corps ne peut être considérée comme inférieure à celle de la personne en tant que telle. Le Catéchisme de l'Église catholique nous invite expressément à reconnaître que "le corps humain participe à la dignité de "l'image de Dieu"". Cette vérité mérite d'être rappelée, en particulier lorsqu'il s'agit de changer de sexe. En effet, l'être humain est inséparablement composé d'un corps et d'une âme, et le corps est le lieu vivant où l'intériorité de l'âme se déploie et se manifeste, y compris à travers le réseau des relations humaines. Constituant l'être de la personne, l'âme et le corps participent ainsi à la dignité qui caractérise tout être humain. En ce sens, il faut rappeler que le corps humain participe à la dignité de la personne, puisqu'il est doté de significations personnelles, notamment dans sa condition sexuelle. C'est en effet dans le corps que chaque personne est reconnue comme étant engendrée par d'autres, et c'est à travers le corps qu'un homme et une femme peuvent établir une relation d'amour capable d'engendrer d'autres personnes. Sur la nécessité de respecter l'ordre naturel de la personne humaine, le pape François enseigne que "ce qui est créé nous précède et doit être reçu comme un don. En même temps, nous sommes appelés à garder notre humanité, ce qui signifie avant tout l'accepter et la respecter telle qu'elle a été créée". Ainsi, toute opération de changement de sexe, en règle générale, risque de porter atteinte à la dignité unique que la personne a reçue dès sa conception. Cela ne signifie pas qu'il est exclu qu'une personne affectée par des anomalies génitales, qui sont déjà évidentes à la naissance ou qui se développent plus tard, choisisse de recevoir une assistance médicale dans le but de résoudre ces anomalies. Dans ce cas, l'opération ne constituerait pas un changement de sexe au sens où on l'entend ici.

Violence numérique

61. Le progrès des technologies numériques, tout en offrant de nombreuses possibilités pour la promotion de la dignité humaine, tend de plus en plus à créer un monde dans lequel l'exploitation, l'exclusion et la violence augmentent et peuvent même porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Il suffit de penser à la facilité avec laquelle, à travers ces médias, il est possible de mettre en danger la bonne réputation d'une personne par des fausses nouvelles et des calomnies. Sur ce point, le pape François souligne qu'"il n'est pas sain de confondre la communication avec un simple contact virtuel. En effet, l'environnement numérique est aussi un territoire de solitude, de manipulation, d'exploitation et de violence, jusqu'au cas extrême du dark web. Les médias numériques peuvent exposer les gens au risque de dépendance, d'isolement et de perte progressive de contact avec la réalité concrète, empêchant le développement de relations interpersonnelles authentiques. De nouvelles formes de violence se répandent par le biais des médias sociaux, par exemple la cyberintimidation ; le web est également un canal de diffusion de la pornographie et de l'exploitation des personnes à des fins sexuelles ou par le biais de jeux d'argent". Ainsi, là où les possibilités de connexion se multiplient, c'est paradoxalement le monde entier qui se retrouve en réalité de plus en plus isolé et appauvri dans ses relations interpersonnelles : "dans la communication numérique, tout veut être montré et chaque individu devient l'objet de regards qui le sondent, le déshabillent et le divulguent, souvent de manière anonyme. Le respect de l'autre est brisé, et ainsi, en même temps que je le déplace, l'ignore et l'éloigne, je peux sans vergogne envahir sa vie à l'extrême". Ces tendances représentent la face cachée du progrès numérique.

62. Dans cette perspective, si la technologie doit servir la dignité humaine et non lui nuire, et si elle doit promouvoir la paix plutôt que la violence, la communauté humaine doit être proactive en abordant ces tendances dans le respect de la dignité humaine et pour promouvoir le bien : "Dans ce monde globalisé, "les médias peuvent nous aider à nous sentir plus proches les uns des autres, à percevoir un sens renouvelé de l'unité dans la famille humaine, et à être poussés à la solidarité et à un engagement sérieux en faveur d'une vie plus digne pour tous. [...] Ils peuvent nous aider dans cette tâche, surtout aujourd'hui, alors que les réseaux de communication humaine ont atteint des niveaux de développement sans précédent. En particulier, Internet peut offrir de plus grandes possibilités de rencontre et de solidarité entre tous ; et c'est une bonne chose, c'est un don de Dieu. Mais il est nécessaire de vérifier constamment que les formes actuelles de communication nous guident effectivement vers une rencontre généreuse, vers une recherche sincère de toute la vérité, vers le service, vers la proximité avec les plus petits, vers la tâche de construire le bien commun".

Conclusion

63. À l'occasion du 75e anniversaire de la promulgation de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), le pape François a rappelé que ce document "est comme un chemin de maître, sur lequel de nombreux pas en avant ont été faits, mais tant manquent encore, et parfois, malheureusement, nous retournons en arrière. L'engagement pour les droits de l'homme ne s'arrête jamais ! À cet égard, je suis proche de tous ceux qui, sans proclamations, dans la vie concrète de chaque jour, luttent et paient de leur personne pour défendre les droits de ceux qui ne comptent pas".

64. C'est dans cet esprit, avec cette Déclaration, que l'Église demande instamment que le respect de la dignité de la personne humaine, en toutes circonstances, soit placé au cœur de l'engagement pour le bien commun et de tout ordre juridique. En effet, le respect de la dignité de chaque personne est la base indispensable à l'existence même de toute société qui prétend être fondée sur le droit juste et non sur la force du pouvoir. C'est sur la base de la reconnaissance de la dignité humaine que sont défendus les droits fondamentaux de l'homme qui précèdent et fondent toute coexistence civilisée.

65. Chaque personne et, en même temps, chaque communauté humaine a donc pour tâche de réaliser concrètement et efficacement la dignité humaine, tandis qu'il incombe aux États non seulement de la protéger, mais aussi de garantir les conditions nécessaires à son épanouissement dans le cadre de la promotion intégrale de la personne humaine : "dans l'activité politique, il faut se rappeler qu'"au-delà des apparences, chaque personne est immensément sacrée et mérite notre affection et notre dévouement"".

66. Aujourd'hui encore, face à tant de violations de la dignité humaine qui menacent gravement l'avenir de l'humanité, l'Église ne cesse d'encourager la promotion de la dignité de toute personne humaine, quelles que soient ses qualités physiques, mentales, culturelles, sociales et religieuses. Elle le fait dans l'espérance, certaine de la force qui découle du Christ ressuscité, qui a déjà porté à sa plénitude définitive la dignité intégrale de tout homme et de toute femme. Cette certitude devient un appel que le pape François adresse à chacun d'entre nous : "Je demande à chaque personne dans ce monde de ne pas oublier cette dignité que personne n'a le droit de lui enlever".

Le Souverain Pontife François, au cours de l'audience accordée au Préfet soussigné et au Secrétaire de la Section doctrinale du Dicastère pour la Doctrine de la Foi le 25 mars 2024, a approuvé la présente Déclaration, décidée lors de la session ordinaire de ce Dicastère le 28 février 2024, et en a ordonné la publication.

Donné à Rome, au Dicastère pour la Doctrine de la Foi, le 2 avril 2024, à l'occasion du 19e anniversaire de la mort de saint Jean-Paul II.

Víctor Manuel Card. Fernández

L'Espagne est le pays qui compte le plus de missionnaires au monde

L'Espagne est le pays qui compte le plus de missionnaires au monde