Les statistiques montrent que plus de la moitié des mariages sont rompus en Espagne, et d'autres pays occidentaux affichent des taux similaires. Cependant, Álvaro González, directeur de l'Institut de recherche sur le mariage et l'union libre, a déclaré : "Nous avons besoin de plus de temps. Master en formation continue en droit matrimonial et droit procédural canonique de la Faculté de droit canonique de l'Université de Navarra, a déclaré hier soir au Forum Omnes que "l'on a l'impression que le mariage est en crise, et ce n'est pas vrai".

"Nous devons redécouvrir la beauté de cette véritable merveille qu'est le mariage, la réalité du mariage dans sa nature même, connaître de mieux en mieux cette réalité, savoir découvrir la beauté et la bonté, qui sont toujours fondées sur la vérité", a-t-il ajouté. Álvaro GonzálezIl a déclaré à Omnes il y a quelque temps qu'"il y a un besoin de professionnels bien formés pour assister et aider ceux qui le souhaitent". Hier, il a réaffirmé : "Ce master est né avec l'espoir de contribuer à la formation de tant de personnes qui travaillent dans les tribunaux ecclésiastiques, avec le désir d'aider et d'offrir une formation complète".

Parallèlement, dans la société actuelle, il est facile de voir, pour ne citer que deux ou trois tendances, des pères qui déclarent ne pas vouloir "jouer leur rôle de père" lorsqu'ils apprennent leur paternité, des femmes en couple, ou célibataires, qui décident d'avoir un enfant par procréation assistée, sans le partenaire masculin, privant ainsi l'enfant d'une référence paternelle, ou encore la diminution du nombre de jeunes qui se marient.

Haut-parleurs

Dans ce contexte, le forum organisé par Omnes avec ce master de formation s'est tenu hier après-midi à Madrid, au siège de l'université de Navarre, modéré par la rédactrice en chef d'Omnes, María José Atienza, et parrainé par Fondation CARFen présence de son directeur général, Luis Alberto Rosales, et de Banco Sabadell. Le titre était "De l'essence du mariage : homme et femme", et a été présenté par Álvaro González, déjà cité, et le directeur d'Omnes, Alfonso Riobó.

Ont participé au colloque María Calvo Charro, professeur de droit administratif, chargée de cours pour le master et auteur de livres sur les hommes et les femmes, la maternité et la paternité, tels que "La masculinidad robada" ou "La mujer femenina", et Fernando Simón Yarza, professeur accrédité de droit constitutionnel à l'université de Navarre et lauréat du prix Tomás y Valiente 2011 pour le meilleur travail en droit constitutionnel.

María Calvo : "Nous avons perdu la capacité d'aimer".

Le professeur María Calvo, mère de quatre enfants, a commencé par dire que "parler du mariage, c'est parler de la solution à de nombreux problèmes sociaux qui existent aujourd'hui. Pourquoi un mariage se brise-t-il toutes les secondes dans les pays développés ? Pourquoi nos jeunes ne veulent-ils pas se marier ? Qu'avons-nous fait de mal ? Qu'est-ce qui se passe dans la société ?

"Il y a de nombreuses causes, de nombreuses raisons, mais je pense que nous pouvons donner une réponse très générique et en même temps très concrète : nous avons perdu la capacité d'aimer. Nous avons perdu la capacité d'aimer parce que nous avons perdu la connaissance de nous-mêmes. "Sans connaissance, il n'y a pas d'amour, il est impossible d'aimer ce que l'on ne connaît pas, mais le grand problème est que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, et non que nous ne connaissons pas l'autre".

"Mutation anthropologique

"Et pourquoi ne nous connaissons-nous pas, a-t-il poursuivi, parce qu'au cours des dernières décennies, nous avons réellement vécu une mutation anthropologique. Chaque époque historique connaît des crises, mais je crois sincèrement que cette époque connaît une crise d'une nouveauté radicale qui ne s'est jamais produite auparavant, et c'est cette mutation de l'être humain, du concept de l'être humain, cette nouvelle éthique, cette nouvelle métaphysique qui nous a été imposée, cette altération également des codes symboliques, en particulier des codes symboliques-familiaux qui sont devenus très liquides : c'est la même chose d'être un père, d'être un fils, d'être un homme, d'être une femme, d'être marié, d'être non-marié. Il y a là une fluidité qui nous conduit finalement à l'angoisse".

Selon María Calvo, cette mutation anthropologique "s'est infiltrée très facilement, très rapidement, grâce aux moyens technologiques dont nous disposons, évidemment, mais aussi parce que l'on utilise un langage performatif, très manipulateur, très théâtral, que l'on retrouve dans la législation elle-même, et c'est là le danger pour les jeunes, qui fait que des concepts et des principes vraiment dégénérés leur paraissent très attrayants, et qu'ils leur paraissent très progressistes par rapport à d'autres concepts et d'autres réalités qui sont vraiment pervers".

Parmi d'autres exemples, le professeur et écrivain considère que "parler de santé reproductive pour identifier l'avortement est une de ces manipulations du langage. Il s'agit en réalité d'une violence extrême à l'encontre de la femme et de l'enfant ; les lois et l'administration parlent de santé reproductive alors qu'il s'agit en réalité de santé mentale et de santé spirituelle, car on retire l'enfant de son corps, mais une marque indélébile reste à vie dans l'esprit, une fracture irréversible au cœur de la féminité". C'est ce langage qui permet à ces postulats de passer si facilement, surtout chez les jeunes.

Trois éléments, trois démissions

"En quoi a consisté cette mutation anthropologique ? J'ai pu déceler trois éléments qui tissent les fondements de notre civilisation occidentale : le manque de nature, le renoncement à la nature humaine, à l'altérité sexuelle, à la biologie ; le renoncement à la rationalité et le renoncement à la transcendance. Dénaturé, sans rationalité et sans transcendance. Tels sont les postulats qui soutiennent aujourd'hui l'être humain. Et ils affectent directement le mariage".

Selon María Calvo, "sans la nature, sans la biologie, sans l'altérité sexuelle, penser que nous sommes égaux, identiques, interchangeables, que le sexe n'est pas constitutif de la personne et que, par conséquent, être un homme ou une femme dépend d'un sentiment, de la volonté, que c'est absolument fluide et que vous pouvez le choisir, cela cause des dommages horribles au couple. Il est impossible de maintenir un mariage en pensant que la personne à côté de vous est identique, fongible, interchangeable, qu'elle verra le monde à travers le même prisme que vous, alors qu'en réalité il y a des différences entre les sexes dont il faut tenir compte".

Egaux, mais avec des différences

"Il est vrai que nous (les hommes et les femmes) sommes égaux et que nous sommes égaux en droits, en devoirs, en dignité, en humanité et que nous sommes égaux en QI, en objectifs à atteindre", a souligné le maître de conférences. "Mais en réalité, la façon de voir la vie, la façon d'aimer, la sexualité est tellement différente et cela a été démontré par la science. Ne pas y prêter attention conduit donc au conflit, au désenchantement et à la rupture".

"Et quand on est parent, c'est exacerbé parce que la neurochimie du cerveau de la femme change vraiment, et change pour protéger cet enfant qui est arrivé sans défense, et c'est un mélange de besoin et de liberté, et aussi celle du père, parce qu'il devient tout à coup protecteur, il se rend compte qu'il doit donner de la sécurité, de la protection, renforcer cet enfant, et alors c'est vrai que les différences qui au départ semblaient un peu insignifiantes, alors, quand on exerce la paternité et la maternité, sont très exacerbées ; Mais elles sont nécessaires pour cet enfant, pour l'équilibre de cet enfant.

Fernando Simón : la subjectivisation du mariage

Professeur de droit Fernando Simón Yarza a adopté une approche fondée sur le droit, afin de "mettre l'accent sur la dualité sexuelle en tant que caractéristique essentielle de l'institution du mariage", et est passé de l'analyse du concept classique "à la conception émotiviste". Selon lui, le concept classique s'est effondré dans la loi espagnole 13/2005 (réglementation du mariage homosexuel), ou aux États-Unis dans l'affaire Obergefell v. Hodges (2015).

Il s'agit d'un phénomène de "subjectivisation du mariage".. Nous sommes confrontés à un changement qui modifie radicalement le sens de l'institution, ce qui implique une subjectivisation radicale du mariage dans une clé émotiviste".

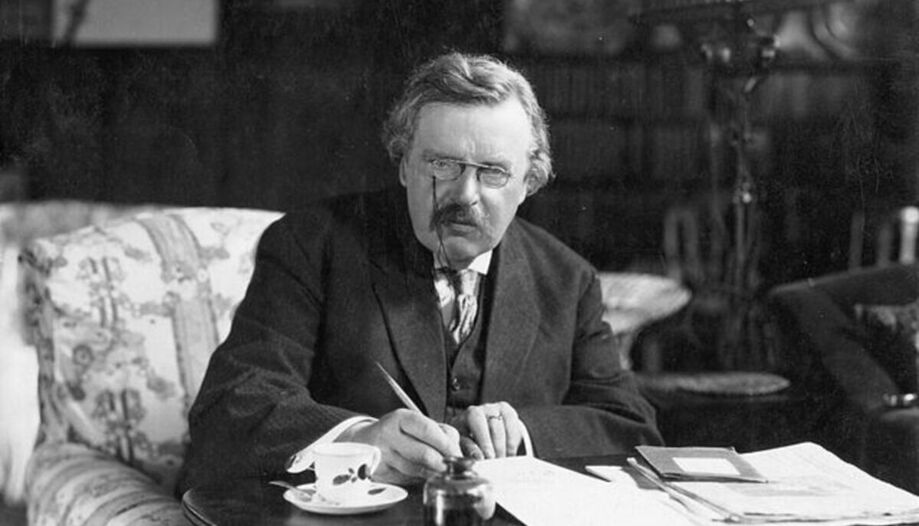

"La masculinité et la féminité sont des archétypes et non des stéréotypes. "Ils ne font pas allusion à un modèle (fautes de frappe) qui repose simplement sur une ferme conviction sociale (stereos), mais à quelque chose qui est au commencement ou à l'origine (archē) de la réalité. Il est donc impossible de supprimer l'attrait de la dualité sexuelle, précisément parce qu'il s'agit d'un archétype (Peter Kreeft)".

Organe de reproduction, mâle et femelle réunis

Fernando Simón a défini le mariage entre un homme et une femme comme "une alliance globale de vie. Une union organique globale (une expression fascinante utilisée, entre autres, par John Finnis)", a-t-il déclaré. "Elle est organique, elle forme un organe. Contrairement à l'union des sexes, aucune autre union physique entre deux personnes ne peut former un tel organe unitaire. L'individu se suffit à lui-même pour assurer ses fonctions vitales (digestives, respiratoires, etc.) parce qu'il est capable de coordonner organiquement les différentes parties de son corps".

"La fonction de transmission de la vie est cependant la seule pour laquelle l'individu ne se suffit pas à lui-même, mais est, à cette fin, organiquement incomplet", a-t-il souligné. "Au sens strict, il est faux de dire que l'individu a des organes reproducteurs. L'organe reproducteur est l'union de l'homme et de la femme. Le don de la vie transcende l'individu et ne peut se réaliser naturellement que dans la coordination biologique du mâle et de la femelle formant un seul organe. C'est pourquoi la Genèse il n'est pas métaphorique lorsqu'il dit que l'homme et la femme deviennent un seul corps".

Trois caractéristiques du mariage émotiviste

La nouvelle vision du mariage est essentiellement émotiviste", a souligné Fernando Simón à plusieurs reprises, "et est en proie à des apories, des contradictions, et se caractérise par "trois caractéristiques : l'union affectivo-sexuelle, qui conçoit le sexuel comme une pure coexistence dans un contact libidinal consensuel, sans besoin de complémentarité (1), l'attention et le soutien mutuels (2), et le partage des charges domestiques (3)". Le problème est que l'affection sexuelle, en dehors de l'orientation structurelle de la vie propre au mariage, ne devrait avoir aucune pertinence juridique", a souligné M. Simon.

Selon lui, certaines conséquences de ses propos sont que "la légalisation de la nouvelle conception du mariage déforme la compréhension conjugale du mariage. Le sexe est compris, par essence, comme la libido, mais il est ensuite considéré comme dépourvu d'une orientation structurelle et normative au-delà de la libido". Deuxièmement, "occulte la réalité selon laquelle l'éducation dans un foyer composé d'un père et d'une mère naturels est propice au développement de l'enfant, une thèse soutenue, à mon avis, par le bon sens et défendue par d'éminents universitaires. La lutte contre cette position de bon sens a été agressive et a conduit à l'annulation de chercheurs en sciences sociales".

Et aussi, selon lui, "l'occultation des corrélations entre "mariage conjugal" et "procréation et éducation des enfants" conduit inexorablement à une perte de sens d'une multitude de normes matrimoniales fondées sur cette corrélation".

Dans ses conclusions, Fernando Simón note que "le mariage est un archétype. En tant que tel, il ne peut être occulté de la conscience. Pour l'occulter dans la conscience, il faut faire preuve d'une violence constante, vivre dans un activisme violent permanent. La loi qui tente de modifier cet archétype par des fictions constitue un acte de violence sur la société. Elle affecte la conscience des gens en les déroutant sur l'objet de leurs désirs, sur l'objet de la justice, sur la vérité des choses"..

Les souhaits deviennent des droits

Après Fernando Simón, María Calvo a également évoqué le deuxième facteur de déstabilisation du mariage, qui est, selon elle, "la terrible perte de rationalité que nous vivons. Parce qu'en ce moment, et si nous regardons les lois, c'est incroyable, par exemple la loi sur la transsexualité, mais beaucoup d'autres, la loi sur l'avortement est aussi incluse dans cet émotivisme et dans cette sensiblerie dans laquelle nous sommes tombés et dans cette annulation de la raison".

"Nous avons éliminé la raison et sublimé les désirs à un point tel que, comme le disent certains auteurs, mon désir est la loi", a-t-elle ajouté. "Ainsi, si je ne veux pas avoir d'enfant, j'ai le droit d'avorter, c'est-à-dire que les désirs sont transformés en droits. Le problème de la sublimation des désirs, des sentiments, des émotions et de la primauté de la raison, c'est qu'on ne peut pas aimer. Nous ne pouvons pas aimer parce que l'amour est l'utilisation de la raison.

Dans ses discours, Maria Calvo a analysé l'altérité sexuelle : "Le problème aujourd'hui est de savoir ce qu'est un homme et ce qu'est une femme". "Cette idéologie du genre qui nie les différences biologiques fait beaucoup de dégâts. "Ce que c'est que d'être un homme. Aujourd'hui, les garçons se sont culturellement adaptés à l'archétype féminin, qui est affectueux, empathique, etc. "Il y a une peur d'être un homme et de ce que cela implique (autorité, protection, sécurité).

"Mon temps, ma liberté

Dans une enquête réalisée en 2022 par l'Institut valencien de l'infertilité, 62 % des femmes ont déclaré ouvertement qu'elles voulaient rester seules, ne pas se marier et ne pas avoir d'enfants. Les raisons invoquées sont "mon temps et ma liberté". Et si elles envisagent d'avoir un enfant, pourquoi vouloir se marier si je peux avoir des enfants seule ?", a déclaré María Calvo, citant une étude de l'Institut valencien de la stérilité, ajoutant qu'un pourcentage élevé de jeunes femmes espagnoles envisagent d'être mère célibataire, sans père, tout au long de leur vie.

"Cette suppression des hommes est allée jusqu'à des extrêmes inimaginables", a-t-elle déclaré à un autre moment. "Nous n'avons pas besoin d'hommes, tout ce qui concerne la maternité est déjà réalisé (techniques de procréation assistée) : la généalogie est remplacée par la technologie.

"Si nous perdons Dieu, nous nous perdons nous-mêmes.

En ce qui concerne la perte de la transcendance, María Calvo a souligné à la fin. "Si nous perdons Dieu, nous nous perdons nous-mêmes. Parce que nous nous émancipons réellement du Créateur, nous tombons dans l'idolâtrie du moi, c'est-à-dire de mon moi autoréférentiel, de mon temps, de ma liberté. Dans cet égocentrisme et ce narcissisme, le mariage est impossible, parce que, comme nous l'avons dit précédemment, l'amour consiste à penser à l'autre avant de penser à soi, comme une habitude.

Dans le numéro de mai du magazine Omnes, vous trouverez ces questions et d'autres thèmes abordés lors du forum Omnes, ainsi que des questions posées par le public.

L'auteurFrancisco Otamendi

Lourdes : visite de Marie, source de grâce

Lourdes : visite de Marie, source de grâce