Il y a quelques semaines encore, peu de gens connaissaient l'existence du couvent de Santa Clara de Belorado. Au-delà de la région, où la communauté est particulièrement aimée, et de quelques nouvelles régionales éparses sur le travail de pâtisserie des religieuses, la vie dans ce monastère et ses environs était marquée par la tranquillité et n'était pratiquement pas médiatisée.

L'histoire a pris un tournant le 13 mai lorsque, de manière inhabituelle, l'abbesse de la communauté, Sœur Isabel, a annoncé qu'elle avait signé, au nom de toute la communauté comme elle le prétend, un document formel d'abandon de l'Église catholique intitulé "L'Église catholique". "Manifeste catholique". Dans ce document, la religieuse affirme que l'Église catholique est hérétique et schismatique et place la communauté sous la juridiction de Pablo de Rojas, qui se prétend évêque et est à la tête de la secte connue sous le nom de "...".Union pieuse de Saint Paul Apôtre"..

Cet abandon de l'Église catholique aurait été fait par le biais d'une demande signée par l'abbesse elle-même le 8 mai et acceptée par Pablo de Rojas le 10 mai 2024.

Qu'est-ce qui pousse une communauté à prendre une telle décision ? S'agit-il d'une question religieuse ou y a-t-il plus que cela ? Qu'est-ce que l'union pieuse ? Qu'advient-il des monastères si les moniales quittent la foi catholique ?

Les réponses à ces questions sont variées et ne couvrent certainement pas toute la réalité d'une situation qui s'apparente plus à un sainete qu'à autre chose. Dans le Affaire Belorado des questions économiques et religieuses convergent. Toute une série de nuances et de questions ont convergé vers une situation presque grotesque dont l'issue reste inconnue.

Le "Manifeste catholique

Le site Manifeste catholique publié par les moniales de Belorado est un document de 70 pages qui reprend les principales idées de ce que l'on appelle le "Positionnement théologique de la secte.

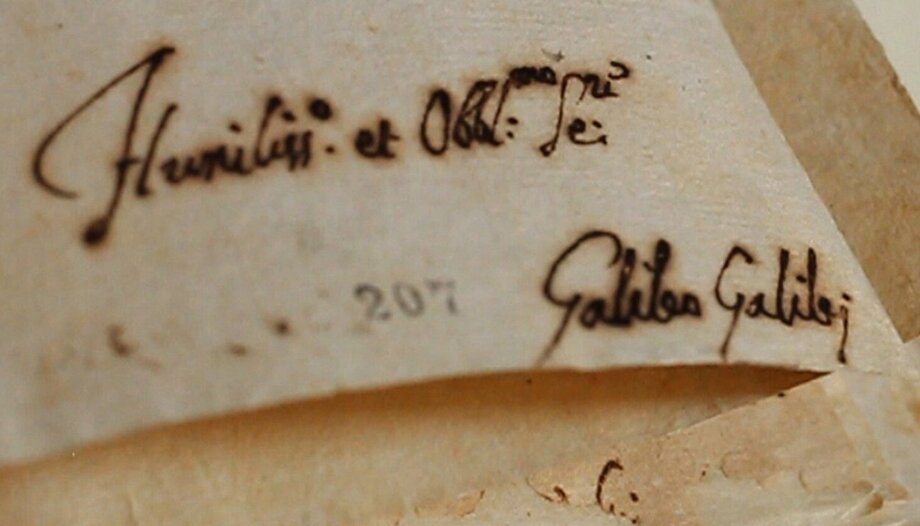

Le document défend l'idée que Pie XII était le dernier pape légitime et qu'après sa mort "le siège de Saint-Pierre est vacant et usurpé".

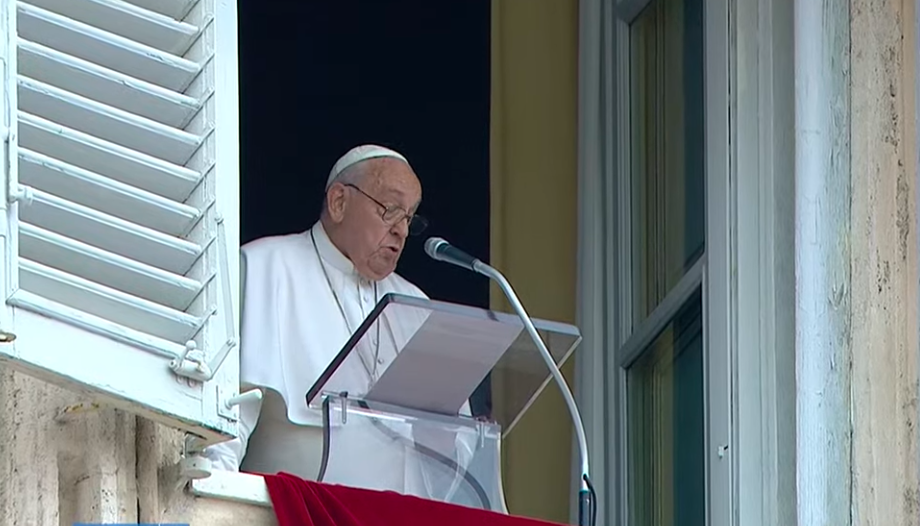

Selon ce manifeste, l'Église catholique est schismatique et a trahi le Christ. Le Concile du Vatican est, selon ce document, un acte hérétique et l'Église qui en est issue est illégitime. Les évêques et les prêtres sont "hérétiques, voleurs, perfides et blasphémateurs". Entre autres affirmations, le document soutient que "Ratzinger était un grand hérétique avec la patine d'un conservateur" et appelle le pape François "M. Bergoglio", "qui n'est pas un évêque, ni même un prêtre".

Le manifeste, signé uniquement par l'ancienne abbesse "en mon nom et au nom de toutes les sœurs des deux monastères situés à Belorado et Orduña", affirme catégoriquement qu'elles n'obéiront pas à ceux qu'elles considèrent comme des hérétiques et invite de manière confuse tous ceux qui "veulent être sauvés" à quitter l'Église ou la "secte du concile".

S'agit-il d'un schisme ? Techniquement oui, puisque selon le canon 751 du Code de droit canonique, le schisme est "le refus de la soumission au Souverain Pontife ou de la communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis". Plus exactement, il s'agit de l'adhésion d'un certain nombre de personnes à une secte schismatique déjà constituée.

La communauté de Belorado

Le monastère de Santa Clara, situé dans la ville de Belorado à Burgos, est un monastère de Clarisses dont la première construction remonte au XIVe siècle. Le bâtiment a été mis à sac par les troupes françaises au début du XIXe siècle, puis confisqué par Mendizábal. Les religieuses ont récupéré le couvent et, depuis lors, rien n'a changé dans la vie monastique tranquille marquée par le travail de pâtisserie des religieuses.

Le monastère fait partie de la Fédération des Clarisses de Notre-Dame d'Arántzazu avec quarante autres monastères, dont ceux de Vitoria et de Derio.

Actuellement, la communauté de Belorado est composée de quinze religieuses. Sur ces quinze, "les cinq plus âgées sont en dehors de tout ce processus", selon une source de l'archevêché de Burgos. La situation de ces cinq sœurs âgées de plus de 80 ans est au centre des préoccupations de l'archevêché et des supérieures de la Fédération des Clarisses de Notre-Dame d'Arántzazu. Bien qu'ils sachent qu'elles sont bien soignées, ils doutent sérieusement qu'elles soient conscientes de ce qui se passe dans leur communauté.

Suite à la publication de la Manifeste catholique et les déclarations ultérieures des 10 autres moniales, chaque moniale a été citée à comparaître individuellement devant le tribunal ecclésiastique pour soutenir la démarche entreprise ou la rétracter.

Cette assignation a été signifiée le 6 juin. Les trois principales supérieures de la communauté - l'ancienne abbesse, Sœur Isabel, l'ancienne vicaire, Sœur Paz, et l'ancienne quatrième discrète, Sœur Sión - ont reçu un délai de 10 jours pour comparaître devant le tribunal ecclésiastique de Burgos pour suspicion de schisme, délai que l'archevêché a prolongé de cinq jours supplémentaires, à la demande des moniales.

Les 7 autres sœurs ont eu 15 jours pour faire cette apparition. C'est le 21 juin que les sœurs devront décider, une à une, de rompre ou non avec l'Eglise catholique.

Dans le cas où elles maintiendraient la position qu'elles occupent depuis le 13 mai, les moniales seraient excommuniées pour la même raison. (excommunication latae sententiae)), ils seraient exclus de la vie religieuse et interdits d'exercer les différents droits du baptême.

S'ils se rétractent, comme le souligne l'archevêché de Burgos, "ils resteront dans la communauté et ce sera à la fédération de décider". L'archevêché souligne sa volonté de "dialoguer jusqu'à la dernière minute, mais nous devons être conscients que, si ces personnes abandonnent volontairement la foi catholique, elles ne peuvent pas continuer à vivre dans un lieu qui appartient à l'Église".

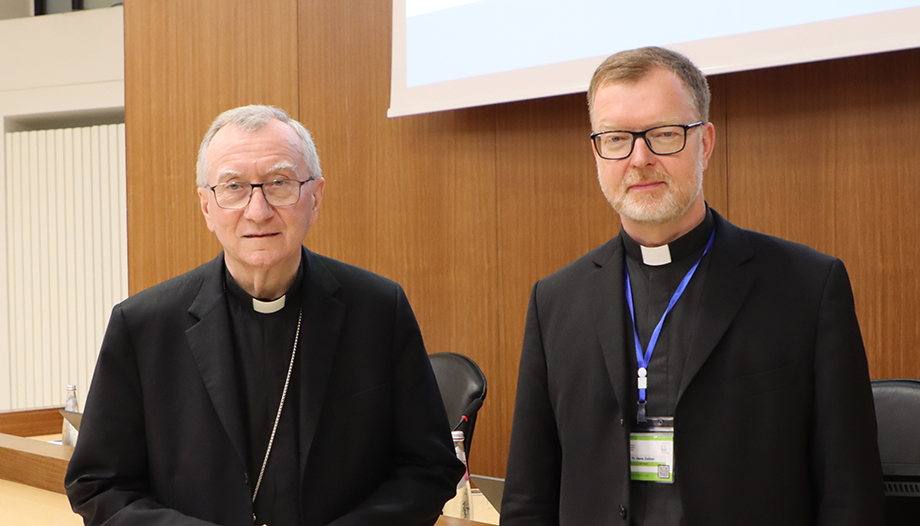

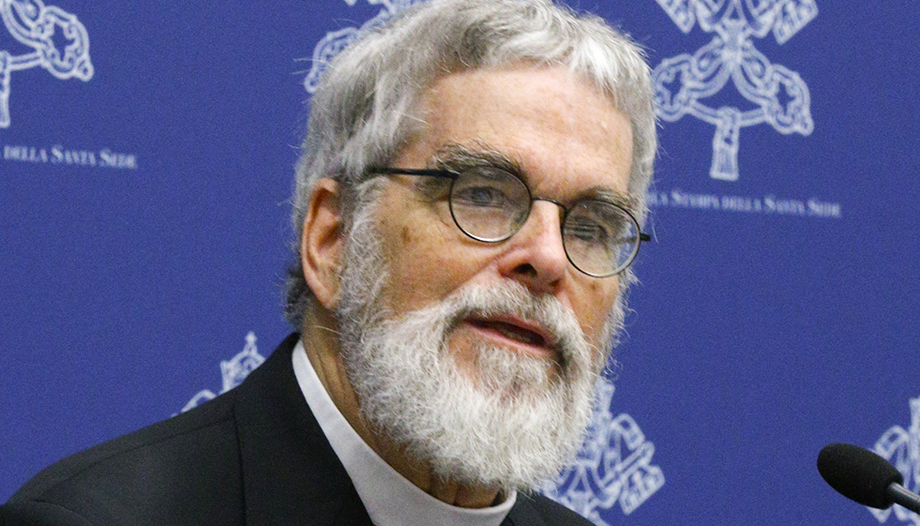

Mgr Iceta nommé commissaire

Le 28 mai, au vu des événements et à la demande de la Fédération des Clarisses de Notre-Dame d'Aránzazu, le Saint-Siège a nommé Mgr Mario Iceta Gavicagogeascoa "commissaire pontifical ad nutum Sanctae Sedis" des monastères de Belorado, Orduña et Derio. Cette nomination lui confère "tous les droits et devoirs que le droit universel de l'Église et le droit propre de l'Institut attribuent au Supérieur majeur et à son Conseil, y compris la représentation légale dans la sphère civile". L'archevêque de Burgos a ensuite créé une commission de gestion, dont les membres sont les suivants "la présidente de la Fédération de Notre-Dame d'Aránzazu, la mère Javier Sotoet son secrétaire fédéral, Carmen Ruizqui veillera à l'entretien de la communauté. Ils sont rejoints par le vicaire judiciaire de l'archidiocèse, Donato Miguel Gómezsera chargé des questions canoniques, tandis que le directeur des affaires juridiques de l'archevêché sera chargé des questions canoniques, Rodrigo Sáizcoordonnera les aspects civils. Ils seront également assistés par un cabinet professionnel pour l'administration des monastères et de leurs biens et seront chargés de réaliser un audit et un inventaire. En outre, et si nécessaire, l'assistance de cabinets de services juridiques professionnels en matière civile, fiscale ou pénale sera sollicitée"..

Avec cette nomination, le représentant civil légal pour tout ce qui concerne le monastère est devenu l'archevêque de Burgos, de sorte qu'"il a le droit et le devoir de veiller, avant tout, sur les personnes qui vivent dans le monastère, en particulier les sœurs âgées, les travailleurs sous contrat, la bonne gestion des mouvements financiers, ainsi que la gestion de tous les biens mobiliers et immobiliers", comme le souligne la note émise par l'archevêché de Burgos pour annoncer cette nomination.

[Élargissement de l'article]

Le 21 juin, les Clarisses ont envoyé un burofax à l'archevêché de Burgos, qui avait prolongé le délai à la demande des religieuses, dans lequel elles expriment leur "position unanime et irréversible" d'abandon de ce qu'elles décrivent comme une église "née du vol de Vatican II".

Les religieuses prétendent que le Code de droit canonique n'est pas "compétent". Cette affirmation est totalement invraisemblable et a confié à des avocats civils la responsabilité du dialogue avec l'archevêché.

Les comptes du couvent

Les moniales de cette communauté, dirigée par l'ancienne abbesse, Sœur Isabel, n'ont pas répondu aux incessantes demandes de dialogue qui leur ont été adressées tant par la fédération des Clarisses à laquelle elles appartiennent que par l'archevêché de Burgos. Leurs communications se font à travers leur blog ou dans les médias nationaux.

Les moniales de Belorado ont utilisé leur blog et les réseaux sociaux pour "dénoncer" leur désaccord avec toutes les mesures imposées par le Saint-Siège, bien que, pour le moment, elles n'aient pas établi de contact direct avec la Fédération des Clarisses ni avec l'archevêché. Ces dernières semaines, elles ont affirmé qu'elles ne pouvaient pas accéder à leurs "comptes bancaires, étant donné que D. Mario en a pris le contrôle, bloquant ainsi l'accès au fruit de notre travail quotidien", ce qui a été fermement démenti par l'archevêché de Burgos, puisque "les sœurs savent qu'elles peuvent compter sur tout ce dont elles ont besoin par l'intermédiaire de la secrétaire fédérale, Sœur Carmen". Avec la nomination du commissaire, "les comptes du couvent ont été vérifiés, selon le processus habituel d'un commissariat pontifical", selon l'archevêché, "les recettes continuent d'être payées, mais les moniales ne peuvent pas retirer de l'argent car elles ne sont plus habilitées à le faire". Le 6 juin, Carmen a été expulsée lorsqu'elle s'est rendue au couvent pour demander ce dont elles avaient besoin et pour voir les sœurs plus âgées.

L'archevêché, dans une note publiée le 13 juin, a souligné que "le travail est en cours avec les banques pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de paiement à ceux qui ont légitimement droit au paiement : fournitures, fiches de paie, factures, etc." et qu'il était toujours " dans l'attente que les sœurs nous communiquent les montants nécessaires pour les dépenses habituelles de la vie courante ", démarche que les moniales n'ont pas faite car, selon elles, si elles demandaient l'argent à l'archevêque " cela signifierait, de facto, la reconnaissance de la légitimité de l'usurpation ".

De la part de l'archevêché de Burgos et de la Fédération des Clarisses de Notre-Dame d'Arántzazu, les démarches juridiques civiles et canoniques pertinentes ont été effectuées correctement et le représentant légal du monastère de Santa Clara de Belorado dans le registre du ministère de la Présidence, de la Justice et des Relations avec les tribunaux est Mario Iceta Gavicagogeascoa, archevêque de Burgos.

L'Union pieuse de l'apôtre saint Paul est-elle une secte ?

Oui, ce groupe est classé comme une secte dans le livre de l'expert Luis Santamaría. "Aux abords de la Croix", publié par la Biblioteca de Autores Cristianos en 2023. Le volume recense une centaine de sectes d'origine ou d'apparence chrétienne.

Dans son introduction, Santamaría explique que "le fait que la plupart d'entre elles utilisent le nom d'Église montre leur intention de se présenter comme la véritable Église du Christ ou, parfois, comme un nouvel ensemble indépendant, mais totalement légitime, au sein de l'Église universelle. Elles se rejoignent souvent dans leur prétention à retrouver ce qui est authentiquement chrétien - qui aurait été trahi dans les Églises et communautés ecclésiales historiques dont elles se sont détachées - et dans leur revendication d'une plus grande ouverture à toute l'humanité, sans règles strictes, ni critères d'admission, ni excommunication".

Dans la Union pieuse de l'apôtre saint Paul se considère comme la véritable Église du Christ, c'est pourquoi son chef se présente toujours comme un "évêque catholique, apostolique et romain", et se réfère également à l'Église catholique comme à la "secte du Conseil des conseillers" ou à "Monseigneur Roncalli"".

Ce groupe professe le sédévacantisme "de telle sorte qu'il ne reconnaît aucun évêque de Rome après Pie XII. Il n'admet pas non plus la validité des sacrements célébrés dans l'Église catholique postconciliaire".

Un regard sur la Site de la Pieuse Union de Saint Paul l'Apôtre donne une idée approximative des lignes de ce groupe minoritaire. Les position théologique dont est issu le manifeste signé par l'ancienne abbesse de Belorado est une somme de textes et de phrases tirés de documents préconciliaires, d'un langage surchargé et d'une terminologie "volée" à diverses institutions ecclésiastiques.

Le site position théologique souligne qu'"avec la mort, le 9 octobre 1958, du dernier pape légitime jusqu'à présent, S.S. Pie XII, et avec la convocation du "Concile Vatican II", est apparue l'"Église conciliaire", qui tente d'éclipser l'Église catholique, apostolique et romaine", et qualifie les fidèles catholiques d'"acatholiques".

Le site position théologique mélange des questions morales avec des questions canoniques et magistérielles.

Dans la Union pieuse est présentée comme "une sorte de milice guerrière prédestinée à se distinguer de tout ce qui existe" et "elle n'est pas ouverte aux prêtres, religieux ou simples fidèles qui veulent seulement en bénéficier spirituellement ou sacramentellement, car pour cela il faut être des sujets de Son Très Révérend Père D. Pablo de Rojas Sánchez-Franco et collaborer avec la Pieuse Union". D. Pablo de Rojas Sánchez-Franco et collaborer avec la Pieuse Union".

Dans la Pia Union Le site Internet de l'Union pieuse précise qu'il est interdit de "manifester aux étrangers qu'ils sont membres de l'Union pieuse", que les sacrements ne peuvent être reçus que dans les chapelles de l'institution et que les règles sont les suivantes sui generis comme l'obligation pour les femmes de porter "une jupe, des bas, des manches françaises au moins, et pour les hommes, si possible, une veste et une cravate, sinon ils peuvent porter un pantalon chino de couleur, jamais un jean, et une chemise à manches longues, avec deux tours aux poignets, principalement pour des raisons esthétiques, comme le dit notre fondateur "les manches de boulanger sont très ordinaires" (manches courtes)".

Les "personnages

Qui est ce Pablo de Rojas ? Y a-t-il beaucoup d'adeptes de cette Pieuse Union de l'Apôtre Saint Paul ? De nombreux médias ont dressé le portrait du leader de cette secte jusqu'alors presque inconnue.

La description que Luis Santamaría fait des fondateurs et des chefs de nombreuses sectes d'origine chrétienne dans les premières pages de "A las afueras de la cruz" est applicable à la description de l'évêque autoproclamé Rojas. Il s'agit de personnes qui "ont été rejetées des séminaires, noviciats et autres maisons de formation, ou qui les ont abandonnés, ou qui en ont été expulsées. Il y a aussi des cas de personnes qui ont cherché à exercer un ministère ordonné sans y parvenir. Alors, comme alternative vitale, elles ont décidé d'adhérer à des mouvements schismatiques ou, après avoir obtenu une ordination sacerdotale ou une consécration épiscopale, elles ont créé leur propre "église", entrant dans une dynamique de reconnaissance mutuelle et d'ordinations et de création de structures complexes avec des noms pompeux et des adjectifs superposés pour prétendre montrer un sérieux ecclésiastique qu'elles n'ont pas".

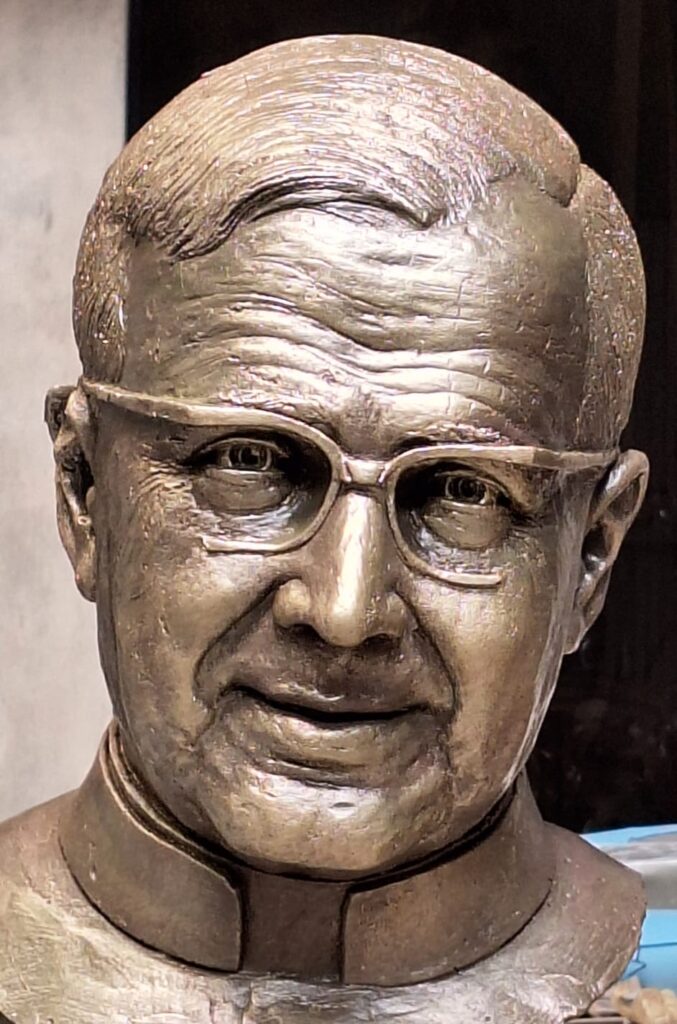

Pablo Rojas est originaire de Jaén et la biographie qu'il présente sur le site de la Pieuse Union de Saint Paul Apôtre est pleine d'incohérences et de faits étranges, comme le fait d'avoir reçu la communion à l'âge de cinq ans dans l'Espagne des années 1980 ou d'avoir été ordonné prêtre à deux reprises.

Extrait de son site web : "[Rojas]Il a été "confirmé" à Madrid en 1993 par "Mgr de Galarreta, "évêque" de la Fraternité Saint-Pie X, "consacré" par "Mgr. Lefevre. En 2005, il a reçu le sacrement [de l'ordre] des mains de l'évêque Shell le 13 mai 2005 et le 28 juin 2010, 'sub conditione' des mains de l'évêque Subiròn". Derek Schell et Ricardo Subiron ont été excommuniés pour leur appartenance à la secte de l'Église de Palmar de Troya.

Rojas s'est installé à Bilbao où il était courant de le voir se promener habillé en évêque à l'ancienne et accompagné de José Ceacero (connu sous le surnom de barman prêtre(pour sa profession de serveur de cocktails), qui se prétend également prêtre et agit comme "porte-parole" des religieuses de Belorado.

En 2019, Mgr Mario Iceta, alors évêque de Bilbao, a signé un décret déclarant Pablo de Rojas excommunié dans lequel il souligne que " lui-même (Rojas) a prétendu s'être fait consacrer évêque par M. Daniel L. Dolan, de la lignée du schismatique Mgr Ngô Dình Thuc, encourant le crime de schisme ex can. 1364 § 1 C.I.C. ".

Ad abundantiamLa célébration des divers sacrements dans notre diocèse, ex can. 1378 § 2, n. 1 et 2 C.I.C., a porté atteinte à la célébration des divers sacrements dans notre diocèse ex can. 1378 § 2, n. 1 et 2 C.I.C.

Le 28 juin 2019, il est retombé par contumace dans le délit visé au canon 1382 CIC, ayant lui-même été reconsacré évêque par l'évêque schismatique Williamson, actuellement en situation d'excommunication".

Achat et vente de monastères

Cette situation anormale concerne les propriétés de trois monastères. Les trois propriétés font partie de la Fédération de Notre-Dame d'Arantzazu (Province de Cantabrie - Sœurs Clarisses) et sont les monastères de Clarisses situés dans les villes de Derio (Biscaye), Belorado (Burgos) et Orduña (Álava).

Le début de ces ventes et achats de monastères remonte à 2020.

En 2020, le monastère d'Orduña, propriété des Clarisses de Vitoria, est canoniquement supprimé et vide. En octobre de la même année, la communauté de Belorado a signé un accord pour l'achat et la vente de ce monastère pour un "montant de 1 200 000 euros et avec un délai de deux ans". Dans cet acte de vente et d'achat, elle a apporté 100 000 € et s'est engagée à effectuer des versements semestriels de 75 000 €", selon la note émise par l'archevêché de Burgos. À cette époque, une partie de la communauté des Clarisses de Derio a quitté le bâtiment et s'est installée à Orduña.

L'idée initiale semblait être de vendre le monastère de Derio pour acheter celui d'Orduña. Cependant, la vente de Derio n'a toujours pas eu lieu, de sorte qu'il était impossible d'entreprendre le paiement du second. En effet, alors que le premier paiement de l'achat devait être effectué le 1er novembre 2022, aucun paiement n'a jamais été effectué.

Telle était la situation lorsque, en mars 2024, l'abbesse de Belorado, Sœur Isabel, "déclara qu'elle avait un bienfaiteur qui achèterait et mettrait le monastère (Orduña) au nom du bienfaiteur lui-même, conclurait un accord sur son utilisation et le revendrait à la communauté de Belorado lorsqu'elle obtiendrait le produit de la vente du monastère de Derio".

Le secret de cette opération et "les soupçons que cette personne était étrangère à l'Église catholique" exprimés par les Clarisses de Vitoria, ont conduit l'évêque de ce diocèse et son vicaire pour la vie consacrée à se rendre à Orduña le 21 mars 2024 pour s'enquérir de ce bienfaiteur. On leur répondit que l'abbesse se trouvait à Belorado, et le prélat et le vicaire se rendirent donc à l'autre monastère, situé à 100 kilomètres de là. Une fois à Belorado, "on leur dit que Sœur Isabel ne pouvait pas les recevoir et ils furent reçus au tour par la vicaire, Sœur Paz et la quatrième discrète, Sœur Sión".

Aucune des deux religieuses n'a révélé à l'évêque l'identité de l'acheteur. Un mois et demi plus tard, son identité n'est toujours pas vraiment connue.

La communauté de Vitoria, propriétaire du monastère d'Orduña, qui n'avait reçu aucun paiement, a décidé de résilier le contrat et a assigné la communauté de Belorado devant notaire.

Comme l'indique la note de l'archevêché de Burgos du 13 mai, Sœur Isabel, accompagnée de Sœur Paz et de Sœur Sión, a remis au notaire un document "réclamant 1 600 000 euros en paiement du montant des travaux réalisés par sa communauté dans le monastère d'Orduña et un 30% pour dommages et intérêts". L'ancienne abbesse n'a pas accepté la résiliation du contrat et a décidé de porter l'affaire "devant les tribunaux". La communauté de Vitoria a exprimé son intention de récupérer la propriété du monastère d'Orduña et d'expulser les moniales de Belorado par le biais d'une procédure civile.

Que dit le code de droit canonique ?

Selon le canon 634 du Code de droit canonique, "les instituts, les provinces et les maisons, en tant que personnes juridiques à part entière, ont la capacité d'acquérir, de posséder, d'administrer et de disposer des biens temporels, à moins que cette capacité ne soit exclue ou limitée par les constitutions", mais il est noté dans le canon 634, § 3.3, que "pour la validité d'une aliénation ou de toute opération dans laquelle le statut patrimonial d'une personne juridique peut être lésé, la permission du Supérieur compétent, donnée par écrit avec le consentement de son conseil, est requise. Mais s'il s'agit d'une opération dans laquelle la somme déterminée par le Saint-Siège pour chaque région est dépassée, ou de biens donnés à l'Église, en raison d'un vœu, ou d'objets de grand prix en raison de leur valeur artistique ou historique, l'autorisation du Saint-Siège lui-même est également requise". Dans le cas de l'Espagne, le chiffre qui requiert l'autorisation explicite du Saint-Siège est de 1 500 000 euros.

Une autre disposition pertinente en la matière est le canon 639 du code de droit canonique qui, dans son premier point, stipule que "si une personne juridique contracte des dettes et des obligations, même si elle le fait avec la licence des supérieurs, elle doit en répondre" et, dans son troisième point, que si "un religieux contracte des dettes et des obligations sans aucune licence des supérieurs, il en est personnellement responsable, et non la personne juridique". Deux points qui posent un sérieux problème aux moniales de Belorado, qui ne peuvent assumer la dette contractée tant pour l'achat du monastère d'Orduña que pour les travaux entrepris dans le même bâtiment à l'arrivée de la communauté du monastère de Derio.

Chronologie :

Octobre 2020

Signature de l'accord entre la communauté de Derio-Belorado et la communauté des Clarisses de Vitoria pour l'achat et la vente du monastère d'Orduña.

28 octobre 2020

Transfert de la communauté de Derio au monastère d'Orduña.

mars 2024

Déclaration de l'abbesse selon laquelle elle a un bienfaiteur qui paiera l'achat du monastère d'Orduña.

21 mars 2024

Tentative de dialogue avec l'abbesse par l'évêque de Vitoria pour connaître l'identité de l'acheteur.

12 avril 2024

Le délégué épiscopal à la vie consacrée de l'archidiocèse de Burgos visite le monastère de Belorado. Il est accompagné de deux sœurs et non de l'abbesse. Les dates du 27 mai 2024 pour la visite canonique à Belorado, du 28 mai à Orduña et du 29 mai pour l'élection d'une nouvelle abbesse sont convenues (par téléphone).

13 avril 2024

La présidente de la Fédération de Notre-Dame d'Arantzazu informe l'archevêque de Burgos qu'elle soupçonne un possible délit de schisme.

24 avril 2024

Les évêques de Vitoria et de Bilbao et l'archevêque de Burgos signent un décret ouvrant une enquête préliminaire sur un éventuel schisme à Belorado.

7 mai

Tentative de la communauté des Clarisses de Vitoria de résilier l'accord d'achat et de vente du monastère. Refus de Sœur Isabel.

13 mai 2024

Au nom de la communauté de Belorado, Sœur Isabel signe un document d'abandon formel de l'Église, le "Manifeste catholique", et se soumet à la juridiction de M. Pablo de Rojas.

L'aumônier du couvent s'est rendu dans la communauté et a réussi à parler à la vicaire, Sœur Paz. Celle-ci a confirmé par téléphone à l'archevêque de Burgos que "toute la communauté avait abandonné l'Église catholique et a déclaré que la décision avait été prise à l'unanimité par toutes les religieuses".

29 mai 2024

Date d'expiration de la nomination de Sœur Isabel comme abbesse du monastère de Santa Clara de Belorado.

Nomination de Mgr Mario Iceta comme "commissaire pontifical ad nutum Sanctae Sedis"Les monastères de Belorado, Orduña et Derio.

6 juin 2024

Sœur Carmen Ruiz, secrétaire de la Fédération des Clarisses de Notre-Dame d'Aránzazu, Rodrigo Sáiz, mandataire du Commissaire pontifical, Carlos Azcona, notaire du Tribunal ecclésiastique, et la notaire María Rosario Garrido, se sont rendus au couvent de Belorado pour mener à bien le processus d'action déterminé par le Saint-Siège et ont été expulsés du couvent.

16 juin 2024

Fin du délai accordé à l'ancienne abbesse, à l'ancien vicaire et à l'ancien quatrième discret pour comparaître devant le Tribunal ecclésiastique. En réponse à une demande de prolongation du délai, l'archevêché accorde cinq jours supplémentaires.

21 juin 2024

Le délai accordé aux religieuses de la communauté de Belorado pour se rendre au Tribunal ecclésiastique afin de témoigner a expiré.

"Le travail de l'Église avec les personnes handicapées n'est pas nouveau".

"Le travail de l'Église avec les personnes handicapées n'est pas nouveau". Vers la pleine intégration des personnes handicapées

Vers la pleine intégration des personnes handicapées Personnes handicapées : vers une culture de "pleine inclusion".

Personnes handicapées : vers une culture de "pleine inclusion".