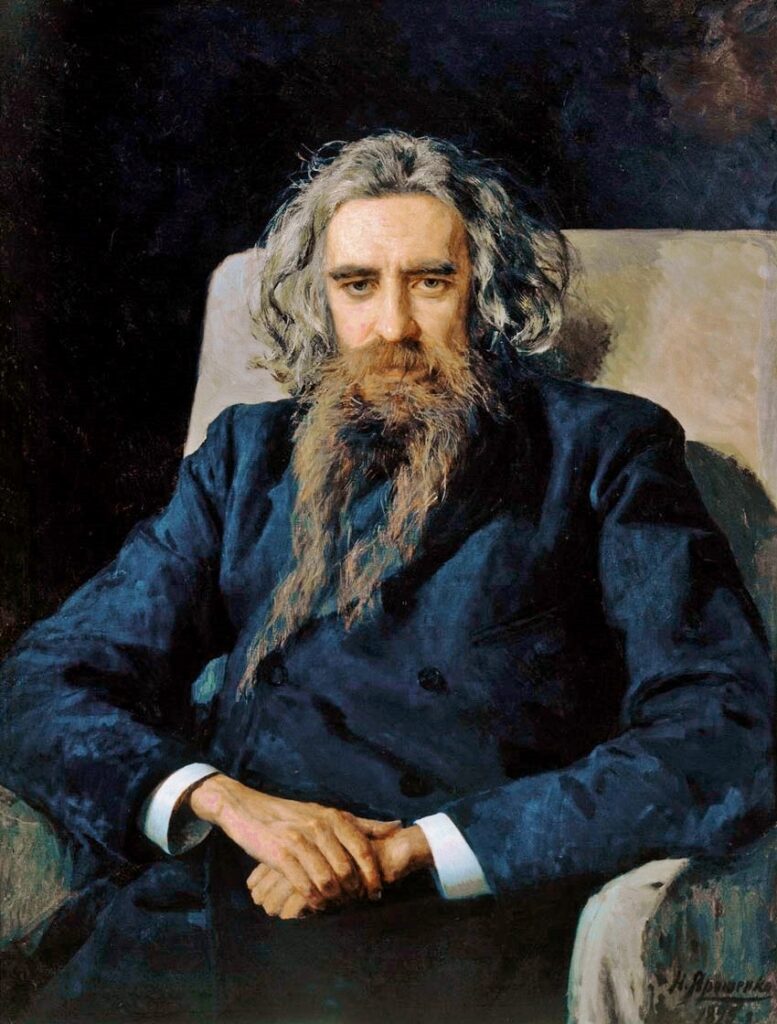

Vladimir Sergeyevich Solovyovyov est né à Moscou en 1853. Son père était le célèbre historien Sergey Solovyov (né et mort à Moscou en 1820-1879), professeur d'histoire à l'université de Moscou, qui a publié plusieurs ouvrages, dont son chef-d'œuvre "Histoire de l'Antiquité" (1851-1880).

Avec son ouvrage "Crise de la philosophie occidentale" (Moscou 1874), il avait lancé la lutte contre le positivisme, qui fleurissait alors en Europe et commençait à pénétrer en Russie. En 1875, elle termine brillamment ses études de philosophie et se consacre à l'enseignement à Moscou de l'âge de 22 ans jusqu'en 1880, date à laquelle elle s'installe à Saint-Pétersbourg pour se consacrer à l'enseignement à l'université de la ville et travailler à l'Institut supérieur pour l'éducation des femmes.

En raison de ses opinions réfléchies sur le panslavisme et de son appréciation des valeurs russes et occidentales, il a été ostracisé dans le monde universitaire. Entre 1875 et 1876, il voyage en Angleterre, où il prend connaissance des efforts du cardinal Newman pour unir les Églises anglicane et catholique, et en France, en Italie et en Égypte, où il étudie la philosophie indienne.

En 1881, il est décédé Dostoïevski Solovyov est l'un des amis qui porte le cercueil du romancier sur ses épaules. Cette année-là, le tsar est assassiné et, 14 jours plus tard, Solovyov demande que les meurtriers soient graciés de la peine de mort à laquelle ils ont été condamnés. Les slavophiles réussissent à lui faire interdire de parler en public et à le priver de son poste d'enseignant pour avoir défendu publiquement la nécessité d'abolir la peine capitale. Il a dit de la peine de mort qu'en l'appliquant, la société déclare le délinquant coupable dans le passé, méchant dans le présent et incorrigible dans l'avenir. Mais la société ne peut pas se prononcer de manière absolue sur l'incorrigibilité du délinquant dans le futur.

Solovyov et l'harmonie

Admirateur du peuple juif, il commence à étudier la langue hébraïque à l'âge de trente ans et, des années plus tard, lance plusieurs campagnes contre l'antisémitisme. Pour Solovyov, aucun peuple ne doit vivre en lui-même, par lui-même ou pour lui-même, car la vie de chaque peuple est une participation à la vie générale de l'humanité. C'est dans la division et l'isolement des noyaux humains que Solovyov a trouvé la source de tous les maux. Le véritable bien social est la solidarité, la justice et la paix universelle.

Cette harmonie est triplement violée : lorsqu'une nation porte atteinte à l'existence ou à la liberté d'une autre ; lorsqu'une classe sociale en opprime une autre ; et lorsque l'individu s'oppose à l'État ou que l'État opprime l'individu. La véritable formule de la justice est la suivante : chaque être particulier, individu ou nation, doit toujours avoir sa place dans l'organisme universel de l'humanité.

À partir de ce moment-là, il vécut dans la retraite, étudiant, écrivant et s'occupant d'œuvres caritatives jusqu'en 1900, l'année de sa mort. Il étudie l'histoire de l'Église et la théologie, écrit "Les fondements spirituels de la vie" (1882-1884) et "L'évolution dogmatique de l'Église par rapport à la question de l'union des Églises" (1886).

Bien que sa poésie soit profonde, certaines de ses compositions sont populaires en Russie ("Brume matinale", "Résurrection", "O Beloved"). Dans l'une d'entre elles, "Ex Oriente lux", il s'adresse à la Russie et lui demande : "Dis-moi, veux-tu être l'Orient de Xerxès ou l'Orient du Christ ?

La philosophie de Vladimir Sergeyevich Solovyovich

En dehors de son œuvre poétique, les plus importantes de ses œuvres philosophiques sont les suivantes : "Principes philosophiques de la connaissance unifiée (1877), Leçons sur l'humanité de Dieu (1878-81), Critique des principes abstraits (thèse de doctorat en philosophie, Moscou 1880), Histoire et avenir de la théologie (Agram 1887), Justification du bien (Saint-Pétersbourg 1897), La Russie et l'Église universelle (Paris 1889 et en russe Saint-Pétersbourg 1912).

Solovyov critique les philosophies abstraites, qui se fondent sur une pensée ou des idées a priori, ainsi que l'empirisme, qui se contente de reconnaître la valeur de connaissance des phénomènes extérieurs. Il affirme que l'expérience qui mène à la connaissance n'est pas seulement l'expérience extérieure, mais aussi l'expérience intérieure par laquelle il est possible d'atteindre l'absolu et, bien sûr, la conscience personnelle.

L'objet de la connaissance peut être présenté : comme ce qui existe absolument (Entité) et est connu par la croyance en son existence absolue ; comme essence ou idée (Essence) et est connu par la contemplation spéculative ou l'imagination de cette essence ou idée ; comme phénomène (Acte) et est connu par son incarnation, les sensations réelles ou les données empiriques de notre conscience sensible naturelle.

En dehors du Christ, Dieu ne nous apparaît pas comme une réalité vivante. La religion universelle commune est fondée sur lui, dit Solovyov. Je me permets de poser la question : les autres religions, les religions non chrétiennes, dans ce qu'elles ont d'actuel et de vrai, n'ont-elles pas adopté du Christ - sans le savoir consciemment - ce qui les soutient pour leurs adeptes en tant que croyances qui continuent à apporter du réconfort, de l'espoir et un sens à leur vie ? À titre d'exemple, le Christ n'a-t-il pas nourri Gandhi et Tolstoï, et le Christ, en Mère Teresa de Calcutta, ne continue-t-il pas à se révéler aujourd'hui aux personnes de toutes les confessions, y compris les confessions agnostiques qu'elles disent simplement ne pas connaître ?

Modestie et loi morale

Dans la morale, Solovyov veut comprendre l'homme dans sa situation tragique de libre choix entre la laideur du mal et la beauté du bien. Il voit dans le sentiment de pudeur, dans son sens le plus vrai, comment la morale se manifeste expérimentalement dans l'homme. Ce sentiment de pudeur distingue l'homme de toute la nature physique, non seulement de celle qui lui est extérieure, mais aussi de la sienne propre, lorsqu'il a honte de ses convoitises. Il résume ainsi sa pensée : "J'ai entendu la voix divine et j'ai eu peur de me montrer nu dans ma nature animale. J'ai honte de ma nature concupiscente, c'est pourquoi je subsiste et j'existe en tant qu'homme". Dans le sentiment de pudeur, la loi morale se reflète dans l'une de ses manifestations, nous ordonnant de subordonner les passions au domaine de la raison par le biais de l'ascèse.

Le christianisme universel

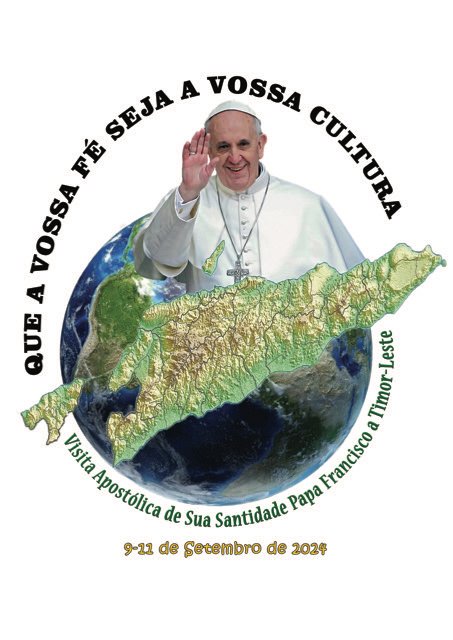

Solovyov voit la seule solution aux problèmes de la Russie et du monde dans le christianisme universel et considère donc l'urgence de l'unité chrétienne comme le moyen de préparer l'unité de la race humaine. L'Eglise universelle, religion commune de toute l'humanité, est fondée sur le Christ. Mais le Christ-Dieu-Homme est à chercher non seulement dans le passé mais aussi dans le présent, non seulement dans nos limites personnelles mais aussi dans sa révélation sociale. D'où son conseil : confessez-vous intérieurement au Dieu-Homme-Christ vivant ; reconnaissez sa présence réelle dans l'Église universelle.

Solovyov pensait que l'union avec l'Église catholique devait se faire progressivement en préparant l'atmosphère et en restant orthodoxe. Mais pressentant sa fin prochaine ou voulant mettre en pratique ses convictions, il est reçu le 18 février 1896 dans l'Église universelle par le prêtre catholique russe Nicolaï Alekseevic Tolstoï dans la chapelle Tolstoï de Moscou, dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Il meurt dans la propriété du prince Trubetzkoi à Moscou en 1900.

"Les catholiques de Russie, d'Ukraine, du Kazakhstan et du Belarus sont unis".

"Les catholiques de Russie, d'Ukraine, du Kazakhstan et du Belarus sont unis".